文章

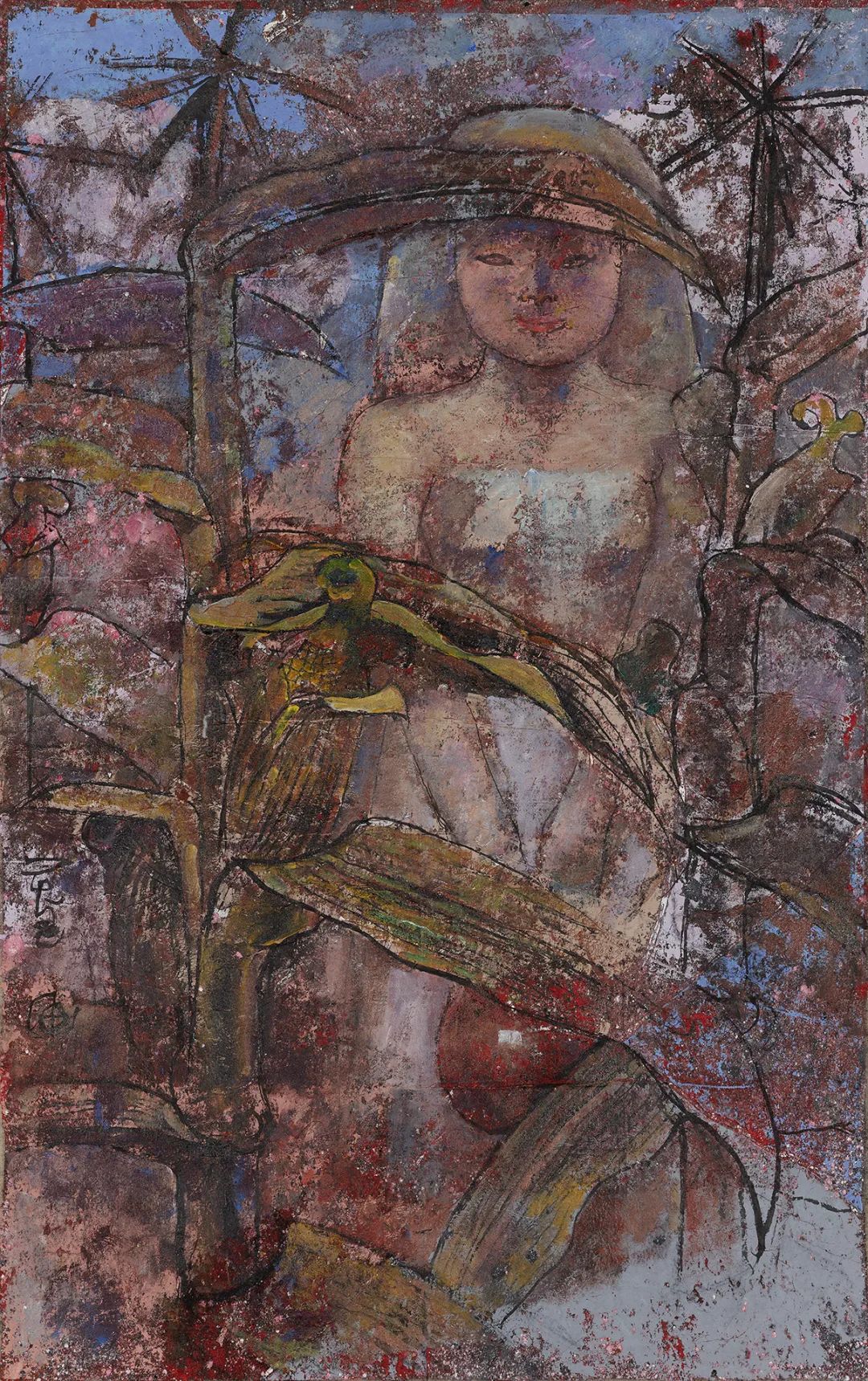

圆桌|再读石虎的最后十年,重看他的艺术史意义

摘要:上海海派艺术馆举办的“兹山无尽——石虎最后十年重彩画展”是石虎辞世后的首个大型展览,展出其隐居山村潜心创作的晚期作品。学术研讨会汇集众多艺术史学者,从精神性、宇宙观、图像语言及诗性等方面探讨石虎艺术的史学意义。 学者们认为石虎的艺术融合了西方现代艺术和中国传统文化,独具创新,具有世界性和本土性,是当代中国艺术转型的重要代表,其艺术地位值得深入研究和探讨。

摘抄:我想石虎先生的艺术创作可以从至少四个方面进行深入研究、考察和学习。第一是精神的穿越;第二是复合宇宙,认知宇宙的多维性,以及他的表达。从他的作品中可以看到对于多维宇宙的一种叠加;第三是图像的切换,多维宇宙的图像如何与现实世界当中的语言体系相结合,它有一个语言切换的过程,这是一套体系。在石虎艺术中应该比较成熟了;第四是情感的诗话,我们中国一直讲究诗性,石虎的艺术表达一直贯穿着诗性,他自己也是一位诗人。这四个方面都值得我们深入研究,像我这样画画的人,也是值得向他学习的。

摘抄:石虎先生是2023年9月9日因感染新冠辞世的,其实当时已是新冠末期,当时非常之意外,朋友圈几乎被刷屏,印象里,这么多年,一个艺术家的的辞世引起艺术界那么多的共鸣与悲悼,其实是不多的。石虎先生的意义不仅仅反映在其艺术创作的百变上,更有着美术史探索的巨大意义。从上世纪70年代影响极大的《非洲写生》开始,他不断地否定自己,不断把自己踢开,他的创作其实一直伴随着很多争议,但他对艺术抱有真正的至诚之心,他是一位真正的艺术家——这样的艺术家其实是非常稀缺的。

石虎身上有一股原初之力,人如其名,苍苍莽莽,大概自先天来。他的成长与成熟,从《非洲写生》始,伴随着中国的改革开放与全球化,同时又伴随着文化寻根与文化身份认同的探索。在全球化与本土文化碰撞的背景下,石虎的作品在借鉴西方现代艺术的同时,始终在创作中强调对中国传统文化的再发现与再诠释,包括水墨、汉字、图腾、民间艺术与远古意象,试图在当代西方艺术的语境中重建东方美学的独立性。他生命中的最后十年,有七八年时间是在广东和平县山下村度过的。相对来说,自甘边缘,远离艺术圈,隐于交通不便的山村,我觉得对他反而是幸事,因为这样使得他晚年反而静下心来思考真正的创作。记得他辞世前几个月应约专门到山下村与他见面,那时他精神非常好,很平易,简单喝了点茶,居然立刻就进入长聊的状态,而且长聊了两天,感觉两个人都在不停地说,天上地下,艺术创作,汉文字与诗词,笔墨书法,乡村民俗……什么都聊,可能气场也比较对路,有相契处,聊得确实是比较嗨的。这些对话整理刊发时加起来4万多字,后来删了一些,我自己感到非常遗憾的是这些对话整理与校对时间花得较长,在石虎辞世当天即选发一部分,全文刊发时石虎先生已经辞世了,真是有一种痛,当时怎么也没想到他会走得那么快。

New AI Gadget Records Your Entire Life and Then Lies to You About What Happened

摘要:一款名为Bee的AI可穿戴设备号称能记录用户生活,但其低价(50美元)也带来了诸多问题。它经常误解对话内容,甚至编造事实,例如将电视剧中的对话误认为用户的真实经历,并据此给出不准确的建议。用户测试者发现Bee竟然在私密场合也持续录音,引发隐私担忧,其伴侣也表达了强烈不满。虽然Bee能记录工作会议等内容,但其侵入性远大于实用性,最终未能令人信服。

摘抄:During a bus ride Song took, for instance, the app became convinced that she had a patient in Louisiana who was going to cause harm to someone else — despite the fact that she is a NYC area-based journalist, not a medical professional. Later, the app suggested the writer follow up with said patient.

摘抄:That debacle illustrates one of Bee’s biggest failures: its inability to differentiate between speakers. Whether it’s listening to the wearer, whoever they’re talking to, a character on TV, or a Kendrick Lamar song, Bee seems to think that all the speech that happens around it is useful and actionable. (In an interview with The Verge, however, Bee cofounder and CEO Maria de Lourdes Zollo insisted the company is working on a “liveness detection” that will stop the pin from thinking broadcasts are real conversations).

摘抄:After wearing the AI pin for a few days, Song noticed something odd: she started to realize it was listening to her during extremely private moments. After committing “bathroom crimes,” the writer remarked aloud: “Shit! This thing is listening to me!” Later, the Bee app suggested she re-up on Lactaid.

摘抄:“Having lived with Bee, I’m not sold on AI doubling as your memory,” Song wrote. “Sure, it was convenient to get summaries of work meetings. That felt appropriate. But it’s the other moments in life — the sensitive and fraught ones — where using Bee felt more like voyeurism.”

10秒生成4分钟音乐,8GB显存就能跑!已登Hugging Face趋势榜一

摘要:西北工业大学和香港中文大学团队研发出AI音乐生成模型DiffRhythm,只需10秒即可生成长达4分45秒的高保真歌曲,包含人声和伴奏。该模型采用全diffusion架构,仅需8GB显存即可运行,已开源并登顶Hugging Face趋势榜。DiffRhythm基于LLaMA的DiT,通过歌词和风格提示生成歌曲,具有快速、高质量的优势,并解决了歌词与歌声对齐难题。模型包含变分自编码器(VAE)和DiT两个部分,VAE能修复MP3压缩损失。

2025 年央视 315 晚会点名企业名单一览

摘要:2025年央视315晚会曝光多家企业问题,包括:翻新卫生巾、纸尿裤(多个品牌);徒手制作、不灭菌的一次性内裤(浪莎等);“维修刺客”啄木鸟维修乱象;虾仁超量添加保水剂增重;电子签高利贷;窃取用户隐私的“精准获客”软件;AI机器人骚扰电话;虚假手机抽奖;以及售卖非标电线电缆。

摘抄:涉多个知名品牌,卫生巾、纸尿裤残次料被翻新“二次销售”

公司:梁山希希纸制品有限公司

品牌:麦酷酷、自由点、嫚熙、中亿孕婴、米菲、好之、Babycare、全棉时代、苏菲

摘抄:涉知名品牌!一次性内裤“暴雷”,徒手制作、不灭菌

公司:河南商丘梦阳服饰有限公司、健芝初医疗器械有限公司

品牌:浪莎、初医生、贝姿妍

摘抄:只打开水龙头收费 100 元,“维修刺客”啄木鸟维修乱象被曝

公司 / 品牌:啄木鸟家庭维修平台

摘抄:超量添加保水剂、包冰增重,1 斤虾仁 7 两冰

公司:湛江尚方舟食品有限公司、湛江中青海洋水产有限公司、湛江良基冷冻食品有限公司、连云港鲜知肴食品公司、连云港渔趣多食品有限公司、湛江宝辉水产有限公司

再现砍头息!电子签高利贷被曝光,最高年化利率近 6000%

品牌(平台):借贷宝、人人信

看文章隐私被窃取,信息“黑洞”曝光

公司:云企智能科技有限公司(云客引流)、企腾网络技术有限公司(火眼云)、启科科技有限公司(精准通客户管理平台)、绿信科技有限公司(点点蚁)、智优擎网络科技有限公司

品牌:土巴兔、拜博、美莱

智能机器人一天打 10 万个电话,骚扰电话黑色产业链曝光

公司:智优擎网络科技有限公司、优音通信有限公司、淘金你我信息技术有限公司、沃创云科技有限公司、合众易联科技有限公司、飞鸽传书科技信息有限公司、长城移动、销氪信息科技有限公司

摘抄:警惕“手机抽奖”新套路,商家一天流水 20 亿

公司:诺诺网、兑捷网络科技有限公司、晶珊运予通讯运营商、兑吧网络科技有限公司、变现猫网络科技有限公司、“凌酒师・一品天下”牌酱香型白酒、滴藏酒业有限公司、诺禾网络科技有限公司

摘抄:缺斤短两损安全,五金市场公开售卖非标电线电缆被曝

公司:安顺市金明阳电线电缆公司、润雄电缆集团有限公司、耐朗电缆有限公司

市场:南宁科德国际五金市场(华南地区规模较大的五金机电市场之一)、贵阳金石五金机电城(华南地区规模较大的五金交易市场之一)

啄木鸟家庭维修究竟有多坑?315晚会没说完

摘要:央视3·15晚会曝光啄木鸟家庭维修平台无病乱修、乱收费,高抽成压榨维修师傅,盈利能力却极强,营收高速增长,但用户投诉不断。平台培训师傅以高价收费为目标,利用信息差牟利,即使师傅良心发现也因高抽成被迫为之。啄木鸟回应称已建立投诉机制,但问题根源在于其高抽成模式和对师傅资质审核不严。

摘抄:据央视报道,啄木鸟并不会严格审查维修师傅的专业水平,其人事经理表示,即使前期不会都没有关系,啄木鸟会先进行技术培训三天,然后上门的服务流程、沟通话术、平台规则再培训两天,一般7-10天就可以单独接单了。

并且,啄木鸟人事经理还表示,如果进行上门维修时,还是不会修,也不要慌,随时可以给公司的老师傅打视频电话,肯定能解决问题,新员工上门维修就是要锻炼良好的心理素质。他还表示,“讲实话,客户也不会想到这个工程师刚学三天。”

维修技术可能确实不是啄木鸟最为看重的技能。据报道,上门维修人员最重要的任务,是想尽办法在服务过程中提高收费。啄木鸟培训经理毫不遮掩地表示,如果客户嫌贵,就可以表演一出“双簧戏”给顾客看,让客户相信贵得有道理。

摘抄:据报道,啄木鸟维修抽成高达近60%,100元的单子,维修师傅只能拿到约40元。

并且,由于啄木鸟掌握着客源渠道,占绝对主导地位,没有平台,师傅们几乎接不到维修单。因此,维修师傅接到平台派单后,就只能按照平台要求,想尽办法多收费。

根据招股书数据,啄木鸟每单平均交易额呈现逐年递增的状态,从2021年的231.8元/单,增长至2023年的250.2元/单。很难说高抽成没有推波助澜的作用。

摘抄:在啄木鸟看来,似乎错在维修师傅,但很显然,除了无辜的客户,啄木鸟和平台上的维修师傅都脱不开干系。或许啄木鸟该考虑的是能否降低抽成比例,从源头降低维修师傅乱报价的可能性。毕竟,啄木鸟看上去并不缺钱。

Unlearning the Myths of Asian Art History

摘要:亚洲协会博物馆展览“(Re)Generations”展出巴内杰、金拜伦和平德尔三位艺术家的作品,与洛克菲勒三世夫妇收藏的亚洲艺术品共同展出,挑战了亚洲艺术史的传统叙事。艺术家们以自身作品回应馆藏,展现不同文化间的联系,并质疑单一、固定的亚洲艺术史观。展览并非简单地将当代艺术与传统艺术并置,而是通过艺术家的创作,构建新的、更具包容性的亚洲艺术史理解。

摘抄:And if editing and embellishing objects from the past is a kind of poetry, Banerjee is the laureate. With sculptures and paintings that make tricks of the eye seem like child’s play, she brings her material sensitivity to two works created specifically for this show: The towering quasi-monument near the show’s entrance was fashioned from materials culled from the Philippines, Scotland, India, and elsewhere, while a smaller but no less exquisite figure sprouting from a repurposed megaphone wears rows of dangling, painted gourds. Some of the ancient vessels, sculptures, and figurines on display felt like a shoehorned afterthought, particularly those that made it difficult to closely observe them and Kim’s works at the same time. But even the contemporary works I wasn’t particularly drawn to, like Kim’s ongoing Synecdoche begun in 1991, felt like a necessary part of the puzzle, leaving the idea of Asian art history itself unfinished and indeterminate.

Unlearning the Myths of Asian Art History

摘要:伦敦萨默塞特府举办的“土壤:我们脚下的世界”展览,通过艺术装置、影像和绘画等形式,探讨土壤的生态重要性及文化象征意义。展览呈现了土壤微生物的复杂性,以及工业化农业和侵蚀对土壤造成的损害,并以作品对比城市和乡村土壤生物多样性的差异。 但展览缺乏直接接触土壤的机会,这略显遗憾。

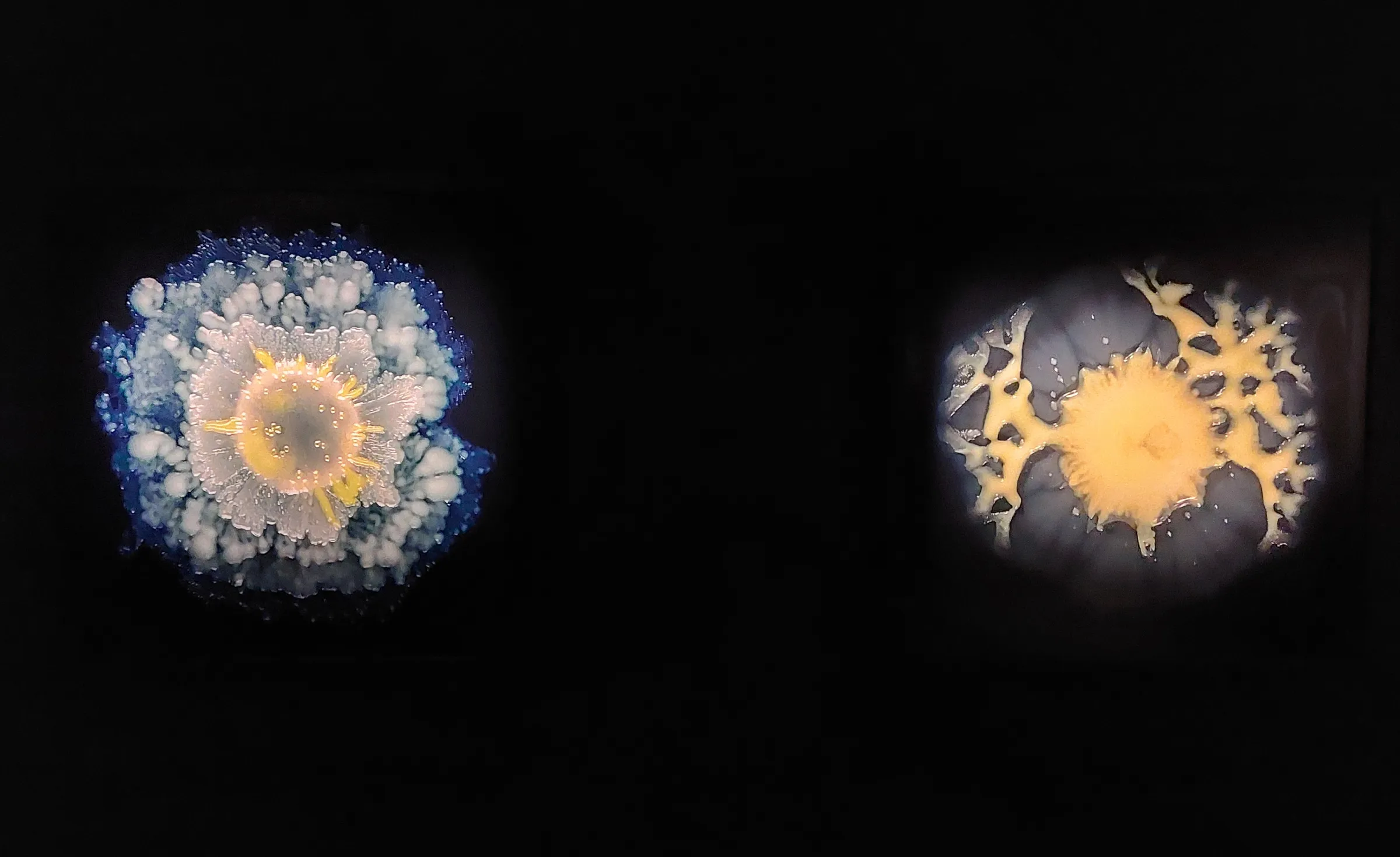

摘抄:LONDON — Spotlit in the dark historic vaults of Somerset House, Jo Pearl’s “Oddkin” (2024), a theater of delicate alien creatures that visualizes the microorganisms in healthy earth, is dramatically interwoven with its own shadows. Crafted from clay — fundamentally, a form of mud — Pearl’s work strives to help us overcome our widespread squeamishness about soil, particularly in cities, where we prefer it to be out of sight and out of mind. SOIL: The World at Our Feet attempts to bring the natural material back into view as something alive, essential, and crucially, vulnerable.

摘抄:As Pearl’s installation suggests, soil is a highly complex mesh of plant matter, fungi, and bacteria working to recycle and regenerate the living earth. In this time of ecological precarity, it is no surprise that the complexities of earth itself offer fertile ground for artistic investigation and experimentation. In the exhibition, these range from Tim Cockerill and Elze Hesse’s flower-like digital photographs of bacteria, to Herman de Vries’s more analog grid of earth pigment samples, to Miranda Whall’s painstaking representation of data from a soil sensor network using tiny pinpricks in paper.

摘抄:The exhibition hopes to drive home the idea that soil is becoming depleted on a worldwide scale: Industrial farming and erosion are stripping it of its nutrients and ecological complexity, and consequently, the variety and abundance of life it can support. One of the most compelling displays in the show pairs two understated pieces by David Nash and Mike Perry. For “Sod Swap” (1983), Nash dug up a circle of turf from a Welsh field, in which a botanist counted 27 plant species, and planted it in a London park, where they counted only 3. Forty years on, the effect is reversed, with 39 species in the urban grass and only four in the rural turf. Progressive horticultural practices have made London parks more biodiverse, while vast rural agricultural areas have lost variety through soil degradation, monoculture planting, and intensive livestock grazing. Perry therefore inverts Nash’s project in “Reverse Sod Swap” (2024), inserting turf from a London park into a Welsh field.

The Plight of Artsakh’s Artists in Exile

摘要:2023年阿塞拜疆大规模进攻后,12万亚美尼亚人被迫逃离阿塞拜疆纳戈尔诺-卡拉巴赫(阿尔察赫),其中包括众多艺术家。他们逃亡亚美尼亚后,面临住房、就业、医疗和法律等诸多困难。阿尔察赫的文化遗产遭到破坏,艺术家们流离失所,许多作品遗失或被毁。一些艺术家得到少量援助,但大部分人面临生计困境,一些人甚至移居俄罗斯。尽管如此,艺术家们仍在继续创作,用艺术表达对故土的思念和抗争。

摘抄:YEREVAN, Armenia — In the cold, damp basement of a house in one of Yerevan’s suburbs, Arnold Meliksetyan, a 76-year-old painter and sculptor, has found the only space he can afford to rent — a single, cramped room, small and bare, where he must live, sleep, and work. An old, rickety chair doubles as his bed. His canvases and paints are scattered across the room, blending into the sparse surroundings. This basement is his entire world now, a contrast to the life he once had in Nagorno Karabakh or Artsakh, as the indigenous Armenians call their ancestral homeland.

摘抄:While 150 displaced artists are employed across various cultural organizations, there’s a significant gap in addressing the needs of nearly 1,400 displaced individuals seeking work in the cultural sector. According to Zohrabyan, only the Artsakh State Dance Ensemble has received temporary funding, from the Hayastan All-Armenian Fund.

摘抄:This exploitation was evident not only during the loss of Artsakh, Meliksetyan said, but also during the Soviet Union years when Artsakh faced pressures from both Soviet Russia and Soviet Azerbaijan. During that time, creating art with Armenian themes or even learning the Armenian language and history was often met with restrictions.

温柔的陷阱,欲望的拓扑

摘要:杨沛铿个展“软螺”以柔软的质感、昏暗的灯光和海螺的呼吸声营造出令人放松的氛围,入口的软螺雕塑吸引观众进入展览。

摘抄:在步入杨沛铿个展“软螺”(Soft conch)的一刻,我的身体感到一阵近乎被催眠的酥软——这感觉来自脚下柔软的细沙、昏暗的橙黄色灯光和不远处的一颗海螺(《呼吸中的隐士》,2020)中传来的微弱呼吸声。入口的软螺雕塑(《肉云月亮螺》,2024)以欢迎的姿态,引诱我松下包袱,蜷缩在这个温暖的“螺壳”中,一起慢慢融化。当我握住感官意识的主动权时,才察觉到一缕不知来处、若有若无、又时时萦绕在身旁的幽香,夹杂在其中的的咸湿气息(《甜汗》,2024)像是汗蒸房中身体的味道,也像是露着幽幽蓝光的墙角渗出了海水的味道,提醒着我现实的近距离——我步入的并非一场酣甜的梦境。走近,一个神秘的巨大沉默物体(Big Dumb Object, BDO)躺在展厅深处,它格格不入的尺度打破了展览中其他微小叙事(光、声音、气味与其他作品)的平衡,让人不禁发怵:在这个幽闭的空间里,与其说在靠近观察它,不如说在被它步步吞噬。

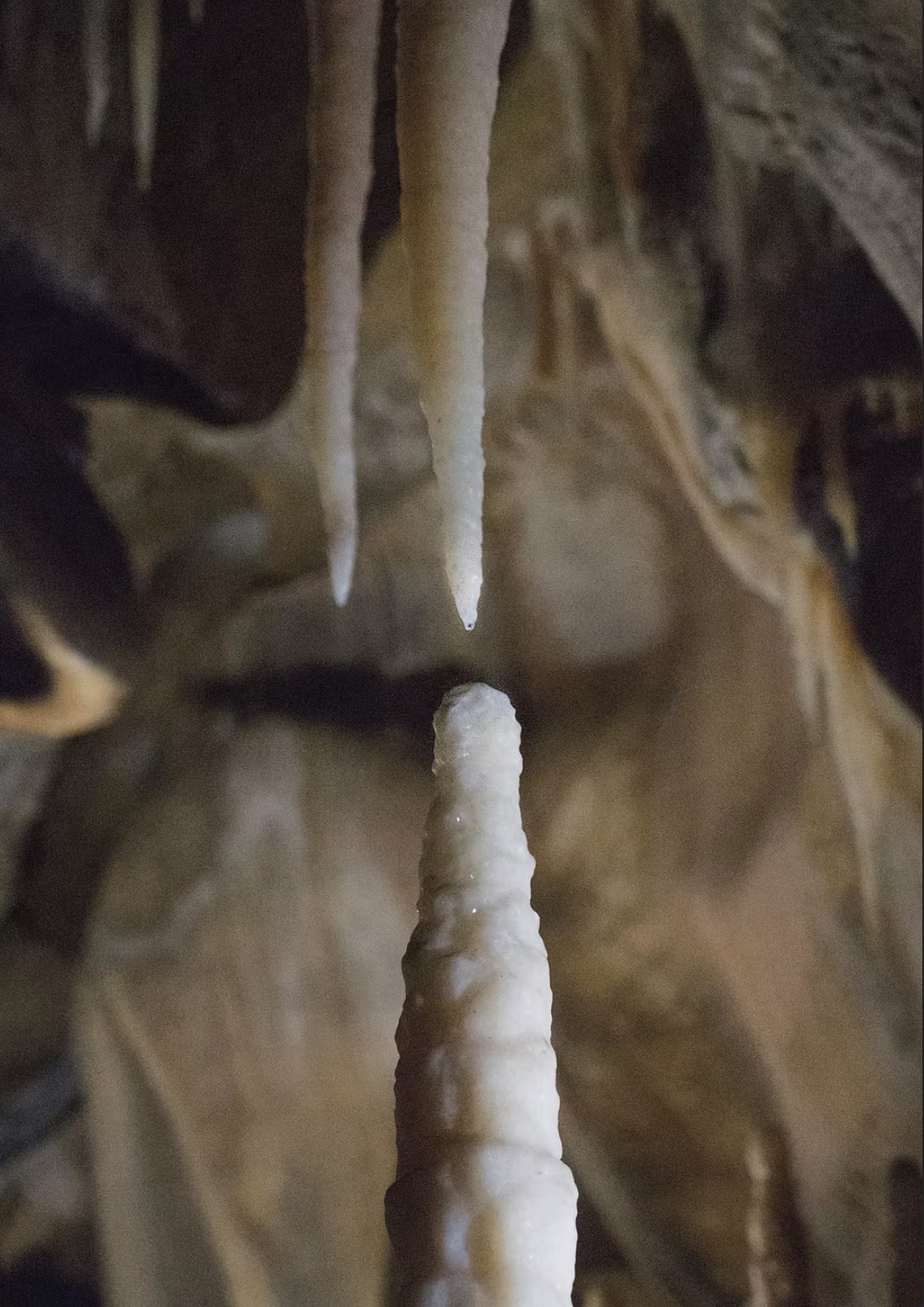

摘抄:再回到“软螺”,这个安全空间隐蔽地生长于阿那亚社区所营造的真空环境,欲望的内核在此袒露。墙上的两幅摄影作品中,靠在岸边的老人 (《海岸看更(秦皇岛),2024》)与停在树丛中的玩具球 (《午睡中的浮球》,2024)烘托出的静谧氛围让啪啪树的意义被蒙上一层暧昧的雾。时间的流速被模糊,我们在相对静止中掉入周而复始的陷阱。展厅尽头的一幅摄影(《不远矣》,2020)中,两根钟乳石柱在不可见的无数次微小沉积中趋近彼此,它们就要在漫长的时间里相交了。这件曾在艺术家个人项目“there’s something missing”(2020)中展示于香港九龙一间公寓睡房床边的作品,带我们穿过蜿蜒的螺壳,直抵内心欲望最深处。观看这一瞬间所引起的不自觉猜测与联想正如渗透身体的水,将身处亲密关系中的个体置于无穷的时间中,挑起他们互相渴望、接近、侵蚀的无尽欲望。而这一在瞬息间难以被感知的动态过程,将欲望的时间尺度拉扯至超越人类个体生命维度的永恒。

摘抄:走出展览时,一株蘑菇夜灯生长在阴暗角落里,指引着各位梦游者从包裹着“亲密”与“永恒”的甜梦走回现实,寻找出路。在这片欲望的深海里,它仍然探头寻觅,发出一点光亮。

独立动画:中国动画的“最初一公里”

摘要:江苏南通东布洲举办的国际动画周,旨在推动中国独立动画发展。它汇聚众多动画从业者,探讨行业痛点,例如作品创作、公司造血、以及国际市场拓展等问题,为中国动画产业提供支持和交流平台。

摘抄:很难说,东布洲的地理位置是好还是不好。这是长江入海口边上的一个小城,位于南通市海门区,一江之隔便是上海崇明岛。但要抵达它却相对有些麻烦,要到南通机场或高铁站后再驱车一小时,或是从上海市区开车两小时。这里是一片江南式的滩涂,一片独栋的建筑围绕着一片湖泊安静地矗立着,在阴天下显得十分静谧,颇有一种隐世的味道。

这样一个不起眼的江滩,却在现今的中国动画版图上起着重要的作用。环湖的建筑里就容纳着大千阳光、视界树等参与了《哪吒 2》的制作公司。如果说,这是属于一部动画的技术功底的话,那东布洲还承担着动画灵感孵化的功能。这片环湖建筑的中央是一个专设的展厅,正处在筹备布展阶段。2025 年 4 月,第六届东布洲国际动画周暨第十三届中国独立动画电影论坛将在展厅举行。届时,有近 2000 名的动画人士会在三天内涌向这里,探讨有关中国动画的一切。

摘抄:今年动画周的总主题是「动画 ×」。「现在中国动画有了一个很振奋的事情,但行业整体还是有很大压力的,依然要面临一个作品怎么出来、一个公司如何造血等问题。这时候是不是需要一些动画外的其他元素去突破了?这是我们当下的最大感受。」陈廖宇说。3 月,他刚刚和几位策展人在一个数百人的群里征集了一些分论坛话题,涉及动画的专业编剧、制片流程甚至是「出海」⸺即使《哪吒 2》火了,这些依然是中国动画的薄弱环节。

从某种意义上说,这个动画节日的存在,就是为了讨论这些行业痛点的。东布洲国际动画周的前身是 2011 年起举办的中国独立动画电影论坛(以下简称「论坛」),发起人皮三(行业花名,本名王波)是中国独立动画的代表性人物。皮三是一位山西大学毕业的油画家,跟贾樟柯是好友,1996 年从山西来到北京闯荡。2000 年后,互联网在中国兴起,Flash 动画流行起来,皮三成了最早的一批「闪客」。2005 年,他创办了互象动画公司,创作出《哐哐哐》《泡芙小姐》等经典系列,开始在网络上有了名气。

摘抄:何为独立思考、趣味表达?又应该怎么界定独立动画?皮三认为,独立思考就是指创作者按个人意图和创意,跳脱出常规化的套路去创作,「你得有你自己的东西」,而趣味表达则是表现出想象力,去突破所有体制的限制。陈廖宇则认为,独立动画主要就是创作导向而非迎合市场导向的,「哪怕有团队、有合作,甚至有人投资,只要有自己的表达,仍可以称作是独立动画,不是非得一个人从头做到尾」。

摘抄:在皮三看来,动画是动态的表达形态,天马行空、不受限制,能突破很多既定样式的牢笼,与油画需要琢磨出个人风格全然不同。动画也不用特别高深复杂,可以不依附任何意识形态,甚至也不承载任何社会价值,只为表现出作者的思考与表达欲。皮三学习 Flash 后,动画风格是轻松幽默,题材多样。《哐哐哐》系列以他在 20 世纪 80 年代上小学时的儿童歌曲作为切口,融入大量夸张幽默的情节,在网络上备受欢迎。尔后,他又开发《泡芙小姐》,主打都市女性与情感题材。这一系列得到了优酷的青睐,使得皮三成功把自己对动画的热情变现,成为国内最早能进行商业化的独立创作者。

摘抄:2011 年,皮三在 UCCA 尤伦斯办起了第一届论坛。首届论坛征集来了数百部作品。皮三说:「有水墨的,有很唯美的插画,还有日系的、油画的,等等。」后来,他在首届论坛上特别设置了一个「中国独立动画十年回顾」单元,并在发言时说,原来中国的独立动画这十年里积累下了那么多让他感叹的好作品,「是时间积累的力量?还是被习惯视觉消费的我们,忽略了身边的创造?」

摘抄:李文愉现在是四川大学艺术学院的一名教师。教师的时间相对充裕,能兼顾温饱和创作。有时候外单或教学任务重,李文愉就把创作停一停,接的外单也不多,一年 2–3 个就足以养活自己,其余时间就用来搞创作。他坚持在纸张上手绘,每天早上 9–10 点醒来后就去工作室,一张张、一帧帧地画到晚上 9–10 点,扫描后拿回家合成,凌晨 1–2 点睡觉。如此循环往复。这是一种独立创作者的普遍状态。据李文愉观察,最开始把作品往论坛投的创作者,70%–80% 都是大学老师。在创作之外,他们主要的收入都是靠接广告外单。偶尔有一些国内外动画节的奖项能支付一定的奖金和版权基金,但不是很多。只靠创作很难养活自己。

摘抄:这些都是为了鼓励更多好的作品可以生产出来。在徐杨斌看来,独立动画本身并非一门行业或一个单独的动画门类,「它只是一个横剖面,因为动画的门类其实很多,少儿的、艺术的、商业的等等,这才是分类。独立动画更多是指一类刚开始愿意做动画的人,这类人通常都比较年轻,有才华和表达欲。在任何行业里,一个创作人员在前期成长中要面临的困境是类似的,只是中国动画行业的健全度还不够。我们要做的就是弥补上这一块,建立一种动画创作人才的成长机制,让他们更多地跑出来被看到」。

摘抄:「一个好的创作者的表达一定不是故步自封的,而是要跟观众有很强共鸣的,能在表达自己的基础上跟大众有共情。这样的导演和创作者永远都缺。」徐杨斌说,此外,一个真正面向市场的动画,没有哪个是只靠一个人就能做出来的。「很多导演是有欠缺的,他们可能有才华,能做一些短片,但长片的编剧能力不行或者对制片流程不了解等等。这时候就需要团队去帮他补短板。」徐杨斌说。

教师眼中:青春共同体如何消逝

摘要:中国高中生间的友谊模式正在发生变化,“搭子”关系兴起,以陪伴为导向,避免情感投入,追求安全便捷,反映出学生间疏离感增加。疫情期间线上学习加剧了这种现象,学生缺乏面对面交流,难以建立同伴关系,导致许多人选择独处,害怕受伤。

摘抄:孙琦在深圳一所高中担任班主任。班里有两位女生,一起吃饭、一起上厕所,几乎形影不离。一次,孙琦找这两个女生分别谈心。让她意外的是,两人不约而同提到自己在班级很孤独。「每天和你在一起那个女孩不是你的朋友吗?」孙琦问。一个女孩很犹豫:「可能算是吧。」另一个女孩很干脆:「不是朋友,我们就是『搭子』。」

这场谈话第一次让孙琦意识到,今日校园里的友谊已经不同往昔。后来,在一次班级「时评」作业中,有七八个学生不约而同地选择了「搭子社交」这个话题。令孙琦更感到意外的是:大家对「搭子」这种关系的评价都是积极正向的,理由是:友谊可能会带来伤害。相比而言,「搭子」是以陪伴功能为导向、严格遵循社交边界的交往模式。对「搭子」不用投入过多情感,不会有伤心与背叛。简而言之:安全、便捷。

摘抄:「学生天天在学校里头摸爬滚打,能够在和同学的接触行为中迅速地得到反馈,感受到对方的态度,建立边界感,构建自己的行为模式。」隔着电子屏幕,人与人的互动变得疏远、含混。有些孩子小学、初中几乎上了三年的网课,他们更多是在家里独自学习、活动,现实的同学交往变少,学校现场生活变少,很多人也就没有去学习同伴交往,等他们初中、高中回到学校这个现实场域的时候,就容易「茫然无措,有些孩子不知如何分辨对方行为的含义,也无从判断对方是否真诚,害怕受伤,就沿着惯性独自行动」。

摘抄:也有些孩子跳出学校的场域,在网上找到了自己的意义和价值感,获得了情感支撑。李荔萍仍记得自己有位学生曾告诉她,自己每周六的语文作业都不能交,理由是自己要在网上写同人文,要保持周更,因为「海峡对岸的朋友在等着我的文章」。她觉得这样挺好:「他很开心,他跟我聊的时候,我也能感受到,他的联结是有效的。」

摘抄:学习的竞争变得激烈,一方面是这些年适龄人口增长,高中、大学升学本身难度增加。另一方面是因为极为有限的头部资源越来越被看重。李荔萍在北京名校任教,很多学生的家长是外地留京的考生,他们都曾是高考中的优胜者,不乏自己所在县/市的状元。这些家长在自己的学生时代是学习佼佼者,没有遇到学习困难,也不太容易共情孩子的学习困境。李荔萍就遇到有家长说:「我和孩子爸爸都是学习尖子,我们就不能理解怎么可能有学不会的呢。」这样的家长很难接受自己的孩子成绩靠后,自觉不自觉地就会给孩子很大压力。还有一些家长自己名校毕业,很自然地也希望自己的孩子也上名校和父母做校友,当发现孩子的成绩和期待有距离,也会变得沮丧、焦虑。

重点中学如此,普通的学校也不轻松。孙琦所在学校是一所极为普通的高中,学业目标不是「清北率」而是「考上本科」。孙琦班上的孩子们仍表现出了高度的压抑。孙琦分析,在普职比 1:1 的分流标准下,一半的孩子是考不上高中的,所以这些考上了高中的孩子和初中同伴们相比,已经是「卷」出来的优胜者。

摘抄:「溃败。」孙琦用这样的词来形容一些孩子的处境,「他每天战斗,班上其他学生听得那么认真,分数比他高那么多。他不想承认自己有这么差,但是现实情况就是他不行,而且课堂上的状况在一遍遍地提醒他:你不行。每节课的 40 分钟,对他来说是一场漫长的鞭笞」。有学生曾在聊天中告诉她:「我也想考,哪怕是差学校,但我知道我考不上了,我的人生完蛋了。」

摘抄:苏晓云的学校每次考试后都会开质量分析会,用数据和柱状图分析各班的成绩,每门科目的变化都会被数字精准展示出来。如果成绩下降,校领导不仅会找老师谈话,还会开年级大会点名通报批评。班级成绩差,不仅影响班主任的职称评定,还会让这些老师只能一直教初一、高一,不能跟着班级升年级,直到拿出满意的成绩向领导证明有任教更高年级的能力。她曾见过一位任教不久的同事,因为班级成绩一直提不上去,每天几乎都在哭。「我看到她就想,要是我女儿,我一定让她辞职。」

苏晓云自认是一个教学观念比较开放的老师,认为应当给孩子一些自由空间,但在环境之下,她不得不妥协。一般来说,教育局统一规定,晚自习在晚上 6 点半开始,但所有班级都心照不宣地提前到了晚上 6 点。苏晓云最初想,既然规定是 6 点半,让孩子们多玩一会儿没什么不好,但没两天就被校领导找到批评。「晚上 6 点一过,操场上还有人,立刻就会问这孩子哪个班的。」她不得不违背自己的教育理念,要求孩子 6 点必须回班自习。

安德鲁·阿伯特谈阅读、知识和社会学的未来

摘要:芝加哥大学社会学教授安德鲁·阿伯特接受访谈,回顾其学术生涯,并分享对阅读、知识和社会学未来的看法。他认为社会学研究应关注“为什么”而非“如何”,并需具备两个可验证答案。他批评当今学术界过度专业化和政治化,提倡通才教育和广泛阅读,认为“读者-书籍技术”不会被AI取代。他还讨论了中西方教育差异、中国学生与美国学生的特点,以及社会学期刊的演变和社会学面临的挑战,例如数据可靠性下降和学术发表泛滥等问题。最后,他推荐了《豹》、《枕草子》和《神曲》三本书。

摘抄:我大约十五年前在一篇文章里讨论过的“读者-书籍技术”会继续存在。至于它将来会如何与AI以及由AI带来的各种知识形式相结合,这还是个悬而未决的问题。这个话题太复杂了,在这里没法深入探讨。最简单的说法就是,我们正走向一场关于知识本质的大型哲学讨论。AI的基础是完全接受“真理符合论”,也就是说,认为每个知识点都可以有一个“最优、最终的表述”。

摘抄:我在教中国学生的过程中学到了很多。我每年教一门本科的社会科学“核心课程”,在这门课里,我能接触到很多中国学生和华裔学生。在研究生阶段,我也和本系及社会科学硕士项目的中国学生有很多交流。大多数(但不是全部)中国学生都来自中美两国的名校,所以他们并不是一个随机的样本。这些学生在智识上训练有素,有自制力,学习动力十足,而且他们是一群很有意思的年轻人。

他们和美国学生有什么不同呢?首先,他们更习惯对我表现出尊重,无论是对我的年龄还是身份,他们表达得都很自然。其次,中国学生在人际交往上很有一套。对美国人来说,这需要一些时间去适应,因为中国学生通常显得非常友好和礼貌,但同时他们可能会有自己的思考,与导师或老师的想法不太一致。这种能力自然是源于中国社会和家庭生活的复杂性和压力。

第三个不同是,中国家长在孩子的生活中扮演的角色比美国家长要大得多。美国的孩子有时只会在遇到麻烦时才想到找父母帮忙,而中国家长总是积极参与孩子的生活,孩子做任何重要决定时几乎都会考虑到父母的意见。

第四个不同点是,美国学生——尤其是在像芝加哥这样顶尖大学的学生,特别是经济学以外的社会科学专业学生——现在的政治倾向很强,甚至让人有点不安。这也影响了他们从老师那里学习的态度,他们往往自以为能够判断老师的政治立场,但其实并没有什么证据。而中国学生的政治观念可能同样很强,但他们身处的是另一个环境,一般也不会谈论政治。因此对美国老师而言,这让他们看起来比美国学生更愿意接受不同的观念。

当然,这些差异也和我自身有关,而不仅仅是学生间的区别。中国学生让我想起了自己年轻时的样子,而我也变成了我曾经想象中的那类教授,可能像费正清先生一样。但美国年轻人的风气已经改变了,所以我与大部分美国学生的思想越来越脱节,只有少数能与我产生共鸣。有智识方面兴趣的学生从一开始就会觉得我有意思,而那些高度政治化的学生和准备冲向商学院的学生则往往觉得我很奇怪,甚至觉得我不合时宜。

王建勳/盛場.家族:一場關於「故鄉」的探尋

摘要:摄影师王建勋童年在台北度过,对故乡感到迷茫。为寻找答案,他回到台南父亲成长地——沙卡里巴老市场,通过影像记录家族史,追溯家族与市场的渊源。他发现市场见证了台湾经济发展,也面临着衰败。王建勋在老市场开了一间独立书店,希望记录下沙卡里巴的消逝过程,为家族故乡留下更多记忆。

摘抄:在首都的日子宛如城市遊牧,在那個台北捷運即將營運,101大樓只完成了短短幾十層的年代,一家四口在一間與他人共用衛浴的小雅房開啟了這場歲月。爾後搬家成為了一家人在城市裡的某種規律,伴隨著家中兩個孩子的成長,前前後後在台北遷移了6次,從一開始的幾包家當,到後來變成需要幾台貨車才能執行的大遷徙過程。在這樣的遊牧日子裡,可以明顯感覺到在父母的努力下,我們的生活水準愈來愈好。但一個北漂打拚的家庭,要在寸土寸金的台北擁有一個固定的居所實屬不易,身為南國孩子的父親也時常說著「台北是一個工作的地方,但不是一個生活的地方」,我不知道這樣的觀點是來自父親在大環境打拚下的體悟,還是單純思鄉之情的宣洩,但在父親退休後,他的確選擇了南遷到台中的山區買下了屬於自己的房子,逐漸放下工作再次找尋他認為的生活。

摘抄:在深入了解這一切的過程裡,逐漸發現在那個傳統產業漸漸取代農業成為台灣經濟命脈的時代,「傳統市場」可以說是貿易往來密切、經濟繁榮的代表象徵,不單單表現出該年代的產業韌性,也在一個個店面、攤販下看見台灣傳統家庭的各種故事。但隨著產業的再度轉型,這些市場也具現了歲月的腐朽,面臨著產業高齡化、甚至是都市更新下空間淘汰、轉換的壓力。依附在傳統產業結構下的「市場人」,好像也成為台灣經濟發展下逐漸消失的時代記憶。

看著染上灰塵的老照片,寫實了過去依附於市場的生活軌跡,都是家族過往曾是「市場人」的某種證明。那些對於「故鄉」的長久探詢,以及我既熟悉又陌生的父系「家族」點滴,好像需要去找尋些什麼,讓記憶能緩緩地再次顯影。意識到這樣的追尋渴求後,我開始拿著這些老照片穿梭在老家與市場的每個角落,找尋那些也許還在、或許不在的場域。這樣的做法很直觀且不複雜,但隨著時光流逝,空間早已今非昔比,許多區域都重建出全新樣貌,海安路的拓寬更是拆除了大面積的市場。在每個探尋、修正與長輩反覆確認的過程中,漸漸找回了沙卡里巴歷史歲月裡的一些曾經。

摘抄:因為想找出自身「故鄉」的定義,我開始了這場探尋。然而在深入了解這個地方以後,我很清楚,未來有一天沙卡里巴可能會消失在這片土地上,成為記憶裡的一抹倩影。但作為傳統血脈的起點,我希望自己能親眼見證這樣的消逝過程,因此我回到了沙卡里巴,用爺爺成衣廠的舊名「新泰興被服廠」開了一間獨立書店,不單希望能成為這個場域前行過程裡的參與者,更期待能用影像,記錄下它曾經的各種足跡,為血脈裡的「故鄉」添上多一層厚度。也許未來的某一天,人們想起沙卡里巴,不會只想到它逐漸衰敗的樣貌,而是能感受其伴隨著府城發展至今,那逐漸慢下腳步、深入記憶的美麗價值。

The Biggest Technological Development in Human History Happened All Across the World Around the Same Time, by Groups of People With Zero Contact With One Another

摘要:大约一万年前,世界各地的人类几乎同时独立发明了农业,这被称为新石器革命。尽管科学家们仍在探索其原因,但普遍认为这与冰河时代结束后的气候变化、食物短缺以及潜在的社会政治因素有关。甚至有理论推测尼安德特人可能曾尝试过早期农业,但这并不能完全解释全球农业的爆发式发展。

摘抄:Around the world, on separate continents that had no contact with each other, multiple groups of ancient humans invented farming more or less simultaneously — and scientists still don’t know how or why.

Known to archaeologists and anthropologists as the Neolithic Revolution, the discovery of this historical head-scratcher is by no means new. Nevertheless, it continues to fascinate folks like Michael Marshall, an author at New Scientist who pondered this phenomenon in a new piece about this quantum leap in human development.

摘抄:After the great ice sheets age of the Pleistocene Epoch began to retreat about 11,700 years ago, humans who had gradually migrated to at least four continents — Africa, Eurasia, and North and South America — moved from hunting and gathering to domesticating plants. In as many as 24 separate sites of origin, the paper explained, people began farming within a few thousand years of each other, with no means of contact between them.

Across scientific disciplines, researchers have long been trying to figure out why this leap in evolutionary behavior occurred with so many groups simultaneously. Anthropologist Melinda Zeder, the senior scientist emeritus at the Smithsonian Institute, told PNAS in 2023 that some of her colleagues even argue that humans may have been “tricked into it by plants” — but still, there’s nothing near consensus about why, exactly, our ancestors all picked up farming around the same time.

摘抄:Even if Neanderthals did make early attempts at agriculture, however, it wouldn’t explain why subsequent evolutionary groups wouldn’t have immediately followed suit, or why there was suddenly a global explosion of farming activity more than 100,00 years after the first known deforestation projects took place in modern-day Germany.

专访|香农·李·道迪:选择被埋葬的方式,是我们最终的权利

摘要:美国殡葬业近十年变化远超过去百年,尤其911事件和新冠疫情冲击了美国人对死亡的“否定态度”,延长了与逝者的告别过程。作者采访中发现,许多人选择绿色葬礼,希望与自然连接;也有人选择逃避,通过阴谋论缓解恐惧。作者认为,米特福德批判殡葬业的资本主义特征的论点存在问题,殡葬仪式满足社会、情感和精神需求,并非单纯的物质浪费。美国殡葬业正适应人们日益增长的个性化需求,选择殡葬方式是个人意志和权利的最终体现,人们渴望通过保留遗体或制作纪念品维系与逝者的联系,但这更是一种情感需求而非对永恒的执念。

![《我想这样被埋葬》;出版社: 广东人民出版社;作者: [美] 香农·李·道迪 / [美] 丹尼尔·卓克斯 摄;2025年1月出版。](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC3%E6%9C%9F/20250323-Picture17.jpg)

摘抄:澎湃新闻:书中写道:殡葬公司在过去一百年里发生的变化加起来,都不如近十年的变化多。其中许多人放弃“遗体防腐”的转变让人印象深刻。您提到11事件以及新冠让美国人改变了过去对于死亡的“否定态度”,不再假装“死这回事根本不存在”。能否请您深入谈谈这些事情如何改变了人们对于殡葬行为的观念?

香农·李·道迪:我认为这两次大规模死亡事件对美国人来说都是巨大的震撼,同时也冲击了我们在经历死亡后过快恢复“正常”的方式。在第一种情况下,尽管9·11造成的死亡人数远少于新冠疫情,但它的暴力性通过电视直播被展现出来,使几乎所有目睹这一事件的人都受到了创伤。那天早晨,我们见证了数千人瞬间化为尘埃——等同于直接被焚化。在那之前,美国人仍然坚持需要找回遗体,以完成哀悼过程,并将遗体作为死亡仪式的核心。然而,在9·11事件中,许多遇难者的遗体根本无法找回。但与此同时,人们也无法否认死亡的发生——而这种否认在战争时期的失踪士兵(MIA)身上却时常发生。因此,大量的人不得不同时放弃对遗体的执念,而公众哀悼也再次变得可以接受。这种转变本质上逆转了美国葬礼仪式的一个重大变革——1860 年代美国南北战争带来的大规模创伤促使人们开始努力保存和归还战死者的遗体,最终催生并普及了现代防腐技术。

新冠疫情则有所不同。其死亡人数在全美范围内极为庞大(超过 100 万人),但不同人的体验却有所不同,这取决于他们的家庭背景、居住地、医疗资源的可及性以及对疫苗的态度。在疫情初期,当尸体不断堆积,严格的社交隔离仍然必要时,家庭和殡葬从业者最痛苦的经历之一,就是无法通过公开的葬礼与社区一起完成治愈性的哀悼仪式。许多人将悼念活动转移到了线上,或者选择推迟仪式。而另一些人,尤其是医疗行业的从业者,则直接目睹了这场疫情,并深刻体会到长寿从来都不是理所当然的。年轻的专业人士开始提前规划和安排自己可能的早逝,这种情况前所未有地增加,推动了殡葬行业提供更多绿色葬礼的选择——现在这是美国70岁以下人群的首选殡葬方式。

但也有一些人选择逃避事实。在他们所在的小城镇里,没有大规模的死亡场景,他们便否认疫情的严重性,甚至否认它的真实性。面对死亡的恐惧和焦虑,他们通过阴谋论来安慰自己。除了疫情初期流传的几张殡仪馆和停尸房不堪重负的照片外,新冠死亡在很大程度上仍然是一种更私密、更少被电视转播的事件,不像9·11那样被公众目睹。因此,人们更容易忽视、否认甚至歪曲它的影响。

摘抄:“令人不安的资本主义特征”是理解米特福德批判的一种方式。她认为殡葬业者是贪婪、咄咄逼人的推销员,甚至是不择手段的骗子,他们利用人们情感上最脆弱的时刻,诱使他们购买华丽的棺材或其他“并不必要”的选项。尽管米特福德本人是英国人,但直到今天,许多美国人仍不假思索地重复她的观点。然而,我发现她的论点存在几个问题。

摘抄:因此,我感到奇怪的是,我们竟然把葬礼视为金钱浪费或过度资本主义的象征。相反,我们为什么不质疑婚礼的花费?婚礼对社会结构的影响远小于葬礼,而你一生只能死一次,却可以结婚无数次。说到这里,我也很好奇,我们为什么没有“离婚仪式”?毕竟,离婚同样是一个标志社会关系重大变化的时刻。

摘抄:在我的书中,我实际上提出,我们正在迅速摆脱20世纪的“隐形死亡”时代。这一概念已不再准确地描述我们当前的状况,我在书的最后一章对此作出了完全不同的诠释。相反,我们正朝着通过临终关怀,在家中去世的方向发展(我的母亲于2024年12月在家中去世,当时我和我的兄弟陪伴在她身旁),以及越来越多的 DIY(自己动手)葬礼和悼念仪式。死亡正在回归家庭,重新成为一种亲密的家庭事务。

至于资本主义社会,这是一个巨大的话题。从某种程度上说,资本主义依赖于将我们所有人视为可以被替代的劳动力,因此任何一个人的死亡似乎都无关紧要。这或许可以解释,在高度资本化的世界体系中,无论是在民主还是专制政权下,人们对暴力的高容忍度以及威权主义的崛起。然而,从另一个角度来看,资本主义也没有时间去“浪费”在无法量化的人类需求上,比如哀伤。在美国,贫困人口不仅没有政府保障的丧葬补助,甚至连丧假都没有。所谓“慷慨”的雇主最多提供三天的假期,这段时间勉强够人们去外州参加亲人的葬礼。对于失去孩子的父母,或失去伴侣的配偶来说,社会并不认为他们的悲伤是一种需要时间恢复的情感创伤。

黄焖鸡卧底记者提醒 11 点前别点外卖

摘要:记者卧底杨铭宇黄焖鸡米饭门店发现,许多店存在回收剩菜、隔夜菜重新出售等食品安全问题,建议消费者11点前尽量避免点外卖。

摘抄:3月17日消息,据新京报报道,曝光黄焖鸡米饭问题的暗访记者在“趁热聊聊”直播连线中表示,回收剩菜、隔夜菜加热后再上桌等现象,在外卖行业中屡见不鲜,他在卧底黄焖鸡后厨过程中曾亲眼看到前一晚被退单的外卖,在常温保存的情况下,第二天会正常售卖给堂食或者外卖的消费者。

摘抄:3月12日,该媒体发布了对多家杨铭宇黄焖鸡米饭加盟店的暗访视频,引发网友热议。记者发现不少食品安全问题:使用存放多天的发酸食材,顾客食用后的剩菜回收再加工售卖,隔夜发黑的牛肉加色素后冒充新鲜牛肉。记者调查中还发现,多家门店招聘时不需要员工提供健康证,大量无证店员直接上岗。

被特朗普打压的美国科研界:博士、博士后举步维艰

摘要:美国科研界在特朗普政府的打压下,博士和博士后面临生存困境,青年科学家对未来发展感到担忧。

摘抄:如今,和美国其他青年科学家一样,Autrey感到她离做科研的梦想渐行渐远。她一边反复查看着两笔关键经费的申请状态,一边看着申请教职的时间一点一滴地流逝。这两笔经费在美国国家科学基金会那里都处于停滞状态,而美国国家科学基金会可能面临大规模经费削减。没有这些经费,她就无法开展申请终身教职所需的研究。她说:“如果一个经费都拿不到,我就完蛋了。”

一个月来,美国的科研经费一再受到威胁,许多像Autrey这样的青年研究员都担心自己的职业前景。这个科研群体非常脆弱:他们是研究生、博士后,是刚组建自己实验室的科学家,是入不敷出,最依赖联邦经费获得工资,以及职业安全感最低的那群人。有些人甚至在考虑换工作,离开美国,或是完全放弃科研。

摘抄:他们的焦虑反映在了2月19日华盛顿的抗议活动中,当时约有250名研究生、博士后研究员和科研技术人员聚集在美国卫生与公众服务部的门口,抗议大规模裁员、领导层变更以及承诺削减联邦机构预算所导致的混乱现状。“上一周让我老了一岁,” 美国国立卫生研究院(NIH)下属国立牙科和颅面研究院的研究员Alexander Jordan Lara说道。2月11日,Lara的PI、一位高级别的NIH科学家在特朗普团队行政令造成的混乱中突然退休,Lara的职业前景顿时陷入灰暗,整个实验室及其成员的命运也悬而未决。

这种恐惧不仅笼罩着联邦机构的雇员。在马里兰大学帕克分校,NIH的一笔多元经费支付了神经科学博士后Haroon Popal的工资。Popal认为自己很幸运:今年的工资已经有着落了。但特朗普政府威胁要取消属于“多元、平等和包容”(DEI)倡议范畴的经费,而Popal不指望明年还能有收入。他现在在物色其他工作,尤其是不依靠联邦经费的工作——即使这意味着他要放弃科研。“我喜欢我的研究,”他说,“但没收入我承担不起。”

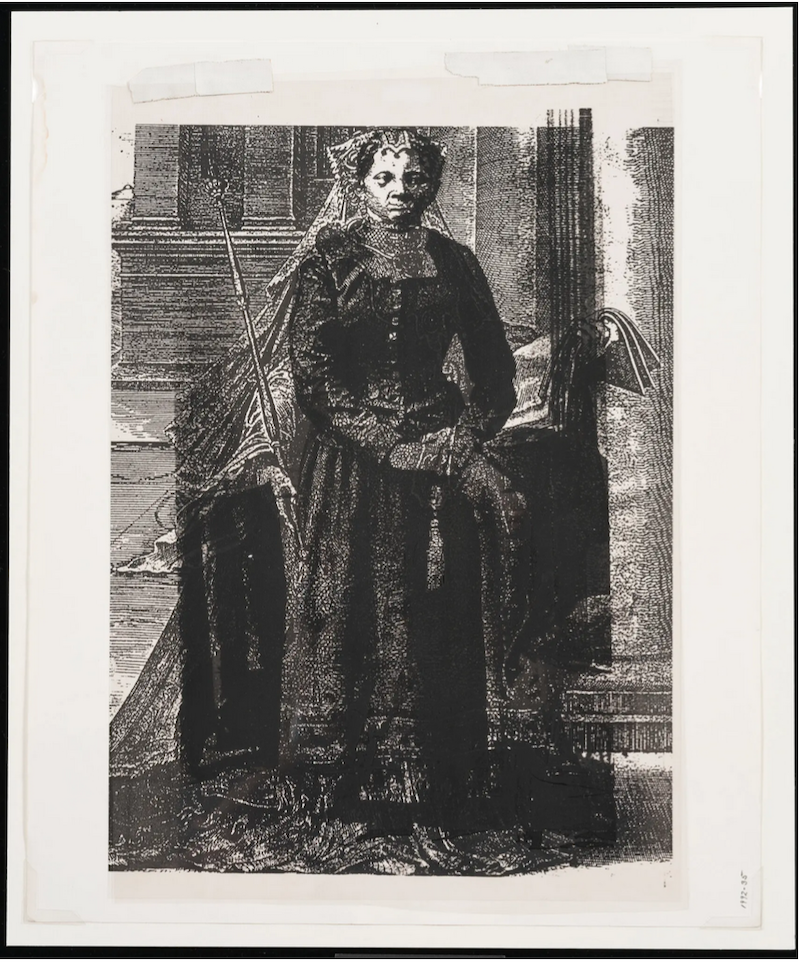

伦勃朗时代画家笔下的犹太女英雄——以斯帖

摘要:纽约犹太博物馆举办“伦勃朗时代的《以斯帖记》”特展,展出伦勃朗等荷兰艺术家创作的以斯帖题材作品。展览探讨了荷兰黄金时代艺术家如何将以斯帖的故事视为独立斗争的象征,并展现了伦勃朗对以斯帖形象的独特诠释以及其他艺术家的不同风格。展品包括伦勃朗的油画和蚀刻版画,以及其他艺术家的作品,还有与以斯帖相关的家居用品和宗教器物。展览也包含一件当代作品,将以斯帖与哈丽特·塔布曼联系起来,体现了以斯帖故事的当代意义。

摘抄:或许,你并不会将以斯帖王后与17 世纪荷兰绘画大师伦勃朗·凡·莱茵(Rembrandt·Van·Rijn)混为一谈。但美国纽约曼哈顿犹太博物馆举办的特展“伦勃朗时代的《以斯帖记》”则探索了艺术史上鲜为人知的一章:荷兰黄金时代的艺术家们将以斯帖的故事作为崇拜对象。这一展览于庆祝以斯帖的犹太节日普珥节之际开幕,吸引了不少人,包括对绘画艺术关注的爱好者。

展览中,伦勃朗的代表作包括了三幅油画和一些蚀刻版画。展览还包括了伦勃朗的学生阿特·德·盖尔德(Aert de Gelder),扬·斯汀(Jan Steen)和扬·利文斯(Jan Lievens)的作品。主办方认为,荷兰人民在以斯帖的故事中发现有力的象征意义,即他们为从西班牙君主制下获得独立而斗争时,看到了自身所处的困境。

伦勃朗并非犹太人,但一直被认为是犹太人的朋友。有学者认为,伦勃朗和他的妻子萨斯基娅(Saskia)生活在阿姆斯特丹移民聚集中心的外围有着重要的意义。那里的居民大多是葡萄牙和西班牙犹太人,他们为了躲避宗教裁判所的暴力而移居荷兰。伦勃朗在邻居中找到了朋友和模特。

摘抄:当然,观众会希望展览中呈现更多的伦勃朗作品。伦勃朗最著名的两幅与以斯帖有关的画作是《以斯帖节上的亚哈苏厄斯和哈曼》(Ahasuerus and Haman at the Feast of Esther,1660年)和《哈曼准备向末底改致敬》(Haman Prepares to Honor Mordecai,1665年),这两件作品为俄罗斯的博物馆所藏。可惜这两件作品无法借出。在此次展览中,这两幅画作被印在墙上的标签上。

摘抄:幸运的是,展览还呈现了一幅很少从波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆(Isabella Stewart Gardner Museum)借出的杰作——伦勃朗23岁的《自画像》(1629 年)。这幅画是有史以来最有磁性的画作之一,它让我们与年轻的伦勃朗面对面。画中的伦勃朗是一个美丽的男孩,留着长长的卷发,戴着橄榄绿色的帽子,从深深的阴影中走出来,嘴唇微微张开,仿佛要从金色框架的画作中和我们对话。当然,这幅作品与以斯帖王后没什么关系。

摘抄:荷兰绘画大家扬·斯汀(Jan Steen)绘制了三个版本的以斯帖的盛宴。几十年来,这三个版本首次在这一主题的展示中出现。在画作中,以斯帖置于杂乱的背景中,让人感觉不像圣经中的时刻,反而有点像电视剧《我爱露西》(I Love Lucy)里,的场景。在画作《亚哈随鲁之怒》(The Wrath of Ahasuerus,1670年)中国王怒目圆睁,从椅子上站起来大声呵斥哈曼,导致菜肴飞溅。这里描绘的是一顿晚餐,摆放在华丽银盘中的食物上缀满了孔雀羽毛,正从半空中滑向地面。这是最荷兰式的场景,碎瓷片在地板上闪闪发光,长耳猎犬在前方叫个不停。

摘抄:那么,当下的艺术家们会想到以斯帖吗?展览中只有一件当代作品:弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)的《以斯帖女王/哈丽特·塔布曼》(Queen Esther/Harriet Tubman,1992年),这是一幅在醋酸纤维上的小型水墨版画,将两位显然从未谋面的女性结合在一起。美国废奴主义者塔布曼曾帮助被奴役者通过地下铁路逃亡,她的一张照片叠加在以斯帖女王的古老雕刻上,形成了一幅精练的双重肖像画,以此展现了一位黑人女性和一位勇敢的犹太女性间的联系。这件作品被挂在一个展示17世纪荷兰作品的展厅中间。这样做或许是为了展现以斯帖王后与当代文化的相关性。

體育班的孩子,不該只有「運動」這條路可走:走進花蓮三民國中,看校長與教練如何翻轉體育班教育

摘要:花蓮三民國中校長和棒球隊教練改變體育班教育模式,重視課業,平衡訓練與學習。教練以高效訓練提升球技,校長則與大學合作開發補救教學教材,改善學生學業成績,降低體育生學業落後比例,為體育生開拓多元發展道路。

摘抄:《報導者》獨家披露體育班學生的國中會考成績單,發現國、英、數、社會、自然五科皆為C的比例,接近全國平均的3倍;若單獨拉出棒球班,5C比例更是全國平均的6倍。許多學生將一切賭在棒球上,卻在畢業後發現,自己看不懂合約、不會做簡報,甚至不知道,除了運動之外,還能做些什麼。

專訪烏克蘭國際軍援操盤手:她看見的外交現實、自主國防強弱點與逆轉關鍵

摘要:烏克蘭國會議員烏斯蒂諾娃在俄烏戰爭中負責國際軍援協調,她認為烏克蘭在戰爭中發展出世界級無人機工業和軍火追蹤系統,成為爭取國際支援的關鍵。烏克蘭國防工業雖有優勢,但也面臨彈藥不足等弱點,尤其仰賴美國軍援,但美烏關係起伏不定,曾一度凍結軍援,造成烏克蘭巨大壓力。烏克蘭積極發展自主國防能力,並與部分國家合作生產武器,降低對單一國家依賴。烏斯蒂諾娃認為台灣可與烏克蘭在無人機和無人艦艇技術領域合作,並強調烏克蘭的實戰經驗對各國極具價值。

摘抄:《報導者》在基輔專訪了擁有豐富軍援協調經驗的烏克蘭國會議員烏斯蒂諾娃(Oleksandra Ustinova)。她以自己密集遊說各國軍援的政治經驗,說明了美國軍援的重要性與政治風險,並說明烏克蘭因為抗戰需求所發展出的兩大先進成果──無可取代的無人機軍工產業,以及用於說服國際盟友提供軍備、強化戰時調度效率並避免貪腐問題的軍需資源追蹤系統。

摘抄:英國《Sky News》報導,普丁不僅對停火計畫態度消極,更對川普特別派往莫斯科傳話的特使魏科夫(Steve Witkoff)刻意冷待,讓其在克里姆林宮外枯等超過8小時。《Sky News》認為,這就像是在對西方示威「戰爭主導權仍在俄羅斯手中」,並形容此舉為「最典型的普丁式權力遊戲」。

摘抄:但另一方面,烏軍確實正從庫斯克地區進行大規模撤退,這也讓外界對俄烏戰況產生更多揣測。《美聯社》(Associated Press)指出,雖然美國已恢復對烏克蘭的情報共享與軍援交付,但在關鍵武器上,烏克蘭仍面臨彈藥不足的困境。例如射程超過300公里、專門用於打擊俄軍後方補給線的美製陸軍戰術導彈(ATACMS),早在今年(2025)1月就已用罄,但美國卻無意繼續供應這種能影響戰爭走向的同型武器。

摘抄:39歲的她是參與2014年烏克蘭廣場革命的公民運動世代,並持續推動烏克蘭政治改革與反貪腐運動。2019年,她首度參選即當選國會議員,起初問政重點聚焦於醫療改革、政府清廉監督與肅貪行動,但當2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後,她立刻將過去在公民運動中所累積的組織與遊說經驗,轉為一場向國際發聲、積極外交奔走的「救國任務」。戰爭全面爆發的第一個月,烏斯蒂諾娃挺著37週的孕肚在華府日夜奔走,用盡一切管道遊說白宮、美國國會、兩黨幕僚、華府智庫與國際媒體,試圖以最快速度為拚死抗戰的烏克蘭軍隊爭取關鍵軍援。

這段經歷不僅讓烏斯蒂諾娃成為烏克蘭人堅毅抗戰的代表人物之一,如今她也擔任烏克蘭國會軍備管制特別委員會主席,負責監督與協調世界各國對烏克蘭的軍援合作──這不僅涉及對外爭取關鍵裝備(像是補充防空飛彈,或說服美國同意烏軍使用F-16戰鬥機)、對內重建烏克蘭的戰時國防產業,同時也必須有效分配軍援物資,並向各國夥伴進行追蹤回報,承擔各種極為敏感而艱鉅的國防合作與政治責任。

摘抄:川普2.0政府上台後,很多事都出現明顯變化。好消息是,美國國會的多數議員仍然支持烏克蘭。但問題是,美國施政的決策權已從國會完全轉移到行政部門。儘管行政部門的團隊大多親烏克蘭、也曾公開支持我們,但我也明白川普總統的難處:畢竟他已經宣布要「結束戰爭」,就得用盡手段實現這個目標。

摘抄:但另一方面,如果我們回顧前任,拜登(Joe Biden)政府在戰爭期間「好像」從未公開與俄羅斯談判,對吧?他們總是強調「美國會支持烏克蘭,只要烏克蘭需要,我們就會站在烏克蘭這邊」,但接著就會出現各種未知狀況,讓美方的武器援助被阻擋或延遲6~8個月才送達。後來我們才明白,原來拜登政府與俄羅斯之間其實有一條祕密溝通管道,而這件事他們從未告知我們。

摘抄:這意味著,拜登政府的政策只是讓烏軍與俄軍相互消耗。我們的士兵坐在戰壕裡,沒有炮彈、沒有彈藥、沒有防空系統──我們什麼都沒有,就像第一次世界大戰一樣在戰壕裡等死。唯一的差別是,現在我們已有自己研製的無人機,這也是因為我們沒有別無選擇,只能只尋出路來武裝自己。

摘抄:所以我們一直在說,烏克蘭最好的談判時機,原本應該是在2022年秋季的第一次大反攻,當我們收復了赫爾松與哈爾基夫之後──在那波反擊中,我們實際已收復了一些自2014年以來就一直被俄軍占領的哈爾基夫地區。假若當時我們有足夠的武器,烏軍本可以做得更好、把反攻的攻勢推進得更遠。

摘抄:烏克蘭只有一個策略,就是盡可能發展我們自己的軍備與作戰能力──就和以色列一樣。我們一直在努力開發新裝備,並結合烏克蘭的實戰經驗進行獨家創新。我敢打包票,在比較成本與性能後,現在的烏克蘭已能生產全世界最優秀的軍用無人機。

儘管美國的軍事科技仍是世界頂尖,我必須坦白講明:沒有在烏克蘭通過戰場測試的無人機,充其量只是遙控玩具。我們的無人機每天在戰場上經歷千百次測試,但許多其他人生產的無人機,在電子戰干擾的實戰環境中根本無法發揮作用。

摘抄:我們有許多來自北約國家的防空系統,像是德國提供的IRIS-T飛彈、法國和義大利共同研發的SAMP/T系統、挪威和美國聯合生產的NASAMS中程防空飛彈系統,以及美製的鷹式飛彈(Hawk)。但如果談到讓人最頭痛的彈道飛彈,美國生產的愛國者防空飛彈系統(Patriots)就是毫無疑問的唯一防禦主力。

事實上,烏克蘭也是全世界第一個成功在實戰狀態中,使用愛國者飛彈攔截極音速武器(hypersonic weapon)的國家。我記得當普丁宣布俄羅斯研發了「匕首」極音速導彈(Kh-47M2 Kinzhal)時,西方各國都不確定該怎麼防禦這種新型武器,但當我們在2023年5月成功用愛國者飛彈第一次擊落「匕首」時,所有人都在歡呼慶祝,甚至盟國使館內部也非常振奮!

很可惜的是,愛國者仍是我們手中唯一能夠攔截彈道飛彈的系統。它們被用來保護我們的城市。因為俄羅斯主要向城市發射彈道導彈。我不明白為什麼,但俄軍的飛彈總會瞄準兒童醫院或其他非交戰設施,這就是為什麼我們懇求每個國家,從任何可能的地方為我們購買防空導彈,因為這實際上是在保護我們的孩子免於死亡,所以防空就是烏克蘭的第一優先。

摘抄:所以首先,我們開發了自己的軍備監控軟體「Caravane」,所有的合作盟國都可以登入這個系統,和我們一起即時掌控烏克蘭前線目前的軍備需求、不同國家的軍援交付進度,並確保所有軍事物資點交的流程透明與可稽查性。

摘抄:為了確保軍援的效率和透明度,我們投入大量資源建立了一個物流中心,負責協調來自各國的軍援進入烏克蘭。每個提供援助的國家,都有派出代表進駐。每當載運軍援的運輸機抵達時,軍火交付國的代表、波蘭代表和烏克蘭代表就會共同核對裝備數量是否相符──波蘭方面負責處理所有海關與行政文件,烏克蘭這邊則將所有數據即時造冊、回傳給國防部。

摘抄:像是有次在馬里烏波爾(Mariupol),一架載有刺針飛彈和標槍飛彈的烏軍直升機遭到擊落。當時,我們無法立即確認這些飛彈是徹底損毀?還是已落入敵軍手中?所以我們馬上向美國通報直升機上所有美援武器的序號,接著也提供影像證據和完整調查報告──這是要確保這些武器若之後在伊朗、或其他地方出現,烏克蘭不會因此被懷疑盜賣軍援。

摘抄:我認為未來5年內,世界各國將大舉採購烏克蘭設計的軍用無人機,甚至與我們建立合資企業──事實上,這已是現在進行式。烏克蘭的無人機、電子戰與自動控制技術,都是在真正的戰場環境中,經過最嚴苛條件的測試與改良,這讓我們擁有獨一無二的關鍵數據,因為沒有其他國家擁有這樣的實戰測試條件。

澎湃思想周报丨迈克尔·辛的百万英镑义举;数字永生与AI

摘要:英国演员迈克尔·辛捐赠十万英镑,帮助家乡约九百户深陷债务的居民偿还百万英镑债务,引发关注。他利用债务收购公司低价收购债务的漏洞,解决了这一问题,并呼吁政府解决英国民众日益严重的债务危机。同时,文章探讨了AI“数字永生”技术,其应用场景从抚慰丧亲之痛到商业化运作,引发了伦理和法律争议,文章作者建议将其作为艺术媒介,而非逝者的替代品,以促进对记忆和历史的反思。

摘抄:近日,英国演员迈克尔·辛(Michael Sheen)为家乡南威尔士塔尔伯特港(Port Talbot)深陷债务困境的乡亲们解除债务的事迹引起了广泛关注。这位曾因扮演前首相托尼·布莱尔而闻名的威尔士演员,捐出了10万英镑,为约900人偿还了总计100万英镑的债务,这一事迹也被完整记录在了纪录片《迈克尔·辛的秘密百万英镑赠与》(Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway)中。此前,随着塔尔伯特港的炼钢高炉关闭,许多居民失业,并背上了沉重的债务负担。迈克尔·辛发现了金融系统的漏洞——贫困者的债务常常被打包成金融产品出售。于是,他注册成立了一家公司,投入10万英镑,成功收购了总计100万英镑的债务,随后注销该公司,塔尔伯特港的乡亲们的债务因此一笔勾销。纪录片在英国第四频道(Channel 4)播出,《卫报》评论称,辛的这一举动堪称现代版的“罗宾汉式”义举。

摘抄:对于熟悉迈克尔·辛的人来说,他做出这样的举动并不令人意外。事实上,他并不像一些演艺人士或富裕阶层那样将慈善视为公关秀。辛自己表示,1980年代塔尔伯特港发生的矿工大罢工已经唤醒了他的政治意识,而他在演艺生涯中获得的成功和积累的财富,使他有能力且有意愿关注更为实际的社会问题。现年56岁的辛早在2018年便创立了“终结高利贷联盟”(End High Cost Credit Alliance),致力于解决贫困群体的债务问题。而他为南威尔士乡亲们解除债务危机的举动,源自2016年,当时他还住在洛杉矶,看到了约翰·奥利弗(John Oliver)在脱口秀节目中仅用6万美元就购买了1500万美元的医疗债务,并将其全部注销。

摘抄:辛发现,当一个人无力偿还债务时,这笔债务会与其他人的债务捆绑在一起,被债务收购公司打包购买。之后,债务收购公司会试图以债务的原始价值收回欠款,但如果它们想转售债务,债务的价格就会下降。债务持有人的欠款金额并未减少,但债务收购公司可以以更低的价格再次购买债务。因此,辛最终仅花费10万英镑,就解决了100万英镑的债务问题。由于隐私保护法规,他事先并不知道哪些人的债务被免除,只知道大约900名塔尔伯特港的居民因此受益。

摘抄:辛的举动和纪录片的拍摄,不仅让人们为这位演员的信念感到钦佩,更震惊于英国工人阶层和普通民众所承受的债务压力,以及这种债务的解决方式。根据官方数据,2023年,超过800万英国人深陷债务,另有1200万人在负债的边缘挣扎。对此,辛认为,除非政府让银行承担起提供可负担信贷的责任,否则这个问题只会愈发严重。债务危机的背后是高利贷的猖獗。虽然近年来Wonga和BrightHouse等短贷平台公司受到监管限制,甚至倒闭,但依然有很多人需要信贷渠道。如果没有可负担的选择,人们就会陷入更加极端的境地,不得不向非法高利贷者寻求帮助。而这些高利贷者往往不受监管,甚至未在金融监管局注册。据一些组织估算,英国约有108万人欠高利贷者的钱,但这一数据可能还是相对保守,因为很多人出于羞耻心,并不愿意公开自己欠下高利贷。

辛在一档广播节目中表示,社会上存在许多误解,认为负债者的不负责任行为才导致了他们的困境,认为他们大多做出了糟糕的财务决策,过着超出自己能力的奢侈生活。但他认为事实并非如此,许多人依然非常努力地工作,竭尽全力维持生计。例如,一位女性受访者同时在英国国家医疗服务体系(NHS)工作,还兼职做油漆工和装饰工,但她的工作仅够勉强维持生计,却依然债台高筑。

摘抄:在迈克尔·辛看来,他此次的举动并非一次性的慈善行为。他拍摄并播出纪录片的目的,正是希望引起系统性的改变,从而缓解英国民众日益严重的债务危机。为此,他还与前首相戈登·布朗(Gordon Brown)合作,敦促政府立法解决难以负担的信贷问题。辛曾花了两年时间与英国银行和政府进行对话,但最终不得不请布朗出面,推动政府立法。辛希望政府能通过相应的法案,以要求银行公开其在金融普惠方面的作为,并促使银行向低收入家庭提供可负担的信贷业务。他认为,美国已实施类似法规,这可以带来结构性转变,但也担心英国冗长的官僚程序会拖延其实施。

摘抄:近日,宇树科技公司公布了一项名为“数字永生方法、系统、设备、存储介质和智能身外化身”的专利构想,旨在通过采集一个人生前的各种“存在痕迹信息”,经过深度学习模型处理,创造出能够模拟这个人思维方式、行为习惯和情感表达的数字化身。

对于浸淫在当代科幻文化中的大众而言,数字永生早已不是虚无缥缈的科技狂想曲。从《银翼杀手》里记忆植入的复制人,到《黑客帝国》中意识上传的红色药丸,从《超验骇客》描绘的云端意识共同体,到《流浪地球2》中数字生命计划的伦理困境,数字永生理念已经深深嵌入到当代社会的集体意识中。

摘抄:与死者对话的渴望,似乎是无稽的迷信,却笼罩着科技的历史,特别是与传播技术相关的历史。传播思想史学家约翰·杜翰姆·彼得斯(John Durham Peters)在其代表作《对空言说》(又译作《交流的无奈》)中,辟专章论述了与死者对话的渴望如何与传播技术的发展纠缠在一起,“努力借助精妙的媒介来传送已故或远方之人的语词、声音或形象,这是电子媒介交流和招魂术交流的共同事业。”19世纪留声机的发明首次实现声纹的物质化,使得维多利亚时代的悼亡者体验到“逝者声波在耳膜上的真实震颤”; 20世纪电视信号与家庭录像带的普及,使“在场”与“缺席”的界限彻底消融,1980年代日本家庭通过VHS重温逝者生日影像,与招魂术形成诡异的共振。新媒介不断提供“记忆的体外存储器”,将死亡从生物终结重构为信息断连。从这个意义上来看,今天的人们用AI“复活”逝者,不过是古老招魂术的当代变体。

摘抄:2024年,音乐人包小柏借助AI“复活”了已经离世3年的女儿,让她给妻子唱了一首生日歌。视频在社交媒体获得2.3亿次播放,引发失独家庭群体的强烈共情,北京某公益组织统计显示事件后咨询数字永生服务的家庭激增300%。在包小柏的举动在媒体上引起轩然大波的同时,AI“复活”早已悄然进入了殡葬业,成为一门初具规模、前景广阔的产业。而AI“复活”在用来抚慰和缓释遗憾的同时,也伴随着道德、伦理和法律方面的争论。近两年,已有乔任梁、李玟、高乃翔等多位已故明星的家属发声抵制未经授权的AI“复活”。

摘抄:文章写道,随着大型语言模型的参数和普及程度与日俱增,以及个人数据在云端似乎变得永久化,逝者聊天机器人(Chatbots of the dead)技术将变得更加复杂和可及。对一些人来说,逝者聊天机器人是有用的工具,可以帮助我们哀悼、缅怀和反思逝去的人。而对另一些人来说,它们是去人性化的技术,会勾勒出一个反乌托邦的世界。它们引发了关于同意、所有权、记忆和历史准确性等方面的伦理问题:谁应该被允许创建、控制这些表征,或从中获利?我们如何理解那些似乎歪曲过去的聊天机器人?但对我们而言,最深切的担忧在于这些机器人可能会如何影响我们与逝者的关系。它们只是掩盖我们悲痛的人工替代品吗?还是说与逝者的模拟聊天有其独特的价值?

摘抄:文章写道,与他人建立的联系,为我们的生活注入了共同的意义和温暖,但这些联系会受到时间的侵蚀以及死亡的冲击。痛彻心扉的失去在所难免。正因如此,所有的人类文化都发展出了应对所爱之人离世的仪式、故事和其他手段。文章回溯了文化史上与死者交流的多样化的信仰与习俗,认为它们通过强化一种观念,即人类社会能够超越失去的阴影,只要记忆留存,爱就不会消逝。它们让人们在悲痛中得以坚持下去。

摘抄:许多评论家将逝者聊天机器人视为一种极其恶劣的否认死亡的表现形式。常见的反对意见是,那些情感脆弱的用户可能会在与聊天机器人的互动中投入过多感情,以至于他们会将聊天机器人与逝者混为一谈,或者忽略逝者已经离世这一事实。

另一种担忧认为,聊天机器人缺乏内在的生命力,逝者与聊天机器人单向的情感关系会带来过度依赖、社会孤立和剥削的风险。逝者聊天机器人可能是由具有经济动机的公司生产的,目的是操纵用户并最大限度地提高参与度,由此带来的风险显得尤为严峻。一个被高度商业化(只需支付少量费用就能解锁聊天机器人“关怀”的功能!)或游戏化(每天聊天就能升级!)的逝者聊天机器人可能会落入一个无良公司的手中而成为一种危险的工具。

这类批评常常暗含着这样的假设:逝者聊天机器人的目的在于充当逝去亲人的某种替代品。但文章认为,这种隐含的假设是错误的。逝者聊天机器人不应被当作替身或伙伴使用,也不应被设计得尽可能逼真和完整。相反,逝者聊天机器人应当被制造出来服务于一种更熟悉且更复杂的用途,一种能够帮助我们超越肉身局限的目的,不是通过技术复活,而是通过想象来实现。

文章认为,我们的人生是通过众多有意义的虚构情节构建而成的,个人记忆便是其中之一。这种记忆形式常常由一系列意象拼凑而成——比如墙上的蓝色玫瑰、一只蜜蜂、一本书、家人脸上的一个表情——我们在讲述自己生活中的场景时将其编织进一个叙述之中。这种拼凑的过程构成了这样一种虚构形式,但它并不与真实相悖。

摘抄:文章表示,如同回忆录、照片、信件、帽子以及口述历史一样,逝者聊天机器人也能满足我们记忆探索的各种目标,为我们的生活、人际关系和身份赋予背景信息,同时帮助我们在时间的维度上建立联系。它们可以帮助我们构建虚构的世界,并进入这些世界。在此过程中,我们可以探索和延续对我们而言重要的关系。因为聊天机器人并非真实的人,而是帮助我们生成虚构对话的道具,所以用户的对话对象——基于逝者塑造的角色——并非独立于对话而存在。用户通过与机器人互动来创造他们想象中的对话对象。这样一来,聊天机器人赋予用户一种特殊的创造性自主权,在这种自主权中,用户在创造虚构世界和其中的虚构角色方面发挥着积极的作用。与聊天机器人交谈就像即兴表演的艺术。聊天机器人用户既是富有创造力的艺术家,也是接受性的观众,他们引导着意义、洞察力或娱乐性,同时被引导着去理解这些意义、洞察力或娱乐性。

摘抄:文章认为,应当将聊天机器人定位为艺术记忆工具,而非逝者的替代品。聊天机器人并不一定追求真实感,它们无法也不可能完全捕捉到逝者的全貌。它们不会让用户误以为逝者仍在世,也不会让他们相信自己是在与一个真实的人交谈。相反,它们通过在想象的空间中唤起对逝者的记忆来强调现实世界的缺失。此外,不必担忧用户对聊天机器人的单向依赖,因为用户依恋的对象是逝者本人,以及代表他们的角色,而不是生成这些角色的工具。

有些人可能会担心AI会肆意篡改逝者留下的遗产。对此,文章强调,这些自由是我们授权给它的。逝者的AI机器人是富有创意的呈现形式,用户应当积极参与塑造它们的形象。对于所有关于过去的创造性呈现形式,想象力都是不可或缺的,因为想象力与记忆和历史解读密不可分。我们强调想象力并非要放弃真相,而是要表明真相可以从我们的想象中产生。我们应当以评判所有寻求真理的艺术品的标准,来评判AI的呈现形式。过度情感化的传记电影,可能与故作多情和避重就轻的AI机器人值得同样的批评。AI机器人的不同美学风格将在我们的生活中发挥不同的作用,从情感释放,到治疗性的洞察,到知识的丰富,到历史教育。就像所有美学事业一样,AI机器人的价值取决于其创作者投入其中的思考和努力——即创造性的选择。

摘抄:文章最后陈述,本文所阐述的关于聊天机器人的观点并非万能灵药。即便其设想得以采纳,且具备了用于创造性使用的必要基础设施,仍存在被滥用和利用的机会。那些死气沉沉的聊天机器人肯定会吸引逐利的科技公司。文章所设想的艺术空间可能会被乏味的、令人上瘾的、预制的、铜臭味的、游戏化的商业产品所占据,这些产品仅仅是为了让我们对精神问题感到麻木。但艺术和创意空间长期以来一直是人类生活中对抗专制力量的源泉,让我们不要将新技术拱手让给狭隘的商业利益所带来的扁平化影响。相反,让我们肯定AI的潜力,以进一步推动人类不可抑制的创造力的精神使命,推动我们对历史和记忆的责任,推动我们对洞察和联结的追求。

“世纪争吵”背后:美国战略转向将如何影响世界

摘要:特朗普与普京通话后重启俄乌和谈,泽连斯基访美却与特朗普、万斯发生激烈争吵,主要因对和平方案及美方援助存在严重分歧,导致美方暂停对乌援助。泽连斯基随后宣布将访问沙特并与美方会谈,讨论俄乌和平协议框架及停火。文章分析了美对乌俄政策转变的原因及各方诉求。

摘抄:2月28日,乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 访问美国并在白宫会见了特朗普和美国副总统万斯。这次会面的原计划是签署矿产协议。2 月 12 日,美国财政部长斯科特・贝森特 (Scott Bessent) 访问乌克兰并提出了一份矿产协议草案,协议要求乌克兰用稀土矿产的收入换取美国军事援助。由于乌克兰在 2023 年夏季反攻后在战场上处于较为被动的地位,该国总统泽连斯基也曾在早些时候提出过稀土换援助的可能性。

然而,此次会面不但没有达成协议,反而演变成了一出举世哗然的「世纪争吵」:针对美国副总统万斯提出的「用外交手段终止战争」的提法,泽连斯基始终反驳其可能性;特朗普和万斯则批评泽连斯基「不穿西装」,不懂「感恩」,并尖锐指出泽连斯基手上已经「没有牌打」。双方剑拔弩张,不欢而散。美国方面很快宣布暂停对乌克兰的援助。

就在外界认为美乌之间的关系难以协调时,泽连斯基却表示愿意「纠正错误」,并在当地时间 3 月 8 日在社交媒体上宣布,他将于 10 日前往沙特并会见王储,乌克兰代表团也将与美方举行会谈。根据美国中东问题特使威特科夫的说法,会谈将讨论俄乌和平协议框架和实现俄乌初步停火。

摘抄:显而易见,特朗普所定义的和平并非泽连斯基想要的和平。这也是双方在媒体见证下互怼并最终一拍两散的原因所在。二者最大的差别是,特朗普只想尽快兑现选前承诺,为成就最伟大总统贡献业绩,和平在此情况下更多只停留在「停火」这一浅层结构上。

摘抄:乌克兰危机的最终解决就像拆解一个「套娃」:最外层是相对最容易实现的,也是特朗普及其侧近人士念兹在兹的「停火」;中间层则是和平,乌克兰想要避免陷入朝鲜半岛只有终战协议而无合约的情境,因而坚决要求通过加入北约获得可制约俄罗斯的安全保障。而且,和平问题绕不开顿巴斯等地的主权归属问题。在这一层次上,俄乌的立场显然是截然对立的,俄罗斯坚持实际控制的五州主权不容谈判,而乌克兰则不可能完全放弃。

摘抄:最核心的层次则是欧洲安全架构⸺到底是维持冷战结束以来美国主导的北约一家独大模式,还是按照俄罗斯设想重构以欧洲安全组织为核心的俄美对等的新欧洲安全秩序⸺各方立场分歧明显。这实际上也是普京对乌克兰动武的主要目的之一。俄罗斯期望的理想状态是北约退回到 1997 年签署《北约与俄罗斯相互关系、合作与安全基础文件》之时、1999 年第一次东扩之前的状态。

摘抄:问题在于,在特朗普政府的设想里,泽连斯基的合法性和正当性不在美国的考虑范围内,理想主义和现实主义迎头相撞的结果就是无法避免的战略摩擦。甚至俄罗斯专家学者都戏谑地评论称:「如果泽连斯基想要投降,只需要访问莫斯科签订城下之盟就可以了,何必跑去华盛顿呢!」

摘抄:以性别政治为例,特朗普近期与缅因州州长珍妮特・米尔斯 (Janet Mills) 的冲突表明他对「过度」政治正确的性别认同高度反感,这与普京及整个俄罗斯社会反对同性恋等「非传统性别关系」有相似之处。美俄现任领导人都认为极端进步主义的意识形态已经走得太远,对西方文明的根基构成了巨大伤害,因而应该回归传统。

摘抄:而在国际政治层面上,特朗普和普京的认知模式也日益趋同,这不是说双方对国际秩序的理解相近,而是他们都更青睐于建立基于实力政治的国际权力结构。换而言之,特朗普正在以「美国优先」为名抛弃美国自「二战」结束以来建立在「仁慈霸权」和自由国际主义原则基础上的所谓「自由国际秩序」。在相当程度上,美国正在迅速走向此前讳莫如深的帝国主义模式,国际关系等级制成为主导逻辑,这一点恰恰和俄罗斯在后苏联空间以及在国际秩序重构方面的诉求有类似结构。

摘抄:对于欧洲而言,「二战」后制度安排的核心是美国提供安全保障,但现在特朗普政府不屑免费提供公共产品。因此,我认为特朗普调整对俄关系的一个隐性目标是重建欧洲盟友体系,将跨大西洋关系的底层逻辑从「同侪之首」变成绝对意义上的「美主欧从」。利用欧洲最担心的俄罗斯威胁则可以加速实现美国的战略目标,降低美国实力日趋下降的霸权维护成本。

摘抄:特朗普改变对俄政策还是其塑造中美关系大战略的一个重要环节。在新的国际环境下,中国崛起成为全球性大国,美国若要捍卫全球霸主地位,就必须处理好中国因素。在美国整体实力有所收缩的情况下,包括特朗普在内的美国精英越来越倾向于集中精力,进行一定程度的战略收缩,与盟友形成统一力量,来应对中国的挑战。

摘抄:十几年前,美国外交战略家布热津斯基 (Brzeziński) 曾提倡构建一个「大西方」体系,即将俄罗斯、土耳其等欧洲文明边缘国家融入整个「自由民主世界」,应对中国崛起的挑战和威胁。美国学院派国际关系理论家约翰・米尔斯海默 (John Mearsheimer) 也持类似观点,他曾多次批评奥巴马和拜登的对俄政策,认为在乌克兰问题上应该原谅俄罗斯,因为美国最重要的战略是「对付中国」。

如果说,此前「分化中俄」还停留在纸面上的话,在美国国务卿马尔科・卢比奥 (Marco Rubio) 和国防部长等人的倾力操作下,「颠倒的尼克松三角」已经成为特朗普的外交选项。尽管美国也意识到,让俄罗斯倒向美国一边不现实,但至少要使俄罗斯站在离中国更远的坐标点上,不能让俄罗斯对中国过度依赖。特朗普一边表示欢迎中国投资,一边认定绝不能让中俄团结一致。特朗普曾在采访中对此直言不讳。

摘抄:拜登政府执政后期,由于美国两党内耗导致对乌克兰的援助不及时,武器弹药供应不足引致的负面效应不断凸显。仅从炮弹消耗角度来看,俄军每天可以发射 5 万发,而乌军则一度仅有 6000 发左右。直至美国恢复正常供应,乌军才有了更多的回旋余地。试想一下,如果武器弹药供应因特朗普政府的中止或终止而无法满足战场需求,乌克兰又该如何应对?如前所述,美国的供货大概占到外部援助的 60%。这意味着对乌而言,美援是不可或缺的,在欧洲军工体系短期内难以发挥替代性作用的情况下必然会产生灾难性影响。

摘抄:拜登政府时期,美国在俄乌冲突中扮演了「看不见的手」的角色:美国和北约军队没有亲自「下场」,拜登也一直强调不会直接派兵,试图避免与俄军的直接冲突导致战争升级,甚至演化为俄美总体战和更大规模的「第三次世界大战」。但美国不仅向乌克兰提供了包括「海马斯」火箭弹系统在内的大量的先进武器装备,同时还通过情报共享等多种形式深度介入,使乌克兰在严重不对称的实力对比下稳定了战场态势甚至一度具备了反攻能力。

美国的情报共享主要有三种形式:一是提供实时目标情报,美国通过卫星、「星链」地面站、无人机和电子监听系统提供俄军部队位置、指挥所、弹药库等数据,帮助乌克兰定位俄军以实施精确打击;二是战场通信拦截,美国通过「猎户座」系统等截获俄军无线电通讯,向乌军提供俄方兵力调动和战术意图;三是防空预警供给,美国与乌方共享俄军导弹发射信号,显著缩短乌克兰防空反应时间。毫不扩张地说,情报的充分供给是乌军能够坚持至今和俄罗斯拼消耗的核心因素,也是乌军在 2023 年反攻受挫后最终在库尔斯克实现突破的关键所在。

有了美西方的情报共享,乌军就不是「睁眼瞎」,甚至在更依赖信息化技术的新战争模式中,相较于俄军还具备了一定的比较优势。但乌军也在过去三年多时间里形成了对美西方情报共享的路径依赖,考虑到美军的情报采集能力及其可信度,特朗普政府暂停供给情报势必直接给乌军的战斗力和士气带来严重的负面影响。而美国民间的卫星公司不再给乌克兰提供卫星图像,让乌方局面雪上加霜。仍在分享情报的英国难以替代美国的作用。短短几天里,「情报赤字」已导致包括库尔斯克在内的战场态势出现了不利变化。有消息称,乌军在库尔斯克的后勤保障基地已被摧毁,面临被围歼的风险。乌克兰脆败一旦成为现实,俄罗斯势必将挟战场有利态势进一步提高要价,或让特朗普政府陷入无牌可打的困局。这可能促使美国又恢复了情报共享⸺情报共享与否,只是美国国家利益这枚硬币的两面。

摘抄:历史上,欧洲夹在美俄两个军事超级大国之间,一直缺乏安全感,也比较纠结:俄美走近时,欧洲担心自身利益被交易;俄美交恶时,欧洲又惧怕成为主战场。俄乌冲突爆发后,欧盟成员国之所以坚定支持乌克兰,不仅因为欧盟自身是规范性权力,对俄罗斯的行为无法接受,更是出于对俄罗斯继续扩张的担忧。

摘抄:在「重新武装」问题上,法德两国立场就存在显著分歧:法国主张建立独立于北约的「欧洲军」,强调「战略自主」,而德国坚持「北约框架优先」,认为欧洲防务应服务于集体安全,而非取代美国,更倾向于能力建设;在核武器问题上,法国拒绝将核武器控制权移交欧盟,而德国支持建立欧盟联合情报中心,但明确反对组建「核共享」机制。在经济利益方面,法国担忧德国军工企业(如莱茵金属)借欧盟采购计划扩大市场份额,挤压法国本土企业,而德国则主张开放市场竞争,认为统一采购有助于降低装备成本。

摘抄:因此,「重新武装欧洲」面临五大核心挑战:战略目标分歧、决策机制低效、财政分摊矛盾、军工产业链整合瓶颈,以及外部因素的制约。每个问题都难以解决,如果无法克服「多速欧洲」带来的离心力,这一计划恐怕难以真正落地。

摘抄:其实只要发挥欧洲各国的比较优势,短期内组建起一支「欧洲军」并非不能操作:欧盟整体经济实力强大,法、德作为核心成员国年度防务预算合计超千亿欧元,目前在乌克兰危机叠加「特朗普冲击」的背景下,提升国防开支的意愿明显上升;欧洲各国的优势领域具有较高互补性,可以「强强联合」,法国的核威慑、空天防御,德国在陆军机械化、网络战能力,意大利在地中海的安全主导力,波兰的地面快速反应部队以及北欧四国的联合情报供给一旦形成合力,有可能改变亚欧大陆的地缘政治格局。

但长远来看,欧洲军的成败则取决于能否超越历史分歧、平衡成员国利益,以及找到和北约共生的模式。欧盟的问题有两点。一是政治碎片化,各方诉求难以短期内调和,欧盟内部缺乏强制性的军事行动授权机制,需成员国一致同意,难以恰当应对变数日益增多的安全新态势。

二是经济与资源约束难以快速改变。2023 年欧盟防务开支仅占 GDP 的 1.5%,低于北约 2% 的门槛,而在财政分摊不均的现有格局下,各国要出于建设「欧洲军」的共同诉求,迅速达成新的防务预算共识,难度不小;三是军事能力本身的短板至少需要较长时期加以克服甚至难以克服,比如欧洲各国的战略投射能力明显不足,航母、远程打击力量等高端装备较为缺乏,而且军工产业链割裂也会直接影响欧洲军可能的成军能力及战斗力。

摘抄:这件事折射出国际秩序的回归⸺这个世界并不沿着「线性进步」的轨迹前行,也不是从低到高迈向更美好的状态。相反,我们见证了世界回到了最残酷的、数千年来人类历史上最常见的,以现实主义为核心驱动力的地缘政治状态。世界正处于「天下大乱」的阶段,必须认清这一现实,并学会与「丛林法则」巧妙地打交道。其实,当前的形势发展,尤其是在美国根本没有「以大事小」的气度和意愿的情况下,更考验乌克兰「以小事大」的智慧和能力。

摘抄:泽连斯基打出关键矿产牌,是一个费尽心机的高招。他巧妙地将乌俄之间的主权争议嵌入表面上是资源合作的方案之中。特朗普政府即使清楚地知道,签约与实际开发之间仍有很长的路要走,仍然坚持按照美国的条件尽快签署,可能有如下几个原因:第一,特朗普坚信俄罗斯需要和平,并愿意停火;第二,美国如果真要开发当地的稀土资源,即便触及(乌东地区俄占领土的)主权争议的情况下,俄罗斯也不敢对美国动手。

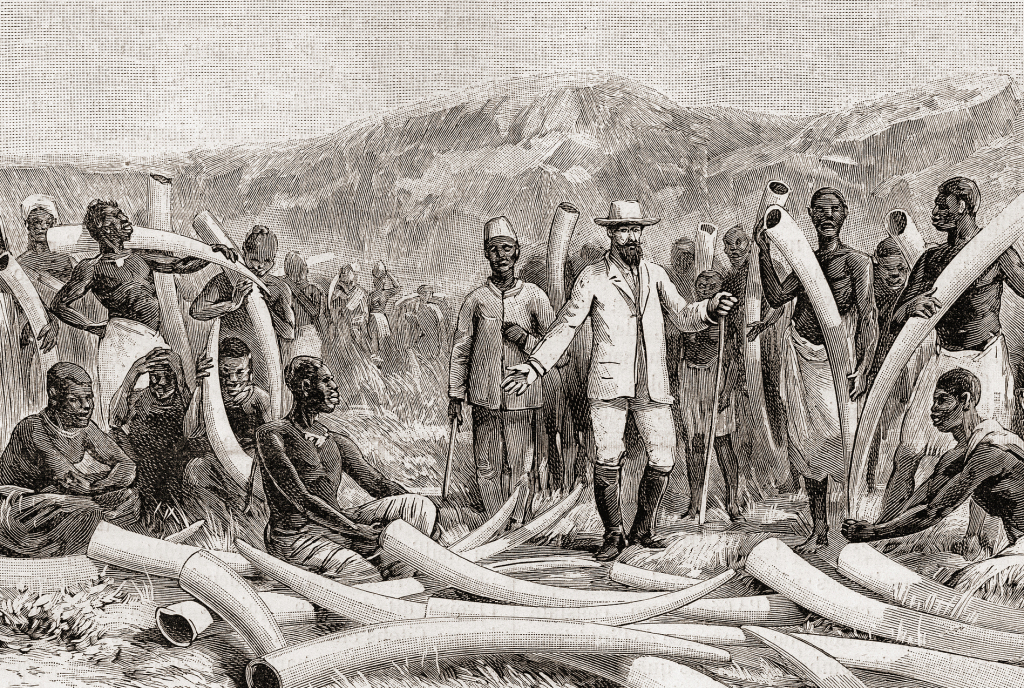

Andrea Chung’s Afrofuturism of Cyanotypes and Sugar

摘要:安德烈娅·钟的展览“为时已晚和为时过早之间”探讨了加勒比海地区的历史与奴役,运用溶解的糖、氰版画和改造的图像等媒介,展现了被压迫者的经历和非洲未来主义的愿景。作品批判了殖民主义的遗产以及对黑人劳动力的剥削,并通过对母性、失去和抵抗的描绘,构建了一个融合了悲伤与希望的乌托邦式未来。

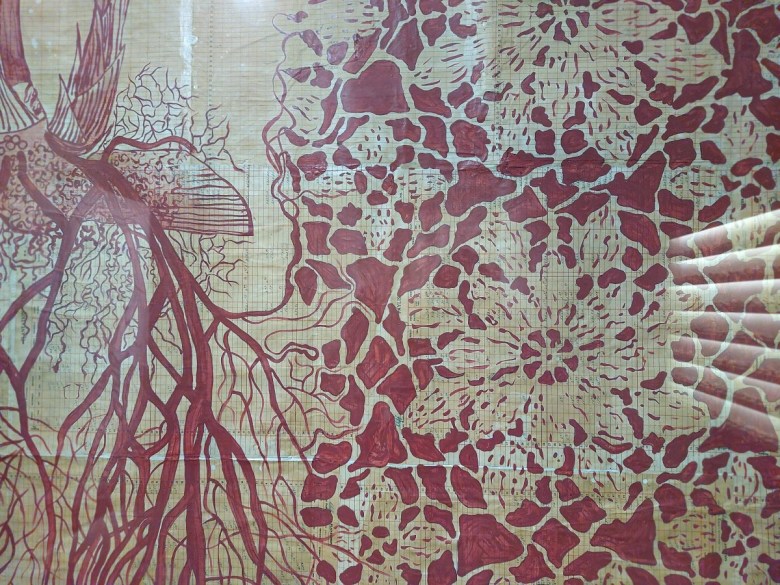

摘抄:NORTH MIAMI — Andrea Chung’s Between Too Late and Too Early begins and ends underwater, so it’s only fitting that much of the work is actively dissolving. Surrounded by cyanotypes of the invasive lionfish’s bulging eyes, the cast-sugar boats of “Bato Disik” were reduced to amber gunk in a matter of hours after being immersed in salt water in North Miami’s hot climate, and have been replaced by plastic replicas for daily practicality. The book forms of “Proverbs 12:22” have taken longer to fall apart, but they too slowly melt into a soup of beads and shells that recalls the African oral religious practices adapted and hidden in traditions of Christianity.

摘抄:Bridging the artist’s older pieces with newer works, the exhibition at the Museum of Contemporary Art North Miami follows Chung’s interest in destructive transformation as a path to a more accurate history. In “An Unrequited Love” (2019), videos show powdered white wigs being braided and twisted on a loop until they have lost their traditional forms. Chung pulverized a copy of early cyanotype artist Anna Atkins’s work to a light-blue pulp and re-cast the paper into delicate reliefs of West African fertility figures, similar to those that may have been carried by women enslaved on one of Atkins’s husband’s plantations. The delicate kozo paper draped on top mimics both the venomous spines of the lionfish and Atkins’s prints of Jamaican ferns and seaweed, invoking the dual exploitations of Black people and Caribbean land that enabled Atkins to create her work in the name of science.

Chung continues this practice of recreating and revising the island’s exploitative media, drawing direct lines between slavery and the low wages and labor practices that uphold cheap Caribbean tourism today. In Thongs: Experience the Luxury Included (2010), she cut out the figures of Black workers from a series of vintage Sandals ads and tourism photographs, embossing them away on sheets of white paper. “Come back to Jamaica,” a voice sings from a stop-motion video filled with the silhouettes of missing workers, finally given a symbolic day off by the artist.

摘抄:Motherhood is a recurring theme in the artist’s work, and the emotional center of the exhibition is “The Wailing Room,” commissioned by the museum. The installation’s mix of laughter and despair echoes through the doorway, calling us into a small dark room. Dozens of cast-sugar bottles hang from the ceiling, filled with poetic messages written by the artist from enslaved mothers to the children they gave to the waves while enduring the Middle Passage. They melt and distend, periodically shattering on the concrete gallery floor.

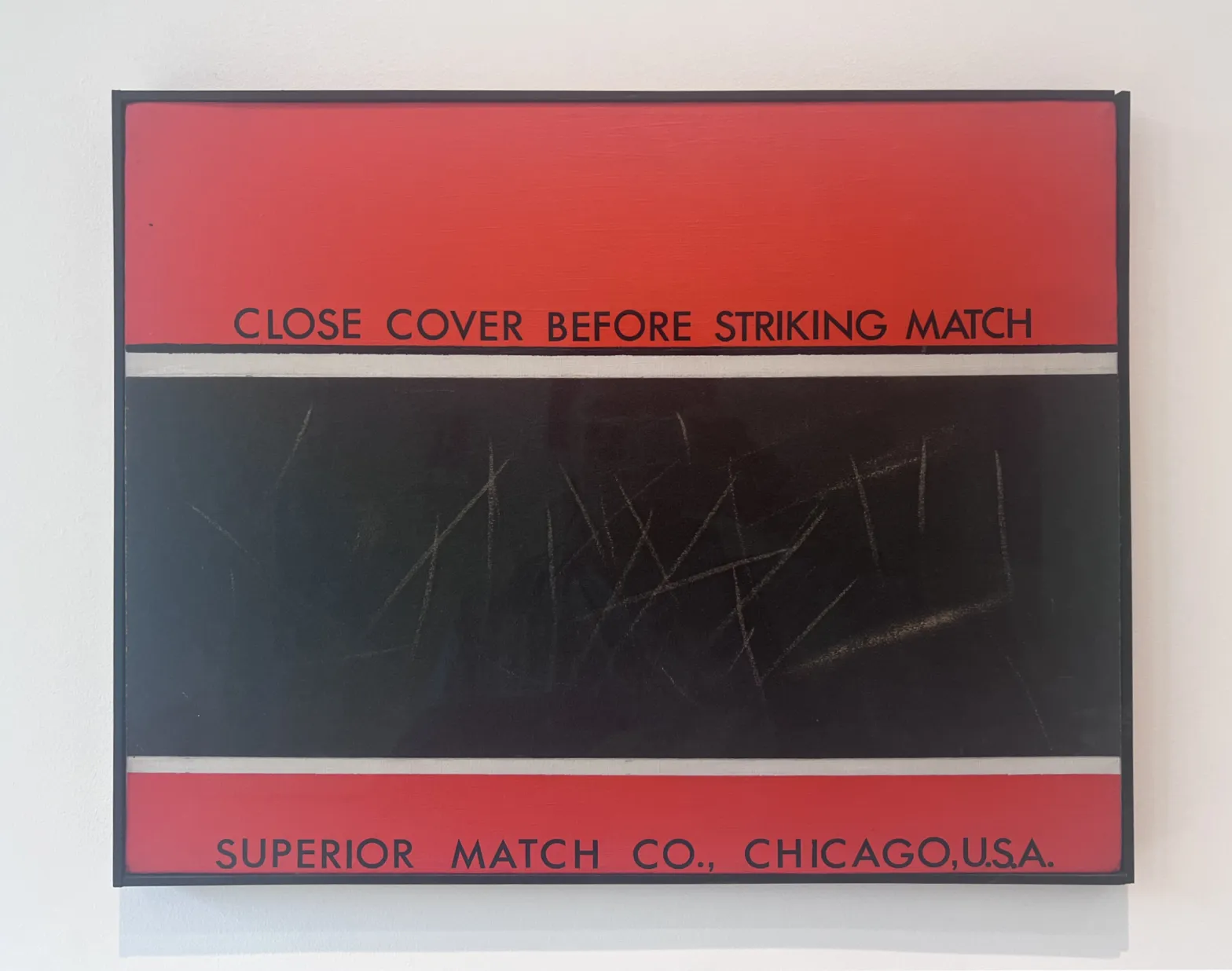

How Do You Paint Language?

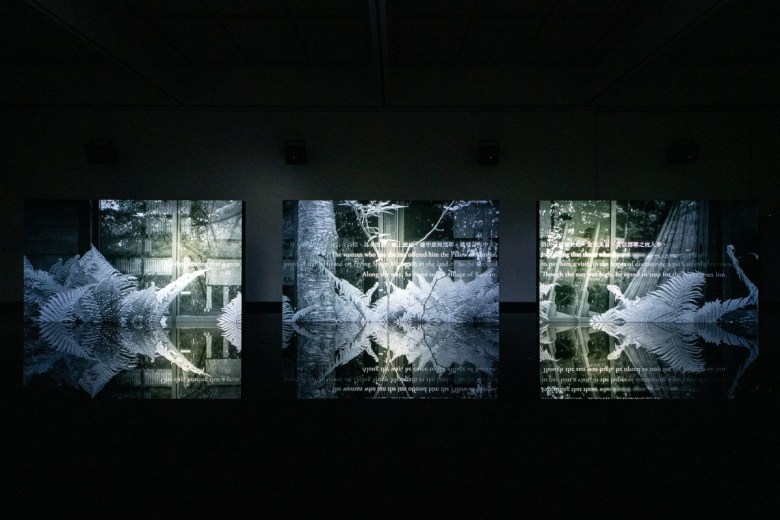

摘要:纽约山丘艺术基金会“墙上的文字:视觉艺术中的语言与沉默”展览探讨语言与沉默在视觉艺术中的关系。展览包含文字艺术作品、将语言碎片融入作品的当代艺术,以及体现沉默的艺术,例如Agnes Martin和Jennie C. Jones的作品。部分作品的关联性晦涩难懂,但展览整体引人入胜,引发对语言、沉默及两者与艺术之间关系的思考。

摘抄:Reviewing The Writing’s on the Wall: Language and Silence in Visual Arts feels like offering water to the ocean. Curated by Hilton Als, the exhibition mirrors the Pulitzer Prize-winning author’s stripped yet thorny prose — see, for instance, statements like the deceptively simple “You know what being is. It happens to you all the time,” in his 2,000-plus-word essay accompanying the show. The exhibition is relatively straightforward — though no less rich and evocative for it — asking and suggesting answers to the question: What is the relationship of language and silence to visual art? Occasionally, however, it drowns in a dense, vexed network of obscure associations that made me yearn for solid land.

摘抄:Equally integral to the exhibition, as suggested by its subtitle, is silence. Works related to the theme range from the cutesy, such as Vija Celmin’s “Pink Pearl Eraser” (1966–67), a large-scale reproduction of the eraser (though she’s capable of inducing a deep form of quiet), to those that hush the mind, as in two works by the queen of silence, Agnes Martin. “Untitled #20” (1988) evokes a lined page or a music staff absent its notes, but possesses a formal completeness that forestalls the dread of trying to fill it. “Untitled 20” and an architectural relief panel by Jennie C. Jones, “Fluid Red Tone (in the break)” (2022), most successfully achieve one of the exhibition’s stated aims — “show[ing] what silence looks like.”

文化中国行·文脉长江|京口何处“米家山”

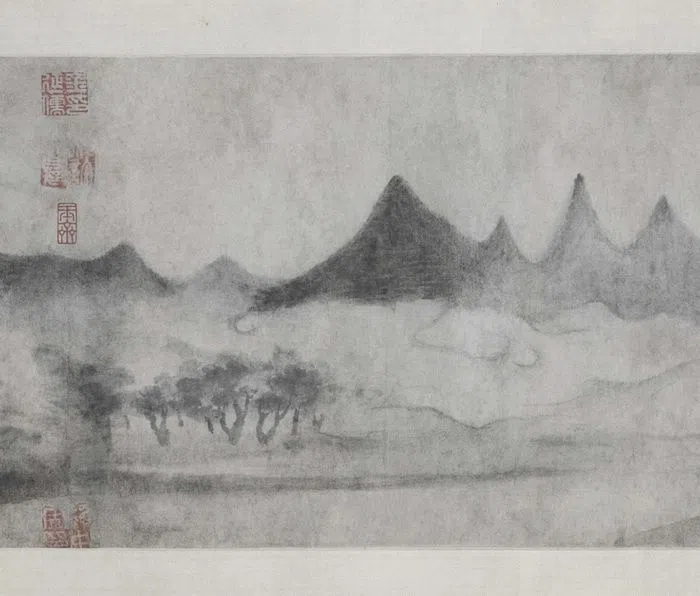

摘要:文章追溯宋代书画家米芾在镇江的遗迹。米芾父子创作的“米家山水”源于镇江山水,特别是北固山一带的烟雨景象。作者追忆二十年前观赏米友仁《潇湘奇观图卷》的感受,并探访了米芾墓及他曾居住过的海岳庵(位于今青云门附近),感叹如今的镇江山水已非昔日景象,但米芾潇洒自在的精神仍融入京口山水之中。

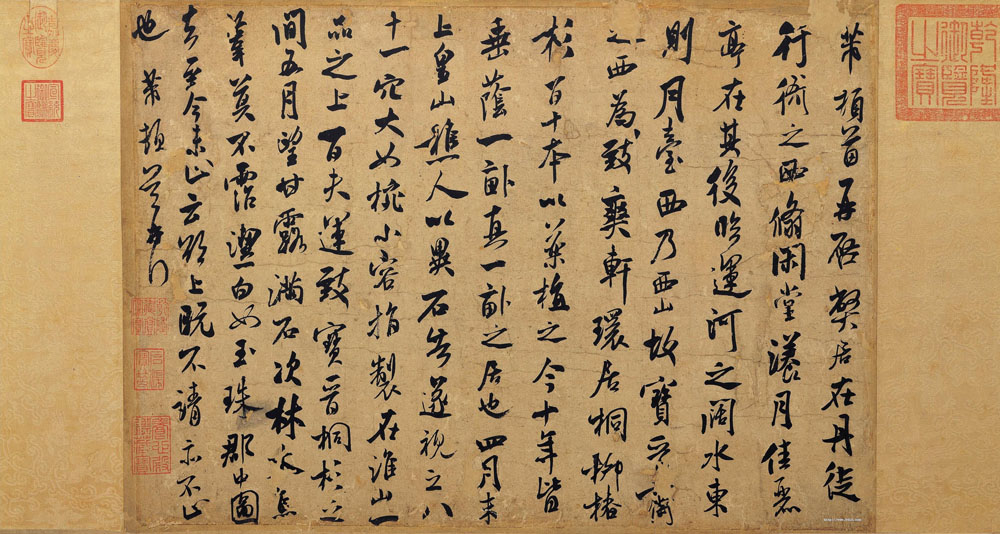

摘抄:“米家山水”真正的蓝本,其实是长江之畔的镇江(亦称京口或润州)山水,而尤以北固山与南郊为多,尤其烟雨之际,一片南朝余韵,山水树木,时隐时显,忽明忽晦,烟云变幻。犹记二十年前在上海博物馆与故宫博物院合办的“书画经典”特展直面米友仁的《潇湘奇观图卷》时,因为读到米友仁回忆乃父老米居于北固山一带的题跋,“先公居镇江四十年,作庵于城之东高冈上,以海岳命名”,忽生年少时结屋江畔的梦想。

摘抄:读米友仁的《潇湘奇观图卷》,观其画,一如多年前畅游于微雨下的沅江,又如徽州或京口山水的烟雨迷蒙,米芾在《画史》曾说:“山水古今相师,少有出尘格者,因信笔为之,多烟云掩映,树石不取细,意似便已”——“信笔为之”这话真好,小米完全继承了乃父的风格,包括书法几乎也是一脉相承,书也逸笔,画也逸笔,不求形似,《潇湘奇观图卷》画面上水边山川一片平远,云烟掩映,或渲染,或留白,下则林木成簇,人家房舍隐隐可见,山头以水墨层层点染,浓淡有致。米友仁题云:“先公居镇江四十年,作庵于城之东高冈上,以海岳命名,一时国士皆赋诗,不能尽记……此卷乃庵上所见,大抵山水奇观,变态万层,多在晨晴晦雨间,世人鲜复知此。余生平熟潇湘奇观,每于登临佳处,辄复写其真趣成长卷以悦目,不俟驱使为之,此岂悦他人物者乎。”

摘抄:甲辰岁末,与容翁徐俊、赵珩、扬之水、刘涛、陆灏等相约同访镇江,发起人容翁用心,安排入住的是南山碧榆园酒店——“碧榆”二字出自米芾《行书虹县诗卷》(原作收藏于日本东京国立博物馆),为米芾最晚年的大字代表作,十多年前曾一睹其真迹,尤其是起首“快霁一天清淑气,健帆千里碧榆风。满舡书画同明月,十日陏花窈窕中。 ”若清秋舟行水际,一气呵成,用笔明净,体势骏迈,风神潇洒,用墨则干湿浓淡,得自然天成之趣。

摘抄:米芾号襄阳漫士,又号海岳外史,其实记录着他所长居的两个地方,襄阳,与镇江。

他年少时随父母由襄阳迁居镇江,其后除游历与做官外,长期居住于京口山水间,其书斋名,无论是致爽轩、宝晋斋、净名斋抑或海岳庵,皆在镇江。

在他著名的至友人信札《甘露帖》(又名《弊居帖》,台北故宫博物院藏)中,则详细描述了他住所的位置,大概不无炫耀意:“弊居在丹徒行衙之西,翛闲堂、漾月、佳丽亭在其后,临运河之阔水。东则月台,西乃西山,故宝晋斋之西为致爽轩。”札中详记斋前植桐、柳、椿、杉,十年成荫,米芾称之为“一亩之居”,园中奇石林立,尤以“八十一穴”灵璧石为最,米芾为此石题铭“大如碗,小容指”,置于桐杉之间,日夜摩挲。

摘抄:米芾喜爱北固山,他的另一居所净名斋即地处北固山南麓,隐于苍松翠柏间。米芾在《净名斋记》中自述:“带江万里,十郡百邑,缭山为城,临水流为隍者,惟吾丹徒。”斋居“井之中,半天之上”,东眺京岘云霞,西揽栖霞晚钟,南望滁泗远岫,北接洪流白沙。米芾晚年参禅,哲宗元祐四年(1089),友人蒋颖叔访米芾于此,赠诗“六朝人物东流尽,千古江山北固多。为借文殊方丈地,中间容取病维摩”,米芾喜爱此诗,遂根据甘露寺方丈的建议,以“净名”命斋,取《维摩诘经》中“净名居士”之意。

摘抄:对于米友仁《潇湘奇观图卷》所记的海岳庵,过去一直以为是在北固山侧的江畔,然而据镇江文史研究者告知,海岳庵其实是在北固山南今烈士陵园附近的青云门。元符末年,甘露寺遭火,此即米芾《甘露寺悼古》诗中所记:“神护卫公塔,天留米老庵。”米芾后迁居于此,筑斋“海岳”,取“天开海岳”之壮语。叶梦得《石林燕语》载,米芾在此终日对石称兄,悬纸玉兰树下作书,落花入墨亦不拂,自言“意足我自足,放笔一戏空”。庵中藏晋唐名帖及其砚石书作,更在此真正创写“米家山水”,烟云墨戏间,以水墨横点皴染耳目所见的江南烟雨。

百万播放只需3个关键词,揭秘AI神曲流水线

摘要:AI神曲《七天爱人》爆火,百万播放量源于其AI创作的噱头而非歌曲本身质量。创作者利用AI工具仅用两小时完成创作,迅速获得高播放量和版权收入。但这首歌的成功更多依赖于抖音等平台的传播,AI创作的“新鲜感”吸引了大量关注,而非歌曲的艺术价值。AI辅助音乐创作已成趋势,但AI目前还无法独立创作爆款歌曲,音乐人应积极拥抱AI技术提升创作效率,而非惧怕其取代传统创作模式。

摘抄:不过,与美术或设计等相关行业不同的是,音乐是一个金字塔效应极为突出的行业,“二八定律”十分明显。2019年的行业调研显示,音乐行业20%的头部艺人占据 80%以上的资源与收入。

摘抄:头部吃肉,中部喝汤,尾部挣扎,是音乐行业不可避免的现状。这不是一个公平的行业,但也正因为头部艺人的大放异彩,才引得无数追求音乐梦想的人进入其中。其中许多人,一开始的目标并非是成为一个定制歌曲的创作者。

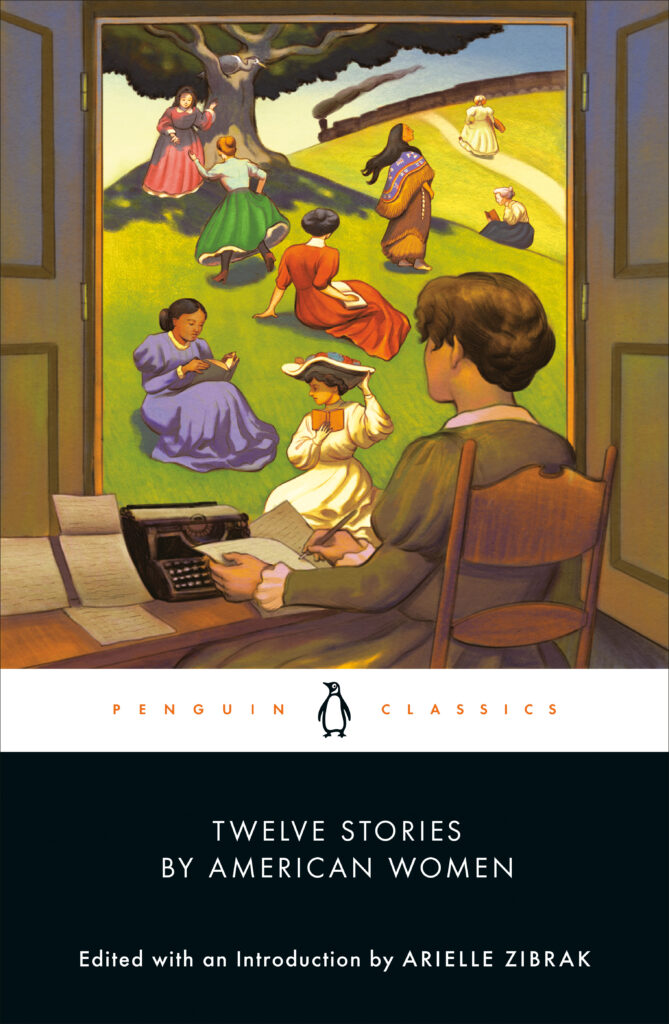

An Integral Part of the Story: A Short History of Short Fiction by American Women

摘要:美国女性从1830年到1926年大量创作短篇小说,这与当时短篇小说体裁的兴起及女性创作的社会经济条件有关。短篇小说易于发表,且能避开审查,适合在零碎时间写作的女性作者。许多女性作家,如凯特·肖邦、范妮·弗恩等,以写作谋生,并通过作品批判社会对女性的压迫。尽管她们有时会掩饰其职业写作身份,但她们的创作对美国文学发展做出了重要贡献,反映了不同种族、阶层女性的独特视角和经历。研究这段历史有助于更全面地理解美国文学及女性在其中的地位。

摘抄:Most literary historians date the emergence of the short story to the tales that appeared in Washington Irving’s The Sketch Book, which was published in installments between 1819 and 1820 and included the story “The Legend of Sleepy Hollow.” Edgar Allan Poe, one of the genre’s earliest theorists, surmised that the strength of short stories was to be found in what he called their “totality”—a singular purpose and plot that carry the reader propulsively forward until the ending’s final blow. For this reason, short stories also offered an ideal format for using fiction to make an urgent sociopolitical point.

摘抄:Short fiction was more likely to reach readers while escaping the notice of censorious reviewers and commentators. In the preface to a collection of ghost stories written between 1902 and 1937, Edith Wharton reflected that “most purveyors of fiction will agree with me that the readers who pour out on the author of the published book such floods of interrogatory ink pay little heed to the isolated tale in a magazine.” The downside of this equation was that, for the first half of the nineteenth century, short stories were not highly profitable endeavors for writers.

摘抄:As the periodical market expanded in the second half of the century, however, writers could more easily sell one‑off tales to editors, tiding themselves over financially while they labored at more lucrative long‑form projects. This was especially appealing to female writers, who often had both less time and less money than their male counterparts, as short stories could be produced and read within the disconnected intervals of free time that made up most women’s lives. In 1899, the writer Kate Chopin, who was a single mother to six children, told the St. Louis Post-Dispatch:

摘抄:In some ways, the idea of an “emergence” of female authorship in the United States makes no sense. It was never the case that women were barred from authorship or relegated to the sidelines of the creation of an American literature. It is simply that their contributions have been so insistently overlooked, discredited, or left out of sweeping literary historical narratives when, in fact, women have been at the forefront of print culture in the United States since its beginnings. The 1650 collection of poetry The Tenth Muse, Lately Sprung Up in America by Anne Bradstreet was one of the earliest publications distributed in colonial America. Years later, Bradstreet publicly claimed to have had the work published against her will in a poem, “The Author to her Book,” which includes the self-deprecating lines, “Thou ill‑form’d offspring of my feeble brain, / Who after birth didst by my side remain, / Till snatched from thence by friends, less wise then true / Who thee abroad, expos’d to publick view.”

摘抄:Writers who found themselves at the intersection of more than one cultural and literary tradition had a careful line to walk when writing as representatives of a nondominant group for predominantly white audiences. María Cristina Mena was the daughter of a Spanish mother and a Mexican father whose business profited under the corrupt rule of Mexican President Porfirio Díaz. For her education, Mena was sent to a convent school for the daughters of the Mexican elite and then to an English boarding school. Her first published stories were written and appeared while she was living in New York City, where she was sent amidst rising political tensions in Mexico. She was considered a local color writer, and scholars today have debated how to position the complex attitudes towards race that appear in her fiction.

摘抄:Such fiction is the work of women who turned to literature themselves to try to better understand their own world and their role within it, and by turning to them now, we assert the value of learning the past as a part of our own story. It is in this way that these writers can still guide us—by showing us where we came from.

宋金铜镜嘉定展出:纹饰里的历史与文化

摘要:上海嘉定博物馆举办宋金铜镜展,展出70余件铜镜,展现宋金时期铜镜制作工艺及纹饰风格,体现北方少数民族与中原文化融合。

摘抄:澎湃新闻获悉,由上海嘉定博物馆和黑龙江省博物馆共同主办的“铜为鉴 以照行——黑龙江省博物馆藏宋金铜镜展”3月18日在嘉定博物馆开幕。双鱼纹铜镜、龙纹镜、瑞兽花鸟纹铜镜……展览精选了70余面宋金时期铜镜,通过比对宋金铜镜,不仅让观众深入了解北方少数民族与中原内地在长期交流中的民族大融合现象,也展现了古代铜镜制作的高超技艺。

摘抄:铜镜的纹饰具有鲜明的时代特征,从殷商的叶脉纹、平行线纹到隋唐的瑞兽纹、花鸟纹;再到宋代的花草、鸟兽、山水等装饰题材,都展现了不同历史时期的文化风貌。

而金代铜镜则在模仿汉、唐、宋各代的基础上,创新出了独具特色的图案纹饰,如双鱼镜、人物故事镜、瑞兽花鸟纹镜等,展现了女真族的民族特色,以及高水平的制作工艺。

杨斌评《忧郁的秩序》|回忆我的导师亚当·麦基翁

摘要:本文是杨斌纪念其导师亚当·麦基翁的悼文,追忆了麦基翁的学术生涯和个人交往。麦基翁的博士论文研究华人移民,后发展为全球史视角,其代表作《忧郁的秩序:亚洲移民与边境管控的全球化》以全球史视角探讨了民族国家构建与边境管控的关系,并以美国排华法案为例,分析了其对全球移民管控模式的影响。文章最后表达了作者对麦基翁的怀念之情。

摘抄:先有国家,再有边境;先有边境,再有移民;边境的管控,也就是对移民的认证(其中关键为拒绝“非法”移民,允许“合法”移民,即所谓“自由”移民的规范化),天然就是民族国家的本质体现。这是多数人接受的显而易见的常识。然而,这个常识并不正确。实际上,边境与民族国家——后者是现代世界的基石——互为建构(mutual-constitutive)。由边境管控出发,于是有了护照这个国际标准化的公民身份证件,后者是基于个人-民族国家这个纽带而建立起来的全球秩序之表现与象征。这个秩序——包括个人身份的认证(护照与签证)、海关等——在全球范围的兴起与推广,这一全球史的话题便是本书的议题。全书以十九世纪下半期美国对华人移民的边境控制为切入点,全景式地论述了边境的全球化、护照的全球化,或者说,海关的全球化。

摘抄:《忧郁的秩序》是一部卓越的全球史著作。书出版后,亚当曾经到新加坡国立大学的亚洲研究所访学,我当时任教的历史系也请他就此书做了一个讲座。我在提问时就说:这本书肯定要得世界史领域的图书奖(后来如我预言,此书获得了2009年美国世界史学会的年度图书奖[the World History Association’s Bentley Book Prize]);不过,我的问题是,本书回顾了以现代民族国家为基石的国际体系对移民的控制,或者反过来说,移民特别是亚洲移民对这个体系的建立所扮演的角色和发挥的作用,那么,动植物、疾病和信息是否有同样或类似的进程与作用?亚当认为这是一个可以探索的话题。

Race Made Radioactive: How Yuko Tsushima Fused Multiracial Identity and Military Occupation

摘要:津岛佑子的小说《野猫穹顶》以美军在比基尼环礁进行核试验,以及由此造成的污染和遗弃为隐喻,探讨了战后日本混血儿身份与美国军事占领的关系。小说中混血角色如同核辐射般隐形的存在,象征着日本社会对美国占领历史的遗忘与否认,以及对核能危害的漠视。作者借此揭露了日本精英阶层与美国帝国主义勾结的历史,以及由此造成的集体创伤和社会不公。

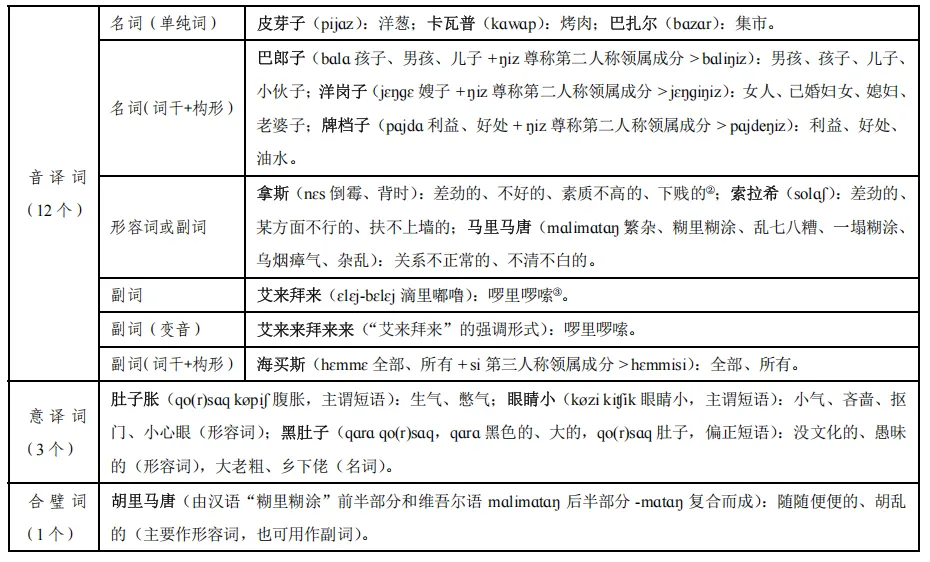

“馕言文”,一种很新的新疆爆火方式

摘要:新疆方言“馕言文”近期网络爆红,其独特的倒装句式和大量维吾尔语借词(如“阿达西”,“巴郎子”)使其极具特色,并与山东话倒装句式有相似之处,也大量使用“把”字句。这种方言并非所有新疆人都使用,主要流行于新疆汉族居民中,其形成与新疆独特的地理位置、文化交融和历史发展密切相关,是多种语言文化交汇融合的产物,也保留许多古汉语成分。 “馕言文”的流行也反映了人们对新疆文化和美食(如大盘鸡、烤肉、馕)的关注和喜爱。

摘抄:“馕言文”此次爆火的起源有五花八门的说法,比较出圈的是一个驾车的人将刚买的床垫子放在了车顶上,且只用自己的胳膊固定住,被下面的新疆网友调侃:“唉捧油

你后面交警雄鹰豹子一样的速度有呢”

摘抄:其实只是一种倒装——没错,和山东迷人的倒装句一样,比如“你吃饭了没?”在山东就是“吃饭了没,你?”在新疆就是“你饭吃了没?”

摘抄:看出区别来了吗?正常的普通话语序是“主谓宾”,也就是“谁+做+什么”,而山东话是“谓宾主”,新疆话则是“主宾谓”:你后面(主)交警(宾)雄鹰豹子一样的速度有(谓)呢~

摘抄:地理君曾在《陕西话,把人都笑yōng咧!》写过,西安话的一大精髓就是要将所有「动宾短语」一律转换为「西安把字句」:把门一开、把床一上、把馍一夹、把汤一喝、把试一考、把书一看……

而新疆话的“把”字句则多了迷幻效果,比如“我把你一点空气不给”(我要掐你)、“那个水把我掐住了”(我被水呛到了)……

在这个展览里,看上下两千年的身体观

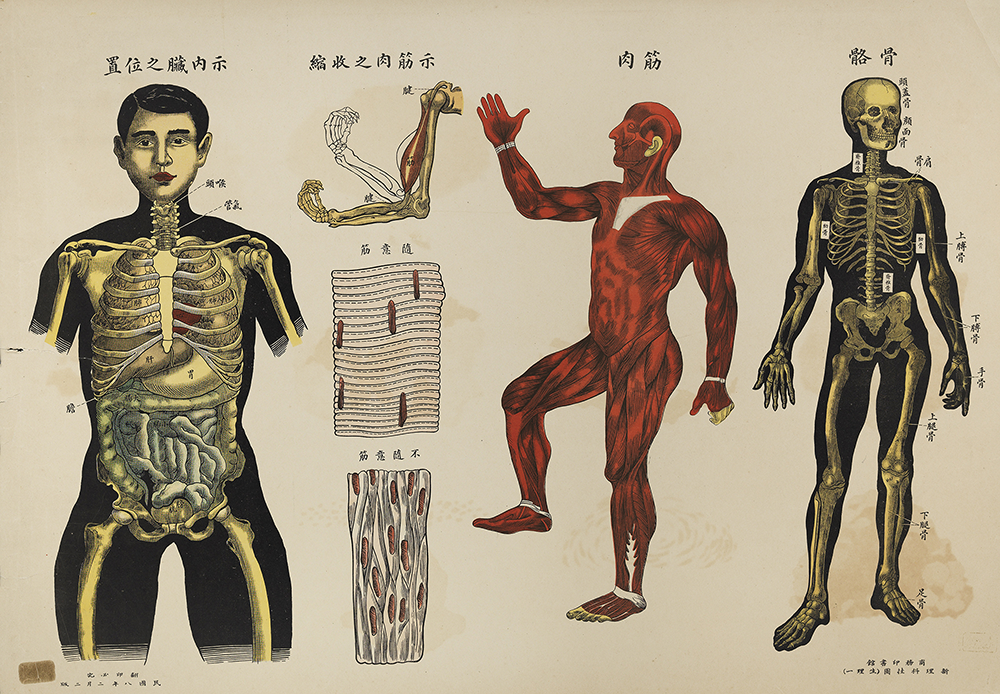

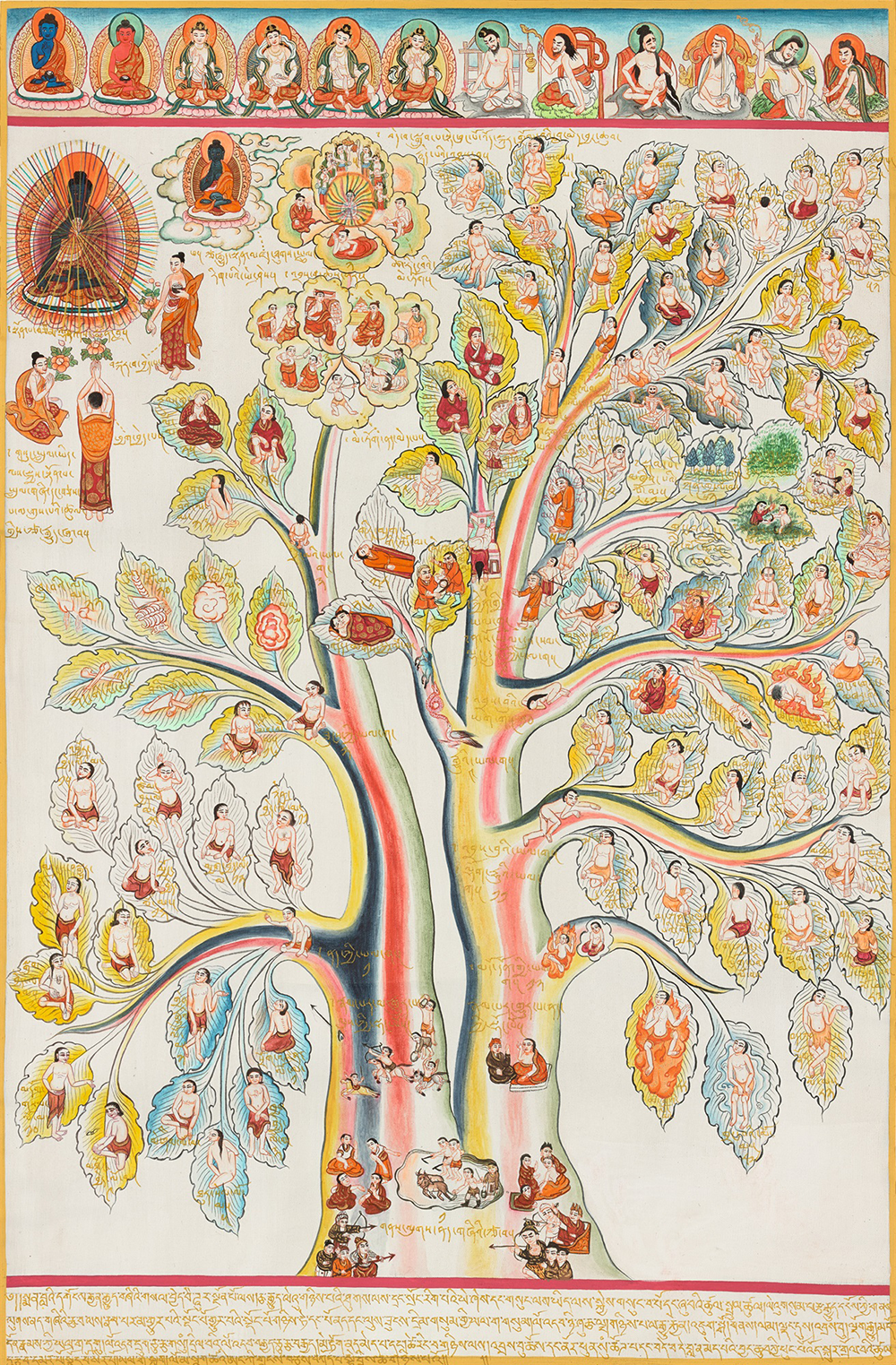

摘要:台北故宫博物院“身体展演”展览,通过古籍、器物、绘画等文物图像,展现中国上下两千年不同文化视角下的身体观。展览分为“身体透视”、“身体操练”、“身体变异”、“身体规诫”四个单元,分别从医学、宗教、法律等方面探讨身体的象征意义、修炼方式、变异现象及社会规范,引导观众重新审视自身与身体的关系。

摘抄:3月13日起,台北故宫博物院推出新展“身体展演:从历史图像看身体之谜”,精选院藏古籍、器物、绘画等不同类型文物,藉由这些文物上面的图像,让文物自身通过医疗、宗教、文化、法律等不同层面,重新展示与演绎身体。展览一共分为“身体透视”“身体操练”“身体变异”以及“身体规诫”四个单元,探索医学、法医、佛道两教等不同文化脉络的身体观,并展现武术、房中、秘戏、舞蹈、体育、导引等身体操练手段。同时,展览也关注人面兽身、兽面人身与残疾的身体,以及政治、礼教、刑罚对身体的束缚,呈现过去对身体的各种描绘与表述方式。

摘抄:每个人的身体都有其独特性,但是当彼此间的差异过于明显时,往往被视为“变异”。造成“变异”的原因,可能源自疾病,也可能是受到不同地区社会文化的影响而被建构出来。第三单元“身体变异”展出的文本图像,从人面兽身、兽面人身以及生病残疾的身体等面向切入,剖析身体在想象与现实中发生的奇异转化,并揭示疾病如何改变身体形态,呈现古人对身体异化的理解与表述。当中部份图像与文字描述既怪诞却又发人省思,带领观众进一步思考“正常”与“异常”身体的定义和边界,从而探索身体变异的深层意义与文化启示。

摘抄:所谓“身体规诫”,指的是通过各种方法和仪式,对身体进行规范、驯化以及惩戒。人生存于社会之中,身体受到社会影响和支配,必须遵守、臣服常规。社会规范、价值观以及象征仪式往往引导并管制身体行动,法律则通过酷刑、监禁等方式对身体进行惩罚,使人屈服顺从并训练自我控制。第四单元通过古籍和图绘,展示政治权力在身体上的运作,礼教对身体的约束,以及法律对身体的管束和惩戒。进而揭示身体如何成为规范与权力的载体,重新思考身体的自由与自主性。

摘抄:此次展演邀请观众探索古人观看身体的形式,及其对身体的认识和想象,进而促使我们重新检视自己究竟是如何思考、看待自身身体,以及各种身体的感知作用。藉此理解身体所表达的意义,解开自身的身体之谜,从而找到人在变化不断之世界的存在意义。

在这个展览里,看上下两千年的身体观

摘要:香港大学美术博物馆展出“八八相乘”展览,以“八”为主题,展现中国传统艺术中系列叙事的多样性。展品包括以“八”为单元的传统工艺品,如八仙图、羊城八景图等,以及当代艺术家的作品,探讨“八”的象征意义及其在艺术创作中的运用,展现传统与当代艺术的对话。

摘抄:3月21日起,香港大学美术博物馆推出展览“八八相乘——神话与艺术的叙述、系列、系统”。

在神话学和这次展览中,数字“八”扮演着关键角色。数字“8”的对称造型象征着无尽的循环、能量的恒常流动、平衡、和谐与无限。在粤语文化中,“8”的谐音是“发”,代表财富;而在基督教的数字象征体系中,它则意味着新的开始与复活。此外,“8”亦见于斐波那契数列中,因此在自然界中也随处可见它的踪影。“8”字在亚洲艺术文化中尤其常见,例如︰《易经》的八卦、道教的八仙及佛教的八宝。这些相互关联的元素通常通过连串的叙事形式描述,并以成双的图案、故事人物或场景、风景、植物、花卉、动物、装饰品和符号等,以八个为一组呈现。

摘抄:《山水挂画八幅:羊城八景之一》包括三个画面:八仙之一的吕洞宾和一个拿着古琴的男孩、蝴蝶和鸳鸯,以及在蒙蒙细雨中的大同寺 。

You May Be Horrified When You Learn What Chewing Gum Is Actually Made From

摘要:研究发现口香糖主要成分是类似轮胎的合成橡胶,以及聚乙烯等塑料成分。每年生产的口香糖高达数百万吨,大部分被丢弃,分解成微塑料污染环境,而厂商却隐瞒其成分。 这凸显了口香糖对微塑料污染的贡献,以及食品中使用非有机材料的问题。

摘抄:In an essay for The Conversation, microplastics expert David Jones of the UK’s University of Portsmouth revealed that most modern chewing gum contains “a variety of oil-based synthetic rubbers,” akin to the stuff that car tires are made of — which is not only going into our bodies, but also the environment upon being spat out.

摘抄:As Jones explained, a 2014 chemical analysis by the University of Arkansas revealed what Wrigley and other gum-makers would not: that sticks of chewing gum can contain everything from styrene-butadiene, which is what tires are made of; polyethylene, the chemical used for plastic bags; and polyvinyl acetate, which is better known as wood glue.

摘抄:While there are no hard and fast statistics about how much gum gets made per year, educated estimates suggest that up to 1.74 trillion pieces get made per year. In his own research, Jones found that most pieces of gum weigh around 1.4 grams — which would mean that nearly 2.4 million tons, or about 5.4 billion pounds, of gum are manufactured every single year. Roughly a third of that weight, Jones noted, is synthetic gum base, which is quite a lot of chemicals that are put into mouths and spat out accordingly each year.

一场火山喷发,把他的大脑烤成了“玻璃”

摘要:公元79年维苏威火山爆发,高温将一名遇难者的脑组织“玻璃化”。

摘抄:公元79年,意大利南部的维苏威火山发生了最著名的一次火山爆发——炽热的火山灰和火山气体喷射到高达33千米的高空,直达平流层,释放的能量相当于广岛原子弹爆炸的10万倍。更重要的是,滚滚的火山碎屑流覆盖了庞贝古城。

就在如今意大利那不勒斯湾畔,有一座名为赫库兰尼姆的古罗马小镇。虽然不如庞贝有名,但这里也没能逃脱被火山喷发席卷的命运。这里还保留了唯一一处古典时代的藏书室,里面上千卷莎草纸卷轴在这场火山喷发中被烤成了木炭。

直到今天,对这场火山喷发的研究仍在带来令人震惊的发现:就在赫库兰尼姆一具遗骸的头骨内,研究者发现了一些深色的玻璃态物质。最近,一项发表于《科学报告》(Scientific Reports)的研究提出,是火山喷出的火山灰流,将这名死者的大脑烤成了“玻璃”。

摘抄:这具遗体发现于20世纪60年代中期,在据信专为奥古斯都皇帝祭礼建造的奥古斯塔利学院(Collegium Augustalium)内,研究者在层层火山碎屑物的掩盖下,发现了这名躺在木床上的死者。虽然不知道他为何孤身一人躺在这里,没有随其他人一起逃难。但根据这间房屋的布置,研究者推测他是这所学院的管理者。

然而,当那不勒斯费德里克二世大学先进生物医学科学系的首席研究员PierPaolo Petrone和同事前往这处考古遗址勘察时,他们在这名火山受害者的头骨内发现了一些深色、亮闪闪的碎块,看起来和黑曜石一样。随后的扫描电镜成像结果发现,这些碎块中还保留了一些复杂的纹路,有些纹路的形态就像是神经元、轴突或是髓鞘的结构。

结合这些特征与碎块的保存位置,研究团队得到了一个令人震惊的结论:这可能是这名死者的大脑玻璃化后的产物。也就是说,是公元79年的维苏威火山喷发,将这位死者的大脑烧成了“玻璃”。

Blaming Mexico for the U.S. Overdose Epidemic Is a Mistake

摘要:将美国药物过量泛滥归咎于墨西哥是一个错误,对墨西哥和加拿大征收关税不会阻止对成瘾性药物的需求。

摘抄:In February Trump cited the “extraordinary threat posed by illegal aliens and drugs, including deadly fentanyl,” to justify 25 percent tariffs on imports from Mexico and Canada. A March tariff-tempering easing for auto parts ditched undocumented immigrants for “[d]uties imposed to address the flow of illicit drugs across our borders” as a rationale.

摘抄:It’s a lousy fix—both because it won’t work, and because it rests on a fundamentally wrong idea about why the U.S. has an overdose epidemic now killing around 84,000 people a year, according to the most recent preliminary CDC data. While the economic pain of the tariffs and the likely resulting recession would be bad enough, they are the wrong medicine for stopping drug deaths, and might just make them worse. A worse economy will only spur more drug use, increasing the demand that draws easy-to-make, deadly fentanyl into the U.S., and kills so many people.

摘抄:And fentanyl in the illicit drug market, sourced from criminal cartels in Mexico, killed the majority of those people. (Canada is almost a nonentity in the fentanyl trade.) So pressuring Mexico to somehow stop these cartels from shipping fentanyl to the U.S. with tariffs might, at first blush, sound like a solution.

摘抄:The total amount of fentanyl consumed in the U.S. in 2021 was less than 10 metric tons, within a tractor-trailer load. The U.S. has seized more smuggled eggs than fentanyl at its borders since October. The cartels don’t need to make much fentanyl to make selling it highly profitable. Leaving aside Trump’s foreign-aid freeze stopping international anti-fentanyl policing efforts in Mexico, tariffs that hurt that nation’s economy will only make selling fentanyl look more attractive as a business there.

摘抄:Biochemistry explains why there will always be a market. Roughly nine million people in the U.S. misuse opioids, according to federal data, either injected or in pills, with fentanyl now thoroughly flooding the illicit market. Many are physically dependent on opioids, a widespread common effect of regular use. Fail to get a fix, in this case, and you can suffer withdrawal symptoms that, untreated, often cause horrible flulike symptoms and soul-crushing despair. Tariffs or no, people will pay to avoid withdrawal.

摘抄:The problem is bigger than fentanyl and its derivatives. There is something more deeply wrong with the U.S. that makes so many people, often ones living in poverty with mental illness or with histories of abuse, turn to illicit drug use. “[W]e are frankly unwilling to fix the economic cruelty that drives and keeps people locked in dangerous drug use,” as drug policy writer Zachary Siegel wrote last year in Scientific American.

摘抄:Demand from the U.S., rather than supply from elsewhere, whether Colombia for cocaine or Mexico for methamphetamines and illicit opioids, is the real problem. Our justice system and politicians misunderstanding this drove the “war on drugs,” which tried to militarize away illicit drug use. This has been a catastrophic failure acknowledged across the political spectrum, from the United Nations to the Cato Institute. Yet many Americans remain behind bars, whether in federal or state prisons, for becoming dependent on a chemical that alters their bodies.

摘抄:It may be simpler to blame Mexico for drug overdose deaths, rather than ourselves. But it’s a mistake. Instead of bombing Mexico, we should make medications and treatment beds for opioid use disorder more freely available, especially in prisons, where people are most at risk. Only one third of U.S. outpatient mental health facilities offer medications to treat opioid addiction, which is a scandal. The decline in overdose deaths that started last year under the Biden administration’s treatment-friendly outlook, argues policies along those lines, and ones producing a historically good jobs market, are what our leaders should pursue. The momentum of that decline, we can only hope, will continue to lead to fewer deaths nationwide.

从「政府黑客」到「囤比特币」,白宫加密峰会5个闭门提议一览

摘要:本文总结了 3 月 7 日白宫加密货币峰会的主要内容,提出了多个政策建议。前 CFTC 主席詹卡洛建议恢复 200 年前的「私人武装船只」概念,让政府授权黑客对抗外国网络攻击,迈克尔·塞勒主张美国应买下比特币供应量的 5% -25% ,直接做「超级大户」,Paradigm 的马特·黄则为 Tornado Cash 开发者发声,Tenev 推动金融资产代币化。

摘抄:原文标题: 5 Ideas Pitched at the White House Crypto Summit Behind Closed Doors

原文作者:Veronica Irwin,白宫作者

原文编译:zhouzhou,BlockBeats

摘抄:前 CFTC 主席克里斯·詹卡洛是特朗普第一任期内唯一参加峰会的代表,他建议美国政府恢复「私人武装船只」法案(Letters of Marque and Reprisal),有效地通过私营公司代表美国政府对外国对手进行黑客攻击,正如詹卡洛在 Unchained 中所解释的那样。这些公司在法案中被称为「私人武装船只」,将获得美国政府的许可,以采取行动没收外国对手的财产,例如被朝鲜国家资助的黑客团体 Lazarus 盗走的超过 60 亿美元资金。

摘抄:迈克尔·塞勒在峰会期间提议美国应购买更多的比特币——而且是大量的比特币。正如 CoinDesk 首次报道的那样,塞勒向与会者表示,他希望美国在未来 20 年内收购比特币总供应量的 5% 到 25% ,即约 1, 050, 000 到 5, 250, 000 个比特币。目前,这么多比特币的价值在 830 亿美元到 4170 亿美元之间。

塞勒的提议显然比参议员卢米斯最近重新提出的《比特币法案》更为雄心勃勃,该法案建议美国收购 100 万个比特币,约占总供应量的 5% ,时间跨度与塞勒的提案相同。在上一届国会中,卢米斯努力推动《比特币法案》通过委员会审议,除了因国会两党分裂外,共和党内部的支持也不够强烈。政府收购比特币的提议也遭到批评,认为这与比特币创建背后的自由主义理念相违背,同时拥有如此大比例供应量的单一实体将导致更加集中的局面。

法律专家表示,若美国政府使用联邦资金购买比特币(而非采用预算中性策略,正如总统在其行政命令中承诺建立储备基金所言),可能需要国会批准,因为根据宪法,国会掌握财政支出权——尽管一些比特币倡导组织已草拟潜在的行政命令,表面上识别出可能的漏洞,允许行政部门有权采取此类行动。

根据 CoinDesk 的报道和社交媒体上发布的塞勒笔记照片,他还提议将加密货币分为四类:由特定发行者支持并用于资本创造的代币、由证券和商品支持的代币、货币,以及用于资本保值的代币。他表示,采用这一分类法有助于解决不同类型数字资产应该如何监管的法律不确定性问题。

摘抄:贝利在峰会上利用自己的时间,鼓励白宫尽可能使用各种手段来收购更多比特币。首先,贝利要求白宫的加密团队推动通过《比特币法案》,这是卢米斯提出的立法,旨在让美国在未来 20 年内购买 100 万个比特币。贝利表示,这一点至关重要,因为这将把战略性比特币储备纳入联邦法律,而这一法律不容易被下一个总统政府推翻,即使新政府对比特币的价值有不同的看法。

贝利还告诉与会者,他认为政府需要「紧急」地积累比特币,以便与其他已经购买比特币的国家竞争,如萨尔瓦多和不丹,以及他预期在特朗普本月签署行政命令后,其他地方也会进行的比特币收购。例如,德国、巴西和波兰的政治家正在考虑建立比特币储备。他甚至提出了美国政府与比特币矿工建立公私合作伙伴关系的可能性,提供水力发电的访问权,以换取比特币矿工为战略比特币储备做出贡献。

第三,贝利建议美国利用战略比特币储备,在未来发行比特币支持的国债。他的理由是,部分由比特币等升值资产支持的债务,可能会降低美国政府所需支付的利息。

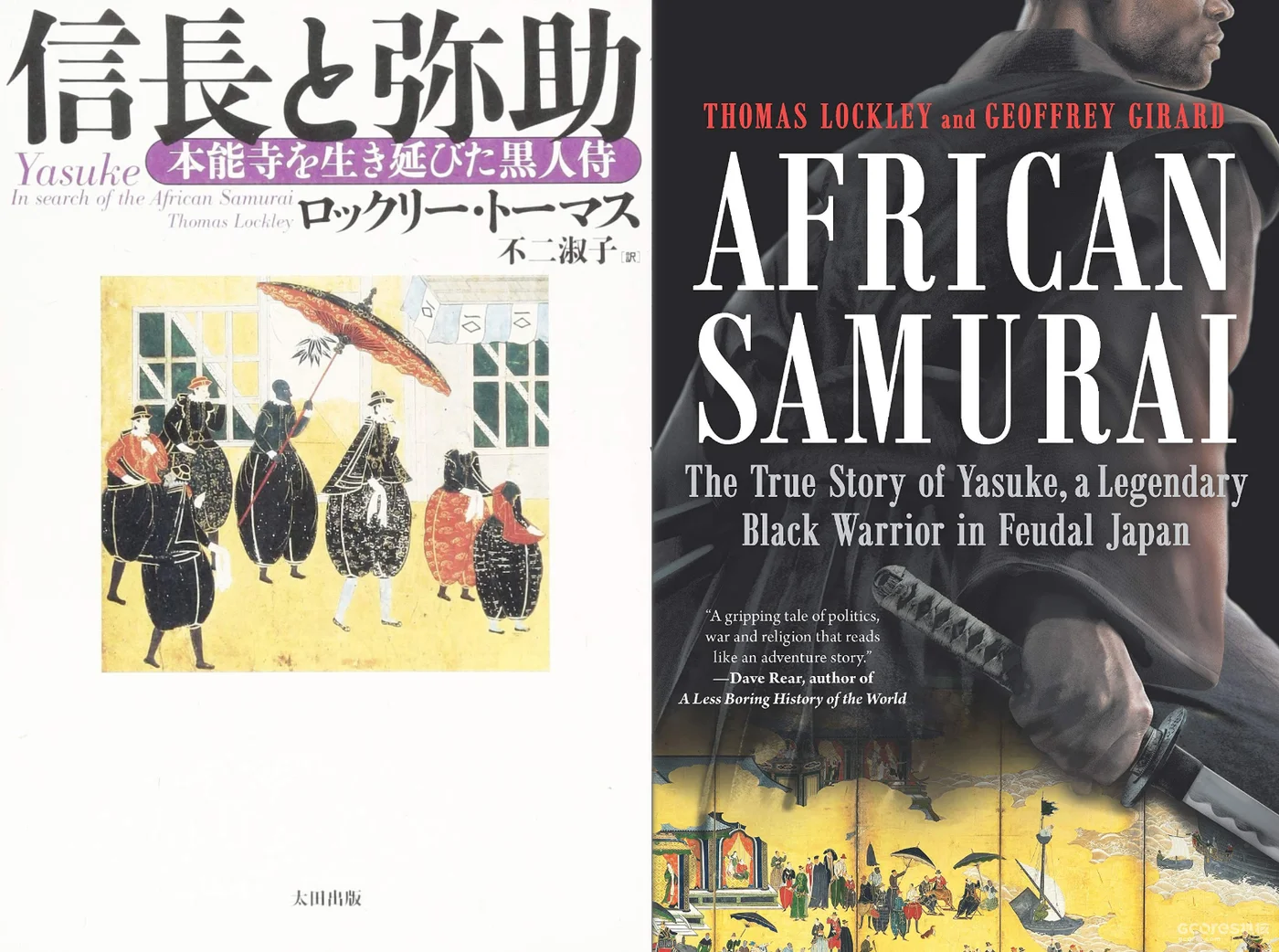

【侦查冰】喜欢恶搞历史人物的日本人,为何却无法接受弥助“上桌”?

摘要:育碧新作《刺客信条:影》将黑人弥助设定为主角,引发日本玩家强烈不满,认为其篡改历史。 其实日本游戏长期以来对战国人物有诸多改编,但此次争议源于西方,特别是洛克利等学者对弥助的过度解读和虚构,将其塑造为“黑武士”,并被西方媒体广泛接受。 这种对弥助的歪曲认知,与“黑人的命也是命”运动相结合,最终导致《刺客信条:影》引发巨大争议,凸显了历史解释权的冲突。

摘抄:作为一个旁观吃瓜的中国普通玩家,除了感慨育碧为了迎合政治正确的风潮,强行在东方游戏里搞黑人主角,终于把自己给玩脱了之余,不知道大家是否跟我一样产生了些许疑惑:按理说魔改自家历史人物,这不是日本开发者们的拿手好戏吗?从《战国无双》,《战国BASARA》,《战国兰斯》…哪个也没少拿历史人物整活。何况无论是更早的《信长之野望5》、还是前些年的《仁王》,《战国无双5》这些日本人自己做的游戏中,也都有弥助的登场。在《仁王》中,弥助是以“漆黑武士”之名登场的,被描绘为一心希望能复活信长的忠臣。而这样的改编却并未引发那么大的争议。

摘抄:有的,兄弟,这确实是有的。16世纪中叶,欧洲航海家与传教士陆续抵达日本,他们留下的信件记录成为窥探这一时期日本社会状况的珍贵记录。1546年,葡萄牙航海家豪尔赫·阿尔瓦雷斯带黑奴航行至日本时,当地百姓反应热烈。他在《日本报告》中写道:“日本人钟爱于有色人种,特别是黑人,甚至不惜专程赶路来看他们,还会对他们盛情招待。”

几十年后的1581年,葡萄牙传教士路易斯·弗罗伊斯(Luís Fróis)在信中则记录了另一个更夸张的场面——当他们前往京都觐见织田信长时,因有黑人同行而遭到民众围观,人们会为了争夺前排观看的资格大打出手,甚至会直接破门而入只求“一睹芳容”。这位人气堪比顶流明星的黑人,就是弥助。

据记载,织田信长喜爱新奇事物,尤其热衷于收藏洋玩意儿。当他得知城中有黑人后,立刻让传教士将其带来,并脱衣检查肤色,还召集家人一同观看。据其家臣太田牛一所著的《信长公记》和传教士梅西亚(Lourenço Mexia)的记述,这位黑人大约二十六七岁,全身黝黑如牛,健壮魁梧,力气胜过十人。由于他懂些日语,信长多次召他交谈,还派亲信带他游城。仿佛是在向臣民炫耀自己独有的“人形珍宝”。

“弥助”这个名字,在松平家忠(德川家康的家臣)日记与后世增补的尊经阁文库版《信长公记》中均有记载。文库版不向公众开放,且属二手资料,真实性尚存争议。但从公开的部分来看,其中确有提到:“此后,那名黑人得到俸禄,被赐名弥助,获赐鞘巻和私宅,随时持枪(御道具)侍奉。”

有人认为"鞘巻"就是武士刀,并以此证明弥助获封武士。然而,根据《日本国语大词典》的解释,“鞘巻”是一种无护手、刀鞘有装饰的短腰刀。是礼物而非职位证明。从"持枪侍奉"来看,弥助更像是信长的保镖,而非拥有政治地位的武士。就像如今企业家身边的保镖,虽然待遇还不错,必要时也得战斗,但不会有人把他们当公司高管。而且,据史料记载,当时连侍奉家主的“昵近侍”都能拥有姓氏,这似乎更加证明了,被直呼其名的弥助是没有武士身份的。假如他真的是一名武士,至少也该有个姓氏。

弥助追修织田信长不到一年半后,就发生了本能寺之变。据将弥助带来的传教士弗洛伊斯记载,弥助在信长死后前往织田信忠的宅邸,并奋战了很长时间,但最终在明智光秀家臣的劝说下选择投降。光秀视他为不谙世事的"南蛮",将他送回了教堂。此后,弥助便在史料中销声匿迹,历史上关于弥助的记载,其实就到此为止了。从这寥寥数笔中,根本无法证实他为信长做出过任何重要贡献,或证明其获得了武士身份。

摘抄:历史上确实有在日本被封为武士的外国人,但这件事难度相当高。《仁王》主角的历史原型人物——威廉·亚当斯不仅真实存在,还为日本引入红薯,开办西洋造船厂,促成日本与新西班牙的贸易,屡立奇功。为留住人才,德川家康赐他佩刀和封地,并赐名“三浦按针”,这才让他成为首位欧洲籍的日本武士。

摘抄:说回弥助,由于他的异国出身,外加与织田信长这位风云人物有一些交集,所以后来在日本的文艺作品中,他的故事确实被多次改编。但早期他从未以武士身份出现,更没有引发任何争议。

1968年,日本儿童文学家来栖良夫创作了首部以弥助为主角的作品《黑助》。讲述了开朗勤恳的弥助如何凭借努力成为信长的马队侍从,并与信奉基督教的老武士伴太郎八建立深厚友谊。然而,随着本能寺事变的发生,信长自刎、伴太郎八赴死,弥助虽逃过一劫被送回了南蛮寺,却也失去了一切,思乡之情在此刻涌上心头。

1970年,远藤周作的幽默讽刺小说《黑人》(黒ん坊)同样以弥助为主角的原型。尽管书中充斥着大量屎尿屁笑话与如今看来不妥的歧视性用词,但核心思想却十分深刻。故事讲述主角ツンパ(Tsunpa)因其黑人身份而在日本遭受歧视。因表演时丑态百出,而险被信长处死,死里逃生后却又被卷入到更大的政治阴谋中。故事中所有善良的人最终都死掉了,反而是反派们笑到最后。

这两部昭和时代的小说都是虚构文学,通过黑人主角的纯朴善良与部分丑恶的日本人形成对比。日本二战战败后,这种讽刺性的批判思潮曾广为流行,因此这两部作品被认为具有较高的文学价值。最重要的是,主角弥助始终是“小人物”,他无法左右日本的政局发展。

对于弥助的定位,日本的文艺创作者们在后来的很长一段时间里都有着一定的默契,那就是可以加点戏,但并非武士,而是一个忠心的侍从。

摘抄:2013年的非裔美国人历史月(2月),驻日美军的岩国基地发布了一篇配有弥助画像的文章,名为《弥助的传说》。文中添油加醋了大量缺乏史料依据的事情,比如,弥助与织田家族一起吃饭,信长特批弥助在战场上穿戴武士盔甲,并率先提出弥助是“第一位非洲武士”的说法,试图塑造"底层黑人在日本实现阶级跃迁"的励志形象。文中的配图,成为了弥助形象在西方世界传播的起点。

当然,给弥助加戏这件事儿,日本人自己也在干。2013年6月,日本TBS电视台的娱乐节目《发现世界不可思议》,做了一个关于弥助的节目,这个节目的形式类似于我们小时候看的《正大综艺》,主持人会去全球各地拍摄一些素材让观众长见识。他们尝试溯源弥助的家乡,由于弥助是被葡萄牙传教士带到日本的,所以他们跑到了当年是葡萄牙殖民地的莫桑比克。节目组在莫桑比克找到一个与弥助名字发音相似的黑人,于是大胆推测弥助可能来自那里,还让那名黑人穿上武士的衣服cos了一下。

另外,节目还报道了一个相当不靠谱的人,据自称织田信长第43代后裔的西山武所说,弥助在信长自刎后带走其首级,让人制作了"死亡面具",作为“御霊”代代相传,如今被收藏在他自己的私立博物馆中。后来在2014年,TBS在另一档节目中展示了西山武所谓的"信长死亡面具真品"。但看其粗制滥造的程度,可信度几乎为零。毕竟,对于织田信长这样的重要历史人物,倘若真有面具留下,早就被日本人视为国宝放到国家博物馆里了。这个面具的可信度,跟世界各地出现的“外星人尸骨”差不多。何况这位西山馆长所谓的祖先“织田秀朝”在正史上压根查无此人,族谱都是他们自己编的。这一切,只不过是给自己的博物馆搞的噱头罢了。而《发现世界不可思议》本来就是个娱乐节目,严谨性弱些倒也无所谓。然而,这个节目后来反倒成了西方媒体认可弥助贡献的史料佐证,多少有点难绷了。

摘抄:2013年7月,延续至今的社会运动“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)兴起,让黑人的权益和身份认同得到了大幅强化。这件事简单来说是,2012年,美国的一名非裔青年崔温·马丁在争执中被枪杀,杀人的乔治·齐默尔曼在2013年7月被陪审团认定为自卫后无罪释放,这引发了大规模的抗议和游行。随之而来的是,在整个美国社会范围内,提升了对黑人处境的关注,尤其是在文化领域,对于黑人的形象塑造也变得更加正面。

而弥助作为"日本黑人"的典型,在这场运动中地位和关注度都有了明显提升。从2014年起,Quora、Reddit等英文论坛上关于"非洲武士Yasuke"的讨论激增,以讹传讹的说法层出不穷。有人斩钉截铁地声称弥助被授予了武士头衔,甚至有人认为弥助没作为可用角色出现在《战国无双》中是一种不公平的表现。更有人预言,弥助的故事马上就会被改编成好莱坞大片。短短一年时间,弥助就从一个史料极少、面目模糊的小人物,摇身一变成了西方一些人心目中,在日本叱咤风云的“黑武士”。

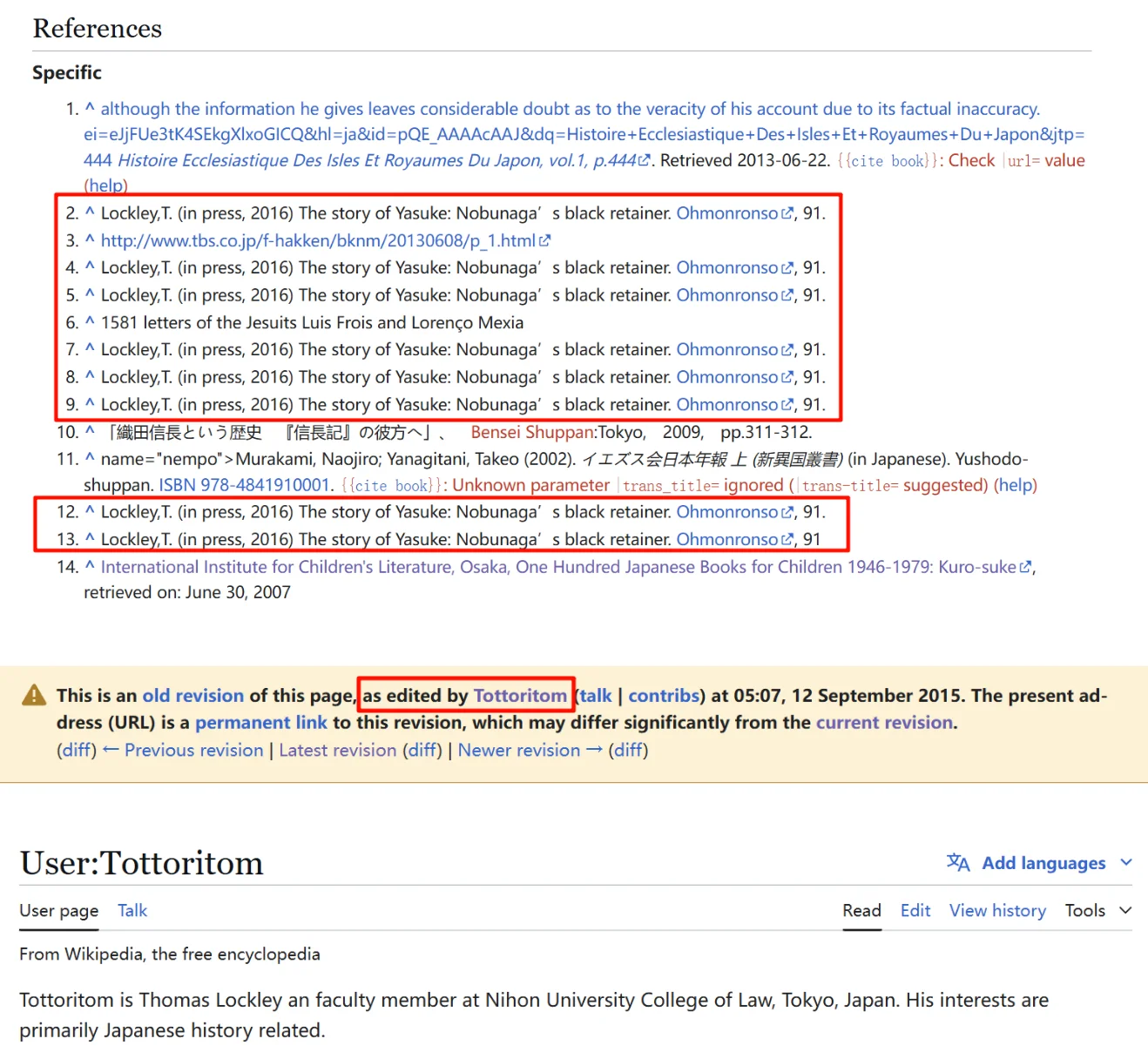

在这一波造神弥助运动中,有一个叫托马斯·洛克利(Thomas Lockley)的人扮演了推波助澜的角色,为西方关于弥助的理解注入了大量的干扰性错误信息。

洛克利是英国人(后来入了日本籍),大学和硕士学的是英语教学,后来他来到日本当英语老师,13年后成为日本大学(一所位于东京的私立大学)法学部的助理教授,并在19年成为了副教授,负责英语教学而非历史研究。他于2016年在校内的一个论文集上发表了文章《信长非洲家臣弥助的故事》,随后在2017年出版日文“传记”《信长与弥助:本能寺之变中幸存的黑侍》。2019年推出英文版时,还同步出版了他与一名日本人合著的以弥助为主角的小说《弥助:传奇非洲武士的真实故事》。弥助传记一经出版便遭到日本民众的质疑,在日本亚马逊的评分仅2.7。

这位不爱英语爱历史的副教授,通过预设立场的想象,“补全"了日本人几百年来未能确证的弥助生平。他提出的观点包括:弥助可能是南苏丹丁卡人,曾被抓为奴隶士兵,先后为印度皇室和耶稣会工作,因接受过军事训练而武力高强且忠诚。

英文小说版的介绍中更是写到,弥助到过中国,会多国语言,在日本被当作传说中黑皮肤的佛的化身,最终跻身日本社会上层。

摘抄:他在英文版中使用了同时对应日文中"侍"与"武士"两个概念的英文单词"Samurai”,但实际上二者在日本文化中有着重要的区别。“侍”如今被广泛用于指代“武士”,但在日本战国时代,像“若党”这种地位很低的武士仆人也被归为"侍"(也是战备人员),只有少数等级较高的侍才能拥有部分武士权限。洛克利称"Samurai"在当时只是职业而非阶级的说法,并不能算是错误的,但真实情况应该是“侍”是职业,而“武士”则是一种等级身份,二者截然不同。而在西方读者看来的感觉就是,“武士谁都能当,所以弥助当上很合理”。

此外,洛克利的书中的一些观点还存在低级错误——比如他认为《信长公记》文库版所写的“ハ号弥助”是信长给弥助起的日洋混合名。但实际上,这个词组在古日文中就是"名为弥助"的意思。

再比如,他还"望文生义"地声称群马县古文书中的"黒方"可能是弥助后代,但词典中明确记载了这只是一种香料,群马县后来还专门就此事进行了辟谣。在采访中,洛克利经常使用“虽然没有记载,但据说……”这样的表达,还散布了不少谣言,诸如“信长可能相信弥助是大黑天”,“弥助在安土城东北部有宅邸,还有织田的家纹,被称为殿”,“信长让弥助担任介错人,并让他把自己的头颅和刀交给后人”。

更加离谱的是,洛克利甚至对织田信长的性取向,以及他是否与弥助发生过关系展开了想象。他宣称"森兰丸与织田信长是伟大的爱情",还暗示:“即便(弥助和织田信长发生关系)这种事是公开的常识,也没有传教士或者日本官方史料会记录。”

洛克利的学术不严谨还体现在对史料的篡改上。他将"脱衣检查肤色"添油加醋成"给弥助清洗身体检查",甚至连史料有记载的内容都出错,松平家忠记载弥助身高"六尺二分"(182cm)被错写为"六尺二寸"(188cm)。更过分的是,洛克利自2015年起就在篡改"弥助"的维基词条,添加大量虚构信息,参考文献竟直接引用自己当时还在"印刷中"的著作。更讽刺的是,素有“当今世界最权威”之称的《大英百科全书》在建立弥助词条时,竟邀请了洛克利作为专家进行编纂。

即便如此漏洞百出,但在西方媒体的眼中,由洛克利一手构建的“弥助传奇”却成了西方人眼中的正史。其著作被当作学术成果普遍引用,比如21年《今日美国》的Fact-Check专栏就引用了他的学术成果,然后对“日本曾有黑人武士弥助”这个说法核实为“真”。

摘抄:了解了这些背景,大家应该能理解为何日本人对于由西方人来操刀弥助故事的改编如此敏感了吧。说到底,日本人自己不论怎么改弥助,创作者都很清楚实际上弥助是信长身边一个并不起眼的小人物。突出他的忠心护主来让信长的故事更富传奇色彩,大家是能够接受的, 即便是做一定的戏剧化处理,比如《仁王1》里让弥助穿着武士铠甲和玩家扮演的亚当斯来个黑白武士对决,也没问题。

但欧美人对于弥助的了解却是严重失真的。在洛克利为首的一些西方学者的脑补和臆测之下,部分二创被认定为“正史”,而再以这种“正史”为基础去做文艺创作,当然就让日本人无法接受了。

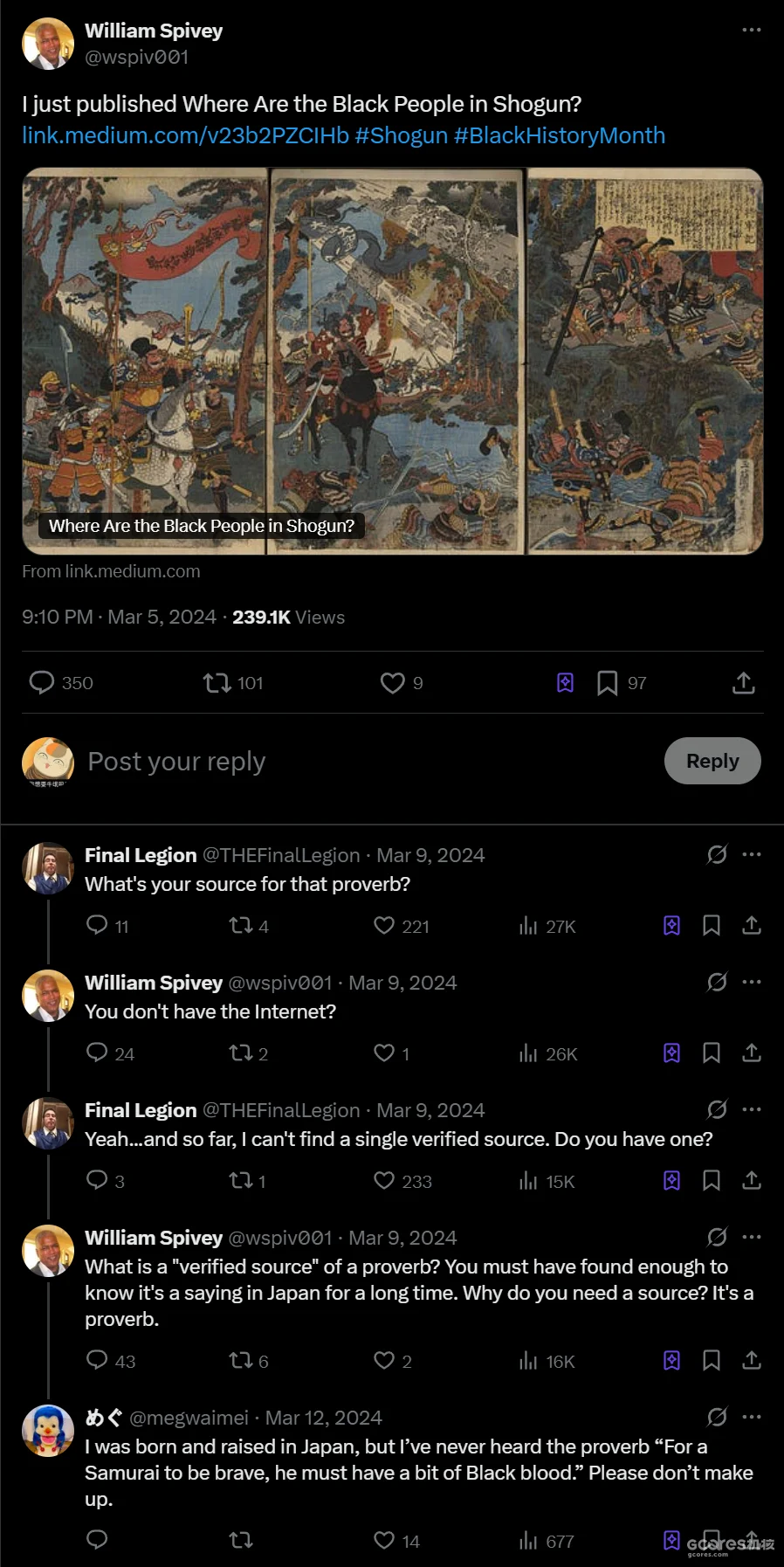

摘抄:2024年3月,一位黑人历史和种族问题的研究者在质问《幕府将军》为什么没有黑人的文章中提出,日本有一句老话叫“勇敢的武士需要黑人血统”(勇敢な侍には黒人の血が必要だ)。此言一出,立马遭到日本网民炮轰,表示根本没有这种说法。就连西方网民都觉得编出这种话来实在太离谱。

摘抄:所以,《刺客信条:影》的首曝引起日本玩家强烈不满并非一个孤立的事件,而是持续了十多年,日本和西方关于弥助定位分歧的总爆发。事实上,日本并非刺客信条系列的主要销售地区,IP最近的几部作品《幻景》、《英灵殿》、《奥德赛》在Steam上的日语评价占比分别仅有0.28%、0.53%和0.32%。作为参照,中文评价的占比则是11.62%、14.73%和34.57%。

可以说,本来日本玩家对《刺客信条》没太大兴趣,但涉及到弥助,他们的气可就不打一处来了。游戏可以不买,骂街是一定要骂的。说白了,这事往大了说,是日本历史的解释权到底该在日本人手里还是西方人手里的关键问题。

另一方面,对于西方玩家来说,在日本战国时期扮演一个黑人,又何尝不是个破坏沉浸感的设定?日本战国还有很多传奇人物可以去扮演。有了女忍者奈绪江,完全可以再来个男剑士,比如上泉信纲、柳生宗严,这样战国时代的剑士大家。如果要描写一些经历更丰富精彩的人物,那为何不可以是前田庆次这样的文武双绝的倾奇者呢?除了制作组想要迎合政治风气,讨好BLM运动的支持者,玩家们确实很难找到选弥助当主角的充足理由。

摘抄:所以说,认为《刺客信条:影》只是因为用黑人做主角,就被反DEI人士所抵制,这个说法是完全错误的。真实的情况是,育碧确实在考据的时候出现了很严重的问题,在仅参考英语资料的情况下,对弥助这个人的历史定位产生了相当大的误解。这是工作上的严重错误,是不能用“我们这么做是为了保证文艺作品多样性”来当挡箭牌的。我想,这也是为何育碧必须让游戏额外跳票几个月来对很多内容做改造的根本原因,不然事态真的会朝着外交纠纷的方向滑去。

这事的责任真要论起来,肯定是以洛克利为代表的,搞伪史来污染信息的学者担最大的责任,但一向以对历史考究著称的《刺客信条》团队,出现这样的失察也是相当不应该的。其实最简单能避免出问题的办法,就是找日本本土背景的团队来给游戏剧本和各种文化细节好好做监修。比如,同样是日本题材,由美国团队SuckerPunch制作的《对马岛之魂》,在考据方面就极其谨慎,他们与索尼娱乐日本工作室保持了紧密的沟通,根据Fami通对SIE日本的采访。从小道具的建模到登场人物名字、服装细节方面,美日两个团队都要一起商量,不确定的就去问专家,当然问的是日本专家,而不是洛克利那样的伪专家。《对马岛之魂》做蒙日战争这样鲜有电子游戏涉及的题材,都需要做到这个程度,那对于日本战国这种日本玩家早就见得多了的题材,育碧完全应该更加小心地处理,但也许是因为信息茧房,也许是因为剧本团队一意孤行,最终的结果完全是灾难性的。

艺术开卷|从散佚信札中读画外的王时敏

摘要:明末清初画家王时敏,不仅是绘画大师,更是太仓王氏家族的重要支柱。新书《画外:王时敏散佚信札考释》辑录其近九十封书信,展现了他作为家族领袖、官员、文人的另一面。信札内容涵盖家事、仕途、艺文交流等,展现其忧患意识和对家族兴旺的责任感,补充了对其生平的了解,也提供了明清社会及文人生活的重要史料。

摘抄:王时敏(1592—1680)是明末清初绘画史上的一位承前启后的重要人物,其师从董其昌,且家富收藏,遍摹宋元名迹。在画家身份之外,王时敏又是怎样的人呢?近日,学者万新华所著的《画外 : 王时敏散佚信札考释》由辽宁美术出版社出版,该书汇辑王时敏近九十通散佚书信进行释读。作为难得的文字实迹,这些信札蕴含着种种丰富的信息,对于人们理解王时敏其人其艺乃至明末清初文人仕途、艺文交流的方式等皆具有意义。

摘抄:首先强调,王时敏是太仓王氏家族承上启下的转捩性人物。太仓王家系出山西太原,南迁江左,自明代中期以来渐成显族。高祖王涌(?—1559)经营得法,家业兴起。曾祖王梦祥(1515—1582)业儒好文,传王锡爵(1534—1611)、王鼎爵(1536—1585)昆仲。王锡爵榜眼及第,后高居首辅,虽未创建一番丰功伟业,但其人品向来备受肯定;王鼎爵官至河南按察司提学副使,惜中年而逝。王锡爵得子王衡(1561—1609),官翰林院编修,中年而逝;而王鼎爵传子王术而早夭;王衡有王鸣虞、王赓虞、王赞虞三子,但王鸣虞、王赓虞未及成年而殇,王赞虞十二岁更名时敏,两支并一,家族使命重大。

几年来,两位兄长先后早逝,父亲、祖父又在他十八、九岁时相继离世,年轻的王时敏在家运孤危之际独身当户,在祖荫之下义无反顾地走向仕途,奔波于错综复杂的官场,着力经营起王家的家族事业。在王时敏看来,光大家族是自己义不容辞的责任。

摘抄:也正是这种强烈的家族意识,使得王时敏面对清兵临下时在全面权衡之后于“杀戮与投降”之间艰难地选择了后者:

太常公遭明思宗之变,国祚已斩,宗社为屋,清军南征,将至太仓,郡人仓皇奔走。吴梅村与太常商议曰:拒之百姓屠戮,迎之有负先帝之恩,终无万全之策。太常筹画数昼夜,又与郡绅集议明伦堂,众以太原为明之旧臣,代有显贵,咸以太常为进退。太常知时势之不可回,涕泣语众曰:“余固大臣之后,死已恨晚。嘉定屠城,前车之鉴。吾宁失一人之节,以救阖城百姓。”梅村相与大哭,声震数里。议遂定,而清军已至,遂与父老出城迎降,至今西门吊桥,颜公迎恩。

诚如赖惠敏所言:“当政权转换时,士人到底要为自己争得千载声名?或为子孙铺下平坦仕途?的确是一大抉择。不过整体而言,选择降清者多,当遗民者少。那是因为士绅在家族中扮演了重要角色,且干系整个家族枯荣。”王时敏的抉择,应该是经深思熟虑的。

摘抄:如今,王时敏传世信札,大致有三个面向:其一,有被辑录于《王烟客先生集》之“尺牍”,凡二卷共九十八通,多与官员故旧往来之函,除了一般的寒暄问候,近半有所请求,或为子甥科举仕业,或为地方弊政等,成为考察王时敏交游酬酢、文人故实以及明清易祚政治情势的重要史料;其二,留有家书传世,乃康熙五年(1666)致五子王抃十通,所论关涉当时掌故、文人事迹,后编成《西庐家书》一卷,光绪三十二年(1906)影印以来传播甚广;其三,王时敏晚年与王翚关系密切,文字传递,约有三十余通,咸丰七年(1857)来青阁重刊于《清晖堂同人尺牍汇存》,又收于邓氏风雨楼重镌《清晖阁赠贻尺牍》,多是笔墨应酬、艺文趣事之片断。2005年,古书画鉴藏界又新现王时敏致王翚信札墨迹七通,虽有一二已入《清晖阁赠贻尺牍》,仍不失为难得的文献资料。2016年5月,毛小庆先生蒐集、整理、点校《王时敏集》,以上种种悉数收录,为人们提供了一份王时敏信札的大荟萃。

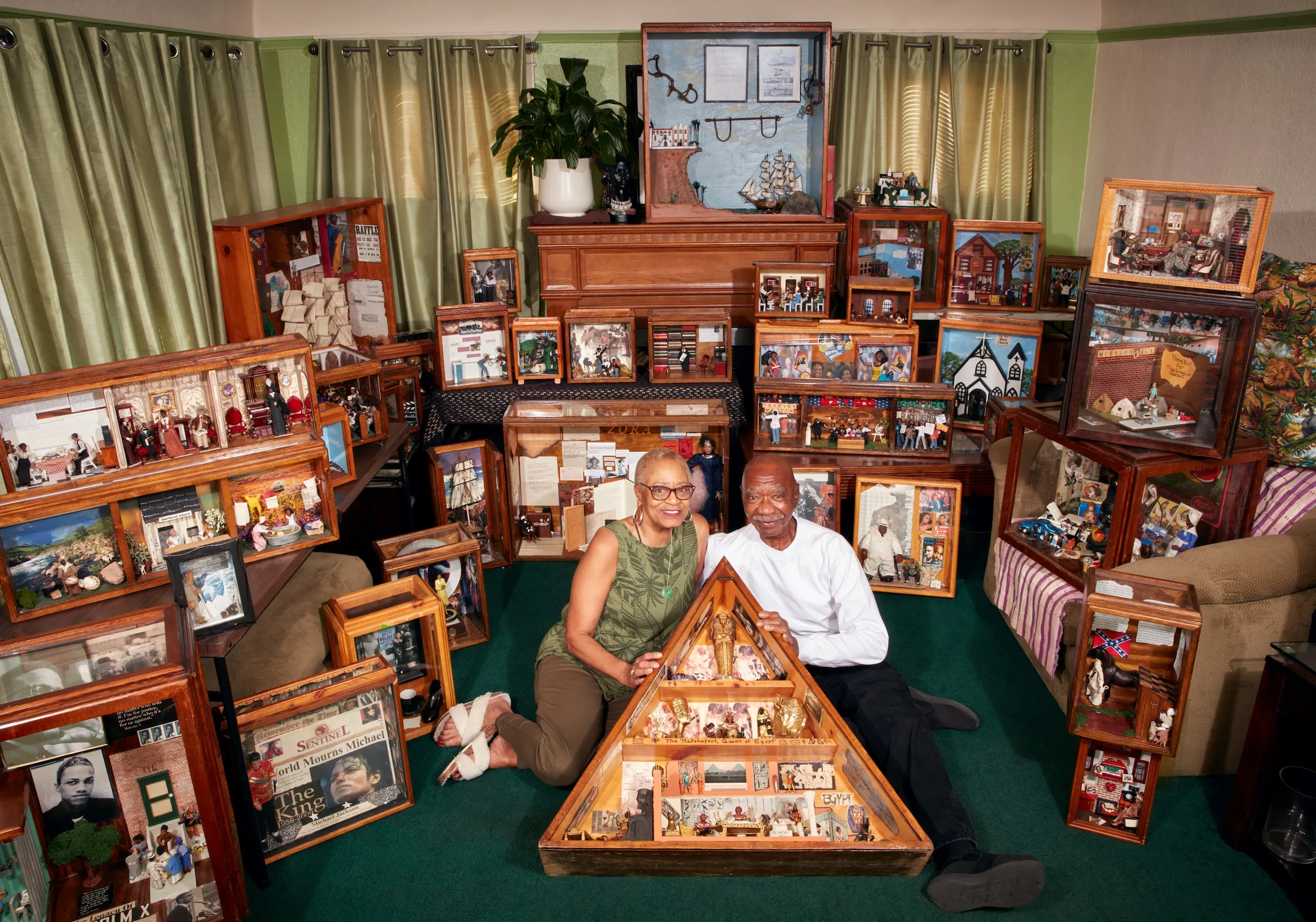

The Secret Life of LA’s Small Museums

摘要:洛杉矶的文化活力不仅体现在大型博物馆,更在于众多小型、独特且鲜为人知的博物馆。Todd Lerew的新书《Also on View》介绍了大洛杉矶地区750多家博物馆,涵盖各社区、主题,甚至设在餐馆、停车场等不同地点。这些博物馆不仅展现洛杉矶多元文化,也反映了个人收藏爱好和社区历史,例如关注亚美尼亚文化、非裔美国人历史、以及当地自然环境和交通工具的博物馆,有些博物馆正在积极反思其过往的收集方式,并努力与社区合作。这本书强调了这些小型博物馆在洛杉矶文化生态系统中的重要性,它们与大型机构相辅相成,共同构建了洛杉矶丰富的文化景观。

摘抄:Los Angeles has cemented its status as a global art capital over the past two decades, with the arrival of several new museums, not to mention the Los Angeles County Museum of Art’s long-awaited expansion. In Also on View: Unique and Unexpected Museums of Greater Los Angeles (2024), Todd Lerew argues that the region’s cultural strength lies not only in these high-profile cultural institutions but also in our local, offbeat, and often under-recognized museums. Indeed, by Lerew’s count, greater LA has more than 750 museums (which the author has chronicled at everymuseum.la), more than any other American city and on par with art hubs like London and Paris. As he writes in the book’s forward: “The commercial art market, and the presence and activities of mainstream museums, can often be misconstrued as standing in for culture more broadly.”

摘抄:Lerew also visits other organizations focusing on the region’s physical environment, including the Valley Relics Museum, a pop-culture wonderland of neon signs and ephemera filling two hangars at the Van Nuys airport; the Street Light Museum, which features some of the more than four hundred different lamp designs that illuminate the city’s streets; and the Southern California Railway Museum, which houses the largest extant collection of Pacific Electric Red Car trolleys, “the world’s largest electric railway transit system in the 1920s” that spread throughout LA before the rise of the automobile. Notably, it was Henry Huntington — whose former home and art collection form the core of the Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens — who owned LA’s streetcar system, just one of several connecting threads between cultural institutions across the city.

摘抄:Lerew names “the most unique and underrated museum in Southern California,” though, as the Antelope Valley Indian Museum State Historic Park, which confronts its own contentious history of collecting. The museum began with Native artifacts collected by artist Howard Arden Edwards in the early 20th century through plunderous means that were all too common at the time, such as grave robbing. Recently, however, the museum has started to reconsider how to address this legacy. In 2023, it began repatriating objects to the San Nicolas, San Miguel, and San Clemente Islands, with plans to consult with local tribes on the creation of new exhibits.

摘抄:Also on View: Unique and Unexpected Museums of Greater Los Angeles (2024) by Todd Lerew with photography by Ryan Schude is published by Angel City Press at the Los Angeles Public Library and is available online and through independent booksellers.

Through a Glass Lushly: Michalina Janoszanka’s Reverse Paintings (ca. 1920s)

摘要:米哈利娜·雅诺尚卡约20世纪20年代创作的玻璃反向画,以其绚丽多彩的自然景象而闻名,长期以来却鲜为人知。

摘抄:Michalina Janoszanka (1889–1952) is an artist better known for her role on the other side of the canvas, as the muse and mentee of famed Polish painter Jacek Malczewski (1854–1929). She posed for countless symbolist paintings, appearing alone, alongside Malczewski in double-portraits, among satyrs, and as Medusa. However, Janoszanka was more than a muse. She was also an artist in her own right. Trained in Kraków and Vienna, she became a strong oil painter. Her themes were traditional: portraits, still lifes, and religious scenes. But what most captured her mentor’s excitement, not to mention the attention of the Young Poland modernist art movement, was something else: the surreal, kaleidoscopic landscapes she painted directly onto glass.

摘抄:Reverse painting, achieved by building up layers of pigment onto the backside of a pane of glass, has a long history. Having spread as far as China from its birthplace in fifteenth-century Italy, the technique was favored in Eastern Europe for devotional images and icons. These paintings could be produced quickly and cheaply, and “had the added attraction of reflecting the scant light in the dark rooms of the peasant homes”, writes scholar Phyllis Granoff. For all their strengths, however, reverse painting was not counted among European fine art. By Janoszanka’s time, the medium was firmly in the realm of folk art.

摘抄:What Michalina did with reverse painting was entirely distinct from the stiff religious imagery of traditional Polish glass painting. Brilliant gem tones and metallic lines frame her subjects — lush flowers and trees, stylized birds and frogs — in shadowy landscapes. She achieves textures and tones that call to mind other mediums. Dense linework becomes lace-like butterfly wings. In Winter, swirled, watercolor blues form a marbled field reminiscent of stained glass. At the birds’ breasts, Janoszanka leaves visible brush strokes, evoking individual feathers. Butterfly juxtaposes traditional flower patterns — simplified, geometric — with life-like dry leaves. The result is whimsical and stylized, but not childish. In Spring, where Janoszanka sets glowing trees against an exploding coral sky, the effect is plainly psychedelic.

摘抄:Across the Atlantic, reverse painting’s heyday had come and gone by the early 1900s. By layering not just paint but also crumpled metal foil over glass, American “tinsel painting” had stretched the limits of technique — but the medium, adopted mainly by middle-class women, was viewed as “feminine”. The craft had come to be seen as hackneyed and outdated, a Victorian throwback, and the twentieth century saw many such paintings “cracked and broken and thrown away”, writes curator Karli Wurzelbacher. But at that very moment, modernist painters began experimenting with the old technique. Artists like Marsden Hartley (1877–1943) and Rebecca Salsbury James (1891–1968) expanded on the traditional themes (flowers, still life, birds) and pushed reverse painting in novel directions: new color palettes, new approaches to line and space, new abstractions. These American experiments, beginning in the 1910s, coincided with Janoszanka’s work in Poland.

现场丨 庞贝最后一日:VR感受维苏威火山爆发瞬间

摘要:北京举办“庞贝古城:最后一日”沉浸式展览,运用VR等技术,让观众体验维苏威火山爆发瞬间及庞贝古城的日常生活,包括建筑、饮食、教育等,展览结合考古发现和史料,展现古罗马文明的繁荣与毁灭,引发对文明和人类韧性的思考。

離不開,只能忍?走進緊鄰空汙違規工廠的國中小,看見一群被迫與「髒鄰居」生活之苦學童

摘要:台灣許多國中小鄰近曾因空汙受罰的工廠,學童被迫在惡劣空氣環境下上學。儘管官方數據顯示空氣良好,但異味等未納入監測,導致問題被掩蓋。弱勢家庭兒童受影響最深,凸顯空汙監測的侷限及社會不公。

繁华遍地——从晚明朱守城墓文物看当时市民生活

摘要:晚明江南城市繁荣,市民生活丰富多彩。上海朱守城家族墓出土文物展现了当时市民的物质生活,包括精美的文房用具、折扇等。朱守城为富农,而非文人,其墓葬反映了当时中产阶级对时尚物品的追求,以及织染技术进步对衣食住行带来的影响。 文人对紫檀等材质的评价也随时代变迁而改变,反映了社会风俗的变化。墓中文物体现了晚明海内外商品交流,以及工匠地位的提升。

摘抄:香港中文大学文物馆、艺术系与上海博物馆合办的大型展览“浮世清音——晚明江南艺术与文化”于2025年3月21日至7月20日在香港中文大学文物馆展出。该展览筹备多年,意在透过360余件来自海内外多家艺术机构和重要个人的珍贵收藏,从物质、思想、艺术三个层面,展现晚明这个独特时代的艺文风貌。本文结合“浮世清音——晚明江南艺术与文化”特展,为作者以1966年在上海宝山区顾村镇朱家巷发现的朱守城家族墓出土文物为切入点,探究晚明生产的精致工艺品,与当时市民主要的营生方式、工业技术发展、物质生活环境变化以及社会文化观念转移之间的关系。

摘抄:十六世纪中期,江南城市工商业空前畅旺。尤其隆庆元年(1567)明廷解除海禁后,中国成为当时全球海上贸易体系的一部分,各国商船纷纷来华购买土产,大量白银从日本、南美洲等地经此流入中国,令苏州、杭州、松江等江南主要城市──生丝、丝织品、棉布等大宗商品的生产地和集散地──加倍兴盛。江南地区此时不但本地产物和新奇的舶来品供应源源不绝,日用品和奢侈品更益趋精致考究。城市繁华,吸引了各色各样的人前来寻找治生和发展的机会。清初,张岱回忆晚明苏州的中秋夜,虎丘山上挤满本地人和侨居的商旅、士人、乐工、名妓、帮闲、奴仆等。这些身份职业各异的城市居民,亦即“市民”,正是晚明城市繁华生活的主要群体。

晚明江南市民构成复杂,各人拥有的经济资本、文化资本和社会地位可以有很大差异。虽然如此,市民之间仍有两个普遍特点:一,政治、军事、经济实力上,他们远逊于贵族、藩王、勋戚、中官、功臣家族这类自皇权延伸的群体。由于缺乏皇室庇荫,他们无可避免要自谋生计或经营家业,只不过明代家事管理之责经常委诸妇女,故士人往往自称“不事生产”。二,明代中期以后,朝廷无力控制之下,社会规范越发松弛,阶层流动逐渐普遍。此一社会现象,学界已有充分讨论。而个人的社会身份,在家世以外,还取决于个人的经济和文化资本的多寡,而累积的文化资本和社会地位,又对往后所能进一步获得的经济资本及其他社会资源(如人脉)有影响,各项因素互为作用。汲汲于经营自身的文化生活和社会身份,因此亦是江南市民的普遍特点。“而雅俗之分,在于古玩之有无,故不惜重值,争而收入”(吴其贞《书画记》卷二)。个人拥有的器物,尤其是古今工艺和书画作品,皆为个人文化内涵和社会身份的外显指标,故深受重视。如何治生、如何使用器物、如何建立社会地位等问题环环相扣,正是晚明江南不少市民的关注所在。

摘抄:本文收录于图录《浮世清音——晚明江南艺术与文化》,原标题为<繁华遍地——晚明江南城市中层市民的生活>

张德政读《大象的踪迹》|人象关系背后的生态文明之思

摘要:本书《大象的踪迹》探讨人象关系及生态文明。作者以多物种民族志视角,讲述大象与人类互动历史,批评西方中心论视角下对人象关系的解读,指出其忽略了东方特别是中国丰富的象文化和人象共存模式。文章对书中部分观点提出质疑,认为需更全面客观地理解人象关系,并从野象、家象、流浪象等视角分析大象生存策略,强调生态伦理及环境正义的重要性,建议通过生态补偿等机制,协调人象关系,实现人与自然和谐共存。

![《大象的踪迹》,[美] 奈杰尔·罗斯菲尔斯著,陈珏译,光启书局2025年1月版,332页,89.00元](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC3%E6%9C%9F/20250323-Picture57.jpg)

摘抄:《大象的踪迹》(Elephant Trails)是资深动物史学者奈杰尔·罗斯菲尔斯(Nigel Rothfels)的作品,通过“盲人摸象”“大象坟墓”等许多生动翔实的传说和历史故事向读者介绍了大象,并通过回溯这些传说的历史来源与实际情况的差异,批判性地看待人类对大象的诸多看法。透过大象的踪迹,我们不仅可以看到许多大象与人类世界接触的故事,更能引发对人与自然关系的思考:动物们如何在人类主导的生存环境中的适应,交织出与人类文化相互影响的历程,为读者从多物种民族志的角度去理解人类历史提供了很多素材。

摘抄:书中提及的大象种类非常丰富,从远古的猛犸象到现代的非洲象、亚洲象等均有涉及,不了解大象的读者可能会产生一些困惑。比如由于数据库的缺乏,作者在介绍费城动物园的非洲森林象约瑟芬时,借用野生非洲草原象姿势数据库来描述到“它鼻子的末端卷了起来,这样一个动作,还有它耳朵的位置,表明它感到不安”(47页),并注释数据库的适用性未必理想。从当代物种分类(林奈提出的双名法系统)来讲,大象不是一个种,而是一个科——象科(Elephantidae) ,现存的大象有两属三种,非洲象属和象属,其中非洲象分为非洲草原象(Loxodonta africana)和非洲森林象(Loxodonta cyclotis) 两种,象属中只有亚洲象(Elephas maximus )一种。事实上,现存的三种大象除了体型上的显著差异外,在行为、性格等方面也具有较大差异。

摘抄:一方面,由于古人对物种分类认知的局限、双命名法的提出(1753年)等原因,在许多历史记载中,不论中外都不会对大象的种类有进一步的分类,许多图画资料中的大象也会成为“亚非混血儿”,甚至是画家想象中的“象”。比如在拉菲亚战役中,托勒密四世是否真的有用象军和安提古三世作战?率领的非洲象象军到底是森林象还是草原象?我们可以根据现有知识来猜测判断。非洲草原象的体型大于亚洲象,大于非洲森林象;亚洲象更温顺更容易驯化,非洲森林象也相对温顺,可被驯化,但容易受惊,非洲草原象性情过于暴躁,很少被用于组建象军。再从战场的描述上看,托勒密的非洲象在与更大的印度象碰撞前惊慌退缩,并穿过他们身后的友军步兵队列,导致队伍混乱。如果史料记载无误,我们基本可以推断托勒密王国应该是就地驯化了相对温顺的非洲森林象作为战象,象军交战的情形也符合我们当前对大象性情的认识。