文章

本周看什么 | 最近值得一看的 9 部作品

摘要:本周推荐九部影视作品:《少年混沌时》(英剧)、《苏莱曼的故事》(电影)、《树下有片红房子》(国产剧)、《白宫杀人事件》(美剧)、《金装律师:洛杉矶》(美剧)、《雷宾斯克八卦秘闻》(俄剧)、《忍者蝙蝠侠大战极道联盟》(电影)、《适合我的酒店》(电影)、《越南:改变美国的战争》(纪录片)。另有《名侦探柯南:独眼的残像》、《猫眼三姐妹》、《地球特派员》、《棋士》等多部影片预告发布,《速度与激情7》、《机动战士高达:跨时之战》、《制暴:无限杀机》、《火之鸟:伊甸之花》等影片定档上映。

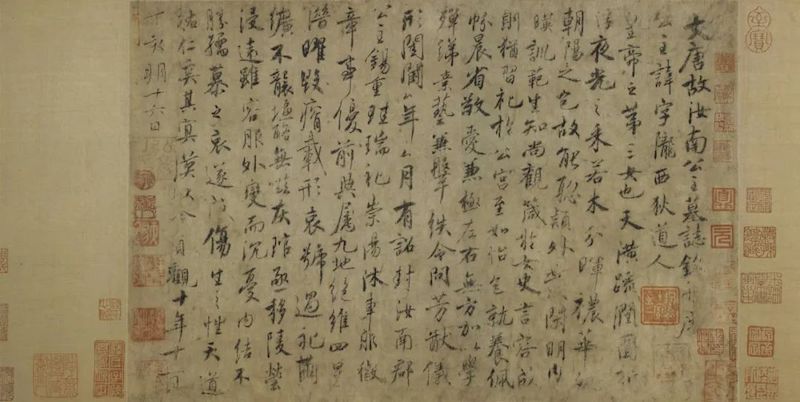

一周观展|鸡缸杯见证收藏往事,晋公盘凝固晋国霸业

摘要:上海龙美术馆展出近200件私人收藏的中国古代文物,包括鸡缸杯;上海博物馆东馆展出古代书画珍品;苏州博物馆展出晋公盘等文物;香港M+博物馆举办毕加索与亚洲艺术对话展;香港艺术馆展出塞尚和雷诺阿作品;海外展览包括蒙克肖像展、雨果素描展、伦勃朗作品展等,内容涵盖中国古代艺术、西方绘画、雕塑、摄影及当代艺术等多个领域。

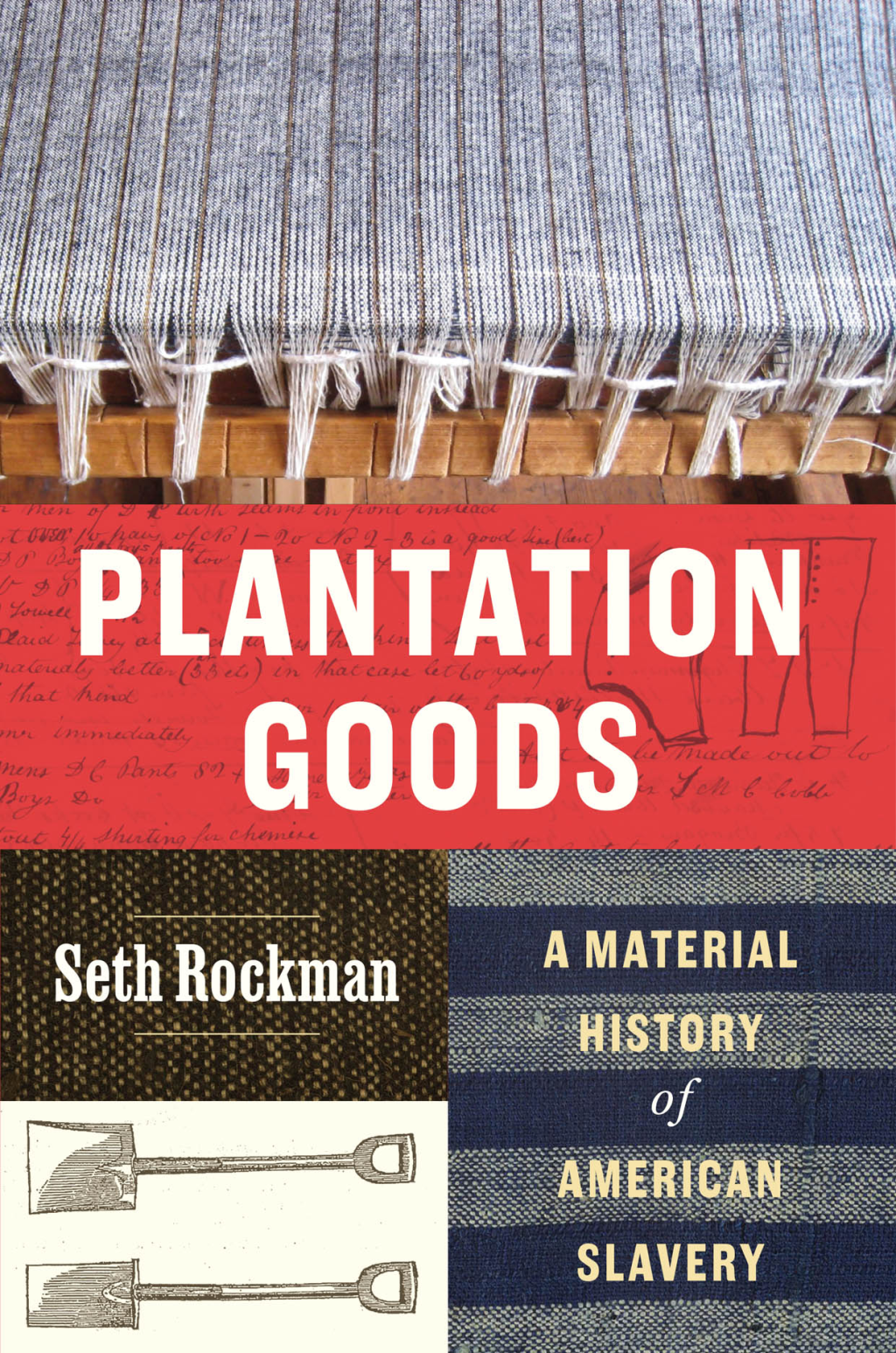

塞斯·洛克曼谈种植园经济与美国资本主义

摘要:塞斯·洛克曼的新书《种植园专用商品》颠覆了传统观点,认为美国奴隶制与资本主义并非对立,而是共生关系。通过追踪从新英格兰工厂到南方种植园的商品流动,洛克曼揭示了北方工业与南方种植园之间的经济“共谋”,以及奴隶制如何融入资本主义体系。他批判了将奴隶制视为低效的观点,并强调奴隶制对美国经济发展的核心作用,以及其对种族、阶级和性别关系的影响。

摘抄:塞斯·洛克曼的第一本书《艰难度日:早期巴尔的摩的雇佣劳动、奴隶制与生存》(Scraping By: Wage Labor, Slavery, and Survival in Early Baltimore)聚焦于美国快速发展的城市之一——巴尔的摩,探讨了黑人与白人、奴隶与自由人、男性与女性等不同群体的生存策略。在这本书中,他深入分析了种族和法律镜框是如何塑造劳动市场,以及劳动市场如何反过来影响劳动者的机遇与困境。而在其近期出版的新著《种植园专用商品:一部美国奴隶制的物质史》(Plantation Goods: A Material History of American Slavery)中,他研究了新英格兰的工业革命,以及该地区生产的商品如何被运往南方种植园使用。这些“种植园专用商品”包括帽子、锄头、铁锹、鞋靴和纺织品等。通过追踪这些商品从制造地到使用地的流动过程,塞斯·洛克曼试图揭示工厂工人与种植园劳工之间的联系,并由此构建一种新的美国历史叙事——不再将奴隶制与资本主义视为对立的两极,并由此展现它们如何相互交织、协同发展。

摘抄:在西方史学界,最著名的著作之一是埃里克·威廉姆斯(Eric Williams)于1944年出版的《资本主义与奴隶制》(Capitalism and Slavery)。威廉姆斯的研究聚焦于十八世纪的大英帝国,并提出了一个极具影响力的论点:资本主义的兴起源于加勒比殖民地,在那里奴隶被迫种植甘蔗,甘蔗生产创造了巨额财富,而这些财富又被英国资本家投资于工厂,推动了英国从十八世纪的重商经济向十九世纪的工业经济转型。一旦英国确立了工业基础,奴隶制便失去了经济上的必要性,因此英国能够“负担得起”废除奴隶制所需的代价。换句话说,奴隶制催生了资本主义,而资本主义最终促使了奴隶制的废除。过去七十年来,学者们围绕威廉姆斯这一论点展开了广泛讨论,试图深入理解英国经济的发展。

摘抄:在过去二十年里,美国大学的许多学者开始重新思考奴隶制与资本主义的关系,认为二者是共生的(symbiotic),而非对立的(antagonistic)。这一研究体现在多个方面。例如,通过账簿研究,学者们发现许多先进的会计技术首先在美国南方的种植园中应用,而非在北方的工厂;研究还表明,工厂的标准化管理和时间规制模式在南方的大型种植园中比在新英格兰的工厂更为常见;此外,资本流动的研究也表明,在十九世纪,许多投资者更倾向于将资本投入奴隶制种植园,而非工业工厂,因为种植园的经济回报不仅更为确定,而且全球市场对奴隶种植的棉花和甘蔗的需求也在稳步增长。

摘抄:然而,这不仅仅是因为马克思主义在美国学界的式微,而是一批坚守该传统的学者开始提出一些问题,这些问题有助于我们理解美国历史。这一转向尤其体现在非裔学者的理论创新中。以塞德里克·罗宾逊(Cedric J. Robinson)1983年出版的《黑人马克思主义:黑人激进传统的形成》(Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition)为例,该著作并未否定马克思主义的核心思想,而是主张必须将非洲及非洲裔群体五百年的独特历史经验纳入其理论框架。罗宾逊的洞见催生出一个新颖的分析视角:资本主义的经济逻辑不应仅以曼彻斯特工厂为分析原型,而应将贩奴船——那些横渡大西洋、载满被标价的人体——视为同等重要的研究场域。这种范式转移使学者得以在坚持阶级分析的同时,摒弃“工业资本主义为最高生产形态”的预设。在此基础上,学界逐渐突破尤金·吉诺维斯(Eugene Genovese)等前辈对社会发展“阶段论”的执着,转而关注资本主义如何通过人口商品化机制吸纳奴隶制,而非将其视为前现代残余。

摘抄:不出所料,人们开始质疑:“等一下,暴力?暴力怎么能被视为理性的经济选择?这可不好。”而《苦难的时代:美国奴隶制经济学》引发了大量批评,尤其是来自那些秉持自由主义传统的经济学家(libertarian economics)——特别是那些在1970年代和1980年代致力于市场自由能够最大化人类自由的观点的经济学家。这一观点几乎成了美国及西方世界经济学者的主流共识,尤其是在冷战时期。因此,当福格尔和恩格曼提出“市场并不必然促进自由,市场也可能剥夺自由”时,这对当时的学术思潮造成了极大的挑战。因此,经济学家们花费大量时间来争论《苦难的时代:美国奴隶制经济学》的观点,并通过其他定量分析方法重新评估奴隶制在商品生产中的效率。

摘抄:比如,当福格尔和恩格曼在分析种植园账簿时,他们量化了奴隶每日平均被鞭打的次数。这种量化分析本身便再现了奴隶制的非人化本质——正如种植园主当年将人体创伤转化为账簿数字,当代学者的统计实践亦在方法论层面延续了将人类简化为可计算单位的暴力逻辑。因此,许多历史学家选择不延续福格尔和恩格曼的研究方法,而是倾向于采用更多定性研究,即强调个人经历、社会结构和奴隶制的道德后果,而非单纯的经济数据分析。

摘抄:“共谋”(complicity)这个概念在过去七十五至一百年里,已经成为西方世界中一个重要的讨论话题。它的某些含义或许可以追溯到二战时期,特别是关于谁是纳粹的合作者(collaborators)。例如,在二战期间,人们开始反思——谁选择袖手旁观?谁对反人类罪行视而不见?谁为了赚取微薄的利润或避免遭到纳粹政权的干涉而选择沉默? 这些讨论使“共谋”概念逐渐发展,并在二十世纪和二十一世纪被广泛应用,以要求人们对自己的政治和经济决策负责。例如:当我给汽车加油时,我是否在全球变暖中扮演了“共谋者”的角色? 因为我在助长化石燃料的燃烧。当我购买某个品牌的衣服,而这个品牌的服装供应链涉及孟加拉国的血汗工厂时,我是否共谋于那些远在世界另一端、拿着极低工资的童工的苦难?当我使用iPhone时,我是否共谋于中西非矿工的困境? 因为他们在极端恶劣的条件下开采制造电池所需的稀土矿物。这些问题与我们今天的全球消费模式密切相关,它们让我们思考:当我们消费某种商品时,在供应链的另一端,到底发生了什么?

我感兴趣的问题之一是,如何将这种“共谋”概念历史化(historicize)。但我们是第一代提出这些问题的人吗? 答案当然是否定的。例如,在十八世纪九十年代的英国,废奴主义者就开始对奴隶制和奴隶贸易展开激烈抗议。他们向英国公众宣传:“每当你把一勺糖放进茶里,你就等于在饮用非洲奴隶的鲜血;你就等同于食人族;你和在巴巴多斯或牙买加挥舞皮鞭鞭打奴隶的种植园主,并无区别。”换句话说,他们将普通消费者与奴隶制的暴行直接联系在一起,指责英国民众在日常生活中默许并助长了奴隶制。

摘抄:因此,我并不只是想简单地找到“共谋”的证据,然后写一本书说:“看,北方和南方其实同样罪恶。”抑或是“看,那些自诩‘道德高尚’的人其实也是伪善的。”对我来说,这并不是历史学家的任务。历史学家的任务是理解人们在过去的世界中是如何看待自己的生活,并如何做出决策的。如果我们把“共谋”看作是一种常态,而非例外,如果我们承认没有人能够做到完全洁身自好,也没有人能完全避免以某种方式参与到世界上的压迫体系之中,那么,我们就可以更深入地理解历史上的人们如何在一个“共谋”无处不在的世界中做出选择。这正是我在这本书中想要探讨的核心问题。

摘抄:我希望通过插曲部分讨论这些问题:哪些历史遗存了下来?我们能在博物馆找到哪些物品?公众记忆如何围绕这些商品形成,或者在某些情况下,这些记忆是如何被抹去的? 例如,在其中一个插曲中,我探讨了一只1838年的褐色工鞋——它曾在十九世纪末芝加哥世界博览会上展出,在当代却被尘封于马萨诸塞州北布鲁克菲尔德历史协会的档案库。在二十世纪,这双鞋的历史意义被逐渐淡化,以至于如今仍然有很多当地的居民都不知道,他们所居住的地方曾经是美国奴隶工鞋制造中心。而恰恰是通过这些插曲,我希望能够将过去与当下联系起来。

摘抄:因此,尽管我想要研究种植园专用商品,但却苦于实物遗存稀少。但研究中我最大的意外发现是:生产这些商品的北方企业在罗德岛(我的居住地)、哈佛商学院以及众多小型地方历史协会和博物馆中,保存着海量档案资料。对于研究美国南方奴隶制的学者来说,“应该去罗德岛或马萨诸塞州找资料”这种想法似乎不合常理——谁会认为美国北方档案馆里存有讲述南方历史的证据?但这些商业档案确实蕴藏着大量奴隶制相关材料:奴隶主的来信、南方商人的函件、旅行推销员的报告、公司代理人的备忘录以及律师的法律文书。这些信件当年被寄回生产种植园商品的工厂后,归档保存了数百年。正是这些记录,使我得以发现种植园生活的新维度,并通过其他史料难以传达的方式,“聆听”被奴役者的声音。举个例子:在这些档案中,我经常发现奴隶主给北方制造商的信件,其中内容大概是:“我和我的奴隶谈过,他们说去年的布料质量不佳。他们希望布料能够编织得更紧密,颜色更深一点,并且需要更多羊毛填充。”虽然这并不意味着我们直接得到了奴隶们的第一手口述历史,但这样的信件确实让我们看到——奴隶对于他们所穿的衣物是有需求和偏好的。这些材料使我们能够进一步挖掘种植园劳工的社会史和劳动史。

摘抄:我试图在研究中保持这种意义的多重可能性——物品的意义随着持有者身份而流转。但更关键的是,这些物品切实塑造着人类生存境遇:布料的透气性直接影响奴隶的生存状况,鞋底的静音性决定着奴隶们夜间秘密集会的风险,斧柄的力学设计左右着劳动强度与效率。无论是奴隶、奴隶主、制造商,还是工厂工人,每个人对这些商品都有不同的期待和需求。因此,我希望在书中同时呈现这些不同的角度,让读者理解商品不仅仅是物品,更是人与人之间关系的媒介。

摘抄:南方奴隶主常常认为北方制造商是种植园农业的受益者。他们相信北方是靠南方致富的。当北方活动家开始将奴隶制谴责为道德罪恶时,南方奴隶主变得更加恼怒。因此,他们试图宣布经济独立,并宣称要自主生产商品。每当棉花价格下跌时,这些雄心便会付诸实践。但一旦棉价回升,奴隶主便停止设想建造工厂,转而又回去种植棉花。他们抱怨连连,但比起经济多样化,他们更热衷于追逐利润。正如一位满怀抱负的南方制造商哀叹的那样:大多数奴隶主宁愿购买最激进的废奴主义者制造的工具——只要价格足够低廉!

Painting in Pompeii “Rediscovered” as Andrea Mantegna Original

摘要:失传已久的曼特尼亚原作《基督下十字架》画作,在庞贝一座教堂被发现,经梵蒂冈博物馆修复确认后,现于梵蒂冈博物馆展出三个月。该画作16世纪曾记载于那不勒斯圣多明我大教堂,后不知所踪,最终在庞贝圣母玫瑰堂被发现。经无损成像技术分析,确定其为曼特尼亚真迹,展出后将移至庞贝教区博物馆永久收藏。

摘抄:Thought to be lost to history for centuries, a newly attributed Andrea Mantegna painting depicting Jesus Christ’s descent from the cross has made its way from a church in Pompeii to the Vatican Museums for a three-month exhibition starting last Thursday, March 20. Found in poor condition, the painting was attributed to the Venetian Renaissance artist during the Vatican Museums’s intense and meticulous restoration.

Prior to being identified, the last historical record associated with the painting dates back to the 16th century, when such a work was said to have been at the Basilica of San Domenico Maggiore in Naples. Without any records of its transfer, the artwork was discovered at the Sanctuary of the Blessed Virgin of the Rosary in Pompeii, where it was displayed in obscurity for centuries. The work is undated, but may have been commissioned between 1496 and 1501.

The Sanctuary posted an image of the work online in a digitized inventory of ecclesiastical cultural heritage in Italy, sparking the attention of Stefano De Mieri, a professor and researcher at the Suor Orsola Benincasa University in Naples, who intuited that the painting was an original Mantegna work in 2020. After visiting the work onsite in 2021, De Mieri observed that it had been heavily altered by several restorations in its lifetime.

The “Deposition of Christ” was subsequently brought to Rome in 2022 for further investigation and conservation, where non-invasive diagnostic imagery, research, and removal of the heavy overpainting at the Vatican Museum laboratories yielded confirmation that the painting was undeniably from Mantegna’s hand. The attribution was made that year, though it was only announced earlier this week.

美术馆里的“宠物总动员”:百余影像连接人与动物

摘要:北京时代美术馆举办“宠物总动员”摄影展,展出12国23位艺术家逾150件作品,探讨人与动物情感联结。展览包含多种风格作品,例如展现宠物比赛的焦虑与喜悦,宠物与主人的神同步瞬间,以及被遗弃动物的处境等,旨在通过艺术形式促进人与动物、自然间的和谐。展览允许宠物入场,并提供宠物便利设施。

摘抄:德国艺术家拉尔夫·哈根特用与人物肖像拍摄同样严肃和优雅的方式来描绘动物,赋予他图像中的每个生物以尊严和个性。从2013年他的第一个狗肖像开始,此后他拍摄了许多不同类型的动物,从小昆虫到大猩猩,从羊驼到企鹅。他广泛的动物肖像作品集展示了我们这个星球上许多天然物种的美丽。

笔墨与现代:姜宝林艺术研究展在沪举行

摘要:上海海派艺术馆举办姜宝林现代笔墨艺术研究展,展出其78件作品,涵盖白描、新抽象、积墨、大写意等风格。姜宝林师承李可染、陆俨少等大师,其作品在坚守传统笔墨的基础上,融合民间艺术及现代审美,展现出独特的“新抽象”风格,在传统与现代之间取得平衡。展览获得广泛好评,专家认为其作品兼具深厚的笔墨功底和强烈的视觉冲击力,是中国画现代转型的成功探索。

摘抄:一代艺术大家李可染与陆俨少先生在1987年曾同时为他们的学生姜宝林个展题词,38年过去了,当年的中青年画家也已是耄耋老者——80多岁、满头白发的姜宝林带着两位恩师的墨宝与他这几十年的艺术探索作品,呈现在上海海派艺术馆巨大的展厅。

3月21日,“既要笔墨 又要现代——姜宝林现代笔墨艺术研究展”在上海展出,展览呈现了姜宝林代表作品78件,分为白描、新抽象、积墨、大写四个板块,以近年来创作的巨幅作品为主。

姜宝林,山东平度人,1942年生。1962年考入浙江美术学院,由潘天寿、陆维钊、陆俨少、顾坤伯亲授。1979年考入中央美术学院山水研究生班,是李可染的研究生。现为中国艺术研究院博士生导师,中国国家画院院委、研究员,李可染画院副院长,复旦大学哲学学院艺术哲学研究中心研究员。他曾获“1992第26届蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛”大奖——大公政府奖;1999年获得美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼国际艺术基金会艺术创作一等奖;2017年其瓷板画作品《东方之韵》获英国剑桥大学徐志摩诗歌艺术节大奖——终身成就奖"银柳叶奖"。

此次展览全面呈现了姜宝林先生在不同创作阶段的重要探索。展览不仅包括他早期开创性的白描山水作品,还涵盖了在此基础上进一步抽象化的创新之作。这些作品突破了传统山水的界限,形成了独具一格的“新抽象”风格。此外,展览还特别呈现了姜宝林先生在创作白描山水和积墨山水之余的花卉大写意作品。这些作品以轻松洒脱的笔触展现出别样的艺术魅力,成为他艺术创作中的另一种重要表达。

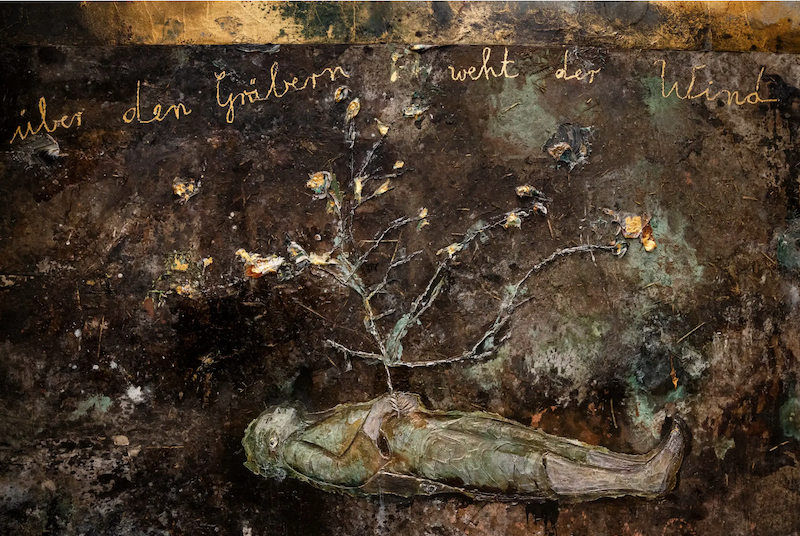

评展|当基弗相遇梵高:堆砌虚假,映衬着真诚自我

摘要:安塞尔姆·基弗在阿姆斯特丹市立博物馆和梵高博物馆举办联展,展出其回应梵高作品的巨幅绘画及其他作品。展览主题为反战,基弗的作品规模宏大,材料堆砌,缺乏早期作品的真诚,与梵高作品形成鲜明对比,后者以真挚情感打动人心。基弗受梵高影响深远,但其后期的创作风格与梵高的真诚形成了反差。

摘抄:安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)是德国新表现主义的代表人物之一,也是当代最重要的艺术家之一。他的作品使用稻草、灰烬、黏土、铅等材料,主题隐含着历史且富有诗意。自童年起,基弗就崇拜梵高,这一点也体现在他的作品中。

近日,基弗个展“花儿都去哪儿了”在荷兰阿姆斯特丹市立博物馆与梵高博物馆对外展出。市立馆呈现了该机构收藏的基弗作品与其最新创作,而梵高博物馆则展出了梵高名作与基弗回应梵高的风景绘画。不过,这位当代艺术家的巨幅画作并没有遮蔽梵高作品的星光。梵高从内心迸发出来的色彩表达了自我,而基弗的作品则是工业化规模下生产的艺术品,是无休止的材料堆砌,失去了年少时的真诚。

一周艺术人物|波士顿当代艺术奖颁出,巴特纳上海呈现个展

摘要:美国艺术家莎拉·施获得波士顿当代艺术中心Meraki奖;德国艺术家维尔纳·巴特纳上海个展回顾其艺术生涯;北京谢天成彩墨画展;上海王光乐个展展现绘画中的哲学思考;上海甘永川、顾炫工笔画双人展;杭州非遗传承人倪柏钦印纹硬陶作品展。

冯雅琼评《信用之灾》|“希望和恐惧之激情”

摘要:本书是哥伦比亚大学历史学教授卡尔·文纳林德关于17世纪英国金融革命的著作,探讨了信用观念的演变及其对英国经济社会的影响。作者认为,新的政治经济学观念是金融革命的关键,而非单纯的金融制度改革。书中以时间顺序,分别从炼金术、死刑和奴隶贸易三个角度,剖析了信用观念的形成和发展,并对南海公司事件进行了重新解读,指出其并非单纯的欺诈,而是时代背景下的一种金融创新。书中也提及了洛克、牛顿等人在金融革命中的作用,以及公共舆论对信用塑造的影响。

![《信用之灾:暴力、钱荒、泡沫与英国金融革命》,[美]卡尔·文纳林德著,周宇译,广西师范大学出版社2025年1月出版,360页,108.00元。](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC4%E6%9C%9F/20250330-Picture14.jpg)

摘抄:美国历史学家卡尔·文纳林德(Carl Wennerlind)的《信用之灾:暴力、钱荒、泡沫与英国金融革命》(后文简称《信用之灾》),近期由广西师范大学出版社发行了中译本。该书英文版问世于2011年(Casualties of Credit: The English Financial Revolution, 1620-1720, Harvard University Press, 2011),副标题可直译为“1620—1720年的英国金融革命”,中译本依据正文内容,提取了若干关键词,略作改动。

摘抄:《信用之灾》的写作和出版,除了作者长期以来对政治经济学的研究旨趣外,或许还与当时的社会环境和时代背景密不可分。在该书英文版问世的2011年前后,世界仍处于2008年全球金融危机的余波中。这场危机起源于美国的次贷危机,可谓二十世纪三十年代大萧条以来最严重的经济危机之一,给全球经济、政治和文化产生了深远影响。此后,全球经济缓慢复苏,但许多国家的金融体系依然脆弱。2010年,希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙等欧洲国家的公共债务水平较高,引发了市场对欧元区稳定性的担忧和一系列金融动荡。这些危机促使各国政府和国际组织加强金融监管和风险防范,也激发了社会各界的讨论和反思。《信用之灾》正是诞生于这样的时代背景和学术思潮中。

摘抄:学界通常认为,十七世纪末至十八世纪英格兰金融领域发生了一系列变革,包括光荣革命后国债的发行以及1694年英格兰银行的建立等,意味着新信用制度的确立和新金融体系的出现,可谓一场“金融革命”(Financial Revolution)。这场革命从根本上改变了英格兰:“由依赖长期筹资的国债、活跃的证券市场和流通广泛的信用货币组成的现代金融体系,使英格兰能够创建一个强大的财政—军事国家,打造一个占据全球主导地位的帝国,并比其他任何国家都更快地朝着工业革命的方向前进。”(《信用之灾》中文版第1页,后文如无特殊说明,所注页码均指本书)

虽然少有学者质疑英格兰确实经历了金融革命,但他们对究竟什么是其中最具革命性的部分存在分歧。有学者强调由议会征税权力支持的长期国债的引入(P. G. M. Dickson),威廉三世筹集短期贷款的成功(D. W. Jones)或国家增税机制的改进(John Brewer);也有学者认为新货币的发行(Keith Horsefield),或流动性强、透明度高的证券二级市场的形成(Larry Neal)才是影响最大的内容;在更多学者看来,政府信用的提升是金融革命得以发生的关键,他们或认为光革命期间权力从君主向议会的转移,使得建立可信的承诺和坚决尊重财产权第一次成为可能(Douglass North and Barry Weingast),或将政府信用的提升归因于辉格党霸权的崛起(David Stasavage)。

摘抄:作者独具慧眼地看到了炼金术与金融革命之间的关联:某种意义上说,对炼金术的追求,促成了信用货币的出现。正如弗朗西斯·培根对炼金术的看法,他一方面公开批评炼金术的诸多弊病,但同时也认为炼金术具有意想不到的好处,并用一个故事形象说明了这种潜在影响。“不可否认,炼金术士发现了不少好东西,给人们带来了有益的发现。他们和这个故事相当吻合:一位老人给他的女儿们留下一些金子埋在葡萄园里,却假装不知道具体地点;结果他的女儿们在那个葡萄园里勤奋地挖掘;虽然并没有找到金子,但是耕作的收成更加丰富。”(81页)虽然炼金术的炼制未能直接消除货币短缺问题,但通过启发和影响一种普遍流通的信用货币的发展,炼金术思想最终为找到解决问题的方法做出了贡献。

摘抄:霍布斯和洛克的认识论讨论体现了新知识分子的思维模式,“几乎标志着17世纪从事哲学、自然研究、宗教、历史、法律,甚至文学的英格兰人的努力”。概率推理加入了融合培根思想和炼金术思想的哈特利布理论,促使十七世纪下半叶出现各种各样的信用货币提案:让私人债务货币化,从而实现普遍可转让;知名商人联合创建伦敦银行,接受存款和发放贷款,推动“想象中的货币”被广泛接受;流通政府债券,将所有信任集中于国家,国家通过征税权确保债务安全;成立信贷办公室或信用银行,混合阿姆斯特丹银行和伦巴第银行的特征,发行以货物和商品为担保物的票据;土地银行计划,将土地视为最可靠、最理想的担保,由此发行最安全的货币。其中影响最大的,是英格兰银行的成立。

摘抄:作者在第六章中对认为南海公司从一开始就是一个欺诈计划的学术传统提出了质疑。如果我们从后世之明来看,尤其是从南海公司在泡沫时期(1719—1720年)实施的一系列欺骗和操控的角度来研究,确实容易想当然地认为该公司天生带有某种病症或缺陷,进而对其全盘否定。历史学家约翰·卡斯韦尔和约翰·斯珀林等对南海公司的研究,奠定了这一传统解释的基础。之后的学者常一概而论地将该公司的金融创新视为一种内在腐败,其贸易努力是异想天开。然而作者认为,如果我们将南海公司置于1710年金融危机的背景下研究,就会发现,该公司是建立在被同时代人认为是合理金融原则基础上的巧妙创新。哈雷的创新计划从一开始就受到了好评,并通过想象的力量激发了投资者的热情。而且由于该公司成功解决了持续的财政危机,所以很好地实现了其主要目标。只是到了1718年底,由于与西班牙的另一场战争的爆发,使公司涉足的奴隶贸易被迫终止,此时南海公司才向巴黎的约翰·劳的金融魔法寻求灵感,也就是在没有基础收入来源的情况下让股票升值。(201页)此后,才有了南海泡沫的发生。

摘抄:阅读此书,还能为我们的学术研究提供选题灵感。例如,科学革命与金融革命是否有以及有何联系。作者在论述英国信用货币观念的提出时,指出英格兰最初提出的广泛流通的信用货币实际上是在培根和炼金术的世界观中构思出来的,这一事实表明,科学革命在金融革命的发展中发挥了重要作用。而这一意外联系,历史学家迄今尚未充分意识到。(47页)自然哲学家们以独特的方式,为金融革命作出了贡献。在第三章中,作者展示了政治经济学家如何采用已经发展起来的自然哲学的各种方法来建立信任;在第四章中,牛顿加入造币厂的例子就是1690年代的方法和实践从自然哲学向政治经济学转移的例证。

在考察金融革命的思想基础史的过程中,作者为我们揭示了耳熟能详人物少为人知的一面。包括牛顿在造币厂的工作,牛顿凭借他在科学研究中使用的同样精密的方法,分析并重新组织了铸币过程。他在首都以外的地方建立众多临时造币厂,还给伦敦造币厂添置了更多机器,对员工进行时间—动作研究。在当时被认为英格兰最聪明的人之一的牛顿,果然不负众望,设法将硬币产量从每周一万五千镑增到了每周十万磅。(156页)再如作者对英格兰不同党派操纵公共舆论的探讨所表明的,笛福、斯威夫特等文学家也以他们的方式对时人如何看待信用发挥着不容小觑的影响。可以说,十七世英格兰为数众多的有识之士能够将个人对学术和知识的追求,与国家的前途和命运结合起来。

摘抄:其一,关于标题的译法。中译本不管是主标题“信用之灾”(Casualty of Crediit)中的“灾”,还是副标题中的“暴力、钱荒、泡沫”,均给人以负面印象,似乎信用给十七世纪英格兰带来的只有灾难性后果,与金融革命相伴的仅有恐惧和虚幻。事实上,作者在卷首引用了《牛津英语词典》(第二版,1989年)(The Oxford English Dictionary. 2nd ed., 1989)对“casualty”一词的详细解释,概括而言,它既是意外或事故(accident),也意味着机会或机遇(chance)。代表着偶然性、不稳定性、不确定性,有正面和负面、积极和消极的双重含义。作者还借用了十七世纪英格兰颇具影响力的政治经济学家查尔斯·达文南特的话:“在所有只存在于人类心智的事物中,没有什么比信用更奇幻和美妙了;它永远不能被强制施加;它取决于意见;它取决于我们的希望和恐惧之激情;它常常不请自来,又常常毫无缘由地消失;一旦失去,就很难完全恢复。”(第1页)作者在后文的论述中,似乎花了更大篇幅论述信用在应对货币危机中所起的积极作用。信用不仅是危险、不稳定的,容易受意见的影响,同时也有其美妙和希望的一面。因此有读者建议主标题可译为“信用的不稳定性”,可再推敲。

On Our Problematic Obsession with First-Love Stories

摘要:人们迷恋初恋故事,媒体中充斥着初恋主题,因为它代表着人生新阶段的开始。然而,这种迷恋可能源于怀旧和对简单理想的渴望,忽视了初恋的复杂性和可能存在的负面影响。许多初恋故事并非如想象中美好,这种理想化的描绘可能造成不切实际的期待,甚至影响心理健康。近年来,文学作品中对初恋的刻画更加多元化,反映了爱情的复杂性和多面性,超越了传统刻板印象。

摘抄:While my own first love wasn’t the deepest or longest lasting, it was one of the most impactful, tied up as it was in the chaos of transitioning from child to adult. It wasn’t just about romance; it was about growing up, figuring things out, and understanding how those years shape us. As a writer, I’m endlessly fascinated by what makes us who we are.

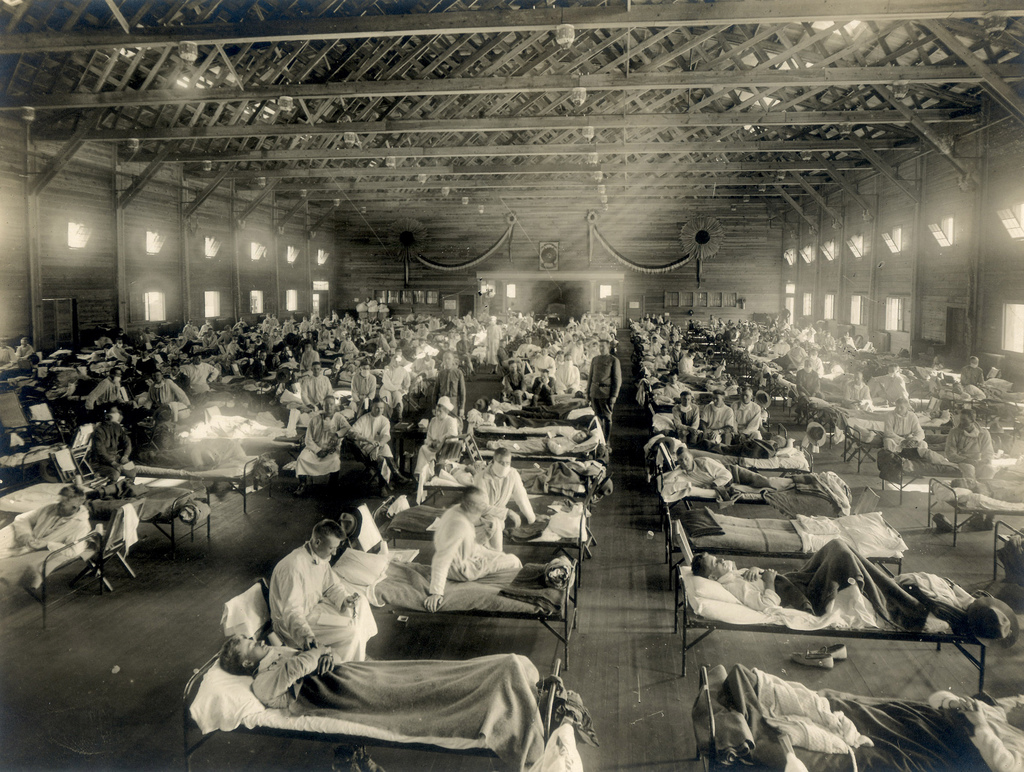

How the Industrialization and Militarism of the Early 20th Century Helped Spread the Spanish Influenza

摘要:20世纪初的工业化和军国主义助长了1918年西班牙流感的传播。战争期间,大量士兵在拥挤的军营中集结训练,为病毒的快速传播创造了理想条件。 美国堪萨斯州芬斯顿军营率先暴发疫情,随后波士顿的德文斯军营也遭受重创。流感迅速蔓延全球,造成数千万人死亡,并对经济造成严重冲击。当时的公共卫生措施有限,媒体报道也存在夸大和失实之处,加剧了恐慌。流感不仅是群体性疾病,也给个人带来巨大的痛苦和心理创伤,甚至引发精神疾病。尽管战争结束后流感逐渐消退,但其造成的巨大影响和教训至今仍值得深思。

摘抄:By the end of March 1918, over six hundred of the men at Camp Funston became ill with influenza, with many of them incapacitated, unable to carry out their service duties. Like Gitchell, Drake, and Hurby, many of them felt wretched from fever, muscle pain, and inflammation. As the week carried on, flu patients could experience sore throat, a runny nose, and the loss of appetite. Some men complained of abdominal pain, and others vomited uncontrollably. Other soldiers lay stricken, with their faces sullen, their airways obstructed by their mucous membranes. As the number of indisposed men grew, the military set up a communal sickroom, an infirmary that had been converted into a makeshift hospital where young soldiers lay near-comatose on angular cots, wrapped in pillows and linens. Staff began to don protective gauze face masks, as the recently able-bodied young men languished, incapacitated not by the expected war that had brought them to the camp, but by an invisible predator in their midst.

摘抄:Early versions of influenza surfaced many times during human history. In some cases, medical philosophers classified the disease according to the plagues of their time, and in other circumstances, it became a metaphor for war. During his lifetime, the ancient Greek philosopher Hippocrates compiled a catalog of infections in his Corpus Hippocraticum, which provided insight into the etymology and progression of various diseases. Hippocrates writes of the “Cough of Perinthus,” a fifth century B.C. epidemic that swamped a Greek seaside town on the Sea of Marmara, afflicting the upper respiratory tract in what is thought to be the first influenza epidemic in human history.

摘抄:The earliest account of an influenza epidemic in the modern era appeared in Britain in 1803. Dr. Richard Pearson, a London-based physician who conducted observations of the epidemic during the initial phase, affirmed: “The Influenza, as it appeared in 1803, is precisely the same disease which has extended itself at different periods for near a thousand years.” By 1831, a lethal strain swept across Europe with successive waves in 1833, 1837, 1847, and 1889. The recurrence of these outbreaks suggests that influenza slipped through the ever-growing cracks of society—ongoing class war, mounting anti-colonial strife, and concurrent disease crises, such as cholera. Prior to the development of germ theory, the waves were perceived to be random acts of God, but with time, and in some cases, people began to ascribe disease to specific places and people.

摘抄:This work to otherize the malady—as a foreign invasion—neither reduced anxiety nor prevented the illness; instead, it perpetuated a message that the flu was an uninvited guest overstaying its welcome (and perhaps of less concern to England’s domestic population). Nevertheless, in Britain, similar to the United States, soldiers disproportionately fell ill to influenza, which meant that the population associated the contagion with militarization. A 1919 piece in the Manchester Evening News reveals an unfortunate and mislaid hope that human bloodshed and conquest could defeat the virus.

摘抄:We take for granted today the precision—perceived or otherwise—granted by modern record-keeping and statistics for most of the West. We can record a birth through a certificate, or confirm a cause of death through an autopsy. But these mechanisms did not always hold in early 1919—especially for the working poor.

摘抄:In November 1918, the Times reported a salacious article, “Triple murder and suicide,” suggesting that murder and suicide were linked to the influenza outbreak. Aiming to enliven the dull rhythm of life, the paper veered slightly from the truth. That fall, Leonard Sitch, an avid baker in Suffolk, England, had a breakdown, stabbed his wife and two children, and eventually hanged himself. Some of his neighbors were in disbelief, citing that he was respectable, while others told reporters that his mental health was attributed to the aftershock of having the flu. Although some people were skeptical about the relationship between influenza and psychosis, at the time, some scientists believed there might be an association.

摘抄:Contrary to popular thought, the 1918 flu would claim more lives than the bubonic plague. In Britain alone, that death toll was over 200,000. The inescapability of infection meant that people sought care wherever they could find it. The bed featured as a place where flu patients—whether in a public military camp or their private homes—found refuge. People’s experience with the flu did not always look the same. For soldiers on active battle duty, most of whom were living in close quarters, social distancing was nearly impossible. But a section of the creative workers, many of whom came from the upper class, had more autonomy on how their home situation was structured. The flu was not only a phenomenon of mass contagion, which rumbled through entire communities; it was also a private battle that people felt in their beds.

What the Mysterious Mating Habits of an Enigmatic Species Reveal About the Secrets of Evolution

摘要:黑 grouse雄鸟为交配进行精心炫耀,耗费巨大精力,但雌鸟却只选择少数雄鸟交配,且连续几代都选择同一雄鸟,导致种群基因多样性低。这种现象被称为“求偶场悖论”,至今未解。芬兰科学家对黑grouse进行了长期研究,收集了大量数据,包括体重、羽毛颜色、梳状物大小和基因信息等,试图揭示其背后的原因,但谜团依然存在。

摘抄:In all animals mating is a deal: one sex donates a few million sperm, the other a handful of eggs, the merger between which—unless a predator intervenes—will result in a brood of young. Win-win for the parents, genetically speaking. But there are few creatures that behave as if sex is a dull, simple or even mutually beneficial transaction and many that behave as if it is an event of transcendent emotional and aesthetic salience to be treated with reverence, suspicion, angst and quite a bit of violence.

摘抄:In the case of Black Grouse the males dance and sing for hours every day for several exhausting months, selling their little packages of sperm as passionately and persuasively (and frequently) as they can. To prepare for the ordeal they grow, preen and display fancy, twisted, bold-colored feathers. They gather together in one spot, putting themselves at conspicuous risk of attack by hawks and forgoing opportunities to feed. They fight with deadly intent again and again, suffering significant injuries. As excitement builds they expand the bright red, swollen, fleshy combs over their eyes, covered with hundreds of tiny tentacles like vermillion sea anemones. The act of sexual congress itself, the consummation of the deal, takes seconds. The rest has taken months of practice and preparation and is elaborate, extravagant, exhausting and elegant. Why?

摘抄:Among the enduring enigmas, Black Grouse represent the purest example of one. For here is a bird that is obsessively choosy—on the females’ part—when it comes to sex, and in which a single male gets almost all the matings at any one lek. Given that this also happened a generation before, and that males live near where they were born, it follows that some of the rivals on this lek will probably be brothers and half-brothers, fathered by the same male. For generation after generation the local population goes through a narrow genetic filter, with just one male doing most of the fathering each year, so the genetic diversity in the population is inevitably low. There must be relatively little to choose between the males genetically compared with other species. So in this species, far more than others, there is surely little point in being choosy.

摘抄:This puzzle has been known to biologists since 1979 as the “lek paradox” and it remains unresolved. The scientist who coined the term, Gerald Borgia, was drawing attention to the fact that if females are consistently choosing the same males, they will soon cause any variety to diminish, maybe even disappear. So the choosiest species seem to have the least reason to be choosy. Resolving this puzzle to my own satisfaction is one of the tasks I have set myself by watching this lek. Incidentally, unlike in racehorses, lekking does not make the species problematically inbred, because female Black Grouse emigrate from their native area so they bring fresh blood to each lek. The females attending this lek were probably fathered in a different dale, twenty miles away or so. But a glance across the lek now confirms that there is very little to choose between the males and unless you carefully count missing tail feathers or notice scars about the mouth, you cannot even recognize individual males.

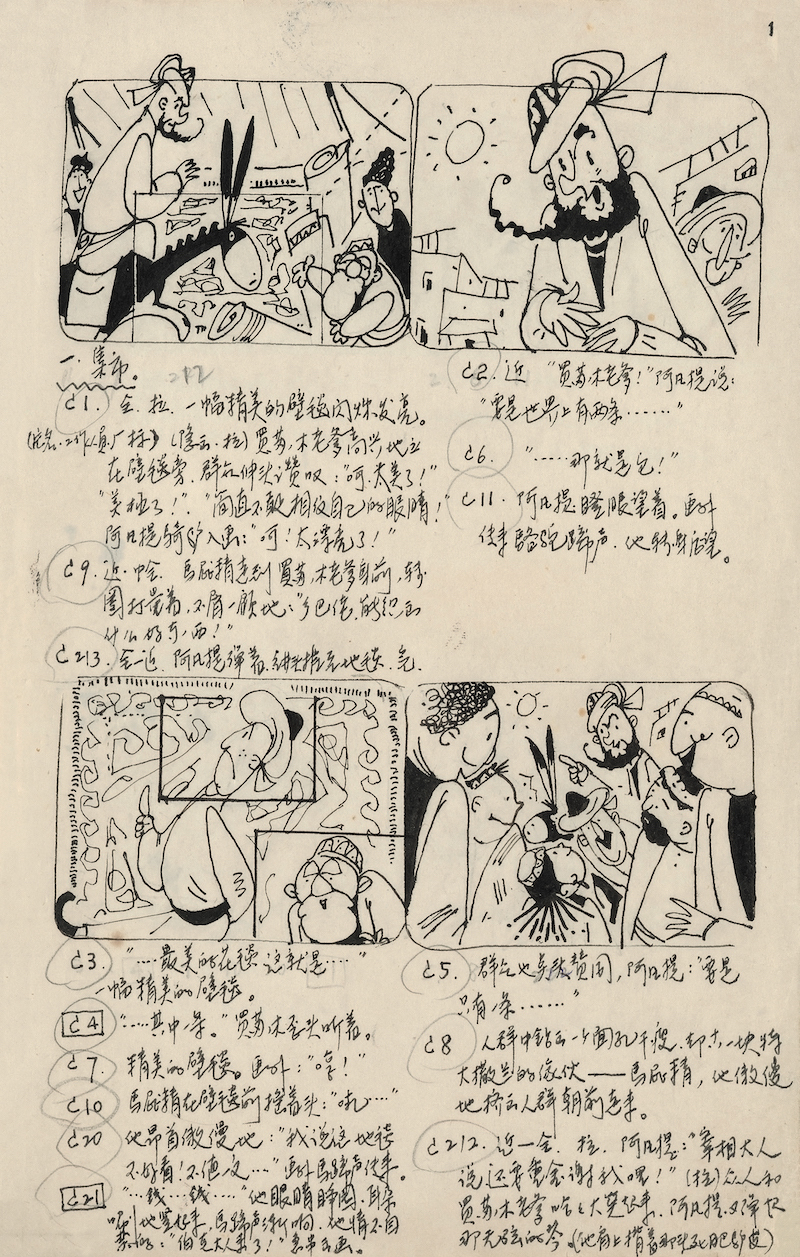

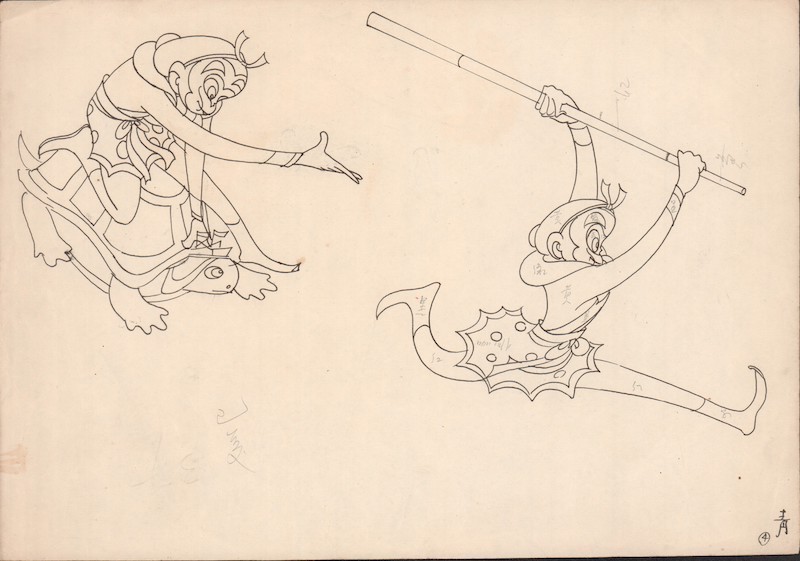

从这场特展回顾中国动画百年学脉

摘要:上海中国国际设计博物馆举办“中国动画的学脉与精神研究展”,展出630余件展品,回顾中国动画百年发展历程。展览展现了中国动画从初创时期的技术突破,到上海美术电影制片厂时期的民族风格探索,再到当代数字时代的自我重构,体现了中国动画在不同历史阶段的技术进步、艺术创新和文化传承。展览特别关注传统艺术对中国动画的影响,以及中国动画人对民族文化精神的传承与创新。

摘抄:澎湃新闻了解到,此次展览是首次将影响美术片艺术风格发展的绘画艺术作品与动画作品并置展出,探讨传统艺术对中国动画创作面貌的深刻影响,揭示中国动画学派从民族文化中汲取养分的创作路径。并特别展出了各个历史时期,动画分镜、美术设计、人物造型、赛璐珞片等珍贵史料,收录大量动画从业者的口述历史,呈现不同历史阶段的动画创作经历与艺术思考,构建起一条由“人、事、物”交织而成的中国动画学脉地图。

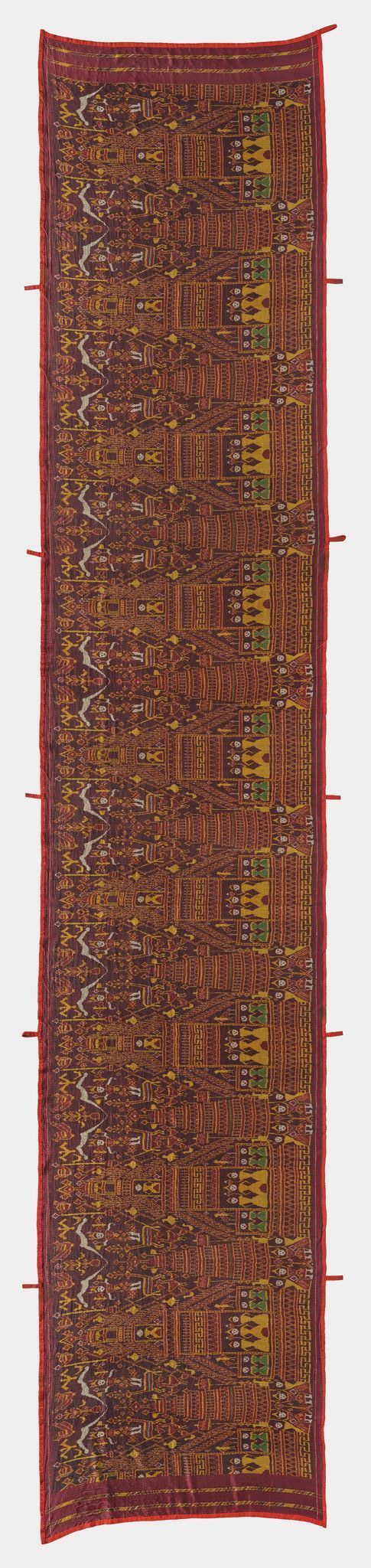

台北故宫博物院亚洲织品展换展

摘要:台北故宫博物院南部院区“包罗万象:院藏亚洲织品展”更换展品,展出柬埔寨、阿富汗等地织品,分为“包覆与盛物”、“装饰与辨识”、“护佑与祝福”三大主题,并设“婚庆盛装”单元,展现亚洲织物多元面貌及文化内涵,展期分两期,3月22日至6月22日及8月2日至11月2日。

摘抄:织品服饰一直是人们追求美好生活与品位的具体表现,自古以来,染织工艺受到地理环境、社会经济、贸易交流、民情风俗等不同影响,呈现出丰富多元的面貌。台北故宫博物院南部院区常设展“包罗万象:院藏亚洲织品展”近日更换一批展品,呈现柬埔寨、阿富汗、印度、印尼、孟加拉地区等国家和地区的特色织品,从实用功能、社群关系、精神象征等不同的方面,呈现织物跨越时代与地域的多元面貌与丰富意涵。

摘抄:展览划分为“包覆与盛物”“装饰与辨识”“护佑与祝福”3大主题。本展特别单元——“婚庆盛装”单元展示马来西亚的结婚礼服,呈现其中的礼俗文化,以及人们对于美好生活的期盼。

本年度“包罗万象:院藏亚洲织品展”分为两期,前后期展品将更换,第一期展期为3月22日至6月22日,第二期展期为8月2日至11月2日。

摘抄:结婚是人生中的重要里程碑,马来传统婚礼融合伊斯兰信仰与在地文化,主要仪式包括探询、提亲、订婚、婚约、并坐等。在婚礼宴席中,新娘通常身穿优雅的古笼装(baju kurung),由上衣与长裙组成,搭配精致头巾与黄金首饰;新郎穿着传统的马来装(baju Melayu),包括上衣与长裤,下身围裹织金腰布,头戴“登果洛”帽饰(tengkolok)或宋谷帽(songkok)。新人并肩端坐在礼座上,宛若国王与王后般尊贵,接受宾客们的诚挚祝福。

摘抄:阿富汗传统的女性长款连衣裙,由上身衣片、袖管与裙身缝制而成,常见以色彩鲜艳的丝质或棉质布料制作,并缀有精致的手工刺绣,图案多为花卉、植物与几何纹样。这些缤纷而华丽的连衣裙,通常使用于婚礼或节庆等特殊场合,象征喜悦与祝贺。穿着时,一般会搭配宽松长裤,以及覆盖头与肩部的披巾,不仅展现当地文化传统,也符合伊斯兰教对遮蔽身体的服装规范。

摘抄:宋吉(songket)织金锦工艺,是在丝织品中以加纬技法织入金、银线,盛行于印尼、马来西亚等东南亚地区,是财富与权势的象征,深受王室宫廷青睐,成为奢华织物的代表。这件来自苏门答腊巨港的织金锦肩布,中央为菱格与花卉纹,两端有三角形的竹笋纹(pucuk rebung),寓意生机蓬勃。

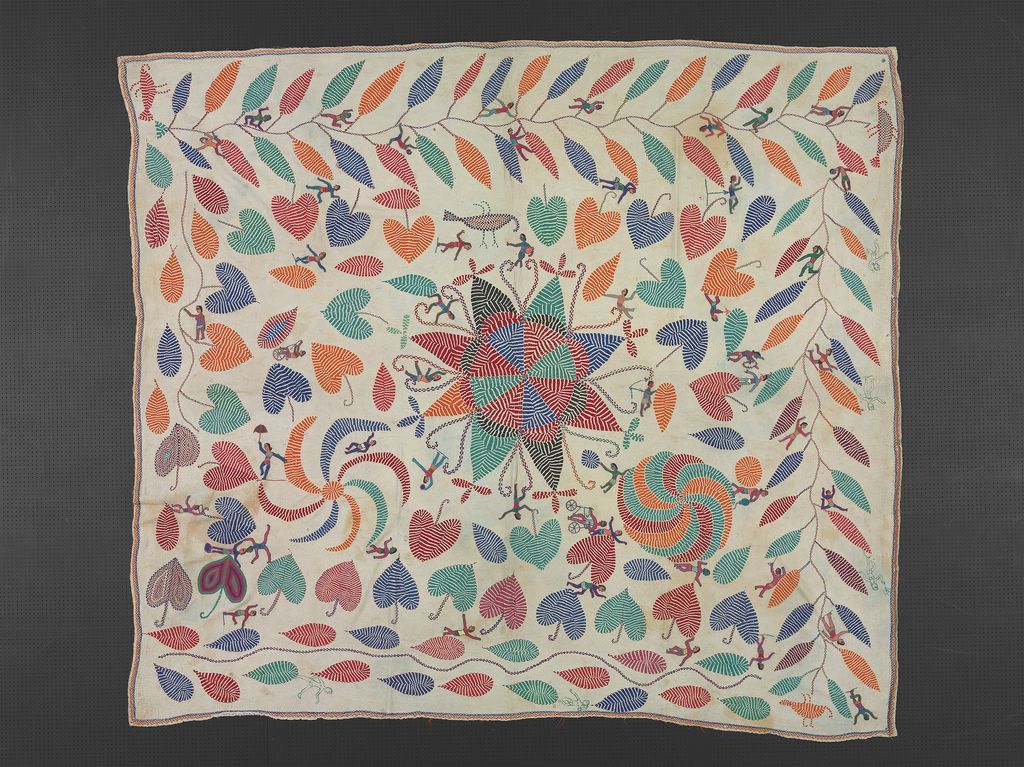

摘抄:“坎特”(kantha)是孟加拉地区特有的传统工艺,当地妇女将家中旧的腰布、纱丽等棉布多层叠放,以简单的平针技法缝制成寝具、挂饰、盖巾等生活用品。针缝过程在布料表面留下大量白色直线,形成波纹效果,另外再搭配多彩刺绣,呈现各种人物、动物、花卉、植物、交通工具等图案,形象生动有趣,反映出女性的勤俭与创造力。

摘抄:“普哇库布”(pua kumbu)是砂拉越的伊班族(Iban)最精美且神圣的织物,使用棉线制作,并透过经向伊卡技法织成,纹样设计受自然环境、梦境与信仰启发,常见动物、植物、人形、神灵、几何图案等。伊班族认为普哇库布具有保护与祝福的功能,广泛使用于各种节庆及生命仪式,也是家族传承的珍宝。

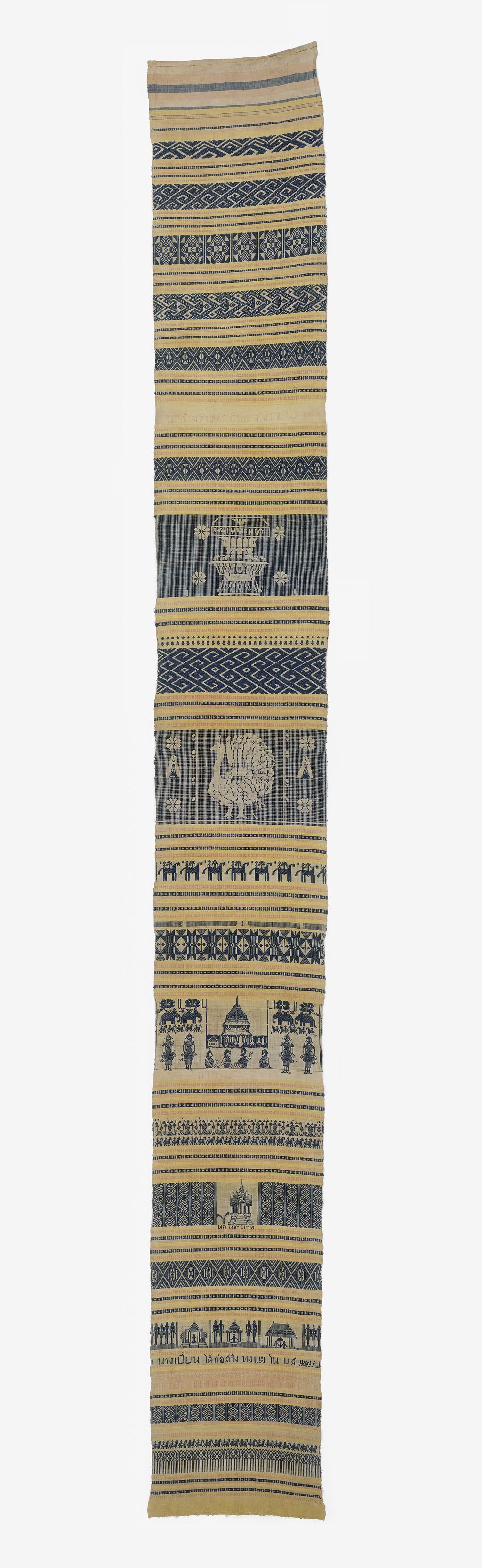

摘抄:礼仪挂幡“通”(tung)是狭长、垂直悬挂的旗帜,流行于泰国北部、老挝、缅甸掸邦、中国西南等上座部佛教地区,通常由女性信徒织造,于节庆或仪式中供奉给佛寺,藉此为往生者累积功德,也象征对未来的祝愿。这类挂幡多以白色为底,以加纬技法增添彩色装饰,常见纹样包括佛寺、宝塔等宗教建筑,并搭配动物、人物、植物、船舶、几何图案等。

鉴赏|来自东周晋国的玉立人、貘尊等文物

摘要:苏州博物馆举办“吴国的北方朋友:东周晋国文物”特展,展出玉立人、貘尊等十件珍贵文物,展现晋国兴衰及晋吴两国文化交流。展品包括山西博物院藏的玉立人、立鸟人足筒形器、龙耳人足方盒、貘尊,蚌埠市博物馆藏的龙首流提梁盉,河南博物院藏的兽首流提梁盉,山西博物院藏的风首流提梁盉,南阳文物保护研究院藏的玉覆面,山西省考古研究院藏的龙形玉饰,以及山西博物院藏的蟠螭纹莲盖壶。展览以申公巫臣出奔为线索,分为出奔、委质、聘问、会盟四个单元,展现春秋时期诸侯间的政治和文化互动。

摘抄:据悉,苏州博物馆自十五年前推出“吴国王室青铜器特展”后,首次将吴国的关系网络延伸到了黄河流域,在介绍晋国兴衰成败的同时,也尝试挖掘展示晋吴两国在文献记录以外的互动往来。澎湃新闻特精选十件展品,以飨读者。

摘抄:“玉人”正面站立,是人与龙的组合。他的头顶盘有龙形头饰,两只手臂也化作龙形;衣饰为上身高领衣,领下右侧开短衽,有束腰;下裳呈梯形,膝前有垂叶形饰,称作“芾(fu,二声)”,是跪坐时腰腿部位的遮蔽物,也是贵族的象征,《诗经·小雅·斯干》有“朱芾斯皇,室家君王”,金文中也主要见于周天子的赏赐。玉人出自晋侯墓地M8,墓主为晋献侯,同出有一套晋侯稣钟,记载了献侯参与周天子讨伐东夷的战争,功勋卓著,受到奖赏。

摘抄:“貘尊”出自绛县横水墓地M2158。貘的形态相当写实,应当是有马来貘一类的图像蓝本,但身上的纹饰采用的是一些固有的模式化母题,貘身满饰羽翎纹,从颈部一直延伸到臀部,此种纹饰多见于鸟类形象中;尾部为一圈目云纹及三角云纹;四足外侧均饰有一条蜷曲夔龙。横水墓地出土的许多青铜器上带有“倗”的铭文,发掘者由此认定该处是不见于典籍的一处倗国贵族墓地。在横水墓地发现的西周晚期遗存已很少,而横水墓地距北赵晋侯墓地直线距离仅30公里,可以想见随着晋国的扩张,倗国可能在西周晚期即已灭亡。

摘抄:壶盖为七片莲瓣形,莲瓣内各有两条相背的双首螭龙;颈部有一对浑身花纹回首吐舌的虎形耳;通体饰六周辫形綯纹,分别为盖上一周,壶体四周,圈足一周;綯纹间装饰云纹作底的蟠螭纹和凤鸟纹,其中凤鸟纹处于第二层,一、三、四层的蟠螭纹结构相似,为上下颠倒的螭龙依序衔食前一条的尾部,最下层为连续的正向螭龙衔咬前一条的足部。

此件铜壶的莲瓣及吐舌虎形耳造型与大英博物馆藏一对赵孟介壶十分相似,赵孟介壶盖周缘有铭文“遇邗王于黄池,为赵孟介,邗王之锡金,以为祠器”,意思为“晋吴相会于黄池,我(铸器之人,应为赵氏臣属)为赵孟(按文献为赵鞅)引见吴王,吴王因此赏赐吉金,我用来铸造了这对铜壶”。赵孟介壶为公元前482年黄池之会的直接见证物,这件莲瓣盖铜壶的制作年代亦当相差不远。

该起个红眼了丨DNF世界观衍生动作游戏《第一狂战士:卡赞》完整游玩报告

摘要:《第一狂战士:卡赞》是款高难度第三人称动作RPG,质量上乘,流程时长40小时以上。游戏拥有丰富的敌人种类和处决动画,近40套装备,三种武器和独立技能树,鼓励玩家尝试不同套装和战斗风格。地图设计合理,避免了刻意刁难玩家,并提供多种辅助道具。战斗强调动作交互,BOSS战具有固定招式循环,玩家需要精准操作和化解招式。剧情讲述卡赞复仇的故事,以严肃阴暗的风格呈现DNF平行宇宙的IF线,整体流程成熟可控。游戏是DNF IP成功的3D化尝试,值得推荐。

Science周一新闻|你有没有想过,海豹为什么不会溺水?

摘要:最新Science杂志报道,研究人员发现海洋哺乳动物,例如海豹,可能拥有某种特殊机制来应对长时间潜水,这与其血液循环的感知直接相关。

摘抄:在最新一期Science杂志(2025年3月21日刊)上,一组研究人员报告称,海洋哺乳动物可能拥有一种秘密武器,可帮助它们应对长时间潜水的情况——这是一种直接感知其自身血循环中氧含量的能力,而大多数的陆地哺乳动物是没有这种能力的。

摘抄:McKnight等人发现,潜水持续时间与血氧水平密切相关,但却不受CO₂水平或血液pH值的影响。

据研究结果表明,即使暴露于比环境空气高200倍的二氧化碳浓度时,这些海豹的潜水时间也会保持不变。然而,改变氧气水平(无论是将环境中的氧气浓度加倍还是减半)都会显著影响海豹在水下停留的时间。

McKnight等人认为,这项研究提供了令人信服的证据:灰海豹具有感受氧气浓度的认知能力,这使得它们能够相应地调节其潜泳时间。

此外,鉴于海洋哺乳动物在潜泳相关适应性上广泛存在趋同演化,其他物种很可能也有类似的感知氧气的机制。

全国只剩北京能发了:杭州地区电报服务 5 月 1 日起将全面停止

摘要:杭州电报服务将于2025年5月1日停止,届时全国仅剩北京还能发电报。杭州最后一名电报员也将退休。

摘抄:目前所有办理的电报业务,都是通过电脑上输入文字、打印之后再寄出,并非由传统电报机发出。IT之家从报道中获悉,杭州现役的唯一一台电报机去年就已无法正常收发电报。1992 年至今,发电报的价格均为每字 0.14 元。

浙江大学信息与电子工程学院教授余官定表示,世界上开展电报业务已将近 200 年,通信技术发展突飞猛进,电报业务的退出是通信技术更新迭代的必然结果。

杭州电信最后一名专职电报员任宏也将于今年 12 月退休,其能够随手翻译 3000 个常用字,譬如“0375 6015”代表“再见”。在他所在的“中国电报微信群”中,只有全国各地 11 名在岗、离岗同事。

How to Enter the US With Your Digital Privacy Intact

摘要:入境美国时,保护数字隐私面临日益增长的风险。采取一些措施,最大程度减少海关及边境保护局获取你数据的风险。

摘抄:When Ryan Lackey has traveled to countries like Russia or China, he has taken certain precautions: Instead of his usual gear, the Seattle-based security researcher and chief security officer of a cryptocurrency insurance firm brings a locked-down Chromebook and an iPhone that’s set up to sync with a separate, nonsensitive Apple account. He wipes both before every trip and loads only the minimum data he’ll need. Lackey has gone so far as to keep separate travel sets for each country, so that he can forensically analyze the devices when he gets home to check for signs of each country’s tampering.

Now, Lackey says, the countries that warrant that paranoid approach to travel might include not just Russia and China but also the United States—if not for Americans like him, then for anyone with a foreign passport who might come under the increasingly draconian and unpredictable scrutiny of US Customs and Border Protection (CBP). “All of this applies to America more than it has in the past,” says Lackey. “If I thought I were likely to be a targeted person, I would go through this same level of protection.”

摘抄:“We’re seeing extraordinarily disturbing examples of retaliatory action based on people’s speech and political opinions,” says Nathan Wessler, the deputy director of the American Civil Liberties Union’s Speech, Privacy, and Technology Project. “When that’s combined with really sweeping authority to mine the contents of our phones and laptops, looking at things we’ve written, things people have sent us, it should be a particular cause for concern for people across the political spectrum—and people with all kinds of citizenship and immigration statuses.”

摘抄:In fact, Customs and Border Protection has long considered US borders and airports a kind of loophole in the US Constitution’s Fourth Amendment protections, one that allows them wide latitude to detain travelers and search their devices. For years, the agency has used that opportunity to hold border-crossers on the slightest suspicion and demand access to their computers and phones, with little formal cause or oversight.

摘抄:If customs officials do take your devices, don’t make their intrusion easy. Encrypt your hard drive with tools like BitLocker, Veracrypt, or Apple’s Filevault, and choose a strong passphrase. On your phone, set a strong PIN. Using hard-to-crack alphanumeric code to unlock your phone rather than a four digit PIN or biometrics is the strongest approach to securing the device. On an iPhone, disable Siri from the lock screen by switching off Allow Siri When Locked under the Siri menu in Settings.

摘抄:This is the tricky part. American citizens can’t be deported for refusing to give up passwords for social media accounts or encrypted devices, says the ACLU’s Wessler. That means if you stand your ground and don’t reveal passwords or PINs, you may be detained and your devices confiscated—even sent off to a forensic facility—but you’ll eventually get through with your privacy far more intact than if you divulge secrets. “They can seize your device, even for months while they try to break into it,” says Wessler. “But you’re going to get home.” (Despite the Trump administration’s shocking treatment in some cases of foreign permanent residents, this protection applies to green card holders too, Wessler says.)

摘抄:Broadly, the CBP outlines two types of device searches: basic, where an officer “manually” reviews a device’s content; and an advanced search where a device is connected to external equipment and its contents can be reviewed, copied, or analyzed. The latter search requires a “reasonable suspicion” of a crime, CBP says. The agency’s official guidance avoids explicitly saying people are required to hand over passwords, skirting around the issue by saying devices should be presented “in a condition that allows for the examination.”

摘抄:For the most vulnerable travelers, there’s one clear solution to that dilemma: The best way to keep customs away from your data is simply not to travel with it. Instead, like Lackey, set up travel devices that store the minimum of sensitive data. Don’t link those “dirty” devices to your personal accounts, and when you do have to create a linked account—as with an Apple ID for iOS devices—create fresh ones with unique usernames and passwords. “If they ask for access and you can’t refuse, you want to be able to give them access without losing any sensitive information,” says Lackey.

摘抄:That vulnerability to search comes in part from the fact that privacy rights for digital devices at the border remains troublingly unsettled in US law, says UC Davis law professor Elizabeth Joh. While the Supreme Court decision in Riley v. California in 2014 declared warrantless searches of devices at the time of arrest unconstitutional, no case has set such a precedent for the American border—much less for non-Americans seeking those same privacy rights.

100万粉的「铁秀」解散了!B站假冒推广是原因吗?

摘要:许多媒体都报道过B站的商业化困境,业内专家也对此进行了深入分析。我所观察到的这些现象,究竟是商业化困境导致的急功近利,还是恰恰就是造成困境的根源?

摘抄:关于解散的原因,有人说是商业化失败导致资金问题,也有人说是团队内部对未来发展产生分歧,具体原因尚无定论。不过这让我想起一件与B站、铁秀和商业化都密切相关的事情。

有一次我在B站首页看到铁秀测评智己LS6的视频,点进去后却发现这是另一位UP主「大狸子切切里」的作品。为什么会出现这种误导?这要从B站首页的内容展示结构说起。

B站首页的视频卡片通常包含封面、标题和附属信息三个部分,其中封面会显示播放量、弹幕数和内容类型等信息。除了这种标准布局,还存在一些特殊情况。而经过多年的网上冲浪,我们都明白一个残酷的事实:广告越是伪装成普通内容,就越容易获得点击。

摘抄:当然,以上这些并非重点。事后我分别在「铁秀IRONSHOW」和「大狸子切切里」的视频评论区反映这个问题,但都没有得到回应。按照目前的商业运作模式,商家要在平台投放广告,需要先与平台签订协议,再交由平台内的创作者执行。很显然,大狸子切切里借用铁秀的名义为智己投放广告这件事,智己、B站和大狸子切切里三方应该都是知情的。

这个情况可能不太容易理解,让我举个更贴切的例子:假设你和我是同事,我们在一个叫阿B的公司工作。有一天,领导接到了甲方的设计需求,安排你完成了这个项目。但是因为领导跟我关系更好,在向甲方展示成果时,却说这是我做的作品,还给了我一笔奖金。如果你是当事人,你会有什么感受?

为什么计划体制下国企难以创新?一个景德镇的例子丨熊卫民访谈

摘要:深受欢迎的瓷器(china)为我国赢得了“瓷国”的美誉。一部中国陶瓷史,半部在景德镇。作为世界瓷都,数百年来,景德镇在中外贸易史上占据着重要位置。时移世易,工业革命以来,随着西方(含日本)机器制瓷业的兴起,古老的瓷都也不得不改革和转型。从晚清到民国,官方和民间都曾试图推动景德镇瓷业进行近代化转型,但由于保守势力强大和社会动乱,改革收效甚微。1949年之后,在政府高强度干预下,经过约四十年的努力,景德镇的制瓷业才基本完成机械化转型。之后不久,随着经济形势的剧变,景德镇“十大瓷厂”不得不进行改制,工人大量下岗,景德镇陶瓷生产又由“大生产”变回了“小生产”。这些历史过程是如何发生的,有哪些要事?有什么经验、教训?带着这些问题,我们访谈了许绍文、刘火金两位先生。

两位受访人既是新中国景德镇陶瓷史的重要亲历者,也是资深研究者。在本访谈中,他们从各自的成长经历和研究心得出发,回顾了20世纪50年代至90年代景德镇陶瓷产业变迁、技术演化的曲折历程,并对现象后面的深层原因做了分析,还分享了不少景德镇独有的风土人情。从这段内容丰富的历史,可以看出计划体制的利与弊,得与失。其中,关于计划体制下国企为什么难以创新,以至于产品数十年无改进、最终被市场所淘汰的部分,尤其有价值。过往对景德镇陶瓷史的研究偏重古代,主要关注考古鉴定、工艺美术等方面,而偏重现代,从经济史、产业史、社会史等视角出发的研究成果则较少见,本访谈无疑能填补这方面的空白。

摘抄:刘:到了第七个五年计划(1986-1990)时,我们才成功引进国外先进技术,主要是德国和日本的。比如我们光明瓷厂就在此时引进了一个联邦德国的煤气隧道窑。这个窑是比较成功的,是一家叫“瑞奇”的德国公司提供的技术。再后来,到 1988 年、1989 年的时候,“为民瓷厂”甚至搞了一个包括全自动静压成型在内的整体技术引进。后来我们“景德镇瓷厂”(俗称4369,即现在的景德镇陶瓷集团股份公司)也搞了全套引进技术,而且做得比较成功。我们采访到了当时负责这项工作的副市长王伟科,他跟我们讲了这段历史,他也认为当时的技术引进是比较成功的。但是,也有引进效果不好的,比如说景德镇洁具厂。当然,也引进了一些单独的设备,如热压成型机。虽然陆续引进了许多项目,但有不少并未能真正发挥效益。之所以如此,不是因为引进的东西不好,而是操作工人能力跟不上:经常操作不当,导致设备损坏,坏了后没人会维修。

绍:当时有一台日本的进口机器,用了一次以后就没人维修了。就跟《乔厂长上任记》所描述的那样。在那个故事中,工厂机床有个自动清洗的功能,乔厂长就问那个年轻人:“你用过几次啊?”年轻人答:“没用过,不知道有这个功能,每次都是自己清洗机器”。我们去红星瓷厂采访的时候,也了解到类似的事情。他们反映曾经有一台非常好用的压坯机,但是坏了以后就没有用过了,因为自己的工人修不来。实际上是很简单的东西,但是由于不懂外语,就让它一直坏在那里。另外,万能达瓷厂也有这样的情况,他们那里的钢模热压机器,买来之后用不来就成了一堆废铁。

摘抄:注:本文原载于《广西民族大学学报(自然科学版)》2024年第3期,原题为《20世纪后半叶景德镇瓷业的起落——许绍文、刘火金访谈录》。原文本有2万余字,鉴于篇幅等原因,“返朴”经作者同意有一定删节。有兴趣的读者可点击《广西民族大学学报(自然科学版)》第3期目次阅读全文。

艺术世界中的女性劳动与隐性剥削

摘要:当我们将目光投向女性艺术家的创作实践时,会发现她们的劳动不仅承载着艺术生产的物质性,更折射出社会结构与文化传统对女性身体的规训与赋权。作为蛇口画廊改造后的首个展览,“抽象劳作与主体性”于今日揭幕,呈现鞠婷、李姝睿、张雪瑞三位中国80后一代女性抽象艺术家的创作。展览聚焦她们共同的艺术实践——秩序性的重复劳作,探讨其意义、身体与艺术的共生关系,以及女性经验如何在技术革新与性别话语的交织中重塑艺术的主体性。

摘抄:艺术劳动常被浪漫化为灵感的瞬间迸发,而李姝睿、张雪瑞与鞠婷的实践却揭示另一种真实。李姝睿以工业喷绘为媒介,噪音、防护面罩、体力透支构成日常,身体劳损与绘画技艺的精进形成悖论般的共生。张雪瑞则以近乎修行的方式调试丙烯颜料,通过层层叠加与吹风干燥的循环,将时间凝固为色彩的渐变。鞠婷的创作则更具爆发力,锤击、刮擦与直觉性调色构成其作品的物理痕迹。在她们身上,重复性劳作并非机械性的原地踏步,而是身体与思维协同进化的过程。

摘抄:李姝睿:我对喷笔这种媒介有着长期的偏爱,从大学开始到现在已有二十多年了。它确实像一种日常工作,有一种循环往复的节奏。字面上所理解的“重复”有一种原地踏步的意思,但我的重复性并非停滞,而是一种持续上升的趋势。就像徒步一样,脚的动作是重复的,经验却是不断被积累的,能不断往前推进的。

与许多艺术家泡杯茶、点根烟,在干净舒适的环境里可以随时停下休息的工作方式不同,我工作的环境更接近于一个重工业生产车间。我会使用空气泵,全程佩戴防护面罩,就像在喷漆车间里,充满噪音,不舒适,对体能的要求也更高。我的脊椎、右手臂和肩膀会长期处于紧张劳损的状态,身体的功能似乎正随着绘画技术的越来越精湛而衰退。但另一方面,我深深热爱这个过程,痛并快乐着。

摘抄:鞠婷:在我的作品里,过程性是显而易见的,劳作的积累在其中扮演了重要的角色。搅拌、涂抹、刮刻、撕拉、敲砸……的确有强烈的身体参与感,并且需要更大的体力投入。但这并不是我创作的主体,在艺术表达中我更看重的是它的精神属性。意识通过这些动作传达出来,通过身体认识外界、与外界发生关联。我关注更多的是当下的生存状态,这些看似枯燥的日常劳作都是我创作的给养。

我的作品高度依赖身体的参与,例如展览“咚!咚!”里一件用锤子敲击完成的作品,我原本想一气呵成,但开始创作时才意识到现实的限制。由于作品高达四米,我必须站在升降机上才能触及画面的最高点,而升降机的操作空间非常狭小,每完成一个区域,就需要助手调整升降机的位置。这让我意识到身体的边界,尽管思想可以无限延展,身体却无法突破自身极限。

摘抄:李姝睿:劳作在所有创作中都是不可避免的过程,男性艺术家同样经历重复劳动,也许是因为男性在历史上一直扮演着建功立业的形象,所以男性的劳作会呈现一种更宏大的叙事,而女性的表述则在一种谦卑的状态当中,倾向于将其视为劳作本身。这是表达方式的区别,而非性别本质的差异。创作方式本质上没有性别之分,大家都在投入时间和体力,不断重复、推进,或陷入瓶颈。由于历史叙事的影响,比如编织、手工艺等长期被视为女性劳动,产生了性别特定的表达方式。我的作品并未特意强调性别,我更关注创作本身,而非在性别框架下定义它。在这种讨论语境中,我更倾向于探讨如何突破这些固有认知,而非单纯归类和认同。

我常常认为,强调女性经验的特殊性反而会强调性别二元论。因为缺失所以强调,如果站在更自信的态度来看,不觉得自己缺少什么,自然也无需刻意强调特殊性。我认为真正的平权在于削弱二元对立,而非强化它。我更倾向于这种心态,尽管我尊重不同立场并欢迎被讨论,但我希望我的创作不被固定的性别框架理解。

摘抄:李姝睿:将家务劳动纳入性别不平等的讨论框架,关注“隐形家务”如何影响女性的时间分配和自主性。我认为这一讨论的前提是,女性在大多数家庭中承担了更多家务,从而形成了家庭内部的劳动力剥削,导致时间紧迫和自主性受限。然而,对我个人而言,我相对幸运——我的伴侣在照顾孩子和家务方面投入了很多,甚至在某些方面比我更为主动。从日常分工来看,我们是平等的,甚至他付出的更多。于是,在我目前的情况中,所谓的“女性困境”并不存在。

女性的隐性劳动概念源于家庭内部劳动力的剥削,但艺术家的隐性劳动并非完全相同。实际上,当代艺术面临的最大问题之一是过度市场化,艺术家的劳动常常是被过度计算的。身体劳动的隐形化,源于它与思维劳动的对比,后者被视为创作的结晶,而身体性劳动则被贬低。当代艺术过于依赖文字和观念的传播,在未来,人工智能虽然会解放体力劳动,但也可能带来效率至上的精神真空,进一步忽视身体性。

摘抄:我不会放弃对自己身体的使用权,无论艺术或AI如何发展,劳作都是我的生活,是一种陪伴式的身体行为,不是可以被替代的任务。所以无论AI可以如何节约时间,我仍然会选择亲自做很多事情,包括家务。这不仅仅是对日常的维持,而是我整理思维的一种方式。劳作是身体与思维的双向行为,二者无法撕裂,无法单纯定义为“纯身体”或“纯思维”,我更不会认为身体性的劳作缺乏思想的崇高性。

摘抄:最初吸引我的是科技的形式感,它在进入日常生活前并未出现在我们的视觉经验中,突然出现后,就像互联网一样爆发了,进入21世纪后,人的视觉感知一直被改变。我可能对此比较敏感,开始追逐这种变化,比如仿生水果系列也在探讨这些趋势。早期互联网时代,人类对数码视觉几乎没有抵抗力,因为它看起来更高级、更未来。但二十多年后,人们已难以分辨数字影像与现实的界限,过去明显的鸿沟如今已消失,可能未来这种融合会像基因般深嵌入我们的感知系统,甚至通过脑机接口直接与数字世界连接。到那时,美学和艺术对我们的意义会是什么?我只能边走边看。

摘抄:李姝睿:这也是我一直在思考的一个终极问题。就像我为什么在疫情期间画了《上海之春》,我感到我们正处于一个时代的十字路口。科技和城市化的发展导致人变得越来越依赖服务,失去了基本的生活能力。劳作也变成产业构架的一部分,我们仿佛在悬空的城市中漂浮。于是,我从北京搬到了大理,开始学着种菜,也教孩子们种菜。我觉得,这不仅仅是技能,还是一种与生活紧密联系的基本能力。人类社会与自然的关系,科技与自然的相互作用,始终在螺旋式地前进,但这种进程使人类的生活方式越来越脱离质朴的传统。城市化的最大问题之一就是人与土地的关系脱节,进入了真空状态。所谓“不接地气”,不仅是生活方式的转变,更是一种意识形态的变迁。全球影响最大的金融体系,与农耕文明的本质区别在于其虚幻无形,却主导着我们的生活。从土地获取食物,再以食物交换价值的模式,正被虚拟体系所取代。

摘抄:从形式感的角度来看,我希望留下的是一种平衡的美学。既有冲突与张力,又保持圆融和谐。就像大自然在灾难后自我修复,在核弹的毁灭之处长出的菌丝,最终恢复生态平衡,这种力量也体现在我的作品中。这是我的哲学。我不认为喷绘所带来的秩序感和抽象性会削弱身体性。如果以波洛克为参照,他的身体动线通过颜料产生即时反馈,而我选择的高度机械化方式,同样依赖身体的跟随。不同的是,我的身体痕迹是理性、精准的,但我的“抽象”并非冷漠,而是一种深沉的编织,它呈现出了平缓的节奏,每个元素既独立又相互呼应,构成一种自然而无特定指向的和谐关系。

摘抄:鞠婷:我记得在本科阶段特别纠结于如何理解和处理自己的女性身份。大学以前,我未曾明显感受到性别差异,直到独立生活后才意识到“平等”并不简单。当时读到波伏娃的《第二性》里“成为女人”那句话对我产生了很深的影响,我开始觉醒并思考女性身份。本科毕业创作时,我用作品表达了困惑和思考,完成后感到了释然。此后,女性议题在我创作中逐渐淡化,转向更广泛的人类生存问题。毕竟在当时,女性身份并不像如今这样频繁被提及,也不会被视作某种符号或优势。我也不希望作品流露女性气质,而是以更复杂的视角探讨问题。

摘抄:实际上,女性议题在某种程度上也是一种潮流。女性议题在中国成为讨论热点,不过是近两三年的事,反映出长期以来的缺失。当下女性主义的声音比过去更强烈了,甚至有人认为男性成了弱势群体。但事实真是如此吗?那么我们为什么还需要讨论女性主义、女性艺术家?女性的声音在国内才只是个开端。

为啥苍蝇把自己脑袋搓下来把玩?!盘点动物断头小史

摘要:文章提到,哺乳动物如人类断头后很快就会死亡,因为大脑对维持生命活动至关重要。鸟类虽然能存活一段时间,但也难以长久。相比之下,脊椎动物如鱼类和两栖爬行动物的代谢率较低,能支撑更长时间。无脊椎动物中的节肢动物,如昆虫,由于神经系统分布广泛且不需要依赖大脑,断头后仍能活动较长时间。此外,一些无脊椎动物,如海蛞蝓、涡虫和蚯蚓,具备强大的再生能力,能够在断头或截肢后重新生长身体。这篇文章通过生动的例子揭示了自然界中不同生物面对极端情况时的适应策略。

置妾身于何地?——中国现代法律转型中的妾妇之道

摘要:这本书名为《置妾身于何地?——中国现代法律转型中的妾妇之道》,由(美)陈美凤撰写,赵珊翻译。本书通过对581起涉及妾的法庭案件记录的分析,探讨了从晚清到民国时期纳妾制度的演变以及一夫一妻制和性别平等观念在中国的变化与普及。书中不仅呈现了妾在社会和家庭中的各种状态,还展示了她们在法庭上争取自身权益的故事。作者从性别、家庭、法制、社会文化等多重视角切入,揭示了法律制度变化对妾及其家庭的影响,并反映了当时婚姻家庭关系的变革。此书获得了多位著名学者的高度评价,适合对中国历史、性别史、法律史感兴趣的学者和学生阅读。

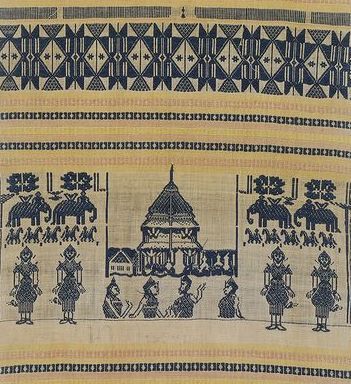

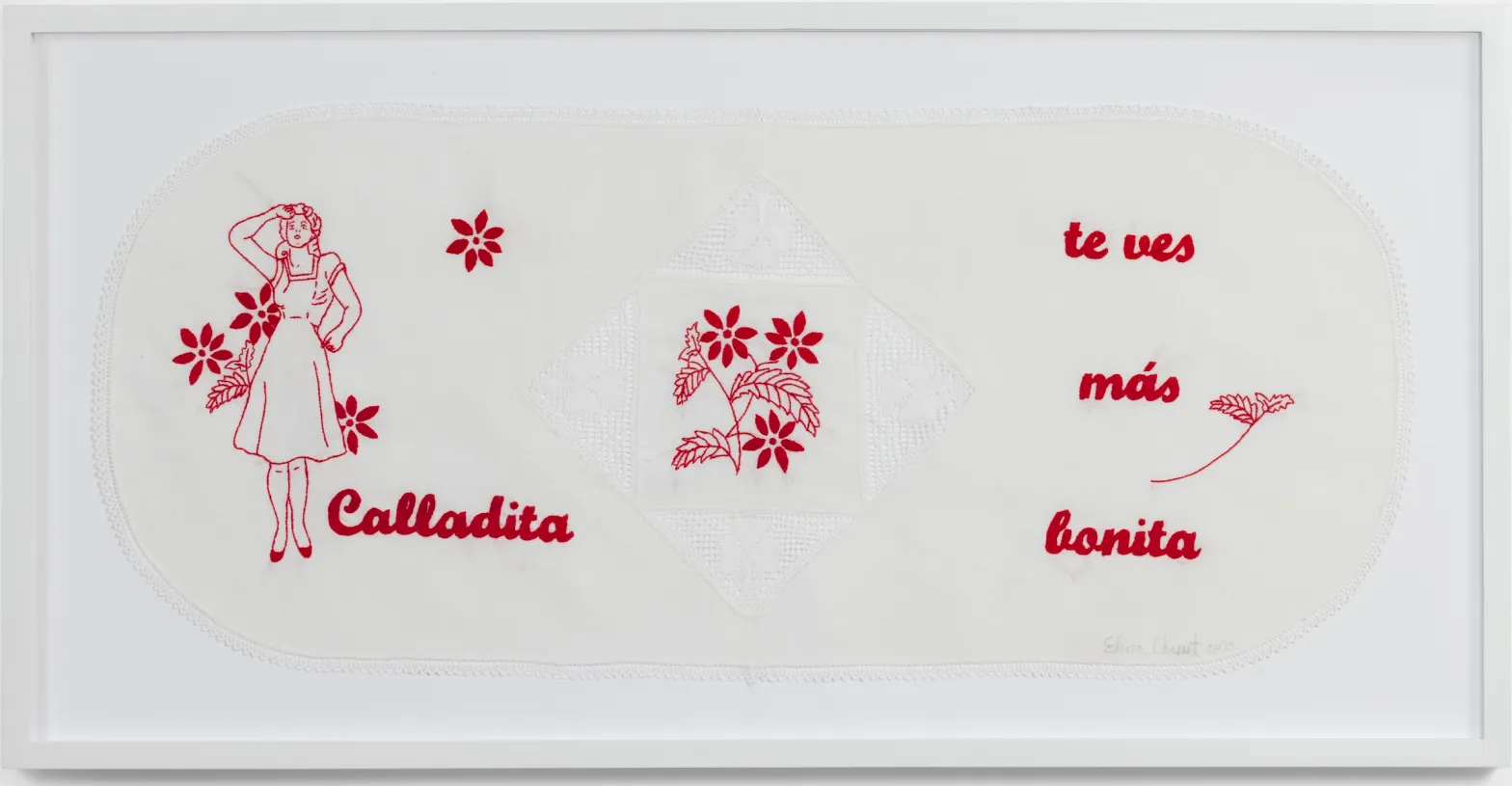

Mexican Artist’s Embroidery Unravels Global Gender Violence Crisis

摘要:墨西哥艺术家埃琳娜·肖维特在纽约举办名为“线上的心”的展览,展出其刺绣作品《家庭创伤》,以血红色的线绣在白色桌布上,展现对女性的言语暴力和家暴,例如“你闭嘴更漂亮”等侮辱性语句。她还将进行行为艺术《信任》,在婚纱上刺绣,纪念在土耳其被杀害的意大利女艺术家皮帕·巴卡,以此呼吁关注全球范围内针对女性的暴力问题。肖维特的作品以精细的工艺和尖锐的主题,引发人们对性别暴力和家暴的反思。

摘抄:Nearly 40% of Mexican women and girls have experienced intimate partner violence, according to a 2021 national survey of over 3,500 participants ages 15 and up, with more than a fifth reporting incidents within the last 12 months. Bookending Women’s History Month with a crucial call to end this cycle, a pop-up exhibition of Mexican artist and activist Elina Chauvet’s work in New York City will probe gender-based violence, domestic abuse, and femicides as a national phenomenon and a universally felt crisis. Curated by Galería 1204 Director Lorena Ramos and MAD54 founder Aida Valdez, Corazón al Hilo will run from March 26–29 at at 102 Franklin Street in Tribeca.

摘抄:In a new body of work on view this week, Chauvet stitches a line between delicacy and brutality, approaching the seeds of spousal abuse and subjugation that germinate into violence and often murder. The embroidery series, titled Heridas Domesticas (2023–), pierces dainty white doily place settings with blood-red threads spelling out insults in Spanish: “estúpida” (“stupid”), “tonta” (“dumb” or “idiot”), and “inútil” (“useless”). The words are accompanied by phrases like “Calladita te ves más bonita” (“you look prettier when you keep quiet”) and “Solo sirves para servir” (“you are only good for serving.”)

摘抄:In addition to Heridas Domesticas, Chauvet’s exhibition will also include a session of her ongoing performance “Confianza” (2013–), in which the artist quietly hand-embroiders text onto a wedding dress. “Confianza” was born from the performance of late Italian feminist artist Pippa Bacca, who set out with her friend and fellow artist Silvia Moro on an international hitchhiking tour in 2008 from Italy to Jerusalem in white wedding dresses to promote world peace and a “marriage between different peoples and nations.” Bacca and Moro split up in near Istanbul with the intention of finding each other again in Beirut, but Bacca disappeared and was later found dead after being raped and strangled by a man she accepted a ride from in Gebze, Turkey.

摘抄:“Sitting outside the UN building to embroider was symbolically important to me,” she told Hyperallergic. “I didn’t expect to be threatened with arrest if I refused to leave, even after explaining the purpose of my action to the officer. That was the moment I realized the symbolic and political power of a needle and thread — how an act as simple as embroidery can become a form of resistance, protest, and struggle.”

Judy Linn Casts a Solitary Eye on the World

摘要:文章探讨了摄影师Judy Linn的作品,其作品以简洁的黑白照片为主,捕捉纽约街头以及上州纽约的日常景象,展现出一种独特的孤独感和对城市生活细微之处的观察。 Linn的照片中人物常常缺席或隐匿,关注的是物件本身以及其所呈现的短暂性与脆弱性,例如“冻结的尿”和“冰柱”等作品。作者认为Linn的作品并非以特定主题或风格著称,反而这种“隐形”的状态构成了其作品的核心,如同一位隐形的旁观者,记录着城市生活的流逝与变迁。

Eight print(!) magazines that should be on your radar.

摘要:本文推荐八本值得关注的杂志:左翼社会主义女权杂志《Lux》、回归纸媒的幽默杂志《The Onion》、新兴文学刊物《On the Rag》、极具个人风格的《The Baffler》、激进的政治文化杂志《Current Affairs》、文学评论杂志《Bookforum》、关注文化和政治的《The Drift》以及科技杂志《Wired》。这些杂志内容丰富,视角独特,涵盖政治、文化、文学、科技等多个领域。

《老兵的臺灣史》:以看護婦與軍醫身分下南洋,他們與死劫錯身的戰爭記憶

摘要:二战期间,许多台湾医护人员被征召到南洋战场。本书节选讲述了台湾护士黄玉缎和医生吴平城在南洋的经历。黄玉缎随军护理,经历了日军战败,躲避空袭,最终幸存;吴平城作为军医,在神靖丸沉船事件中死里逃生,后辗转于越南各地救治伤员。两人都经历了战争的残酷,留下难以磨灭的伤痛,其后,黄玉缎寻回赠送她千人针的日本士兵后人,吴平城则整理出版了其战争日记,以此纪念这段历史。

摘抄:在戰場,除了上陣殺敵、後勤補給外,最重要的就屬醫護救援了。軍醫、護的重要性在於維持軍隊的體能與戰鬥力。在19世紀中葉的克里米亞戰爭中,知名英國護士南丁格爾(Florence Nightingale),自願到戰場服務。她透過出眾的護理技術,以及在野戰醫院優秀的管理能力,讓英國士兵死亡率大幅降低。幾十年後的日俄戰爭期間,日本用以對應水土不服、傷寒桿菌的征露丸(正露丸),被軍醫森鷗外拿來當作治療腳氣病的強效藥,雖然日本打贏勝仗,但卻導致軍隊死傷慘重。上述兩則小故事都提醒我們,軍醫、軍護的決定對士兵生存率有直接影響。值得注意的是,南丁格爾不只改變了女性護士的形象,更成為女性得以投身報國的最佳案例。

摘抄:從黃玉緞到吳平城的故事,可以看到作為戰火中的白衣天使,他們聆聽病人痛苦的呻吟,被賦予戰場上積極救援的任務。但當他們深陷疾病、戰火時,誰又來救贖她/他們?日記和千人針雖然是兩個看似平凡的物質,但卻是他們心靈的出口,除寄託思念、記錄實況,也賦予他們白衣天使外的一點人性,以及反思戰爭、恐懼死亡的權利。

王楷文读《缪斯的诞生》|早期浪漫派与控制论的对话

摘要:陈新儒新书《缪斯的诞生》探讨西方艺术观念发展,文章作者王楷文以早期浪漫派和控制论对话回应,认为“技术问题即艺术问题”。 浪漫派如诺瓦利斯,将艺术与技术视为知识学构建途径,艺术是理性的,技术是美的,两者平等。谢林先验唯心论中,知识生产过程体现“艺技等同”,与控制论的因果性讨论相呼应。本雅明认为艺术批评能将艺术作品的理性化,解决绝对者与个体关系问题。二阶控制论强调“观察者”的主动性,与浪漫派对艺术的理解相通,最终,技术与艺术的结合能解决当下艺术与技术融合带来的问题。

摘抄:陈新儒的新书《缪斯的诞生:现代西方艺术观念生成简史》面世了,旨在探讨西方艺术或者说“美的艺术”观念的生成与发展。整本书的时间跨度覆盖十七至十九世纪——自启蒙运动至观念论(于黑格尔处结束)。那个时代的艺术观念,在今天看来即使不显得过时,也只能被视为“经典问题”。因此,最令我感兴趣的倒不是这本书的写作内容,而是它如何规避学术的博物馆化,将其写作对象与当下的现实关切结合在一起。在后记部分,陈新儒主动提及,在如今的生活中,技术要素在艺术作品塑型与审美鉴赏过程中变得愈发重要,而这本书揭示的恰恰是“技术”与“艺术”彼此分离的过程:正是因为技艺的分离,缪斯的光环才从艺术作品中散发出来,使得美的艺术成为可能。而根据他的结论,我们似乎面临一种矛盾的境遇。一方面,技艺的重新结合,似乎使得这套旧的、关于艺术与美感的论述模式,与当下情势产生了断裂;另一方面,人文教育的知识奠基依旧依靠这些“老知识”,并且,像该书一样耕耘于“经典问题”的阐释或再认识,在学术市场中依旧充满活力,这俨然昭示着当下的艺术问题与经典艺术问题之间的承继关系。曾经的“分”与如今的“合”究竟存在怎样的关联,这是这本书希望读者思考的,也是陈新儒接下来想要发力的研究方向。

摘抄:控制论并不算尤为新潮的技术词汇。在上世纪四十年代诞生后,其与信息论、系统论等有着互生的关系,被中国学界俗称“老三论”。八十年代之后控制论热潮便逐渐消散。至于今天的理工科中,也很少听说使用控制论作为原理开展技术研发和学术探索。但是,自人工智能等新现象诞生以来,其以惊人的态势回归到人文学科的焦点之中,在哲学、(科幻)文学、艺术(电影、游戏、装置)等多个领域都有一系列探讨。尤其是经过近十年来的探索,人们已经弄清控制论不仅深度参与了计算机与机器人研发,在人工智能等领域也有底层筑基作用,且在人文学科之中亦有其独立线索。这使得控制论尤为适合与人文学科相结合进行研究与应用。

摘抄:不过,即使控制论与人文学科有着很好的契合点,我们的话题似乎有点太生硬了。早期浪漫派与控制论,在这两个极端中,前者以回归自然为旨归,力图重塑人的感性力量在理智与意志中的地位与作用;后者则以一种严谨的科学理性或者说机械理性精神,力求万事万物能够在数学方法中得以精准预测和控制。风马牛不相及,如何将它们结合于一处呢?首先需要说明的是,控制论并不仅仅是一种机器人制造或人工智能研发的底层逻辑,它更是一种“知识学”,或者说把握世界的方法论。在技术哲学家西蒙东(Gilbert Simondon)的表述中,控制论,或者说“控制论图式”(schéma cybernétique)可与笛卡尔《谈谈方法》所树立起的近代知识学体系相并列。控制论是技术的技术,也是新的《谈谈方法》(Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1989, p. 149)。与之类似,海德格尔有些夸张地认为,控制论造成了“哲学的终结”,也即通过表象来推论事物背后普遍真理的西方形而上学的结束,这种表象主义的开端自然也指向了笛卡尔。而控制论思维本身也成为一种“思的开端”,规定了我们今后思想的任务([德]海德格尔:《哲学的终结和思想的任务》,《海德格尔文集,面向思的事情》,陈小文、孙周兴译,商务印书馆,2014年,83-86页)。在2000年麻省理工学院的课程中,学者明德尔(David A. Mindell)将控制论看做一种“工程学中的知识领域”,他指出尽管控制论具有反馈控制与信息理论方面的量化特征,但定性分析才是其主要的,因此我们甚至可以称之为一种技术哲学(ESD.83 Research Seminar in Engineering Systems)。或许正是因为这种基础视角,控制论始终没有在人文学科丧失活力。

摘抄:总而言之,在浪漫派发展的内部与一定的外延中,我们能够看到一幅同时由艺术和技术编制而成的认识图景。这个由技术与艺术同时驱动的整体世界,被诺瓦利斯用“永动机”来亲切形容:“人类未来的理论包含了上帝所预言的一切。每一台目前依靠大永动机而生存的机器,其本身都将成为永动机——每一个目前依靠上帝并通过上帝而生存的人,其本身也将成为上帝。”(Novalis, Notes for a romantic encyclopaedia, p. 47)在此,诺瓦利斯将自然这个有机体整体,等同于一台永动机。这个机械的形象包含了有关艺术的一切特征,也代表浪漫派对认识世界的终极构想——有机体、动力学、无限、直观……无独有偶的是,维纳在其《控制论》一书中,将我们这个世界称之为“自动机世界”,每个生命体都是一台自动机。这与永动机实际具有内在一致性。经由这个永动机或自动机形象,我们可以从背景来到前台,直接接触浪漫派的认识论具体构建方案,以及比较它与控制论之间的相似之处。

摘抄:本雅明对这一问题的解决集中在他的“艺术批评”概念上。本雅明认为,施莱格尔以及浪漫派对系统或体系有着痴迷,然而希望以绝对者为终极目标来把握系统,成为了其神秘主义的核心。真正应当做的是,系统地把握绝对,也即是说,不应当寻找绝对者直接统摄的知识的直接形式,而是运用系统的思维方法,认为存在相互联系的个体之间本身就蕴含了知识,并且以一种相互达成共识的间接形式表现出来。于是,个体与绝对者的关系也就变了,绝对者统率着系统,但其中同样蕴含着理性力量,并且这种力量来自于个体理性。本雅明通过艺术批评来表明这一点。艺术理念中蕴含的与绝对者的联系,并非神圣而令人心潮澎湃的启示性内容,相反,它的内核是平庸的、冷静的,甚至可以说是与神圣相反的“亵渎的”。艺术作品由机械的理性冷静地建构,因而我们能够通过一种中介性行为将作品中的理性解读出来。这一行为就是艺术批评,它能够否定自身看到作品时的心潮澎湃,或是神圣崇高,将作品的超验性维度拉回平庸之中,冷静地揭露其存在的真理性内容。而艺术批评的方式则是十分宽泛的,它以作品的“可批评性”(bloße Kritisierbarkeit)为标准,核心特质就是将读者/观赏者的思绪不断引申,产生对艺术作品的反思,将艺术作品化为一种批判性认识。也即是说,通过以“艺术批评”为核心的艺术鉴赏活动,存在于绝对者中的理性力量折返于个体中,与个体统一起来,前者变得能够被个体把握。而这就能够解决艺术无法被理性把握的问题了。

摘抄:这正是我们今天所讨论的最终指向。我想提示的是,当下的技术问题与十八、十九世纪的体系哲学与艺术化哲学有着极强的相关性。这种相关性告诉我们,技术问题唯有被作为艺术问题,才能使得人文学科对技术的讨论不断深入,毕竟它关系到人类生存的基本问题。而同时,唯有艺术问题被作为技术问题,当下对艺术的诸多探讨才有着某种更好的解决途径,因为正是技术将艺术中的感性成分得以理性化,它体现了我们如何对当下愈加侧重技术手段的艺术形式进行合理分析。最后,当然要回归到陈新儒这本新书中来。我们能够看到,对美的艺术的观念的不断生成,在一种基础主义的维度,正可以与当下的技术问题所契合。我们关注曾经不断萌发与曲折发展的艺术问题,并用这些已经存在的范式来激发新的未来可能。借用许煜在《艺术与宇宙技术》中的一句结尾,一场知识型革命不是我们能凭空发明的,相反,它必定已经是地域性和历史性的了。回望之时正是展望未来之势,这不也正是浪漫派描绘的世界图谱吗?

《初步举证》:为什么“完美受害者”是一个陷阱?

摘要:英国舞台剧改编电影《初步举证》讲述精英律师泰莎遭遇性侵后,因法律体系对“完美受害者”的苛求而败诉的故事。影片批判了法律体系中存在的性别偏见、不对等的举证责任和“推定同意”等问题,揭示了法律并非完美,且更多代表男性视角的现实。影片引发广泛讨论,推动英国法律改革和社会观念转变,呼吁改变现有法律体系对女性的不公。

摘抄:《初步举证》自身就证明了艺术不仅是现实的镜像,它的轰动效应也在社会各界激起层层涟漪,推动着一系列深刻的改变。在法律层面上,英国数百名律师成立了一个名为“泰莎”的项目(“对严重性侵犯的检查”),重新起草了英国关于性侵的相关法律,推动英国议会讨论一项修正案,要求被指控的施害者必须出庭作证;伦敦中央刑事法庭的一位法官,看完剧作后修改了性侵案件中向陪审团提供的指示,其中明确指出,不要因为受害者没有第一时间报案,就认为她在撒谎;在北爱尔兰,观看《初步举证》的录像已成为所有新任法官培训内容中必要的一环……当司法人员开始用女性的经验重构法律逻辑时,改变的不仅是条文,更是整个法律体系的价值根基。而在社会观念层面,尤其是在男性观念的转变上,《初步举证》也发挥了重要作用。长期以来,男性主导的社会观念对“性同意”的概念有诸多误解。随着《初步举证》的广泛传播,英国一个名叫“性同意计划进校园”的慈善机构的律师走进成千上万所学校,专门为男孩女孩们开展关于“性同意”的教育活动,将“Only yes means yes”的理念融入青少年教育。

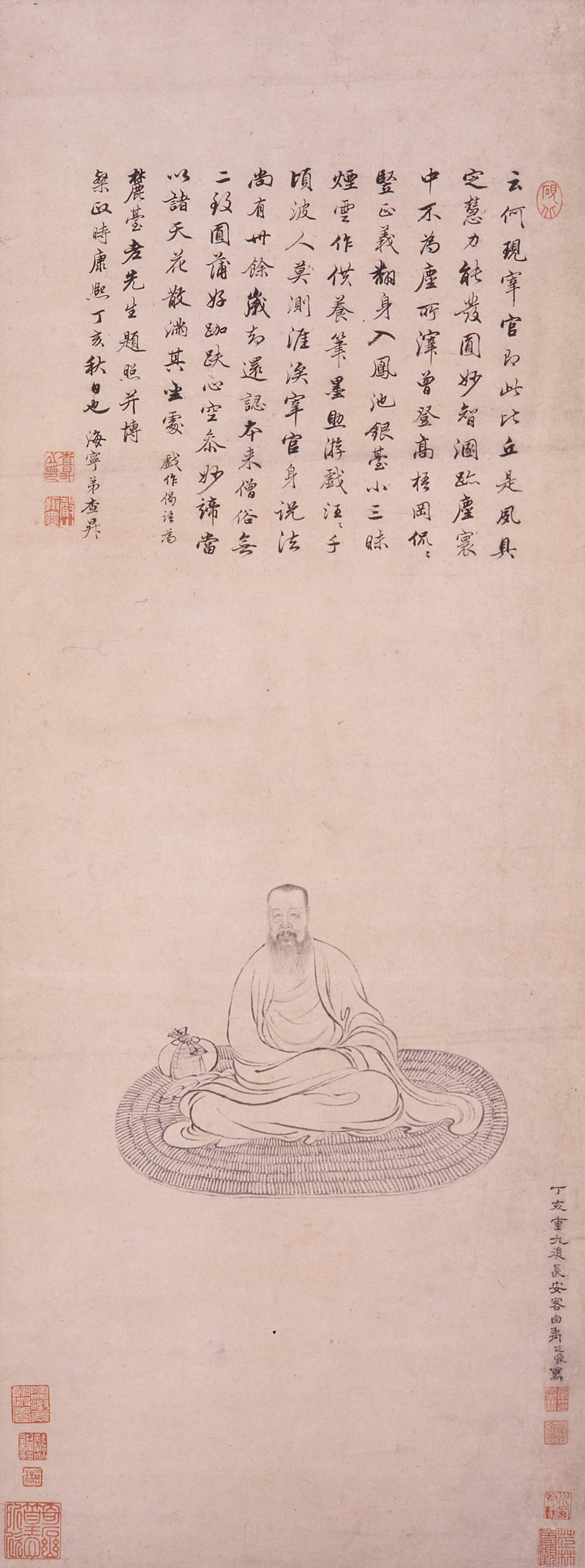

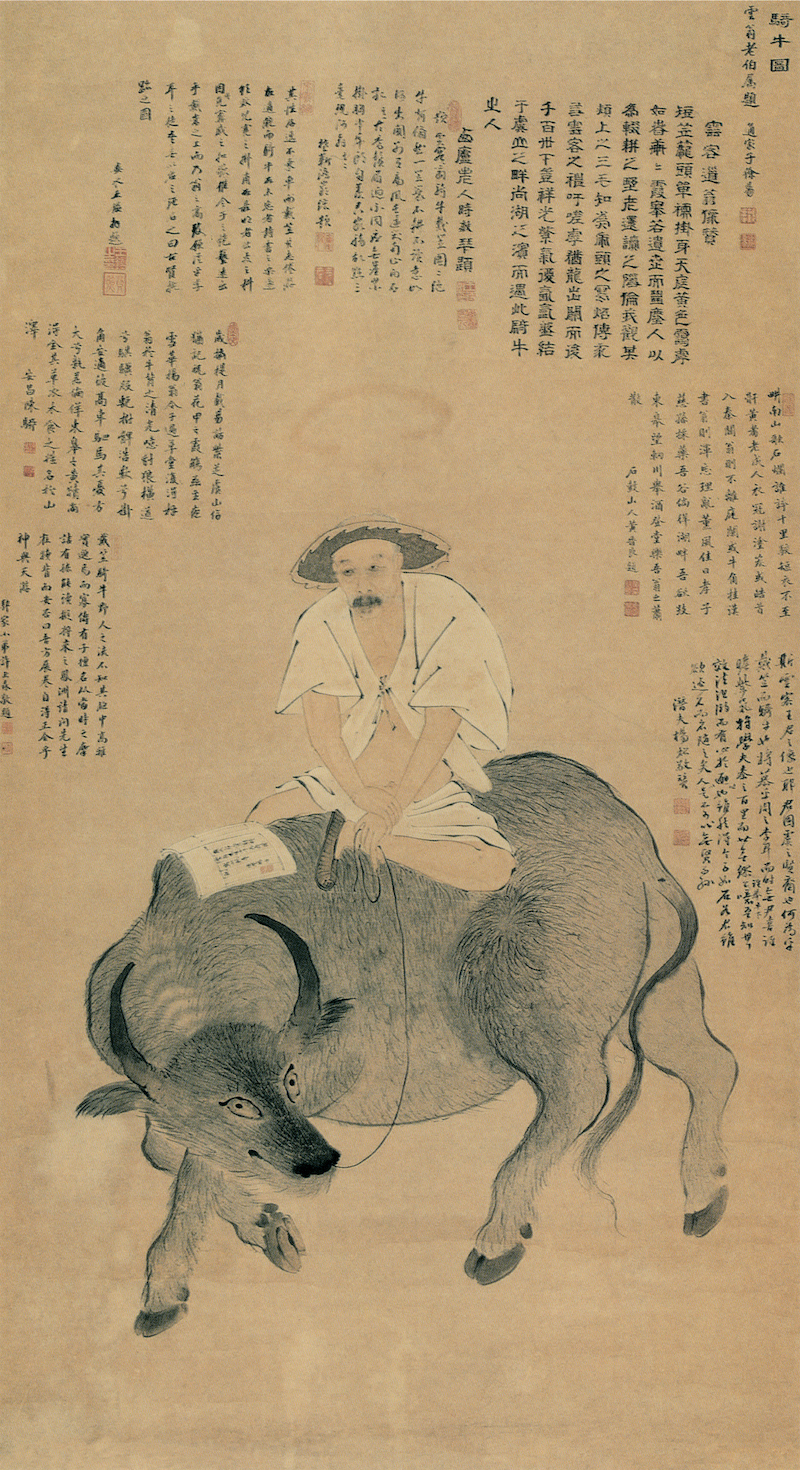

艺术开卷|燕赏自娱——关于清代肖像画研究

摘要:本书研究南京博物院藏清代文人肖像画,以艺术风格学、社会文化学、文学地理学等方法,结合图像分析、题咏考证,探讨肖像画的图式内涵、传播认同与形象塑造,以及造型图式与风格来源,力图勾勒出画中人物的人生轨迹与精神世界。 研究对象涵盖王时敏、王原祁、王翚等江苏籍名流肖像,并分析了相关题咏诗词,展现清代文人肖像画的艺术特色和文化内涵。

摘抄:澎湃新闻获悉,近期出版的《燕赏自娱——清代肖像画研究丛稿》(广西师范大学出版社)聚焦江苏籍名流,选择南京博物院所藏颇具代表性的十余件文人肖像,采用艺术风格学、社会文化学、文学地理学结合的方法综合考察,并参酌造型视觉、图文关系、传播接受等理论,采录题咏文字、探析绘画风格、解释图式意义、讨论思想意涵,试图勾勒出像主们的人生轨迹与精神世界。本文为该书导言。

摘抄:肖像画起源甚早,习称“写照”“传神”“写真”“小像”“小影”等,即以描绘具体人物相貌为目的的人物画。早期,肖像画的功能多与礼仪、礼教有着密切的关系,后逐渐成为辅助政治教化的手段,即张彦远《历代名画记》所谓“成教化、助人伦”。魏晋南北朝时期,肖像画强调以形写神,注重神态刻画;唐宋以来,肖像画逐渐成熟,阎立本、吴道子、周文矩、顾闳中、李公麟、武宗元等人皆擅写真,表现手法崇尚写实。元代文人画风兴起后,士大夫渐不屑于从事肖像创作,肖像画逐步沦为民间画工的专业,日渐式微。明末清初,伴随着曾鲸及其“波臣派”崛起,尤其是在文人的互动和参与下,肖像画创作不断向雅致化方向发展,往往风趣可喜。

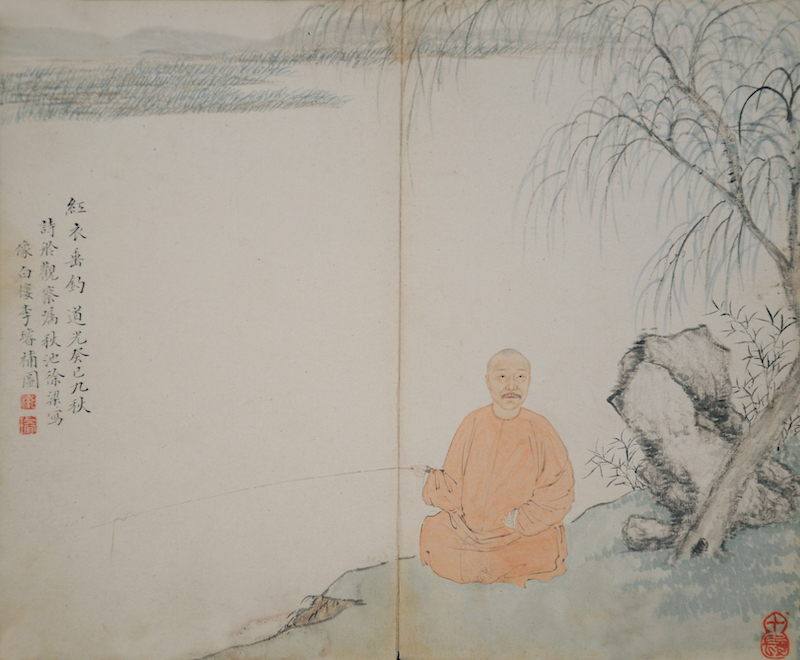

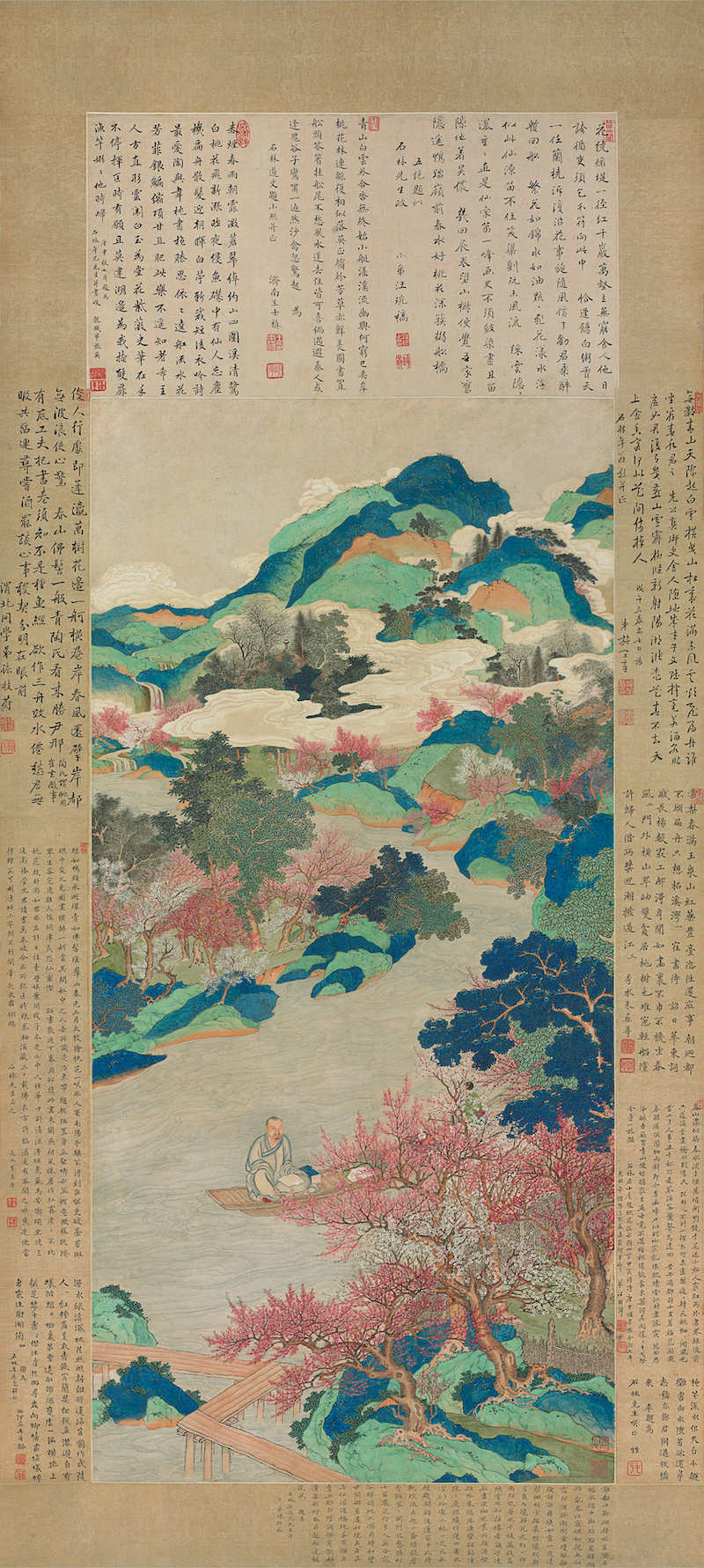

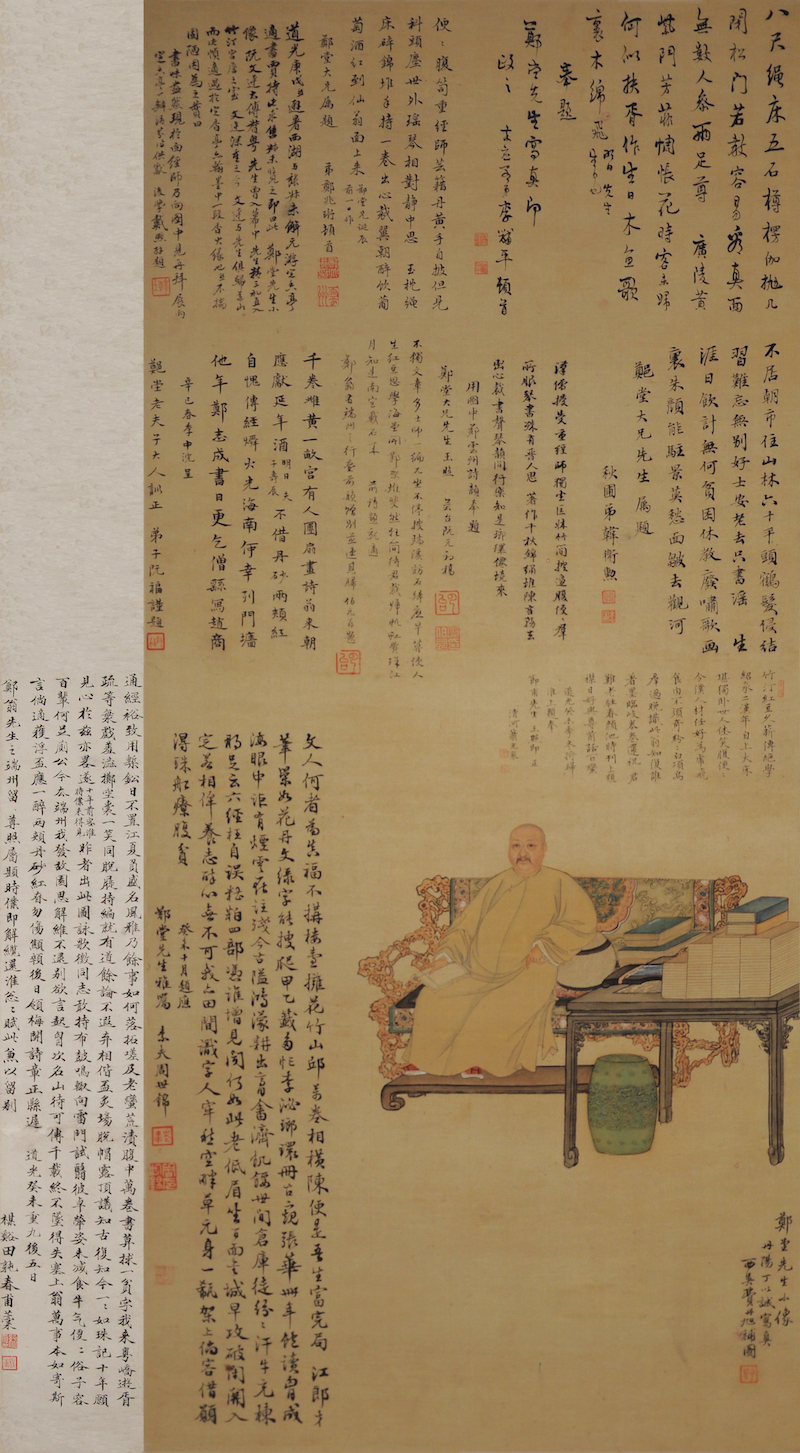

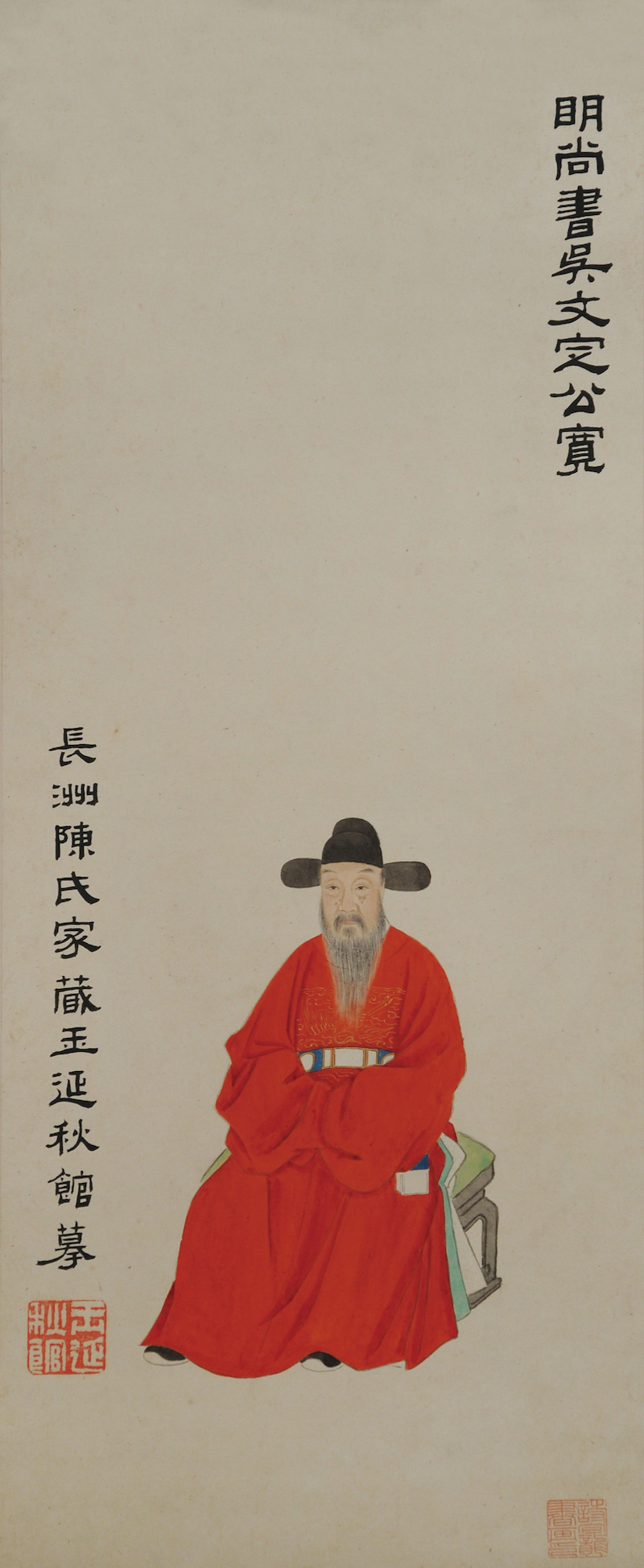

摘抄:南京博物院原为国立中央博物院筹备处,庋藏明清肖像画数量可观,且成体系,既有名家的精品力作,也有民间无名画工的佳迹,可以勾勒出一部鲜活的明清肖像画史。其中,或因年代的久远而弥可珍贵,如明代佚名《范仲淹像》;或因出自名家之手而具有重大的艺术价值,如明代佚名《乐琴书处图》《独引友鹤图》(沈度)、王简、张芑合作《王圻像》、罗虚白《魏浣初像》、皇甫纯《顾隐亮像》、曾鲸、张风合作《顾梦游像》,清代谢彬、周行合作《孺慕图》(朱茂时)、樊圻、吴宏合作《寇湄像》、禹之鼎《乔浣尘少壮三好图》《王原祁像》、禹之鼎、王翚合作《听泉图》(王掞)、杨晋、王翚合作《沧浪濯足图》(杨宾)、柳遇《微雨锄瓜图》(宋至)、沈韶《通初像》《通证像》、徐璋《松江邦彦像册》、华冠《归舟安隐图》(蒋士铨)《观妙图》(永忠)、沈宗骞、明中合作《秋林散步图》(李治运)、吴省曾、董邦达合作《嵇璜像》、潘恭寿《蕉林沦茗图》(唐耀卿)《舸斋图》(张铉)、丁以诚、费丹旭合作《江藩像》、徐梁、李璿合作《红衣垂钓图》(张祥河)、翁雒《鸿案联吟图》(张澹、陆惠)、吴俊《息园图》(祁隽藻)、张熊《杏花红店图》(顾修)、胡淦、沙馥合作《学诗图》(潘世恩、潘曾纬)、任颐《沙馥三十九岁像》等,还有三件比较知名的群像清初佚名摹《娄东十老图》、胡淦、林福昌分别作《吴中七老图》,或像主为名人,或绘者为名家,不一而举。另外,或因描绘的历史人物而有文献价值并兼具祖宗像功能,如明代佚名《沈度像》《沈藻像》《沈世隆像》《李贞像》《李文忠像》《陆昶像》《钱世桢像》,清代顾见龙《吴伟业像》、舒时贞《徐如珂像》、于寿伯《金国枢像》与佚名《李镗家乐图》《王鏊像》《冯沙洲像》《洪承畴像》《关天培像》等,多是高头大轴,煌煌巨制。这些作品,或是文人行乐图,或是祖宗纪念肖像,画法不同,面貌各异,反映了不同时期画家的审美追求和个性特色,基本呈现了明清肖像画风格的演进脉络。

摘抄:近年来,笔者聚焦江苏籍名流,选择了南京博物院所藏颇具代表性的十余件文人肖像,诸如太仓王时敏、王原祁、王宸一门,常熟王豢龙、王翚父子,宝应乔莱,青浦觉铭,丹徒张铉,甘泉江藩,华亭张祥河,震泽张澹、陆惠夫妇,常熟杨沂孙以及平湖高士奇、德州卢见曾等,有的可称名家名作,辑成《燕赏自娱——清代肖像画研究丛稿》,采用艺术风格学、社会文化学、文学地理学结合的方法综合考察,并参酌造型视觉、图文关系、传播接受等理论,采录题咏文字、探析绘画风格、解释图式意义、讨论思想意涵,试图勾勒出像主们的人生轨迹与精神世界。

摘抄:(本文选摘自广西师范大学出版社出版、万新华所著《燕赏自娱——清代肖像画研究丛稿》一书)

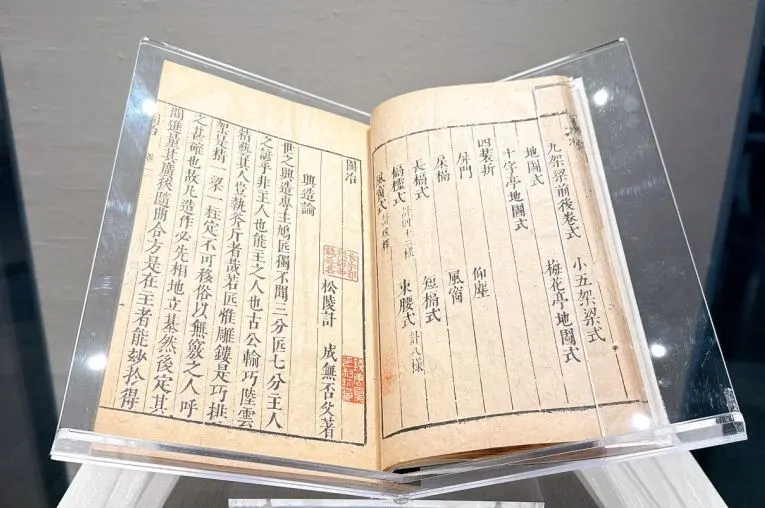

“虽由人作,宛自天开”:《园冶》明版首次回乡展出

摘要:苏州湾博物馆举办“宛自天开——计成和他的《园冶》”特展,展出中国国家图书馆珍藏的明崇祯刻本《园冶》,这是该书首次回到作者计成的故乡吴江。展览还包括其他相关书画、古籍和器物,全面展示计成和《园冶》的研究成果,展现明清江南园林文化。

摘抄:崇祯四年(1631年),造园大家计成将毕生园林营造心得凝练成《园冶》一书;崇祯七年(1634年),该书终得刊行;崇祯八年(1635年),友人郑元勋为之题词。

《园冶》这部造园秘籍,以"虽由人作,宛自天开"为古典园林建造主旨,将中国文人的山水理想转化为可流传的文字典籍。据相关文献介绍,计成在《园冶》篇末中称自己“少有林下风趣,逃名丘壑中”。计成曾经游历北京、湖北等地,中年回到吴地。《园冶》一书共《兴造论》《园说》《相地》《立基》《屋宇》《装折》《栏杆》《门窗》《墙垣》《铺地》《掇山》《选石》《借景》13篇。《兴造论》类似引言,介绍造园要点,提出“巧于因借,精在体宜”的总体原则;《园说》类似总论,其中“虽由人作,宛自天开”是对中国园林特征的概括;而《相地》至《借景》则是分论,对造园各方面进行了全面系统的阐述,其中“雕栋飞楹构易,荫槐挺玉成难”“选向非拘宅相,安门须合厅方”“未山先麓,自然地势之嶙嶒;构土成冈,不在石形之巧拙”等语,至今仍指导着园林规划设计与营建。例如,计成在《借景》中强调“夫借景,林园之最要者也”。

A Glimpse of Eternity at the Carnegie Museum’s Hall of Architecture

摘要:匹兹堡卡耐基艺术博物馆的建筑大厅,以其巨大的石膏复制品闻名,这些复制品再现了地中海、西亚和西欧的建筑和雕塑杰作。该大厅模仿哈利卡纳索斯陵墓的规模,收藏了大量复制品,包括圣吉尔斯修道院的87英尺高的立面,是世界上第三大此类收藏。尽管20世纪早期这种类型的博物馆收藏逐渐被淘汰,但卡耐基博物馆的建筑大厅却保存完好,成为独特的艺术历史体验空间,让参观者仿佛进行了一场时空旅行。

![Installation view of Louvre Museum (cast maker), “Cast of Winged Victory [Nike of Samothrace]” (c. 1905) (photo by Bryan Conley)](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC4%E6%9C%9F/20250330-Picture43.jpg)

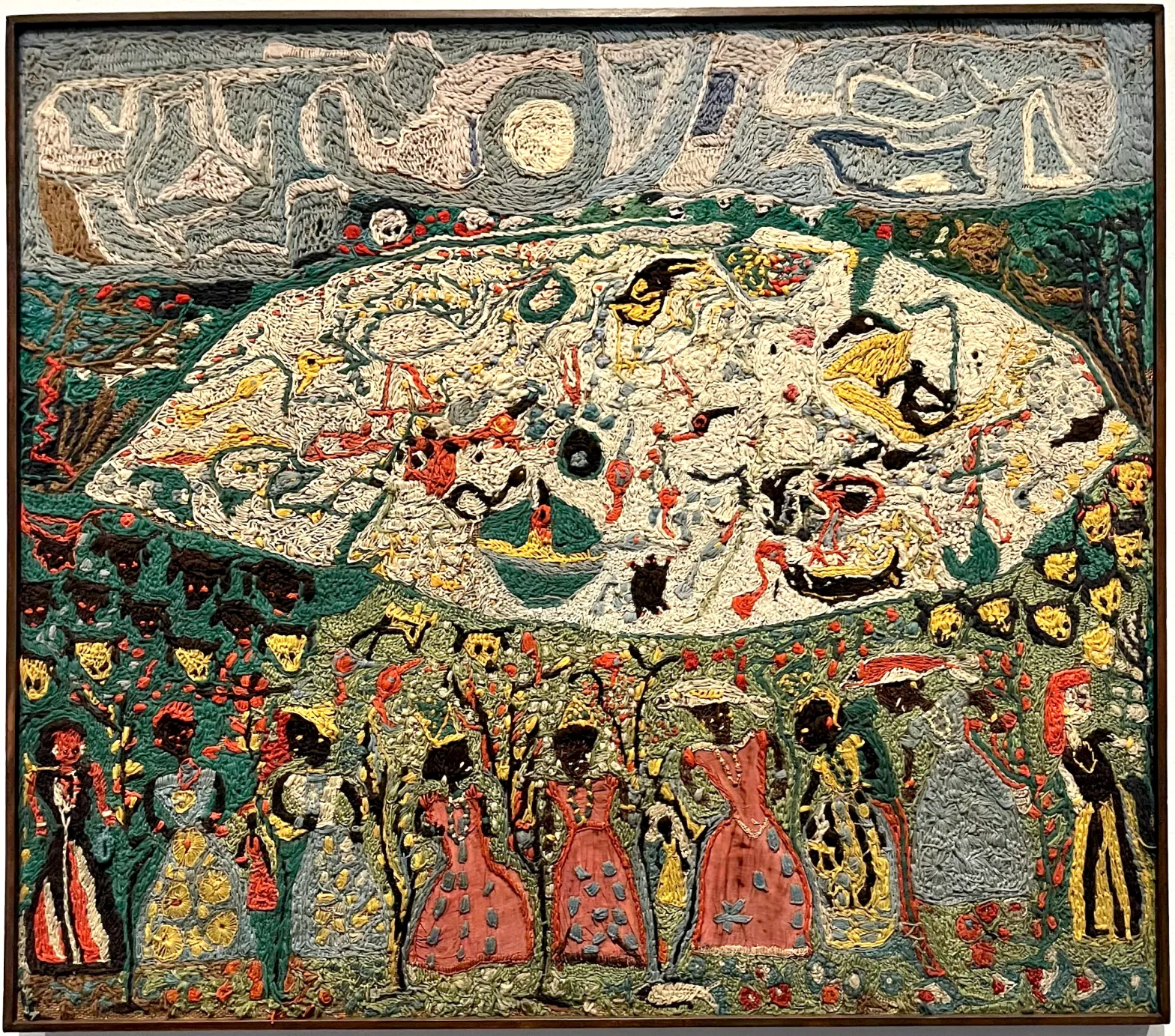

A Brazilian Artist’s Intergalactic Wool Paintings

摘要:巴西艺术家玛达莱娜·桑托斯·莱因博尔特首个美国个展展出其独特的“羊毛画”,这些作品以丙烯纱线为媒介,融合了其童年记忆、巴西文化及个人经历,展现出强烈的个人风格和独特的艺术生命力,即使在其短暂的一生中未曾获得广泛认可,但其作品为艺术史增添了浓墨重彩的一笔。

Archaeologists Reconstruct the Scents of Ancient Mummification

摘要:科学家通过分析埃及博物馆九具木乃伊,重建了古代埃及木乃伊的气味特征,发现其包含“甜”、“木香”、“辛辣”和“草药”等气味。这项研究不仅揭示了古代埃及防腐技术的细节,也强调了气味在理解古代文物和环境中的重要性,有助于更真实地还原古代场景,并改进博物馆展品的保存方法。 研究人员结合化学分析和考古发现,复原了古埃及防腐过程中使用的香料和气味,例如乳香、没药和肉桂。

OpenAI’s New Image Generator Can Do Near-Perfect Text

摘要:OpenAI 的 ChatGPT 增加了新的图像生成功能,名为“Images in ChatGPT”,基于 GPT-4o 模型,显著提升了文字处理能力,能生成清晰、准确的文字,例如白板上的文字和漫画,但仍存在一些局限,如小字和非拉丁文字处理方面。该功能现已向部分用户开放,未来将推广至所有用户。 OpenAI 也强调了该模型的安全措施,包括防止生成不当内容和添加水印。

The Rest of the Pentagon’s Group Chat Just Leaked

摘要:五角大楼高官在Signal群组中泄露也门军事行动细节,包括F-18战机空袭目标、时间和人员伤亡等高度敏感信息。国防部长希格斯否认泄露作战计划,但聊天记录显示其参与讨论并发布了具体行动信息。白宫回应前后矛盾,既称未分享机密信息,又反对公开聊天记录。事件暴露出严重的国家安全风险。

摘抄:In a stunning piece for The Atlantic on Monday, the magazine’s editor-in-chief Jeffrey Goldberg revealed that he had accidentally been added to a Signal group chat between key national security personnel — including Hegseth, vice president JD Vance, and national security advisor Mark Waltz — as they discussed an upcoming offensive in Yemen.

现场|“文物医生”上博竞技,观众隔玻璃围观

摘要:上海博物馆举办首届上海市文物行业职业技能大赛,22名选手进行为期两天的金属、陶瓷、书画文物修复比赛。比赛分为理论和实操两部分,选手们在透明玻璃隔开的修复体验馆内进行实操,观众可现场观摩。比赛旨在检验选手们的专业技能和应变能力,最终获胜者将代表上海参加全国赛事,推动文物修复技艺发展。

A Brief History of America’s Campaign Against Dissident Newsmaking

摘要:美国曾对异见新闻媒体进行大规模打压,从60、70年代地下新闻运动时期政府对《The Rag》等刊物及黑豹党报的压制,到非法监控、骚扰,甚至暗杀。尽管地下新闻最终衰落,但其激进的本土化报道模式及社区参与性为后世留下宝贵遗产。如今,从纸媒到网络,新的另类媒体继承了这种精神,通过关注地方议题、社群参与和行动导向的报道,继续挑战主流媒体的叙事,并为争取社会正义贡献力量。

探析中国书法史的细节与脉络——读白谦慎书法论文

摘要:白谦慎增订版书法论文集探讨中国书法史研究方法,主张“有理论关怀的个案研究”,重视细节考证与理论结合。 他批判空泛理论,提倡从具体案例中提取问题、概念和方法论,例如分析傅山书法中的“应酬”、“修辞”和“文化资本”。 论文集涵盖明清、晚清及20世纪书法,细致分析历史细节,例如八大山人花押、吴大澂书法活动、20世纪考古发现对书法的影響,并关注书法在社会变迁中的角色,以及当代书法史写作的挑战,最终展现中国书法演变的细节和脉络。

ChatGPT Starts Blocking Studio Ghibli-Style Images After Trend Goes Viral

摘要:ChatGPT最初允许用户生成宫崎骏吉卜力工作室风格的图像,引发热潮。但随后ChatGPT开始拒绝此类请求,原因不明确。OpenAI声明允许模仿广泛的风格,但不允许模仿在世艺术家个人风格,而吉卜力风格与宫崎骏密切相关。宫崎骏本人曾公开批评AI,认为其是对生命的侮辱。目前OpenAI正在修复这一问题。

奥特曼直播「用嘴PS」,GPT-4o掀AI图像革命!实测人物写实逼真到恐怖

摘要:OpenAI发布GPT-4o全新原生图像生成功能,免费开放使用,效果惊艳,可实现高度写实的人物图像生成,甚至可精准还原细节。该模型能理解图像和文本,精准遵循提示词,应用范围广泛,涵盖信息图表制作、UI设计、插画创作等,实用性强,或将改变平面设计等行业。

2024 年度“中国科学十大进展”发布,“月背样品”等入选

摘要:国家自然科学基金委发布2024年度中国科学十大进展,涵盖月球背面火山活动、光计算芯片、神经递质转运机制、纳米激光器、巨磁卡效应、CAR-T细胞疗法、男性生殖细胞发育、引力子模、辐射光伏电池以及超大质量黑洞等研究成果。

摘抄:嫦娥六号返回样品揭示月背 28 亿年前火山活动;

实现大规模光计算芯片的智能推理与训练;

阐明单胺类神经递质转运机制及相关精神疾病药物调控机理;

实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的纳米激光器;

发现自旋超固态巨磁卡效应与极低温制冷新机制;

异体 CAR-T 细胞疗法治疗自身免疫病;

额外 X 染色体多维度影响男性生殖细胞发育;

凝聚态物质中引力子模的实验发现;

高能量转化效率锕系辐射光伏微核电池的创制;

发现超大质量黑洞影响宿主星系形成演化的重要证据。

官方资料显示,“中国科学十大进展”遴选活动由国家自然科学基金委员会主办,包括 440 余位两院院士在内的 2700 多名专家学者,对进入候选名单的 700 余项基础研究成果进行两轮评审投票,最终确定十项重大科学成果。

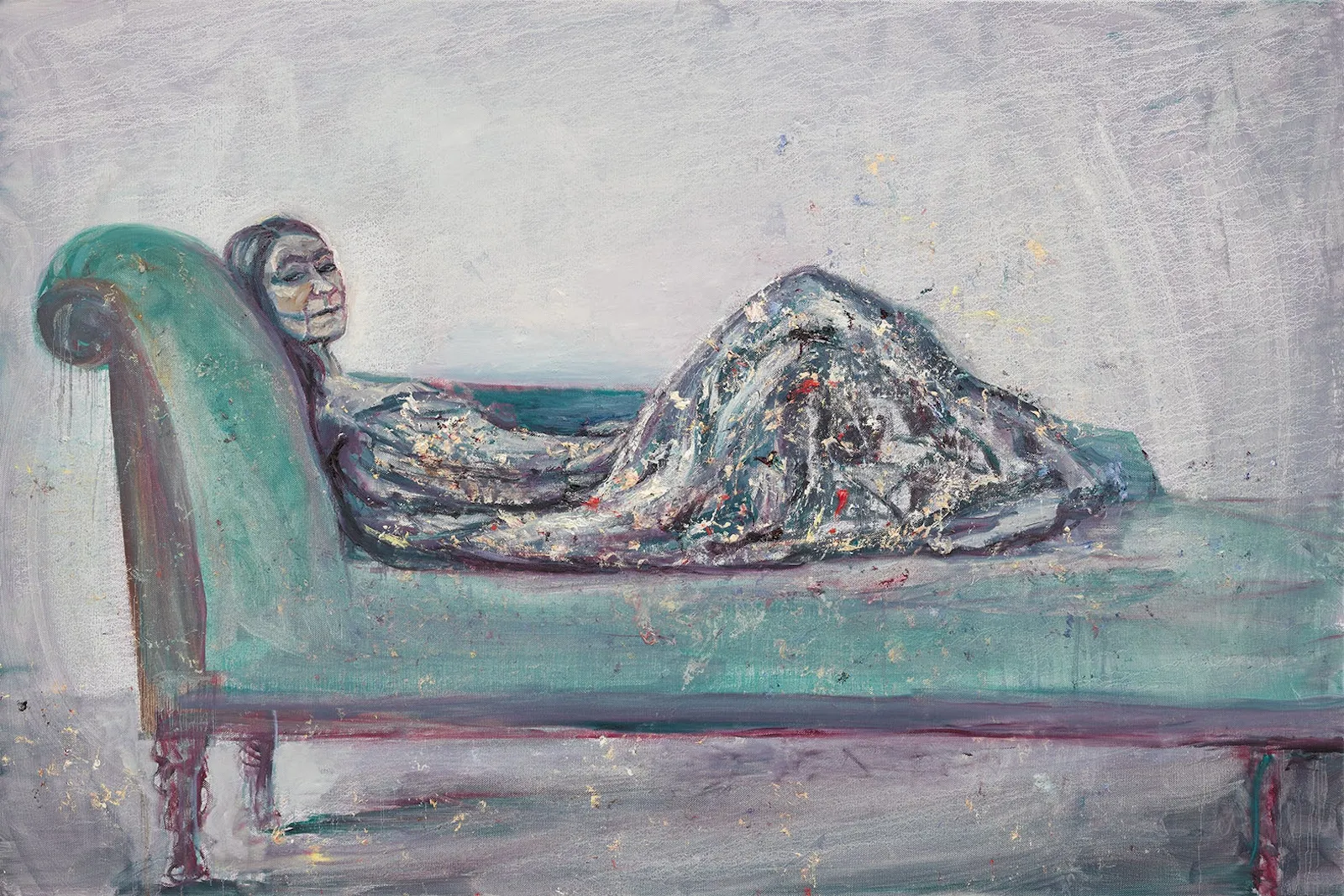

Celia Paul Paints Her Place in the World

摘要:塞利亚·保尔的新画册《1975-2025作品》收录了她从1975年到2025年的作品及多篇评论文章,展现了她以自画像为主的艺术生涯。其作品主题反复围绕家人、大英博物馆和大海,并深受母亲去世的影响。保尔在书中探讨了身为女性艺术家在男性主导的艺术界的身份认同问题,以及她对归属感的渴望。

摘抄:Home, or lack thereof, is another key theme throughout Paul’s life and this monograph. She was born in India to British missionary parents and moved to England with them at age five to live in a succession of vicarages until she was sent to boarding school. After beginning a relationship with Lucian Freud while a student at the Slade School of Fine Art, he bought her a flat in Bloomsbury directly opposite the British Museum, where she has lived ever since. Her life is exceptionally ascetic, but she says that “‘home’ remains a consistent source of yearning.” Her repetitive painting of herself demonstrates her profound, sustained interest in her place in the world. Now, at age 65, she writes in the monograph that she has realized that “painting myself might be like coming home.”

摘抄:Gender poses a fascinating paradox in Paul’s work, and all the writing in the book touches on this in some way, including her own. She mostly paints women, but her own writing describes how she has always been defined, and desperate to be accepted, by men. Unusually, the eponymous painting in Paul’s current show Colony of Ghosts at Victoria Miro Gallery in London depicts men: artists Freud, Frank Auerbach, Francis Bacon, and Michael Andrews. Writing about the painting in the monograph, she says, “I belong among them, even if they can’t let me in.” It’s both a statement of confidence in her ambition as an artist and a vulnerable admission of her yearning to belong. In the exhibition, “Colony of Ghosts” is hung opposite one of Paul’s most recent self-portraits, in which she reclines on a chaise lounge wearing a smock covered in paint splatters, staring them all down.

Klimt Portrait of West African Prince Resurfaces at Art Fair

摘要:近百年来首次展出的克里姆特作品——加纳王子威廉·尼伊·诺特伊·多乌翁的肖像画,在荷兰马斯特里赫特欧洲艺术博览会上亮相。这幅1897年的油画由维也纳画廊重新发现,经专家鉴定为克里姆特真迹,其创作背景与维也纳分离派运动及殖民时期“人种展览”相关。画作最终以1500万欧元的价格展出,吸引了博物馆和私人买家的兴趣。

摘抄:A Gustav Klimt portrait of a West African prince, long hidden away in a private collection, was displayed for the first time in nearly a century at last week’s European Fine Art Fair in Maastricht, the Netherlands.

Presented by Austrian gallery Wienerroither and Kohlbacher, the two-foot-tall 1897 oil painting depicts Prince William Nii Nortey Dowuon, a member of the Ga (Osu) people from present-day Ghana, against a backdrop of hazy floral forms.

Wienerroither and Kohlbacher rediscovered the work in 2023 after a couple of collectors brought the painting to the gallery. At the time, the work was poorly framed and heavily soiled. But a faded estate stamp hinted that it was an original Klimt, a fact later confirmed by art historian and Klimt expert Alfred Weidinger, who had been searching for the portrait for about 20 years.

摘抄:The work was created in the same year that Klimt co-founded the Vienna Secession movement with a group of Austrian architects, sculptors, and painters looking to break away from the rigid traditional styles and hierarchies of the country’s arts institutions at the time.

But in addition to serving as an early example of this progressive art movement, the painting also captures a dark side of European colonial history, as the painting’s subject had been recruited to participate in a Viennese völkerschau, exploitative ethnographic showcases or “human zoos” that were popular across the continent during the 19th century. Drawing upon ethnic stereotypes, these exhibitions generally featured communities from Asia, Africa, and Indigenous communities in northern regions.

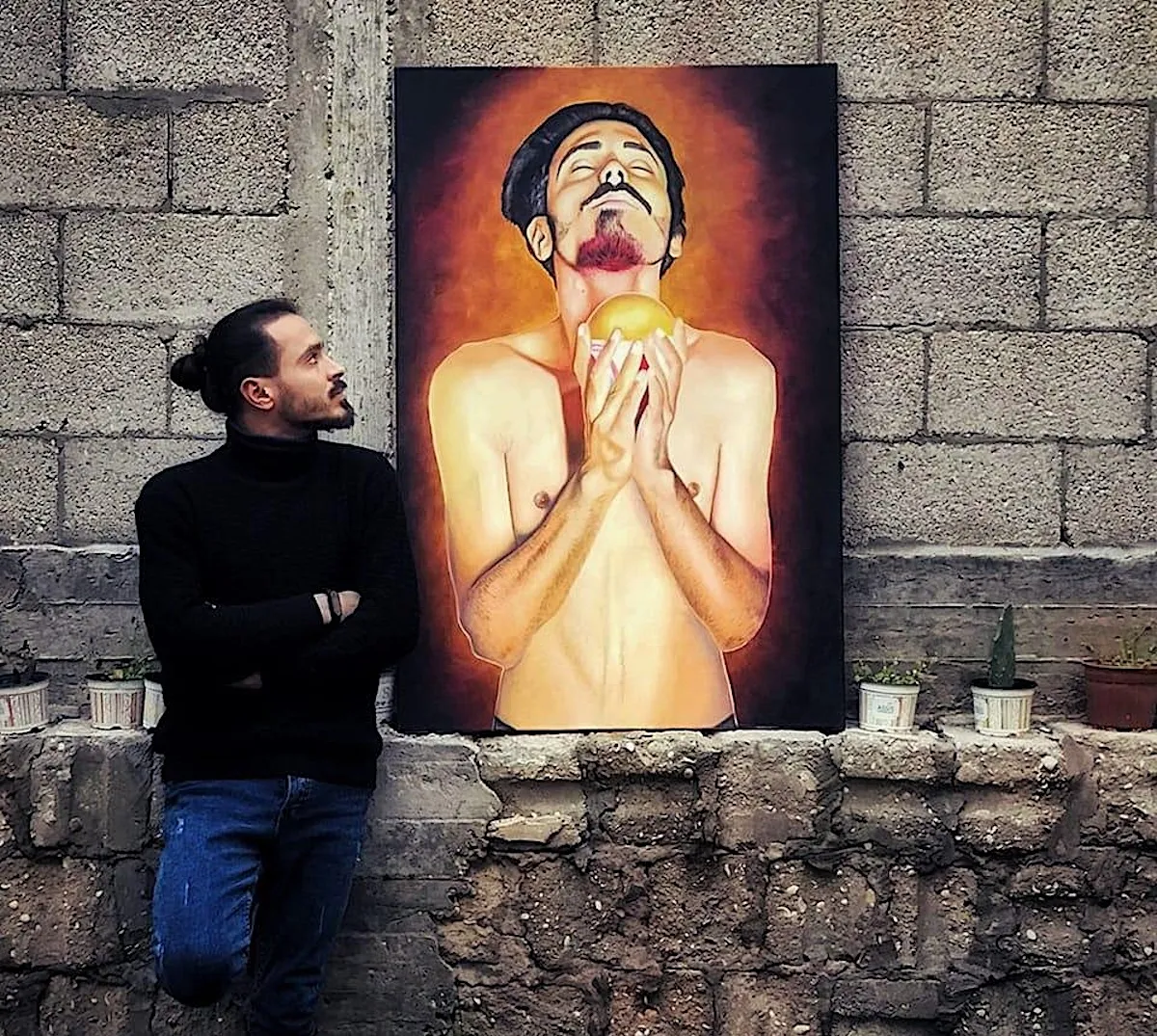

Palestinian Artist Dorgham Qreiqea Killed in Israeli Airstrike

摘要:巴勒斯坦艺术家多尔格姆·克里基亚(Dorgham Qreiqea)在3月18日加沙城舒贾伊亚区以色列空袭中丧生,年仅28岁。他和妻子及30多名家人死于家中废墟。克里基亚是一位壁画家、油画家和肖像画家,致力于通过艺术赋能社区,尤其关注帮助加沙儿童,曾与多个国际组织合作开展艺术项目。他与朋友在空袭前夜还讨论了未来计划,最后一次Instagram帖文中写道“艺术是我的灵魂,不会死去”。 空袭还导致他位于舒贾伊亚区的画室被毁。

Poet, Mystic, Warrior, Visionary: Reimagining the Life and Art of an Aztec Ruler Lost in Myth

摘要:尼萨瓦尔科约特尔(1402-1472),是唯一一位名字被记载的阿兹特克战士、国王和诗人,集大卫王的勇敢和所罗门王的智慧于一身。尽管其生平事迹多为西班牙编年史家的二手记录,缺乏一手资料,但他作为远见卓识的统治者、宗教改革家、诗人、神秘主义者和城市规划者的形象已深入人心。他参与创建了由特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘组成的三重同盟,并为特斯科科的繁荣做出了巨大贡献。现代墨西哥社会对其形象进行了广泛的诠释和神话化,其诗歌作品被认为是阿兹特克文化的重要组成部分,反映了他对生命、权力和自然的思考,以及对帝国命运的预言。然而,其生平事迹的真实性仍存疑,许多说法可能源于西班牙殖民者的解读和塑造。

不间断的梭机:车间与档案里的大生纱厂

摘要:本文讲述了南通大生纱厂的历史,从张謇艰难筹建,到九十四岁老工人丛强亲历的厂内生活变迁,展现了大生纱厂对南通这座城市的影响,以及它与张謇民族实业精神的联系。

摘抄:1896 年 10 月,张謇筹建大生纱厂的第二个年头,筹建并不顺利,款项和机器设备都很难到位。张謇「像个到处化缘的和尚一样」,四处筹钱、打点,纱厂的性质从商办到「官商合办」「官招商办」,再到「绅领商办」,一变再变。1897 年 10 月,「大生机器纺纱厂股票」正式发行,在经历一番周折后,张謇筹了近 20 万两股款。1899 年,筹备四年的大生纱厂终于开工,并在很短的时间内实现盈利。

纱厂开工后不久,张謇请画师画了四幅《厂儆图》,挂在厂内的公事厅里。乍看这几幅画不觉得特别,不过是绘有鹤、树、孩童这些常见形象的写意水墨,可事实上,每幅看似简单的水墨背后,都映射着办厂初期张謇遭遇的阻碍。时过境迁,这四幅《厂儆图》现收藏于江苏大生集团(前身是大生纱厂)。

摘抄:如今提到大生纱厂,通常会这样描述:它是中国最早的民营机器化棉纺织企业之一,而张謇是中国早期民族企业家的杰出典范。

为什么是纺织业?这是我来到大生之前最大的困惑。全球的工业革命始于英国,英国的工业革命始于纺织业,从英国到美国,再到后来的日本,工业的机械化变革几乎是从一台纺织机开始。到了中国,上海的轻工业机械化也是最早从纺织行业开始的,上海机器织布局是由李鸿章于 1878 年主持筹建的中国第一家机器棉纺织厂,早于大生纱厂近 20 年,但不是民营的。

张启祥向我解释到,最朴素的原因还是纺织是民生之根本,但张謇把大生开在南通,背后有更复杂的原因。1895 年 4 月中日签订《马关条约》,大量「洋货」涌入中国,冲击着本土市场,其中洋纱占比最大。从 1894 年(光绪二十年)到 1898 年(光绪二十四年),通过华北和长江口岸输入中国的洋纱高达 50 多万担,占据了华北、华中地区 80% 以上的市场。这些数字对张謇的触动很大。他进一步研究了光绪、宣统两朝各年的海关贸易册,发现当时进口的最大宗商品是棉纺织品,其次是钢铁,两者皆很重要。在他看来,中国必须「推广棉地、纺织厂」和「开放铁矿、扩张制铁厂」,这就是「棉铁主义」的经济发展战略。

南通纺织博物馆现在还保存着一台「亨利织机」,虽然起了个洋名字,但这台织机并不是进口的,而是 1914 年到 1917 年间由南通资生铁冶厂制造的。与重工业遗留下的重型机械相比,轻工业的机械设备轻巧得多,如今看来略显笨拙的钢铁装置,在当时已是最先进的工具。资生铁冶厂也是由张謇创办的企业,1914 年张謇授意铁厂仿制英国老牌的亨利织机,前前后后制造了千余台,供大生纱厂使用,织机主体由钢铁制成,部分机件是木制,通过齿轮、皮带、打手等机械构件带动织机自动进行开口、投梭、打纬等动作,人工需要做的就是管理机器。在此之前,纱厂使用的动力纺织机都是从英国进口的。

摘抄:1924 年大生的四个纱厂全都建成。与此同时,张謇的事业遍布整个南通。以大生纱厂为核心,为了修配机件,张謇创办了资生铁冶厂;织纱余下大量棉籽,他为了利用这些棉籽榨油,开设了广生油厂;炼油的下脚料可以制作肥皂,大隆皂厂应运而生;为了解决大生纱厂的运输问题,水利、大轮、小轮公司相继诞生;再利用大生纱厂的剩余动力开设大兴面粉厂;为了解决职工宿舍问题,懋生地产公司诞生;为了研发织布技术、培养人才,张謇又创办了染织考公所、纺织女校等。张謇在南通开拓了一种全链条的循环生产的模式,每一个生产公司环环相扣,这在当时非常先进,现在南通几乎随处可以看到张謇打下的基础,某种程度上来说,他的产业改变了南通原本以农业为主的社会结构,创造了工业化的现代南通。

摘抄:在中国近代工商业的研究中,大生纱厂是一个经典且翔实的案例,之所以后人对大生纱厂的细节所知甚多,是因为大生保留下来了大量珍贵的文献,包括从 130 年前建厂至今的万卷档案,最重要的是会计清单、合同、相关文书等。其中从 1895 年到 1907 年的 205 卷早期档案已入选「世界记忆亚洲名录」。它的重要性在于:工业遗产不仅是建筑遗存,档案和早期民营企业的经营模式也是重要部分。大生档案的完整性也显示出张謇对档案的重视,这在同时代的其他民族企业家中是很罕见的。

朱江在南通市档案馆工作了近 35 年,整理档案是个坐冷板凳的差事,几乎从刚开始工作,朱江就在跟「大生档案」打交道,一直到现在,他仍在整理和研究有关大生纱厂的百年档案。这是一个庞大的史料库,至今仍有很多档案没有做更细致的研究。

为什么张謇如此有档案意识?朱江解释道:「张謇年轻时做过幕僚,幕僚相当于私人秘书,从文书学和档案学的角度,幕僚既处理文书,也管理档案,因此是个兼职的档案管理员。张謇十分重视档案的形成与积累。」大生纱厂最早的有关档案管理的制度,体现在 1899 年张謇制定的《厂约》中。《厂约》是大生纱厂早年的企业管理制度,开宗明义大生纱厂的设立是「为通州民生计,亦即为中国利源计」。其中有一部分刻成了碑,立在现在的老厂里。

张謇的儿子张孝若所作的《南通张季直先生传记》「自序」中说:「我父有许多实在的事业,他一生几乎没有一件事没有一篇文字的。」因此,后人可以近乎完整地回述张謇的一生,然而由于张謇所从事和参与的产业太多,游走于上海与南通之间的政商界,人物关系网错综复杂,即便有这么多档案,要想厘清他的一生也并不容易。

摘抄:朱江带着我们下了库房,去看看这批大生的文献遗产。一万余件档案整齐地排列在库房架上,与南通市的其他 3.4 万件民国档案一起,成为南通民国史的重要一部分。档案基本按公司单位排列,经过去酸处理可以保存得更好。朱江随手取出一本,是一份会计档案,内附几份送银回单。所谓「送银回单」,就是买了东西或借了钱的一份回执单,类似于收据,比如租房费用缴纳,与洋行、钱庄、华盛纺织总厂、沙花公所等单位款项往来的回单。「这些经营款项都是非常真实发生的,大生的关系网络都藏在里面,每一笔钱是如何进出的,都有详细记录,这对于研究早期企业的经营也特别珍贵。」朱江说道。

黄石:洋务运动重工业活化石

摘要:黄石因洋务运动兴起,其重工业发展历程完整展现了中国近现代化的挑战与突破。大冶铁矿露天矿坑是这段历史的见证,几经沉浮,最终被列入中国工业遗产名录,而非被改造成垃圾填埋场。

摘抄:1889 年,张之洞在抵达武汉赴任湖广总督前,就已决定在武汉 100 公里外的黄石建立大冶铁矿。黄石因丰富的铁矿资源从此逐渐发展成为一座工业城市,并一举促成了湖北近现代化。

如今铁矿所处的大冶属于黄石市郊的一个区,但在洋务运动时期,黄石市并不存在,大冶才是这片地区的中心。现在这里被改造成黄石国家矿山公园,游客们从山脚下一路向上,很快就能到达山顶。说是山顶,实际是一处巨大的露天矿坑,这处深坑直径长 2 公里,最大落差有 400 多米,极其震撼。深坑像梯田一样,一圈一圈螺旋向下,是铁矿历经上百年露天开采留下的痕迹。矿坑底部,有两辆铲车正在挖掘作业,巨大的铲车此时在我眼中是那么微小,深坑共振,传来挖掘的声音。

摘抄:100 多年前,张之洞选择在这里建立铁矿,显然是做了一番充足的功课。他曾在山西、广东和湖北三省的铁矿间犹豫过,后来他派人去调查湖北的矿产,很快就锁定了采矿历史悠久的黄石大冶。根据英国矿师的勘矿结果,大冶铁层铁脉约有 500 多万吨,可供两座熔炉使用 100 年之久,铁矿石净质为 60% 至 66%,而世界上最好的铁矿石净质也只有 70%。

后来的历史一再证明张之洞的选择非常有预见性,黄石的铁矿资源在中国近现代化过程中爆发出巨大能量。它靠近长江所提供的水运能力,极大地扩大了矿产资源所能够覆盖的半径,源源不断的铁矿资源,输送至武汉、九江、重庆,不仅是湖北,乃至长江中游大部分地区的近现代化和城市化,都与黄石大冶直接相关。

摘抄:1889 年,清政府决定修建从卢沟桥至汉口的京汉铁路,缺铁问题进一步升级。当时朝廷任命直隶总督李鸿章从北方开始修建铁路,即将上任的湖广总督张之洞从南方修建铁路。两种声音在朝廷内产生了对抗。张之洞的研究者、《苍凉的背影:张之洞与中国钢铁工业》作者张实对本刊表示,最终缔造中国近代钢铁工业的是张之洞而非李鸿章,在很大程度上取决于两人各自对中国近代化和工业化的不同理解和选择。

曾主导创办江南制造局、福州船政的李鸿章认为应该进口外国钢轨,他表示目前造铁还算容易,但炼钢、轧钢,尤其是制成质量要求极高的钢轨、铁桥、机车,是非常困难的。日本明治维新大规模修建铁路,也是从西洋进口钢轨。而张之洞则认为,又是从外国借款,又是外国进口钢铁,使中国白银大量外流,此外,外国借款的利息颇高,长此以往中国企业将会被外国牢牢控制。

两种观点的分歧代表着中国近现代化过程中遇到的典型困境和突破:在工业化历史进程中,其他国家已经领先并占据主导,中国人是依靠进口,还是从无到有建立自己的体系。

张之洞的思路是「开辟利源,杜绝外耗」:从采铜铁矿、煤矿,到建设钢铁厂、水泥厂,再到修建铁路和水运码头。只有这样,才能杜绝进口外国钢铁,真正与外国抗衡。可以说,黄石近代工业一开始就与国家民族的命运和历史使命休戚相关。

摘抄:1913 年建立的大冶铁厂如今仍在运行。第二天,我们进入了黄石市南部大冶特殊钢有限公司(简称「大冶特钢」)的厂区。由于这里现在生产特殊钢材,包括用于军用设备的齿轮钢、轴承钢、弹簧钢,乃至神舟系列飞船、嫦娥月球探测器、天宫空间站、北斗卫星导航系统上的配件,因此,我们出入需要特批,安检十分严密,很多区域不予开放,每辆车离开前还要检查后备箱。占地 5000 多亩的厂区,我们能够探访的区域只有很小一部分。

摘抄:张实对本刊表示:「将汉阳铁厂放在中日战争的大背景下审视,我们会发现,出铁的喜悦、取得的成绩、现实的处境和未来的难题,都被炮火淹没了。此时,张之洞喋喋不休地要求着铁厂经费,是何等的不合时宜和孤立无助。而在这样胜负成败的关键时刻,一个国家对钢铁工业的需要又是何等紧迫。」经历了甲午战争和《马关条约》,洋务运动失败了。张之洞被调任两江总督,与此同时由于寻找煤矿来源不顺利,汉阳铁厂减产,负债累累,最终朝廷决定招商承办,由盛宣怀接手。

抗日战争时期,日军对大冶铁矿所产矿石进行大肆掠夺,陆续有优质矿石 1000 多万吨,从黄石港装船后,直接顺着长江出海运往日本。新中国成立初期,黄石因为矿产资源和钢铁工业基础,从沿江小镇一跃而成为省辖市。大冶铁厂成为中国第一座特钢厂,从 50 年代就有了军工属性,改名为大冶特钢。到了上世纪末,大冶特钢经历了改制,数万工人下岗,后被中信泰富收购。如今尽管大冶铁矿早已因资源枯竭而减产,但大冶特钢的效益并没有受到影响。现在,它依然生产特钢,并从外国进口铁矿石原料,彻底突破了原材料产地的限制。

摘抄:「一炼钢」虽然是炼钢生产环节中最重要的部门,但生产环境很艰苦,炼钢过程中放闸「打水」,如果操作不好经常会出现「炸炮」,温度极高的钢水飞溅出来,此时附近的工人甚至没有逃跑的时间,只能捂着脸翘起屁股,尽量不烫到脸上。罗日新回忆说,每次下班洗澡时,在澡堂里可以看到十分之一的工人身上有烫伤痕迹,这些钢水有「毒」,三个月好不了,刚结痂又破开。有天晚上「一炼钢」的一部压缩箱坏了,紧急叫他去参与修理。他半夜受凉,修理的过程中临时出去上厕所,结果就在这个时候出现了「炸炮」,他的几名同事都烫伤了,而他躲过一劫。

摘抄:1946 年建成的一、二号窑,一直运行到 2005 年停产。地处黄石市中心的华新老厂由于机械老旧、耗能高、粉尘大,于 2007 年正式全部关停。吴伴元向我回忆说,不像现在年轻人随意离职,很多老职工对工厂有着深厚的感情,认为工厂是一种精神寄托,当工厂关停,每天早上抬起头,再也看不到烟囱里冒出烟的时候,心里会有一种很大的失落感。

摘抄:上世纪 80 年代末 90 年代初,是华新水泥厂最辉煌的时期,当时水泥年产突破 100 万吨,曾先后参与过诸多重大工程,比如人民大会堂、武汉长江大桥、葛洲坝水利工程、三峡水利工程等。涂强政回忆说,黄石大道南北两侧分别是华新水泥厂和大冶特钢,两个厂的职工穿着各自的制服在街上相遇,谁都觉得自己厂在黄石地位最高。

不合时宜的赛博格:《伴侣物种宣言》直面生与死的“亲缘关系”伦理

摘要:本文探讨了唐娜·哈拉维的“赛博格宣言”和“伴侣物种宣言”。由于历史语境变化,哈拉维从赛博格转向伴侣物种研究,后者更关注物种间的共生关系和亲缘伦理,而非赛博格宣言中对技术和权力批判的激进姿态。伴侣物种理论超越了人类中心主义,主张一种肯定性的生命政治,强调在有限性和死亡的现实中,通过关怀、互助和责任,建立与其他物种的积极关系,应对生态危机和气候变化。

把你随机发配放到某个世界角落,和陌生人PK猜所在地

摘要:《GeoGuessr》是一款网页地理推理游戏,最早出现于2013年,玩家将被系统随机发配至世界上某个地点,根据所显示的谷歌街景来推测自己所处的坐标。

古代几人抬的轿子能算现在的“劳斯莱斯”?

摘要:轿子,这一延续千年的代步工具,堪称中国古代的“豪华座驾”。在漫长的使用时间里,“轿子"有着自己的“舒适度进化”史。

纽约弗里克收藏馆将重开:见证镀金时代的艺术品位

摘要:纽约弗里克收藏馆历经五年,耗资2.2亿美元的翻新扩建后即将重新开放。该馆收藏了实业家亨利·克莱·弗里克及其家族的艺术珍品,涵盖文艺复兴到18世纪的欧洲绘画、雕塑及装饰艺术。重新开放的博物馆不仅保留了原有的艺术作品,还增加了新的展厅和功能,例如将二楼的家庭起居室改造成私密的画廊,展出更多馆藏,包括弗里克家族的私人收藏。

摘抄:弗里克收藏馆是一家位于美国纽约的博物馆。该馆收藏了实业家亨利·克莱·弗里克(Henry Clay Frick, 1849年-1919年)的珍藏品系列,以其杰出的欧洲绘画大师作品、雕塑和装饰艺术而闻名。澎湃艺术获悉,如今,在第五大道的弗里克收藏馆外,鲜花正在绽放,而在馆内,历经五年的翻新和改建,这一场馆即将对外开放,向公众呈现从文艺复兴时期至18世纪的艺术精品。

作为纽约少数仅存的镀金时代(Gilded Age)豪宅建筑,弗里克收藏馆建成于1914年,曾是亨利·克莱·弗里克的府邸。弗里克酷爱艺术,一生中收藏了非常丰富的作品。1919年去世后,家族遵照其遗嘱,将这幢豪宅、艺术收藏品及1500万元基金捐赠社会。1920年,弗里克的女儿海伦(Helen Clay Frick)为了纪念父亲,在父亲的昔日府邸建立了弗里克艺术研究图书馆。作为弗里克收藏馆的重要组成部分。1935年,弗里克豪宅变身成为博物馆,面向公众开放,馆藏作品包含从文艺复兴时期至18世纪的艺术精品。目前,这一场馆正在进行耗资2.2亿美元的翻新和扩建。

摘抄:这座特殊的收藏馆纪念了什么?有人会说,这当然是纪念一个人——亨利·弗里克。他本人在短短几十年间收集了许多藏品,并将之赠予公众。与许多艺术博物馆一样,这座纪念馆也是在颂扬私人财富的复杂力量。当然,弗里克的仁慈民粹主义有着严重的局限性,他是美国劳工史上臭名昭著的坚定的反工会主义者。

摘抄:艺术家托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough)是弗里克的收藏宠儿,其女性肖像画在这里大放异彩。弗朗西斯·邓科姆夫人(Frances Duncombe)和彼得·威廉·贝克夫人(Peter William Baker)高挑、柔顺、平和的形象为整个房间奠定了高贵的基调。而庚斯博罗笔下的格蕾丝·达尔林普尔·埃利奥特(Grace Dalrymple Elliott)则面色红润、其精神抖擞的形象为整个展厅增添了感性的火花。

摘抄:在相邻的房间,即大宅的绘图室里,呈现了法国艺术家让-奥诺雷·弗拉戈纳尔(Jean-Honoré Fragonard)创作的一套名为“爱的进程 ”的14幅油画。这组作品最初是路易十五的情人杜巴利夫人委托创作的四幅画作。但不知何故,杜巴利夫人拒绝了这组作品。弗拉戈纳尔一直保留着这些画作,20年后,他以一种自我委托的方式又创作了10幅主题画作。

摘抄:艺术家托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough)是弗里克的收藏宠儿,其女性肖像画在这里大放异彩。弗朗西斯·邓科姆夫人(Frances Duncombe)和彼得·威廉·贝克夫人(Peter William Baker)高挑、柔顺、平和的形象为整个房间奠定了高贵的基调。而庚斯博罗笔下的格蕾丝·达尔林普尔·埃利奥特(Grace Dalrymple Elliott)则面色红润、其精神抖擞的形象为整个展厅增添了感性的火花。

摘抄:在相邻的房间,即大宅的绘图室里,呈现了法国艺术家让-奥诺雷·弗拉戈纳尔(Jean-Honoré Fragonard)创作的一套名为“爱的进程 ”的14幅油画。这组作品最初是路易十五的情人杜巴利夫人委托创作的四幅画作。但不知何故,杜巴利夫人拒绝了这组作品。弗拉戈纳尔一直保留着这些画作,20年后,他以一种自我委托的方式又创作了10幅主题画作。

摘抄:在植被和云朵的映衬下,弗拉戈纳尔厅让人仿佛置身于一个春天版的雪球之中。这里一直是弗里克收藏馆的标志性景点之一,与原有房屋的其余房间一起构成了博物馆的“杰作中心”。

摘抄:房间正对面是乔瓦尼·贝利尼(Giovanni Bellini)的全景画《沙漠中的圣弗朗西斯》(St. Francis in the Desert,约1475-1480年)。这是弗里克购买的为数不多的宗教画之一,他似乎非常喜欢这幅画。谁能不爱呢?树上的鸟儿、田野里的驴子、云朵的阴影,这幅画既表现了自然界的神圣和奇迹,也表现了人类的圣洁。能与这幅奇妙的画作媲美的作品在西画廊。

摘抄:弗里克对肖像画情有独钟,尤其是描绘俊俏女人和富态男人的画作。安东尼·凡·戴克(Anthony Van Dyck)在1620年时为安特卫普艺术家弗兰斯·斯奈德斯(Frans Snyders)创作的肖像画就是如此。斯奈德斯是安特卫普的植物动物画家,与彼得·保罗·鲁本斯齐名。在史书上,他的地位仅次于彼得·保罗·鲁本斯,但凡·戴克却将他打造成了一个时尚的梦中情人。当伦勃朗于1658年完成巨幅自画像时,他已步入职业生涯暮年。但他仍然像一颗明星一样,身着华贵的猩红和金色服装,手持权杖一样的棍棒,脸上半是光彩,半是阴影,挂着淡淡的微笑。

摘抄:委拉斯开兹于1644年创作的《西班牙国王菲利普四世肖像》是真正的王室成员:一位处于权力顶峰的强者,他身着银丝铸成的大衣。弗里克收藏的西班牙艺术品并不多,但他收藏的西班牙艺术品使他领先于其他工业家的收藏水平。

摘抄:1914年,弗里克买下了戈雅的巨幅油画《锻造工》(The Forge,1815-1820年),这又让他领先于其他实业家一大步。这幅画描绘了三个身材魁梧、弯腰驼背、衣衫褴褛的工人在锤击一块烧红的金属板。这似乎不太可能引起他的兴趣,尤其是考虑到他与劳工政治的复杂关系。但他一眼就看出了高炉在绘画中的作用,而这幅画正是如此。

摘抄:弗里克对维米尔的兴趣也非同寻常。在他的收藏之际,这位黄金时代的荷兰画家还没像现在这样声名大噪。弗里克收藏了三幅维米尔的作品。其中,两幅较小的挂在20世纪30年代由建筑师约翰·拉塞尔·波普(John Russell Pope)增建的花园庭院附近的狭窄走廊上,最大的一幅是《女主人和女仆》(Mistress and Maid,1666-67 年),挂在西画廊。这也是弗里克买的最后一幅画作。

值得一提的是,波士顿的伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳(Isabella Stewart Gardner)是弗里克的竞争对手,她早在 1892年就买下了一幅维米尔的画作,从而在维米尔拍卖会上拔得头筹。伊莎贝拉买下的是《音乐会》(The Concert),但在1990年被盗,现不知去向。

摘抄:弗里克的妻子阿德莱德于 1931年去世后,二楼的许多空间被改建成了员工办公室。现在,其中的10 个房间,包括卧室、起居室、客房已经变成了画廊,其中一些还陈列着弗里克时代的艺术品。这里曾经是一家人的早餐室,如今看起来和他们早上聚在一起喝咖啡时的样子差不多。房间的墙壁上铺着新织的丝绸锦缎,上面挂着科罗、道比尼和特罗永的风景画。这些小尺幅的巴比松风景画激发了亨利-弗里克的收藏热情。几步之遥,在一个面积相当的房间里,参观者可以看到弗里克早期对现代主义的兴趣。他收藏了莫奈和马奈的小尺幅作品。

摘抄:有证据表明,随着年龄的增长和健康的衰退,弗里克花在艺术上的独处时间越来越多。在书籍《弗里克斯家族收藏:镀金时代中一个美国家庭的品味与演变》中,收藏馆前馆长伊恩·沃德罗珀(Ian Wardropper)表示,海伦记得在她父亲去世前一周,发现他独自一人躺在西画廊的沙发上,静静地沉思着那里的画作。

收藏馆首席策展人泽维尔·萨洛蒙(Xavier Salomon)负责了此次画廊的布置。他曾提出,艾玛·哈特的脸是弗里克最后看到的脸,他就是在这个房间的床上去世的。

一位诗人写道:”我们所能留存的只有爱。”很多人都说,弗里克是个冷酷的机器,但他似乎在艺术上倾注了他可能赋予人类的所有热情。而弗里克的这种艺术激情造就了他的博物馆。这一场馆受到许多人的喜爱,并不断发展壮大。

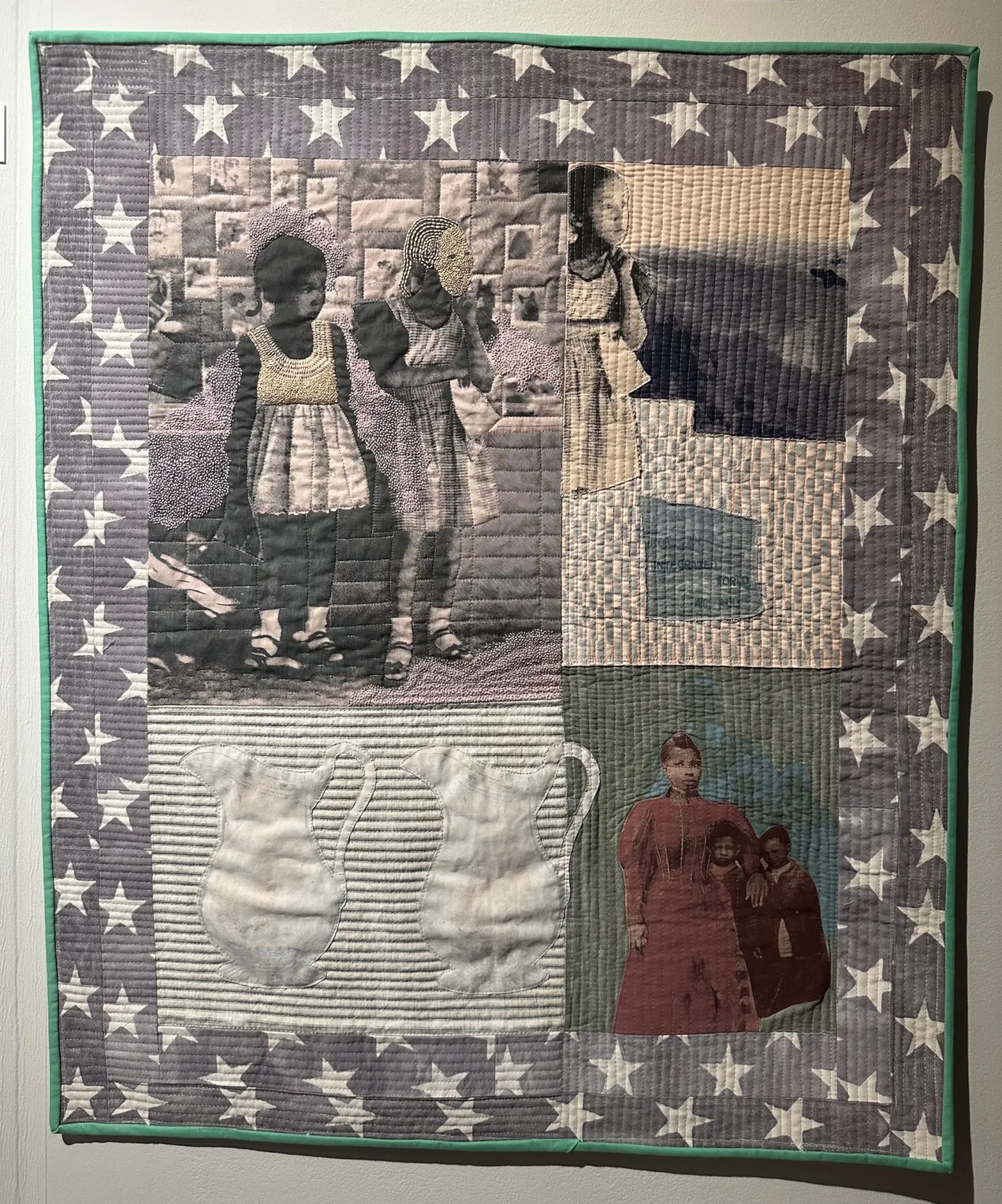

Labour of Love: Economies of Care in Contemporary Art at The Glucksman

摘要:爱尔兰格鲁克斯曼美术馆举办“爱的劳动:当代艺术中的关怀经济”展览,展出多位艺术家作品,关注当代社会中无偿和低薪劳动的负担,通过艺术展现被忽视、低估和隐藏的社会服务。作品形式多样,包括绘画、雕塑、摄影和录像装置,主题涵盖家务劳动、护理工作、农业劳动等,表达对劳动者及其工作的敬意和关注。

摘抄:Labour of Love presents Irish and international artists who explore the responsibility of labour in contemporary society, and how the burden of unpaid and low-paid work might be made visible through art, to direct attention to services that are often overlooked, undervalued, and hidden from public view.

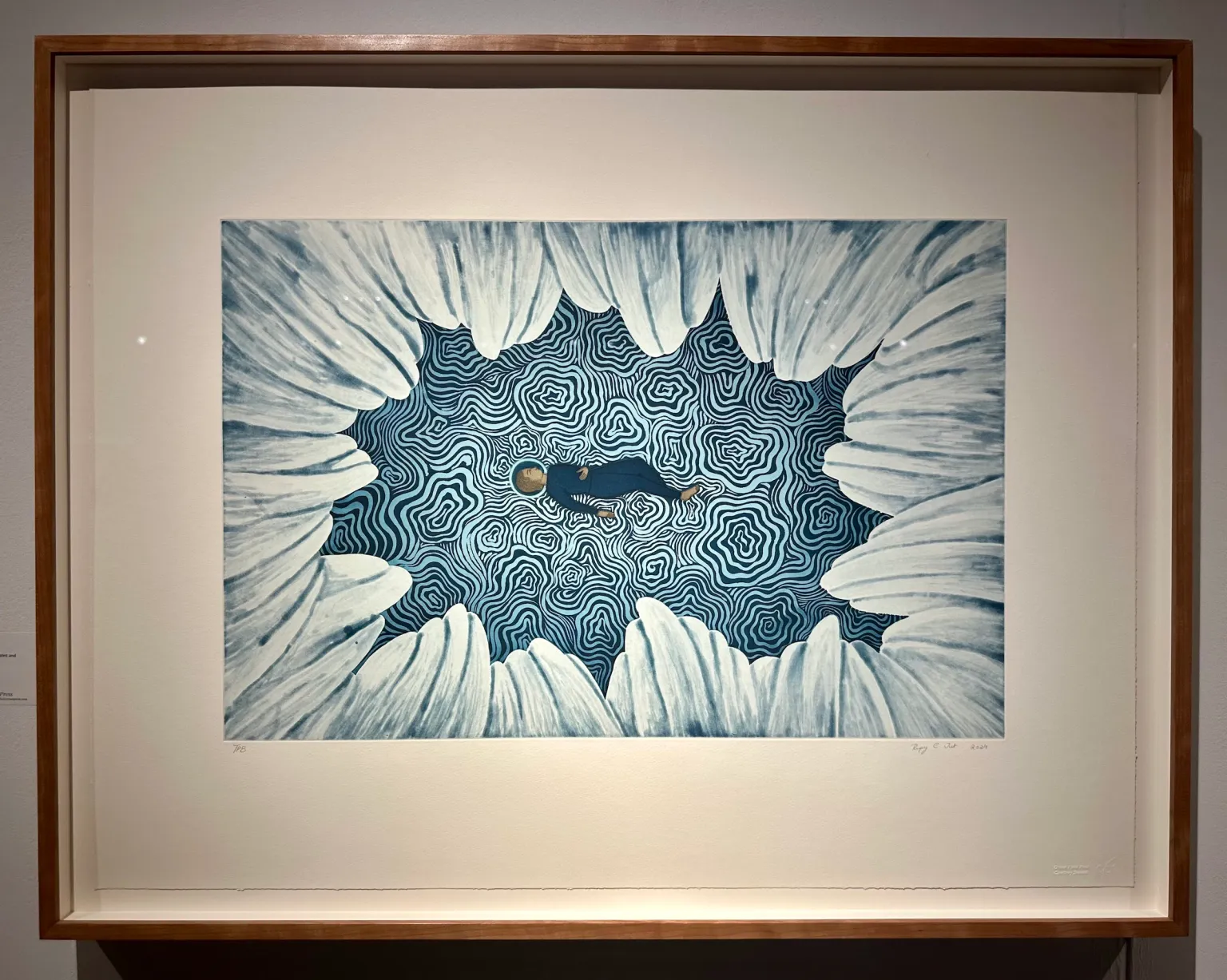

The World’s Biggest Print Fair Returns With Surprises

摘要:国际版画交易协会(IFPDA)年度大型版画展回归,展出作品丰富多样,包括雕塑、纺织品及各种版画,艺术家们运用不同材料和技法创作,体现合作精神和社会关怀。展会吸引众多收藏家和艺术爱好者,其中一些作品价格不菲。展会也展现了版画艺术的多元性和包容性,以及艺术家们对社会议题的关注。

摘抄:I was puzzling over a series of lithographs with chine collé at Tamarind Institute’s booth when Gallery Director Marissa Fassano approached me, offering to share more about the artist’s process. She said that Oregon-based artist Ellen Lesperance drew inspiration for her intricate, colorful prints from black-and-white photographs of the Greenham Common Women’s Peace Camp protests, the 1980s and ’90s anti-militarism movement in the United Kingdom.

艺术开卷|清初遗民绘画中的志向和性情

摘要:清初遗民绘画数量和深度远超元代,因“剃发令”等国破家亡之痛,画家借绘画抒发亡国之痛和个人情志。作品常用朱色象征明朝,黑色象征自身,或描绘空亭、无字碑、明孝陵等意象,表达对故国的怀念和对自身命运的悲叹,并通过独特的绘画风格展现个性。

摘抄:对忠于明朝的诗人和画家而言,甲申年(1644年)的京城陷落和崇祯皇帝的自缢带来了难以磨灭的痛苦,被书画家万寿祺(1603—1652年)和诗人方以智(1611—1671年)形容为“地坼天崩日月昏”的“漫天皆血之时”。这种悲痛的心情在项圣谟与张琦(生卒年不详)合作的一幅肖像画中得到了直接表达。项圣谟初字逸,后字孔彰,号易庵,是大收藏家项元汴的孙子。他自幼受益于家中的历代名画收藏,也受到董其昌“以古为师”教诲的影响,画风平稳,遵从法度。但明朝的覆亡刺激他创造出一批富于感情色彩的肖像画。这幅不同寻常的《朱色山水自写小像》将他的黑白肖像(张琦画)镶嵌在自绘的朱色山水之间,画上的题诗开门见山地说明了色彩对比的象征含义:“剩水残山色尚朱,天昏地黑影微躯。赤心焰起涂丹雘,渴笔言轻愧画图。”诗后记录了创作这幅画的缘由:“崇祯甲申四月,闻京师三月十九日之变,悲愤成疾。既苏,乃写墨容,补以朱画,情见乎诗以纪岁月。江南在野臣项圣谟,时年四十有八。”

摘抄:明朝覆亡之后,明太祖朱元璋在南京钟山的孝陵成为遗民的拜谒之地。在他们的心目中,这座荒败萧条的皇陵暗示着朝代的更迭和自己的不幸命运。金陵画家中的龚贤、高岑(1621—1691年)、胡玉昆(1607—1687年后)以及年轻一些的石涛都画过这个前朝圣地。他们把墓前的明楼置于画面中心,以高耸山峰烘托出建筑的纪念碑性。现藏于檀香山美术馆的龚贤的《山水》 挂轴尤其从北宋“大山堂堂”构图取得灵感,把孝陵的明楼镶嵌在前景的寒林和远景的高峰之间。胡玉昆的《金陵胜景图册》描绘了同一建筑并在左上方以篆书恭题“钟山”二字,但观者看到的不是宏伟庄严的山岳,而是以激烈波动的线条描绘出的山川树木,似乎整个宇宙处于动乱之中。

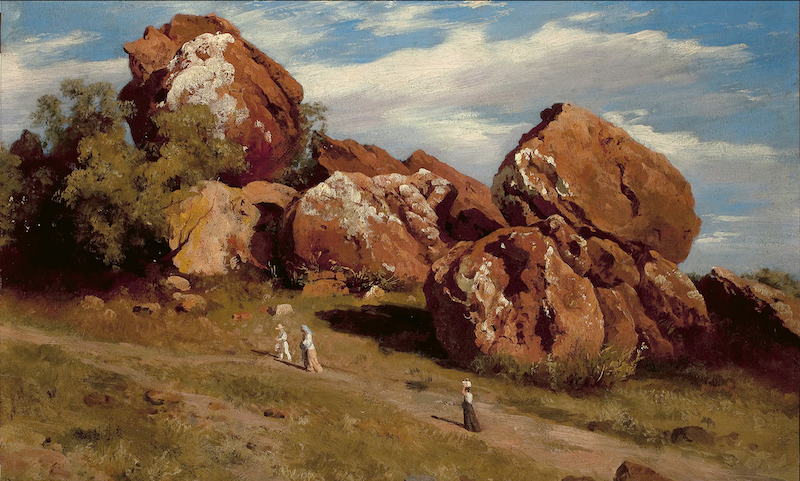

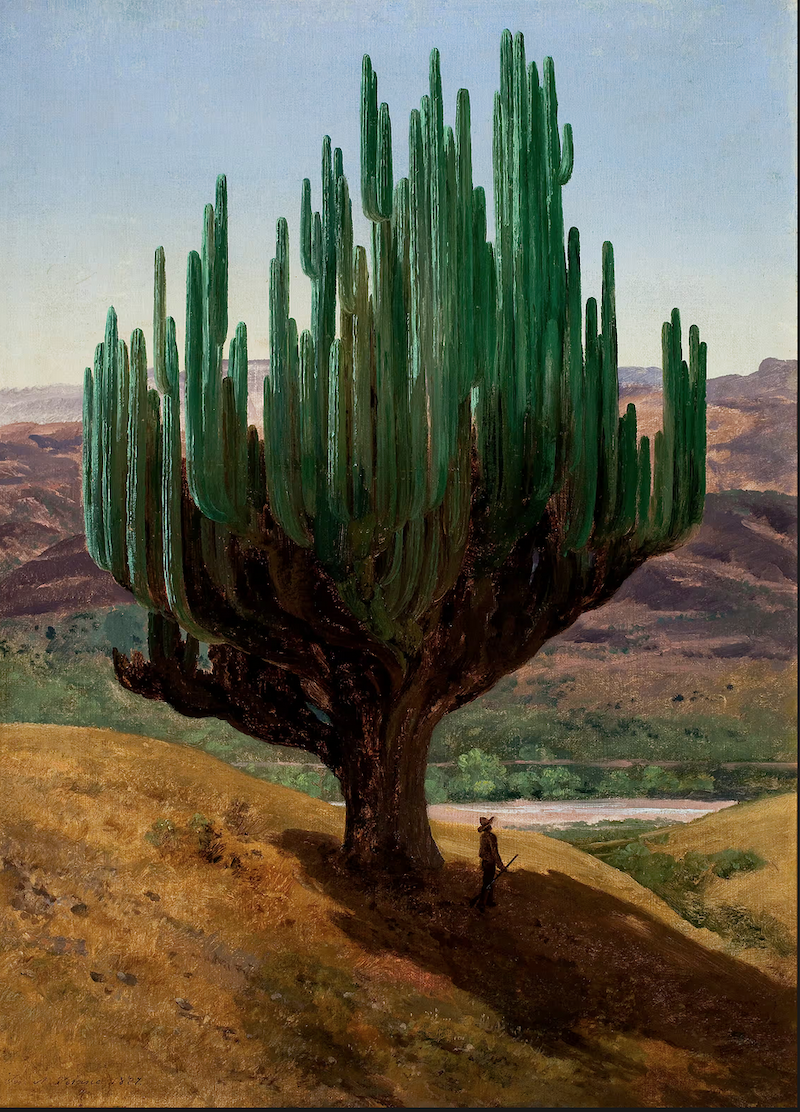

风景中的墨西哥地貌与文化:英国将展贝拉斯科

摘要:英国国家美术馆将展出墨西哥画家何塞·玛丽亚·贝拉斯科的30幅作品,展现其融合科学与艺术,描绘墨西哥地貌与文化的独特风格。贝拉斯科的作品在墨西哥享有盛誉,如同英国的康斯泰勃尔或透纳,其画作反映了墨西哥独立后的文化复兴,并展现了对墨西哥自然和历史的深刻理解,将科学发现与民族认同巧妙结合。

摘抄:19世纪的墨西哥,在摆脱殖民枷锁后,急需构建属于本土的文化身份。何塞·玛丽亚·贝拉斯科(José María Velasco,1840-1912)如同一名视觉考古学家,以科学与艺术的双重视角,描绘了墨西哥的自然地貌与民族精神。他的作品超越了传统风景画的审美功能,成为墨西哥独立后文化复兴的象征,甚至被印在纸币、邮票和教科书中,成为当地民众心中的土地记忆。3月29日,英国国家美术馆即将举办展览“何塞·玛丽亚·贝拉斯科: 墨西哥风光”,以 30 幅绘画和素描展示贝拉斯科的艺术成就。

在迭戈·里维拉(Diego Rivera)和弗里达·卡罗(Frida Kahlo)发展并输出他们的20世纪墨西哥美学之前,何塞·玛丽亚·贝拉斯科(José María Velasco)创作了大量风景画,这些作品被广泛认为是认识墨西哥的重要部分。

摘抄:因此,在贝拉斯科描绘的平凡无奇的岩石背后,是人们发现地球结构是由数百万年的连续过程形成的,而不是由圣经中描绘的灾难造成的。贝拉斯科说,这些石头蕴藏着秘密值得人们去了解。绘于1874年的《阿特萨科阿尔科山上的岩石》( Rocks on the Hill of Atzacoalco)中的人们看起来似乎正在寻找这样的知识。他们稳稳地走在一条小路上,女人穿着长裙,男人穿着白色西装,但是这些人物在岩石面前就显得渺小了。岩石上镶嵌着白色水晶,在锈红色的岩石中就像骨头一样刺眼。贝拉斯科对岩石比对人更感兴趣。这幅作品似乎在问你,难道你看不出这些古老的构造是多么奇妙吗?

摘抄:他的色彩细腻而明晰,将树叶的蓝绿色调表现得淋漓尽致。他笔下翡翠色的仙人掌和湛蓝色的沙漠天空都让人流连忘返。他的自然研究作品栩栩如生。其中,一幅描绘厚厚的天鹅绒般的玛卡叶的画作,既是一部自然史,也是对自然绿色的热情回应。在画作《卡东,瓦哈卡州》中,一株奇妙的巨型仙人掌是贝拉斯科毕生致力于墨西哥植物的一部分。画作中,微小的人物形象不仅能让观者感受到植物的尺度,还能让人思考人与自然的关系。

摘抄:《从圣伊莎贝尔山上看墨西哥山谷》(The Valley of Mexico from the Hill of Santa Isabel)被认为是贝拉斯科最伟大的艺术成就,它以一种几乎难以察觉的微妙方式将不同的历史时代巧妙地融合在一起。在画作的前景中,有一小块刺梨仙人掌和一只叼着猎物的老鹰,这是墨西哥国旗中央的徽章,也与古代神话有关。

要说贝拉斯科的作品有点沉闷,那就有点刻薄了。毕竟,他用流畅的笔触抵制了19 世纪美洲的许多其他景观艺术家用画铲铺设的崇高效果。对他来说,美国哈德逊河艺术家弗雷德里克·丘奇(Frederic Church)的浪漫过渡是不存在的,他用重金属的火焰协奏曲描绘了厄瓜多尔科托帕希火山的喷发。贝拉斯科说,地质结构并不是用来震慑我们的,它们包含了地球的科学故事。

自1876年起,在波菲里奥·迪亚斯(Porfirio Díaz)的专制军事政权期间,贝拉斯科的作品被国家采纳。虽然几乎没有证据表明他本人参与了政治活动,但他的画作被送往海外,并被政府作为礼物赠送给美国总统和教皇。拉尔斯顿说,“时机恰到好处。风景画正在取代历史画,成为人们了解其他国家的一种方式。一个国家是什么样子?有哪些资源?他的作品成为墨西哥的典范。”

王子榮/活人的《破.地獄》:模糊到清晰,被害人在刑事程序中的漸進身影

摘要:本文以港片《破·地獄》引出對刑事案件被害人處境的反思。電影中,逝者家屬的情感和儀式細節,呼應了被害人在司法程序中的困境:程序重被告輕被害人,被害人常遭受二次傷害,難以從案件的陰影中走出來。文章分析了台灣近年來為保障被害人權益的修法和司法行政措施,包括放寬陪同開庭人員、推動修復式司法、完善被害人訴訟參與制度等,但仍存在一些不足,例如被害人單獨上訴和聲請調查證據權利的限制,以及訴訟程序之外的關照和支持措施的完善度等,需要持續努力,讓被害人真正從“活人牢”中解脫。

“中国制造”前史

摘要:汉阳铁厂是中国近代重工业的起点,其规模仅次于德国,早于日本八幡制铁所。 它与兵工厂、火药厂等构成“十里钢城”,展现了晚清洋务运动时期中国工业化的努力。

摘抄:这是中国人自己一手创造的近代工业景观,它也是一套自给自足的完整逻辑。张之洞曾评价自己造汉阳铁厂的过程是「平地为山,毫无凭借」,意思是为了炼钢,还需要凿矿、修路、开煤,所有东西在中国都要从零开始干。1908 年汉阳铁厂与黄石大冶铁矿、大冶铁厂、萍乡煤矿组成汉冶萍煤铁厂矿股份公司,成为亚洲规模最大的新式集采铁、开煤、炼铁、炼钢、轧材、枪炮制造于一体的钢铁联合企业。1915 年前的一段时间内,该企业的钢铁总产量几乎占中国钢铁产量的 100%。

摘抄:现在,与大众对考古遗址和古建筑的热情相比,工业遗产相对冷门。清华大学建筑学院景观学系教授郑晓笛对本刊表示,这是因为我们与工业遗产存在既远又近的关系。远在于,年轻人对工业相对陌生,尤其是重工业,与现在人手一部智能手机的生活距离很远。工业过程的中间环节不会在日常生活中被看到,比如矿石是如何变成我们日常使用的电子产品,比如煤炭是如何变成电。此外,工业遗产的进入方式也相对特殊,很多仍在生产中的工业厂区并不对外开放。

而近在于,与古建筑和古遗址相比,近现代的工业遗产是年代最晚的遗产,很多人的父辈祖辈都曾在工厂工作,或者年少时生活在矿业资源型城市。相比于完全静止、遥远的古建筑,每个人的生活或多或少都与这些工业遗产有过真实交集。

摘抄:「一战」前英国就已经诞生了「工业考古学」概念,工业重镇伯明翰大学的建筑史学家迈克尔・里克斯曾经推广工业考古学。1973 年英国什罗普郡的铁桥谷博物馆建成,人们开始关注到「工业考古学」。铁桥谷博物馆是世界上现存最早的工业遗产之一,18 世纪初,企业家亚伯拉罕・达比一世在铁桥谷成功用焦炭代替木炭冶炼生铁,为工业革命奠定技术基础。1978 年,在第三届国际工业纪念物大会上,「工业遗产」一词取代「工业考古学」,国际工业遗产保护委员会和工业遗产欧洲理事会于同年诞生。。1986 年,铁桥谷博物馆成为第一处被联合国教科文组织认定为世界文化遗产的工业遗产。自此,这些废弃工业的遗留物品才被视为国家遗产中的重要组成部分。

摘抄:实际上在「二战」后,美国学者丹尼尔・贝尔提出「后工业社会」概念。当该地制造业被服务业取代后,工业遗产留下的空间也最有可能被利用来发展服务业,于是便出现了从工业向后工业的产业演化。公园、酒店、博物馆、产业园都是工业遗产改造的成功案例。比如美国西雅图煤气厂公园、英国伊甸园项目、西班牙威尔登琼恩公园、伦敦伊丽莎白女王奥运公园、德国克莱特维茨光伏森林、悉尼澳大利亚奥林匹克千禧公园、上海矿坑酒店、沈阳工业博物馆、香港棕地开发公屋、北京首钢石景山老厂区、上海黄浦江畔工业场地改造。

摘抄:德国鲁尔区棕地改造而来的北杜伊斯堡公园是国际上最经典的案例之一。鲁尔区曾经是德国最重要的重工业地区,上个世纪开始逐渐衰败,很多废弃的工厂面临改造。企业想把旧的机器淘汰掉,而当地人提出,旧的机器淘汰后,鲁尔的工业符号就消失了,过去创造的工业和科技辉煌也将不复存在,人们的记忆也就消失了,由此掀起了一场大讨论。讨论的结果是,人们认为不能拆掉旧机器,最终泰森钢铁厂被整体保护下来,项目 1989 年启动,设计师是德国当代最著名的风景园林师彼得・拉茨,如今这里成了鲁尔区最重要的景观。

摘抄:对工业遗产的保护,始终是一种对历史的价值判断:这段历史是否应该保留下来,还是只是因为外表的丑陋而被完全抹除?它不像修缮过后的古建筑那么漂亮,而是斑驳的,有的人认为它老旧了,已经不再生产了,就应该退出历史舞台了,没有保护的必要。但实际上它曾是人类生活的重要场所,也是一代人生活的组成部分,是中国现代化的历史。对工业遗产加以利用和保护,既可以面向未来去传承工业精神,也将维护我们历史的延续性。

李珂评《俄国思想史》|二律背反的历史

摘要:波兰历史学家瓦利茨基的《俄国思想史》考察了18世纪末至19世纪末俄国思想发展,涵盖政治、经济、文化,重点关注政治。书中展现了俄国思想的演变,从彼得一世改革后的缓慢发展,到叶卡捷琳娜二世时期启蒙思想的引入及由此产生的社会批判,再到亚历山大一世时代保守派与革命派的对立,以及19世纪“黄金时代”的思想繁荣。 书中分析了斯拉夫派与西化派的思想差异,以及托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等作家的思想和社会影响。 最后,作者探讨了俄国思想的“后发优势”与“早衰”现象,以及泛斯拉夫主义的野心与局限,并以“路标派”为例,指出俄国思想的复杂性和局限性。

“自然之光”艺术展:从西方名家画作看到当代抽象

摘要:上海K11的“自然之光”艺术展展出西方经典名家及毕沙罗家族作品,展现自然主义向社会现实的转变,并通过当代中国艺术家抽象作品,探讨自然对心灵的内化,展期至5月5日。

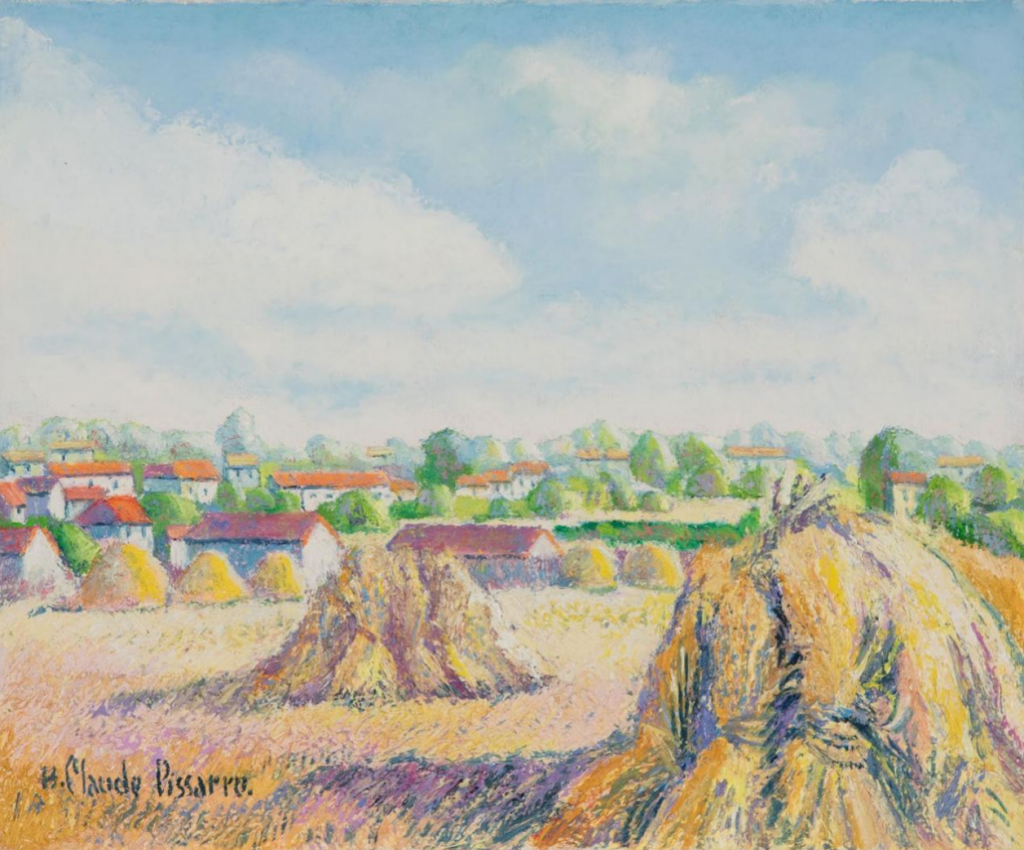

摘抄:“自然之光”艺术展近日在上海K11的CJ Arte简空间对外展出。这一展览不仅带来西方经典名家的作品,也将印象派大师毕沙罗之孙——克劳德·毕沙罗十多件作品首次带到中国展出。

“自然之光”展览涵盖了不少西方艺术史上名家的作品。其中,在《休憩的牧羊女》中,黑色勾勒出的人物造型如雕塑般坚实厚重,圣洁的蓝色是基督教的传统隐喻,羊群的静止与牧羊女的沉默营造出整幅画面的安静,而牧羊女身后的小叶树木则唤起人们对传统意大利风景的幽思。《休憩的牧羊女》在其饱含深情的笔触下凝固了宗教性劳作场景,与自然主义代表大师莱昂·奥古斯丁·莱尔米特《谢勒镇的洗衣妇》形成光影交织的田园牧歌互文。策展人Jennifer周通过两位经典大师的并置,揭示自然主义从宗教式信仰转向社会现实的深层转向。

摘抄:作为印象派代表画家卡米耶·毕沙罗之孙,克劳德·毕沙罗带来11件布面油画作品。克劳德·毕沙罗从小就沉浸在艺术的世界里,他的祖父是对莫奈的创作产生过巨大影响的印象派大师毕沙罗。克劳德的笔触延续了毕沙罗家族对自然之光的永恒追逐。被风浮动的湖水、树枝,盛开的花朵,徜徉于风景中的人物,这些画面唤起观众对印象派的回忆,并与柯罗《诺曼底的池塘》、杜姆埃《威尼斯贵族》那些自然主义的写实笔触形成反差,让观者深刻了解到“自然”在艺术史不同时期各具特色的经典形式。

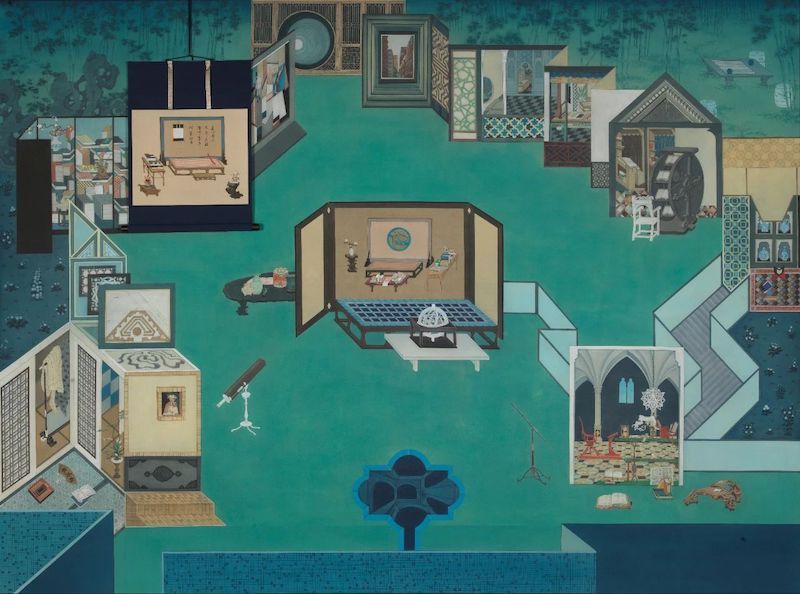

走入时间的“重屏”,深圳美术馆新展“原道”

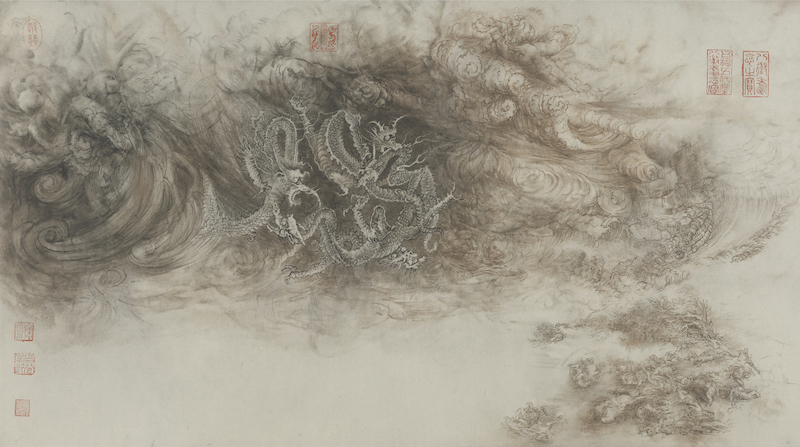

摘要:深圳美术馆举办徐累艺术展“原道”,展出其40余年艺术创作,展现其对中国古典美学与西方艺术传统的传承、转化与融合。展览作品跨越时空,将中国宋元绘画、西方文艺复兴绘画元素巧妙结合,体现东西方艺术共通之处,并探讨艺术史中隐秘的文化通道。艺术家以独特的“集联”式创作方法,将不同文化元素重新编织,形成新的艺术表达。

摘抄:在此次展览中有一套新作,以册页形式分别绘制了佛兰德斯文艺复兴时期画家约阿希姆·帕蒂尼尔(Joachim Patinir)、意大利帕多瓦派文艺复兴画家安德烈亚·曼特尼亚(Andrea Mantegna)、佛罗伦萨画派贝诺佐·哥佐利(Benozzo Gozzoli),波斯画,以及宋代乔仲常、元代黄公望的山形片段,最后将它们重新布局编织成《八段景》,时间、空间融于一体,让人联想到吴彬的《十面灵璧图》对于时间和空间的探究。

摘抄:在文艺复兴之后,东方、西方绘画分道扬镳,但在此之前,无论欧洲、中国、印度、日本,视觉模型是在同样的维度里流动的,彼此相像,也在努力升级。比如说“透视”,其实是阿拉伯人最先发明的,后来欧洲人在“光学”的基础上,用几何模式推算出“透视”公式,所以人类文明就是这样互相借力完成的。艺术本质上就是一种全球化的东张西望,历史上这种时刻不断再现,到了互联网时代又是如此。现在,现实的“全球化”分崩离析,而我的画里仍然有“文明新旧能相益,心里东西本自同”的念想。

我比较迷恋文本的比较,形成有趣的证据链,最后编织成“世界”的网络,如果不亲自画一遍,是不能体验到变数的微妙。比如画《云世界》的时候,按前后关系看,唐宋的云影响到莫卧儿的云,印度的云又变化为欧洲中世纪的云,就这样一个不确定的文化符号,一直在漂移、变形、加工,从图案式到幻想式,后来被西方写实方式彻底吸收干净,这种比对出来的关系,其实就是地域文化天空中,各自的神性。

摘抄:我的新作体现了种种“互”的关系,不同时代、不同文化、不同的艺术个体,相安无事,如果不加提醒,根本想不到它们是咫尺天涯,背后实际上有过充分的“调配”。必须要考虑到素材的原属性,这就要求缩小自我,观众能一目了然认出这是谁的笔墨,那又是谁的造形,这些都是文化的“现成品”,但在互相串连、重构的过程中,形成一套不露痕迹的自洽系统,“文原于道,明其本然”,统摄于本体论出发的多层思维之网中。而这些模型的“原型”,其实就是我们熟悉的古老的思想:太极图、易中之变、中轴线、对仗,都是原理性的。也许类似的做法古已有之,但是古人不会有今天世界的视野,就像现代诗人艾略特说的,“只要有一件新的好作品出现,历史上其他经典都会跟着动一动”,动在这个特殊的时代。

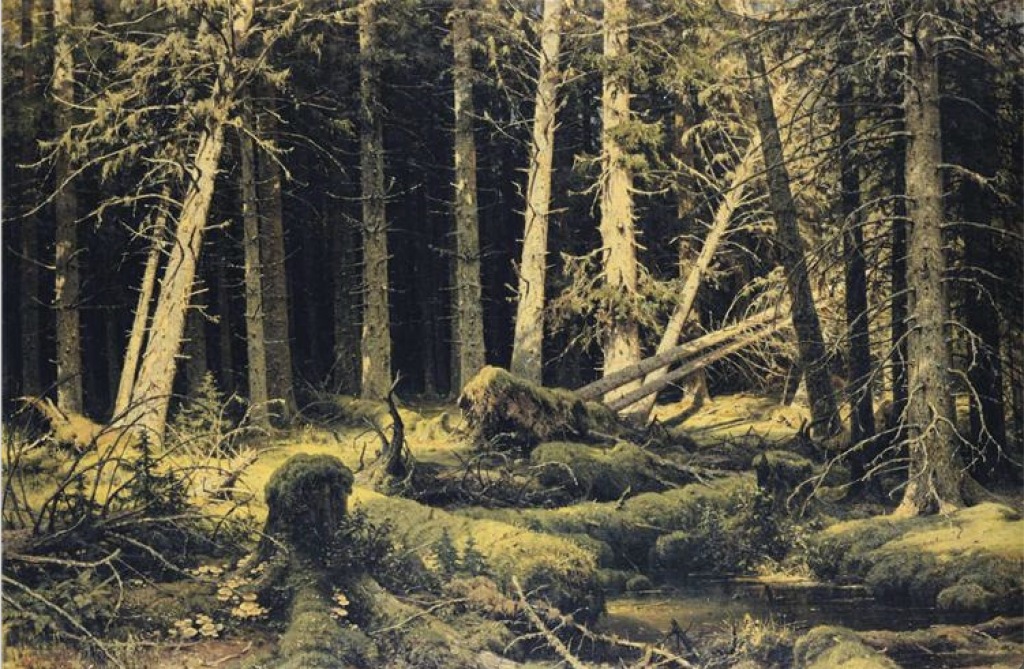

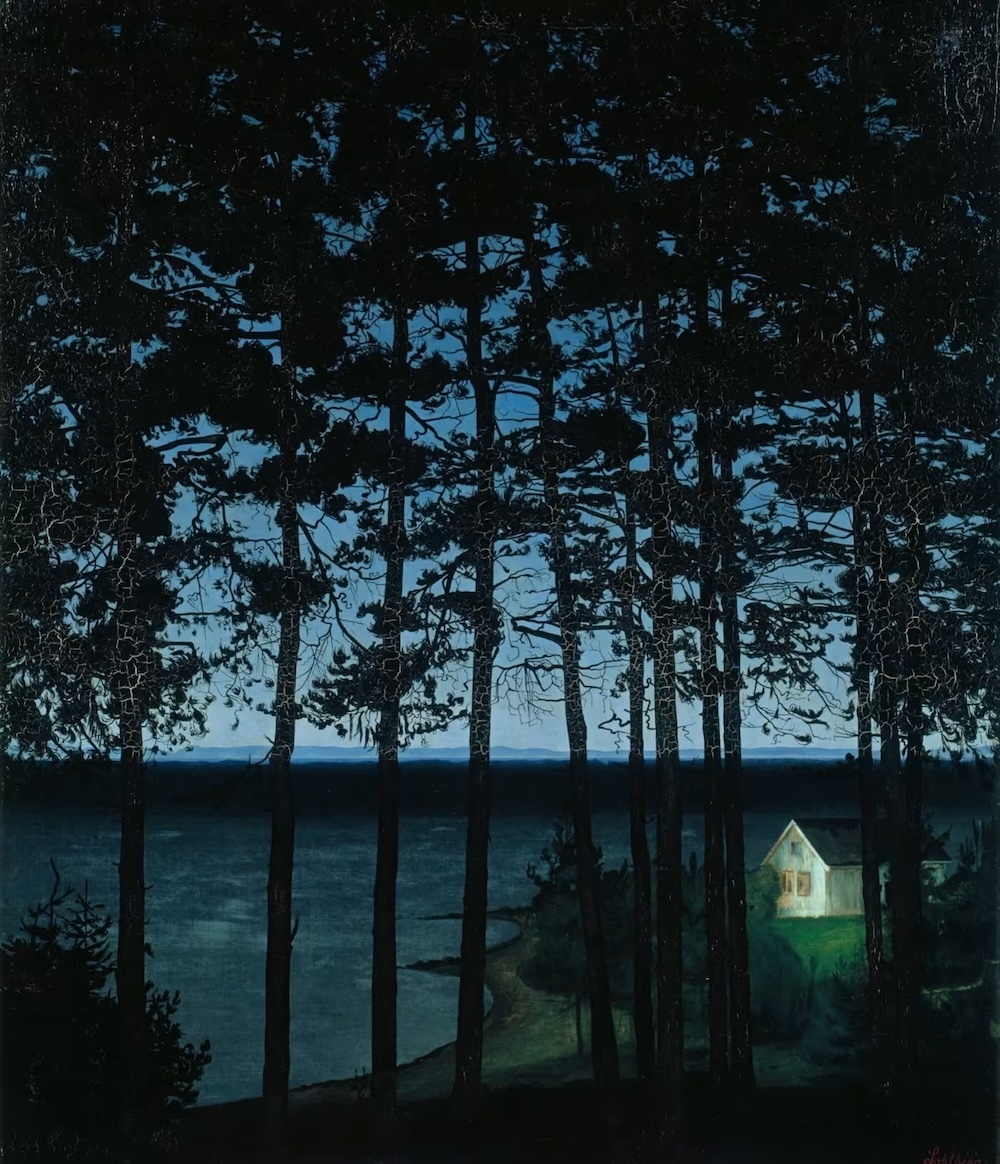

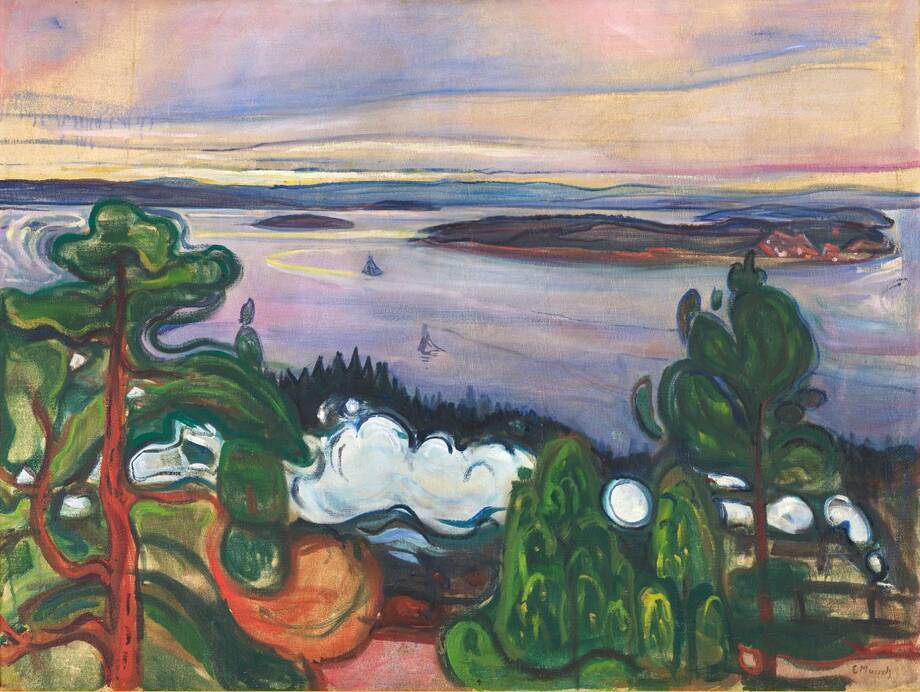

点亮北极光:蒙克、汤姆森笔下的极光与森林

摘要:瑞士贝耶勒基金会展览“北极光”展出74幅北欧及加拿大艺术家1888-1937年作品,以北极光和北方森林为主题。蒙克、汤姆森等艺术家的作品展现了对自然的神秘、浪漫和民族主义情感,以及对工业化社会的反叛。展览也展现了不同艺术家对北方景观的独特诠释,从印象派到抽象表现主义,以及跨大西洋艺术的传承与影响。

摘抄:“午夜的阳光闪耀,正午却如黑夜……极光在星辰、风暴与波涛之间燃烧……浓雾几乎凝结成实体,瞬间遮蔽了整个世界。” 这是安娜·博贝尔(Anna Boberg)在20世纪初描绘她在挪威弗敦群岛作画的经历。这番描述同样契合了瑞士巴塞尔贝耶勒基金会(Beyeler Foundation)正在举行的展览“北极光”(Northern Lights)的主题,

摘抄:展览中,北方森林是艺术家共同的灵感来源。看似无边无际的森林、无尽的夏日光芒、漫长的冬夜和北极光等自然现象催生了一种特定的北欧现代绘画形式,它一直发挥着持久的吸引力和魅力。

摘抄:随之而来的,是一系列光影交错、充满魔力的画面。伊凡·希施金(Ivan Shishkin)的《被风吹倒的树》(Wind Fallen Trees, 1888),以明亮的白色树干将观者吸引入辽阔深邃的炭笔森林。阿克塞利·加伦-卡莱拉(Akseli Gallen-Kallela)的《Mantykoski瀑布》(1892-1894),则用抽象的金色线条勾勒出冰冷的激流。而在《猞猁巢穴》(Lair of the Lynx, 1908)中,他描绘了狩猎之行后芬兰卡累利阿地区(Karelia)深冬的景象:蓬松的雪堆,色彩斑斓的影子。在这片横跨芬兰和俄罗斯、由松树、云杉和落叶松构成的边界之地,加伦-卡莱拉作为芬兰独立战争的战士,寻求建立具有民族特色的艺术风格,而希施金,这位“森林沙皇”,则坚持他的史诗般场景展现的是“辽阔、空间、土地……这是俄罗斯的财富。”

摘抄:卡尔的《不列颠哥伦比亚的森林》(Forest, British Columbia, 1931-1932)以旋转的动态线条刻画出风暴席卷森林的感觉,她在《森林深处》(Inside a Forest, c.1935)、《林间阳光》(Sunlight in the Woods, 1934)和《跳跃的阳光》(Dancing Sunlight, c.1937)中,以耀眼的白色漩涡赋予森林以生机,仿佛狂风在画布间呼啸。作为一名环保主义者,卡尔关注工业伐木问题,她在拖车里作画,用汽油稀释油画颜料,在廉价的马尼拉纸上创作出流动而充满生命力的作品。她可以高度简化造型——如《抽象树形》(Abstract Tree Forms, 1931-1932),以及三角形重复排列的《再造林》(Reforestation, 1936)——但始终未曾放弃她所谓的“土地的形态、密度、草木的汁液。我想要她的体量,也想听见她的脉动。”

哈里斯最初也以抒情风格作画——他的《雪之幻想》(约1917年)中,枝桠承载着变幻的虹彩光泽,这幅作品可被视为菲耶斯塔在布法罗展览上展出的装饰性织锦画《冬夜月光》(1895年)的风格化版本。然而,哈里斯最终决定,加拿大独特的地貌——“广袤的北方及其生动的白色、它的孤寂与丰盈”——需要一种不同的艺术回应。在《海狸池塘》(1921年)中,树木、枝叶以及沼泽中的倒影都显得鲜明而清晰;而在《苏必利尔湖》(1919年)和《山之形态》(约1926年)中,坚硬的山峰与黑色的水域被简化为棱角分明、扁平化的形态,泛着金属般的光泽——一种全新的、晶莹剔透的北美崇高美学。

摘抄:最引人入胜的跨大西洋艺术承袭,来自索尔贝格带有黑色电影风格的《海岸边的房子》(1906年),画中描绘了一座孤零零的海滩小屋透过树影依稀可见,该画曾在美国巡展上展出。约翰·汤姆森线条感十足、充满忧郁氛围的《北方之河》(1915年),画了秋日阿冈昆公园的风景,并在水面上映照出同样的影像,颤动在交错的树网之后。这幅年轻画家的焦虑而迷人的作品,令人想起艾略特在同年发表的《J·阿尔弗雷德·普鲁弗洛克的情歌》中的诗句:“仿佛一盏魔灯,在屏幕上投射出紧张的神经图案。”

摘抄:对于欧洲观众而言,汤姆森是贝耶勒基金会展览中令人难以忘怀的发现,而即便是展览中最著名的艺术家蒙克,也在这里带来了意外惊喜:在那些充满厄运气息的人物消失后,他的风景画竟显得如此鲜活。《白夜》(1900-1901)描绘了一位失眠者眼中的景象——参差不齐的锯齿状云杉排列在冰封的峡湾旁。《星夜》(1922-1924)中,蓝调天空翻涌旋转,笼罩着画家影子般神秘的形态。《列车烟雾》(1900)里,一道蒸汽飘带般缭绕,如一面欢快的旗帜围绕着枝繁叶茂的大树,映衬在淡紫色的水塘间。而那幅色彩狂放、笔触自由的《黄色原木》(1912)——它静卧在覆盖积雪的紫色森林里,从中央展厅熠熠生辉;大卫·霍克尼笔下沃德盖特(Woldgate)倒下的树木,正是其后继者。

一周观展|宋画《山鹊枇杷》仅展一日,深港艺术同时发声

摘要:全球多地举办艺术展览,涵盖绘画、雕塑、摄影、版画等多种艺术形式,展品包括毕加索、莫奈、蒙克等大师作品及中国古代文物,如宋画《山鹊枇杷图》、宋金铜镜等。上海、北京、香港、台北、苏州等地均有重要展览。部分展览关注中外文化交流,例如中意当代版画交流展、中国与巴基斯坦艺术交流展等。

图像 & 视频

沙漠象与小象在高高的草丛中觅食,纳米比亚沙漠

说明:生活在纳米比亚和马里的沙漠象,实际上是非洲草原象的一种,它们已经适应了纳米布沙漠和撒哈拉沙漠的恶劣环境,这些极度干旱的地区年降雨量不足 2.75 英寸。与其他草原象相比,沙漠象的腿更短、脚掌更宽、体型也略小。它们沿着代代相传的古老迁徙路线,在水源之间移动,寻找季节性的食物和水源。雄性沙漠象通常独自在广阔的区域内游荡,而以雌性为首的家族群体则会靠近河流附近,因为那里食物更丰富。它们的适应能力极其惊人,不仅能够在极端环境下生存,还能在一夜之间跋涉长达 43 英里,只为寻找最爱的没药灌木。

向日葵田里的红额金翅雀,德国

说明:你能认出今日图片中的鸟儿吗?如果你曾见过红额金翅雀,一定会对它们的外形印象深刻,因为它们是花园和森林中的亮眼存在。它们鲜艳的色彩和优雅的体态使其独具辨识度。其中,最引人注目的是其红黑相间的脸部羽毛,在白色头部和黑色颈部的映衬下显得格外鲜明。红额金翅雀喜欢开阔但有结构的栖息地,例如带有小型树篱和树木的田野和草地,且主要以种子为食。今日图片展示了红额金翅雀在向日葵田中觅食的场景。被评为2016年“年度鸟类”的红额金翅雀,属于留鸟或短途迁徙鸟,冬季主要分布在中欧、西欧和南欧,因此在德国的冬季依然可见。下次外出散步时,不妨留意一下这只色彩斑斓的小鸟!

雨夜街头 | 摄影师Daiki Hosaka

说明:朦胧写意, 摄影师Daiki Hosaka镜头里雨天的街头影像。

水晶河的海牛,佛罗里达州,美国

说明:海牛的生活节奏从不匆忙,它们悠然自得地漂浮在温暖的水域中,咀嚼着海草,静静地度过数百万年的岁月。然而,尽管它们天性温顺,却正面临严峻的生存威胁。为此,每年 3 月的最后一个星期三被定为海牛感恩日,旨在提高人们对海牛保护的意识。

海牛有三个种类:西印度海牛、亚马逊海牛和非洲海牛。其中,西印度海牛又包括佛罗里达海牛,其体长可达13 英尺,体重超过 1000 磅。这些温和的海洋生物大部分时间都在吃草和打盹。它们没有天敌,但人类活动却对其生存构成了重大威胁。船只撞击是造成海牛受伤甚至死亡的主要原因,由于海牛的游动速度缓慢,难以躲避高速行驶的船只。此外,栖息地的丧失和水污染也进一步威胁着它们的生存。为了保护海牛,人们采取了设立海牛保护区、限制船速和实施栖息地修复项目等措施,海牛的生存状况有所改善。然而,这些“海洋奶牛”仍然需要更多的关注和保护。

希罗德·阿提库斯剧场,雅典卫城,希腊

说明:灯光亮起,帷幕升起,今天是世界戏剧日。自 1961 年以来,国际戏剧协会每年都会举办这一年度盛事,旨在让全球观众和艺术家共同庆祝戏剧的魅力,感受叙事的力量、创造力和文化的交汇。每年,国际戏剧协会都会邀请一位享誉全球的戏剧界代表发表主题演讲,这些演讲被翻译成50多种语言,与世界各地的人们分享。这些演讲强调了戏剧在社会中的重要作用,它既可以是作为现实的镜子,也是推动变革的力量,或是激发想象力的庇护所。无论是莎士比亚的独白,还是先锋实验剧场,戏剧艺术始终在发展演变,但它的核心始终不变:人与人之间的情感联系。

那么,在这样一个重要的日子里,哪里才是最佳的庆祝地点呢?这座位于希腊雅典卫城脚下的赫罗德·阿提库斯剧场,近两千年来一直是戏剧与音乐的舞台。剧场建于公元 161 年,由富有的罗马人希罗德斯·阿提库斯为纪念其亡妻而建。从古典悲剧到现代音乐会,这里仍在续写戏剧艺术的辉煌篇章。尽管历经数个世纪,其卓越的声学设计依然让每一场演出都能完美回响。

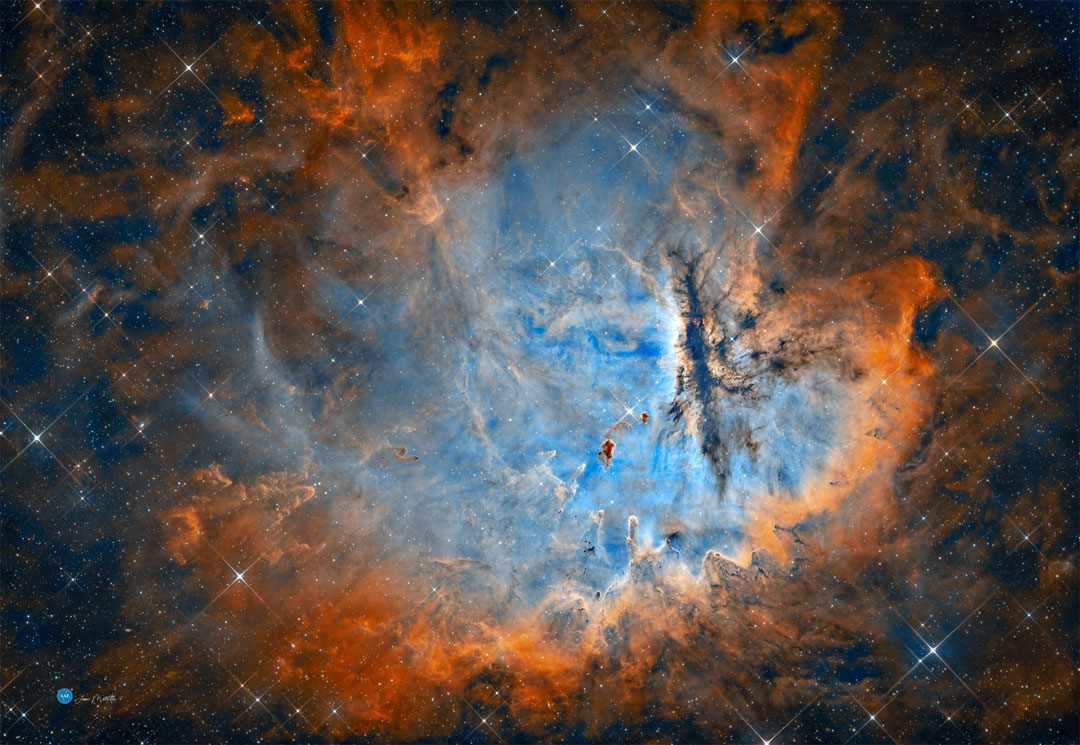

吃豆人星云中的恒星形成

说明:你是不是认为吃豆人星云会吞噬恒星?恰恰相反,实际上它正在形成恒星。在吃豆人星云内部,一个星团的年轻大质量恒星正在为弥漫的星云辉光提供能量。在NGC 281的特写画像中,可以看到一些引人注目的如雕塑般的尘埃柱和密集的博克球状体,它们呈剪影状,受到来自炽热星团恒星们的强烈高能风和辐射的侵蚀。如果它们存活的时间足够长,这些尘埃结构也可能成为未来恒星形成的场所。NGC 281因其整体形状酷似“吃豆人”而得名,它位于仙后座,距离我们约1万光年。这张清晰的合成图像是于2024年中在西班牙通过窄带滤光片拍摄的。它结合了星云中氢原子和氧原子的辐射,合成了红色、绿色和蓝色。在NGC 281的估算距离上,该照片的尺度横跨了80多光年。

正在筑巢的雌性黑枕王鶲

说明:仔细观察,你或许能瞥见黑枕王鹟的身影。这种鸟属于王鹟科的一员,是伯劳鹟、鹊百灵和天堂鹟的近亲。它们分布于南亚热带地区,从伊朗、斯里兰卡到印度尼西亚、菲律宾均可见踪影。黑枕王鹟喜欢茂密的森林及其他植被繁茂的区域。黑枕王鹟的腿短,站姿挺直,并以空中捕食昆虫为主。它们常常与不同种类的鸟群混居,并且在森林冠层的浓密底层活动频繁。在繁殖季节,雌鸟会在树杈间筑起一个温暖的杯状巢穴,通常产下两到三枚蛋,正如今日图片所示。这一鸟巢结构十分独特,由蜘蛛丝和菌丝体交织而成。这种巧妙的构造不仅增强了鸟巢的韧性,还能帮助抵御有害微生物的侵袭,使鸟巢成为一个自给自足的庇护所。更有趣的是,黑枕王鹟还会用蜘蛛卵囊装饰鸟巢,不仅增强伪装效果,增添一丝特别的风格。

卡里佐平原国家纪念碑的超级花期

说明:在沙漠地区,大片花朵绽放的景象并不常见,但在超级花海期间,原本干旱的土地将被无尽的花田覆盖。这种罕见的自然现象发生在美国加利福尼亚州和亚利桑那州,当雨季来临,沉睡在土壤中的野花种子被唤醒,形成壮观的花海景观。加利福尼亚州的超级花海通常每十年出现一次,然而21 世纪持续的干旱使其愈发罕见。超级花海不仅展示了加州丰富的植物多样性,还吸引游客前来观赏,短暂地促进当地经济发展。今日图片中的卡里佐平原国家纪念碑正是观赏这一壮观景象的最佳地点之一。这片广阔的封闭型草原位于加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波县东南部,全长约50英里,宽约15英里。坦布洛山脉和卡连特山脉的山丘,以及苏打湖附近的谷地,都会变成一片五彩斑斓的野花拼图,绚丽至极。你曾有幸见过超级花海吗?

梅西叶81星系(M81,也称波德星系)

说明:巨大且美丽的梅西叶81(M81)是地球天空中最明亮的星系之一,它的大小与我们的银河系相似。这个巨大的旋涡星系被称为NGC 3031,或者因其18世纪的发现者而被称为波德星系。M87位于大熊座北部。这张清晰且细节丰富的望远镜图像显示了M81的亮黄色核心、蓝色旋臂、浅粉色恒星形成区和一望无际的宇宙尘埃带。但是与其他明显的螺旋特征相反,一些尘埃带贯穿了星系盘(中心左侧)。这些不规则的尘埃带可能是M81与邻近星系M82(位于本图的视场之外)的一次密近交会后的残留物。通过对M81中变星的仔细观测,可以得到这个河外星系的准确距离为1180万光年。