文章

宋徽宗奇石与莫奈睡莲并置,故宫新展园林文化

摘要:故宫博物院与芝加哥艺术博物馆联合举办“乐林泉——中外园林文化展”,展出宋徽宗《祥龙石图卷》、莫奈《睡莲》等200余件中外展品,展现中外园林艺术之美及人文哲理,持续至6月29日。

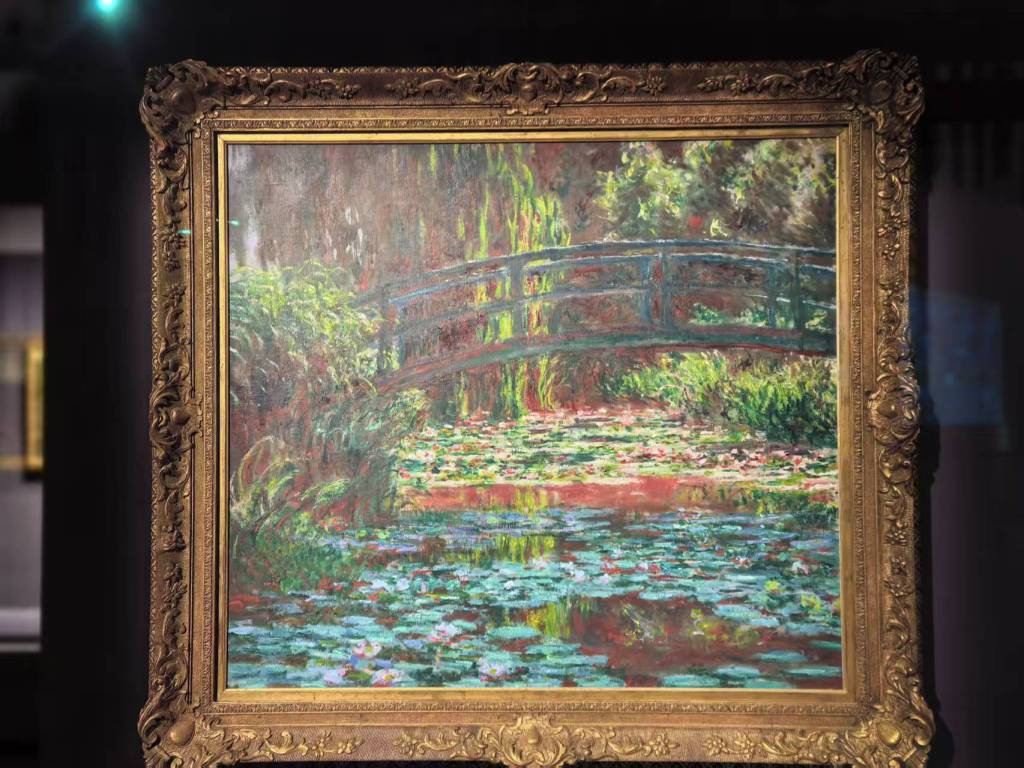

摘抄:4月1日,由故宫博物院和芝加哥艺术博物馆联合主办的“乐林泉——中外园林文化展”将在故宫午门正殿及东西雁翅楼展厅展出。观众可以赴一场欣赏中外园林艺术之美,感受诗意栖居的春日之约。澎湃新闻今天在现场看到,宋徽宗真迹《祥龙石图卷》与法国印象派大家莫奈《睡莲》等也同在展出之列。

摘抄:值得一提的是,本次展览还将午门东北崇楼开辟为文创展厅,通过抽象造境与郎世宁《花鸟图册》的融合,给观众营造出沉浸式文创展陈空间。设计灵感来源于康熙款五彩十二月花卉纹杯、绿色缎绣桂兔金皮球花纹花神衣、莫奈的《睡莲》、葛饰北斋的《桔梗与蜻蜓》以及亨利·弗莱彻的《十二月花令》等展品的数十款园林主题文创随之亮相,将传统文化与现代设计的创新巧妙融合。

摘抄:展览同名图录《乐林泉:中外园林文化展》预计2025年4月出版面世。该书分为展览篇、研究篇。展览篇将全部参展文物均以高清晰版式予以呈现,研究篇收录来自故宫博物院、清华大学七位学者的八篇学术文章,以建筑、园林、文物、艺术等多重视角展开对中外园林的研究与讨论。

流散海外百年后,山西广胜寺三幅元代壁画“数字合璧”

摘要:山西广胜寺三幅元代壁画,流散海外百年后,通过高清数字影像合璧出版。该书收录美国辛辛那提艺术博物馆藏《菩萨写经图》、纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏《炽盛光佛佛会图》和大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》,并附专家导读,介绍壁画艺术价值及流散海外的历史。 这些壁画是元代广胜寺壁画的珍贵遗存,代表中国寺观壁画艺术高峰。

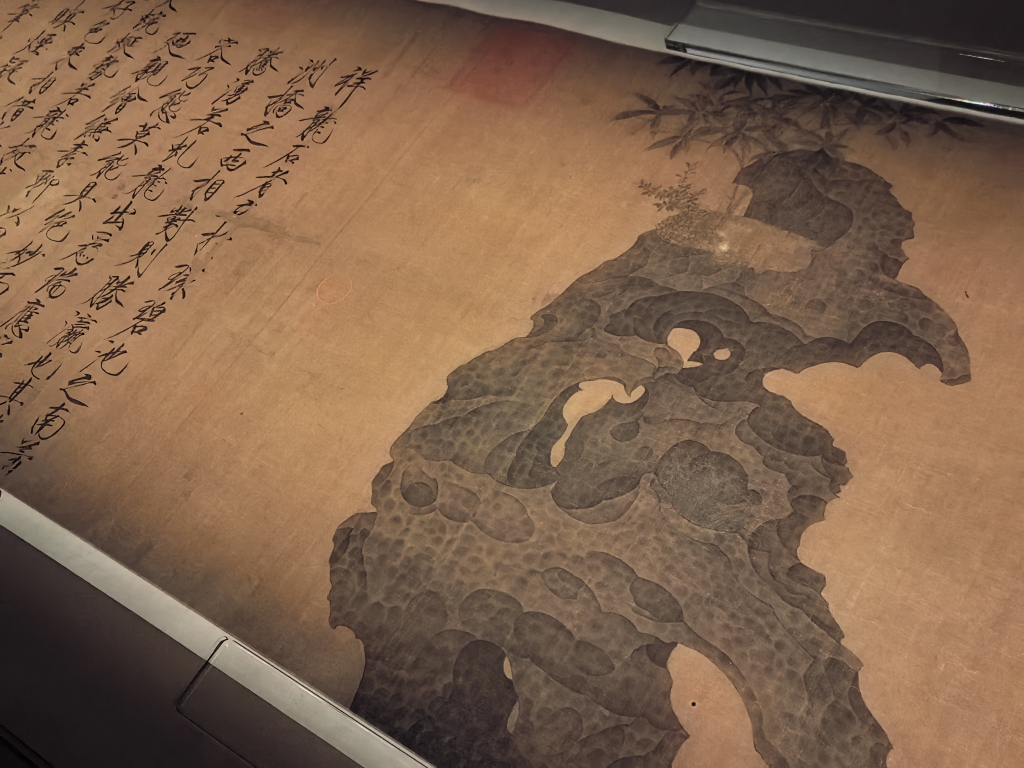

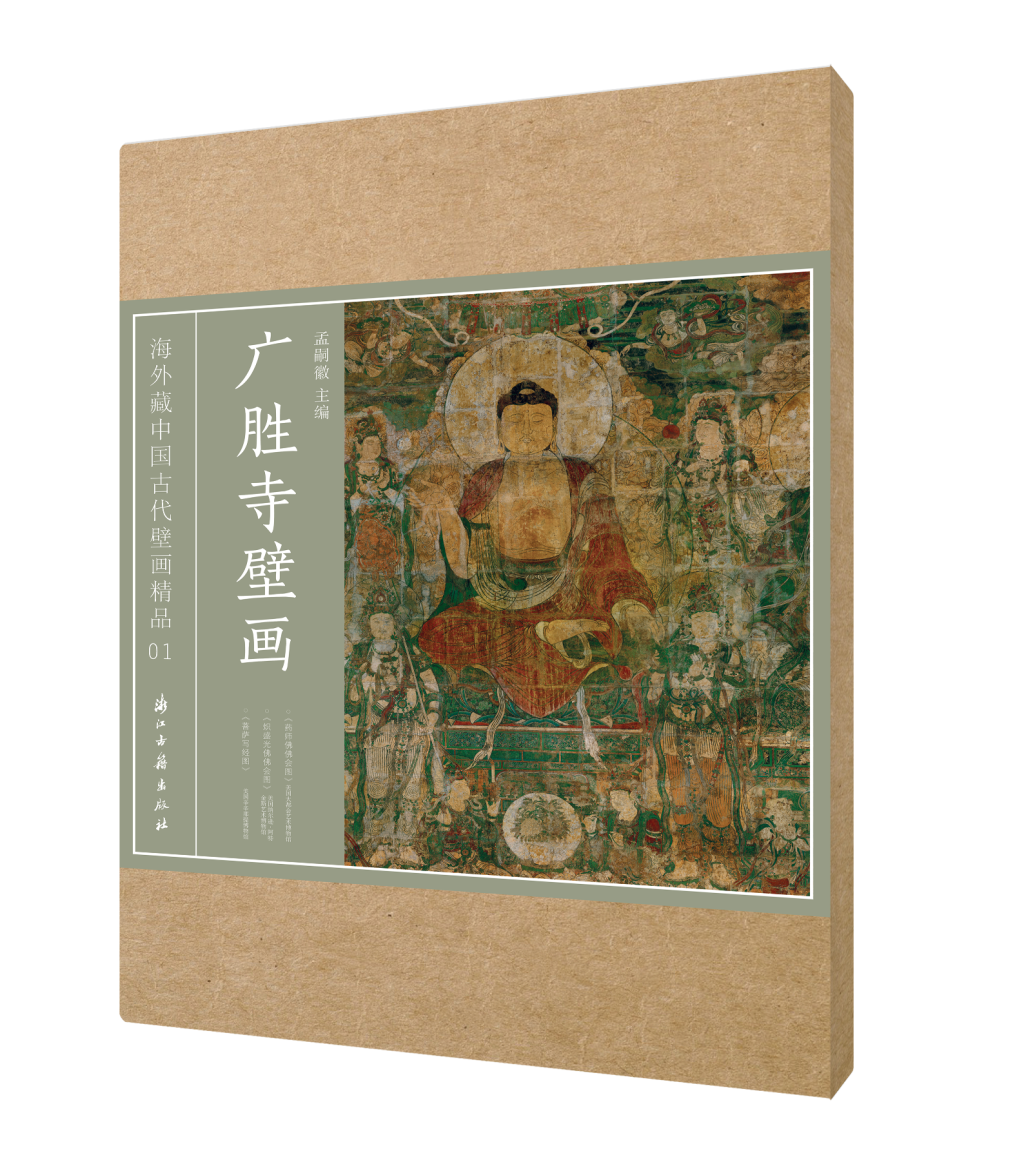

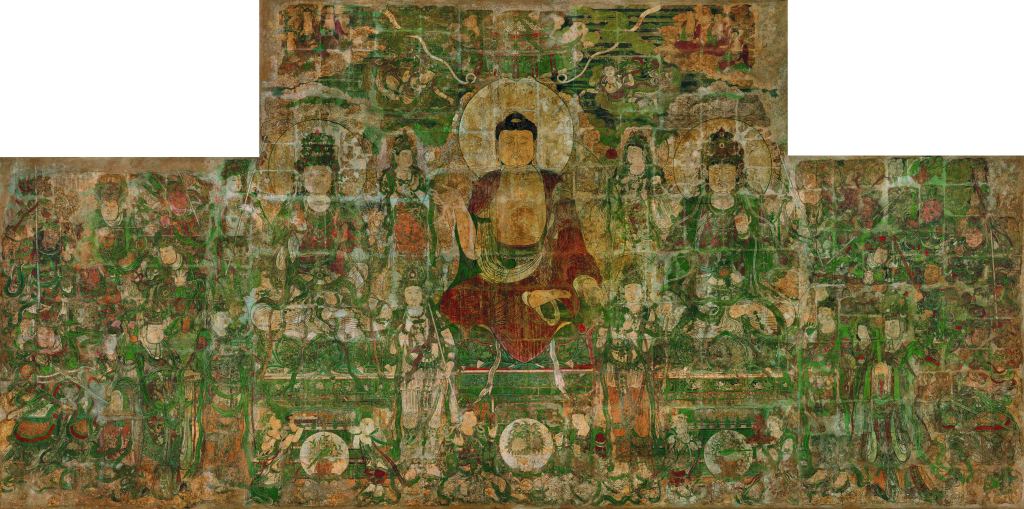

摘抄:日前,孟嗣徽主编的《广胜寺壁画——海外藏中国古代壁画精品01》由浙江古籍出版社出版。该书收入三幅美国博物馆藏山西广胜寺元代壁画的高清图像,分别为——辛辛那提艺术博物馆藏《菩萨写经图》;纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏《炽盛光佛佛会图》;大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》。其中大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》、辛辛那提艺术博物馆藏《菩萨写经图》是首次高清授权印刷。书中附有孟嗣徽的导读文章《他乡遗珍:美国博物馆所藏广胜寺壁画》,详细分析了三幅壁画的画面内容、艺术价值,并讲述其被发现和流散海外的经历。广胜寺元代壁画在流散海外百年后,通过数字方式回流,高清原色印刷和专家导读,得以再次合璧。

摘抄:广胜寺,坐落于山西省洪洞县(原属赵城县)东北17公里的霍山南麓。霍山是太岳山的主峰,北魏地理学家郦道元在《水经注》中记载的霍泉发源于此,霍山由此得名。霍泉滋润了晋南的万亩良田,也造就了广胜寺周围满山苍翠的旖旎风光。据《平阳府志》载:广胜寺创建于东汉建和元年(147),原名“阿育王(King Ashoka)塔院”。之后曾改称“俱卢舍寺”。唐大历四年(769),代宗皇帝赐额“大历广胜之寺”,并立石为记。至此,寺更名为“广胜寺”,亦升为皇家寺院。广胜寺由上寺和下寺两院组成,上寺在霍山山巅,下寺在霍山南麓霍泉的北侧,两院直线相距约0.5公里。

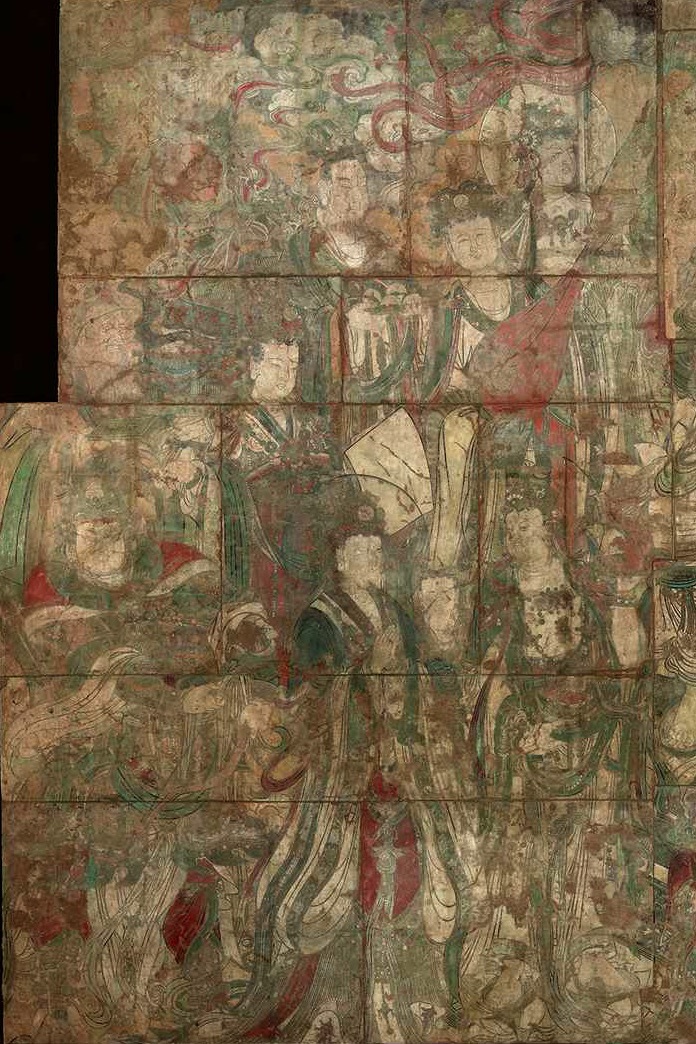

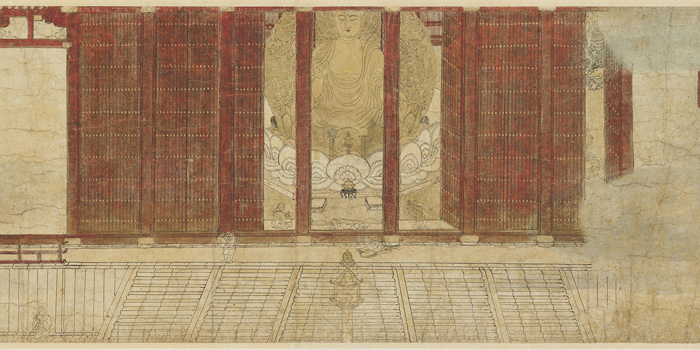

摘抄:据孟嗣徽介绍,广胜寺下寺元代壁画《炽盛光佛佛会图》是1932年入藏纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆的。文物编号:32.91.1,壁画高约713.74厘米,长约1483.36厘米。1932年,嗅觉灵敏的古董巨贾卢芹斋赴堪萨斯城博物馆商谈出售壁画事宜。由于出价太高,董事会起初没有接受他的条件。卢芹斋不厌其烦地多次至博物馆洽谈,并承诺奉送一堂清代漆木卯铜的庙堂槅扇,以帮助博物馆在展厅中建立起一个“中国庙堂厅”。这个建议显然与博物馆的愿望所契合,董事会最终被卢芹斋说服。是年冬,史克门在北京还看中了一件大型辽代彩绘木雕水月观音像,卢芹斋投其所好地将其买了去,先以借展的方式在纳尔逊博物馆展出,最后也出售给博物馆。如今广胜寺元代壁画《炽盛光佛佛会图》、辽代的彩绘木雕水月观音像,和那铺来自北京智化寺的明代楠木藻井一同陈列,它们用一堂清代的华丽槅扇隔成了一个独立的空间——“中国庙堂厅”。

摘抄:大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》(印刷尺寸980mm×1978mm),主尊为药师佛,左右胁侍文殊和观音二菩萨,构成“佛三尊”组合,周围簇拥着日光遍照、月光遍照和药王、药上等八大菩萨,八大菩萨两外侧是药师佛的十二位神将,左右各六位。

孟嗣徽在文章中介绍,这铺壁画是纽约著名收藏家赛克勒(Arthur M. Sackler,1913—1987)博士于1954年在纽约卢芹斋公司中从卢芹斋的助手卡罗(Frank Caro,1904—1980)手中购得的。1964年赛克勒以父母的名义将壁画捐赠给大都会艺术博物馆。如今,《药师佛佛会图》常年陈列于二层回廊宽敞明亮大展厅的显要位置上。展厅于1902年建成,1965年重新装修并布置陈列展品,命名为“赛克勒厅”。这个展厅汇集了大都会博物馆典藏的中国古代佛教造像珍品,一批体量硕大的中国石刻造像。其中大多数藏品是20世纪初私人藏家或大都会艺术博物馆从中国购得的。

摘抄:此壁画1950年由卢芹斋捐赠,并注明来自广胜寺下寺后殿。《菩萨写经图》文物号:1950.154,壁画高416.8厘米,长297.3厘米。在《菩萨写经图》中,一位衣着华丽的菩萨侧身坐于书案前,有火焰形头光,身体微前倾,左肘撑于案上,右手擎笔,目光落在案上空白的卷纸上,若有所思。书案右侧有砚台、墨和水注等。画面左下角立一书侍,深目高鼻,皮肤黧红,双臂抱有一卷经帙,内有经卷数卷。画面右上角有一方题记,字迹漫漶,末行“至正……岁次甲午季秋月”数字尚依稀可辨,据此,壁画应完成于元至正十四年(1354)。

摘抄:孟嗣徽提到,“广胜寺在元代大德七年至至大元年(1303—1308)间,曾遭遇大地震的灾难。这次地震使广胜寺建筑几近全部毁灭。据现存碑碣史志资料可知,元代大德七年(1303)山西发生大地震。其震级8级,烈度11度,震中就在赵城。在北至平遥,南至曲沃一带的震区内元大德以前的木构建筑大都毁损不存。大地震过后,又发生多次余震,很多民居建成后又被震毁。余震一直持续到至大元年(1308)才停止。地震之后又遭遇三年大旱,粮食无收。许多寺庙在地震十年后才得以重修或重建。待这些寺庙重修竣工后,大面积的壁画得以重绘,大约需要十多年的时间。由此可以理解为什么晋南寺庙中之元代壁画大都完成在14世纪20年代左右或者更靠后的时间。”

Movie studios have been making serious money from AI slop on YouTube

摘要:好莱坞电影公司利用YouTube上AI生成的虚假电影预告片获利,这些预告片点击量巨大,但因误导观众,YouTube已停止为这类视频提供广告分成,一些相关频道被取消合作资格。

“出走与归来”展览:见证从海南出发的35年艺术往事

摘要:海南澄迈福山美术馆开馆首展“出走与归来”展出30余位艺术家作品,展现从传统水墨到当代艺术的探索。策展人贾廷峰35年前从海南出发,历经全球千场展览后回归,以此次展览致敬海南这片艺术的起点和归宿,并表达艺术对个人和土地的意义。

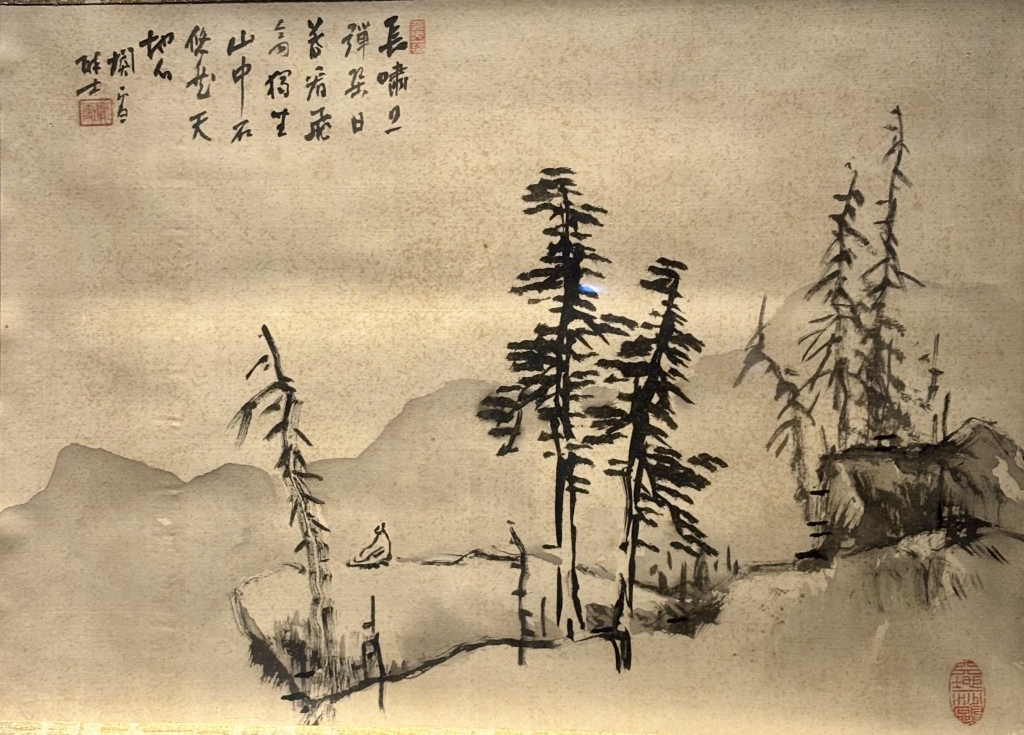

摘抄:3月31日,地处海南澄迈县的福山美术馆举办开馆首展“出走与归来”艺术展,呈现了从传统水墨到当代艺术的探索轨迹,并联结刘知白、吴冠中、衲子、姬子等30余位艺术家的跨代际对话。

这一展览也见证了知名策展人贾廷峰35年前从海南出发与艺术视野上的巨变。“1991年,我怀揣借来的500元人民币闯海南。在海南漂泊、流浪,那时的海南,艺术土壤贫瘠,却粹炼出我对艺术的执着与洞见。其后历经策划全球的千场展览实践后,终于回归海南热土再次策展。”贾廷峰说。

摘抄:策展人贾廷峰是北京太和艺术空间创始人、中国陈设艺术专业委员会副主任。谈起与海南的的渊源,贾廷峰说:“1991年,我来到海南从事艺术,当时主办的海南岛最早一场艺术拍卖会虽然铩羽而归,却粹炼出我对艺术的执着与洞见。这场铩羽非但未熄灭我的热情,反而成为我辞去公职,投身职业艺术道路的转折点。”

自我田野︱当人们说“命”时,人们在说什么

摘要:中国人普遍相信“命”,尤其年纪越大越相信。这种宿命论根深蒂固,即使在土改、集体化等社会变革时期也未消失。作者以其家族四位子女对家族史的不同记忆为例,探讨了宿命论的理解。文中展现了四位子女截然不同的性格和对命运的看法:大女儿知足、平和;四女儿坚强但信命;儿子不信命,强调科学;小女儿内向、忧郁,晚年也开始信命。 文章认为,“命”是农民对不可控力量的解读,是自我建构,也是对荒谬人生的应对,它融合了对过去、现在和未来的认知,体现了在现实困境中寻求内在平衡的努力。

摘抄:周立波参加的土改运动,有一项重要活动被称作“诉苦”,即为自己的苦难寻找阶级层面的根源。很难说诉苦在多大程度上动摇了农民的宿命观。实际上,“命”的意识很难从头脑中根除,即便在集体化年代,这种意识处在相对压抑的状态,但随着集体化时代结束,“命”的意识又重新萌生在社会里。比如莫言1988年创作《天堂蒜薹之歌》,取材山东民间真实事件,反映弱势群体生存状态,里面这段话就生动反映了民众宿命观的持久:

“他大嫂子,快别这样啦,看开了就好了。这个世界,本不是咱这号人活的,人都是命,没下生就定好了的,该着你当官当将,该着你为奴为婢,都是改不了的……咱老姐妹们关在这里,也是天老爷早就安排好了。”

摘抄:记忆研究关注历史与记忆之间的张力,当然,其前提是尽可能还原史实。这个家族史的书写,是基于对若干材料的考证完成的,包括吕寿亭子女的不同记忆、关于吕寿亭的审判记录、其他市政档案、地方文献、以及中共宏大的政策史。正是在探究历史真相的过程中,历史和记忆的张力才呈现出来。需要说明,这个研究着手于2017至2020年,分析的重点集中于吕寿亭的大女儿、四女儿、唯一的儿子和最小的女儿。

摘抄:米尔斯认为,“命”是历史上一定类型社会结构的体现。但在农民“命”的意识中,自我与外部结构的关联像是歪打正着的解释。也就是说,农民认“命”时,实际包含了一种视野局限。他们不是根据历史变迁和制度冲突来理解自己的遭遇,他们对自身生活和外在结构的联系知之甚少。他们只是笼统模糊地意识到,有一种不可控制的力量在决定自己的“命”,并把对“命”的解释置于视野可及的范围内。从这个意义上说,农民“命”的意识更多是对个体生命轨迹的解读,很少涉及集体的“命”,而且这种解读往往依赖与周边人的对比。

要理解“命”的逻辑,不妨借助于对“荒谬”这个概念的解释。加缪说荒谬是人的呼唤与世界不合理的存在之间的对抗。荒谬在于人,也在于世界,它是目前为止人与世界之间的唯一联系。吕寿亭子女的不同记忆里,每个人都透着矛盾荒谬,大嫚吕丕凤受苦最多,但晚年的幸福感似乎最明显,但忆及当年仍禁不住哭泣。四嫚吕明花兼具外表刚强与内心柔弱,既幽默达观又忧郁伤感。吕明湖继续呈现着外在洒脱,却在私下里默默忍受生活的苦。六嫚吕丕玉在兄姐眼里没受苦,命不错,但却始终带着一种忧郁气质。

个体记忆之外的集体记忆,也不时透着荒谬。比如农民为什么既满足于当下,又怀念过去。怀旧本身就是充满诱惑,却也不无荒谬的意识过程。比如对农民怀念集体时代的热闹、公平、治安稳定、没有贪腐。一定程度上说,集体化时代的人口与年龄结构使农村更富活力,与后来的老龄化乡村对比明显。同时,集体化尽管带来农业生产的怠工,但在其他公共生活中调动了农民的主体性、能动性,比如文化俱乐部、农民学校、赤脚医生等。

但细想来,集体记忆仍有潜在的意识创造。当农民强调集体化是个“公平”时代时,他们指向干部贪腐的有限。但农民强调经济上的平均,却无意间忽略了政治身份的差异,尽管土改划成分仍是基于经济基础,但随着此后政治运动增多,“四类分子”的标签则更多强调了个体、家庭之间在政治上的差异。当这些家族后人也参与了对公平的集体怀念时,他们无意间优先强调了经济方面,这很可能是受到后集体化时代强调经济发展的社会风气影响。

布莱恩·莱特谈尼采与自然主义法理学

摘要:芝加哥大学法学院教授布莱恩·莱特接受采访,讨论其尼采研究、自然主义法理学和法律现实主义观点。他认为尼采是自然主义者而非形而上学家,其“权力意志”是心理学而非形而上学概念。莱特批评海德格尔对尼采的解读,并强调朗格对尼采的影响。他认为法律现实主义关注法律推理的不确定性,主张法理学应被自然化,如同奎因对认识论的自然化处理。莱特批评哈特与德沃金的观点,并建议年轻学者批判性地学习现有理论,参与国际学术辩论,避免受地方政治文化影响。他推荐哈特、凯尔森、拉兹、格林等学者的著作。

![《自然化法学:美国法律现实主义和法哲学中的自然主义文集》,[美]布莱恩·莱特著,赵英男译,商务印书馆,2024年11月出版,494页,78.00元](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC5%E6%9C%9F/20250406-Picture14.jpg)

摘抄:先前有一篇关于我自己经历的访谈(参见What Is It Like to Be a Philosopher网站2015年12月22日发表的莱特访谈)。这里是一个简单的概述。在美国,法学是研究生阶段才有的专业。人们在大学本科会学习其他专业(比如,哲学、历史或化学),本科毕业之后才决定是否攻读法学学位。我当时觉得哲学非常有趣,但正如在美国常常发生的那样,父母问我哲学家是否能够找到工作。大哉问!我就决定同时学习法律和哲学,因为很多工作需要律师,而且法律和哲学具有某种类似性(特别是它们都强调论辩性推理与论证)。一旦我开始研究法律,我自然而然地更侧重于比较具有哲学色彩的部分,尤其是法理学。我似乎对不受人待见的哲学家与哲学观点持有某种同情。在哲学中,这类哲学家是尼采;在法理学中,这类观点是法律现实主义,它受到哈特不公正地扭曲。对于尼采和美国法律现实主义者,我一直试图表明他们要比其他人所认为的更加重要且富有哲学洞见。我认为自己取得了一些成功,但这并不由我来评判。

摘抄:奎因是二十世纪最重要的自然主义哲学家,不过他支持自然主义的理由主要是实用性的:源自科学革命的认识论规范很有效,这些规范使得我们不仅能够预测还常常能够掌控未来的经验过程。奎因的自然主义澄清了早先其他非常重要的自然主义思想家(比如,马克思和尼采)并未明言的一个哲学视角。但在法哲学中,奎因给我指明了一条通过类比来理解美国法律现实主义者的道路,即便这些现实主义者并非哲学家且总是犯下愚蠢的哲学错误。因此,我重构了美国法律现实主义者的方案,认为他们想要对裁判理论做的事情,与奎因打算对认识论做的一样:这就是将之自然化。在将认识论加以自然化时,奎因指出,传统认识论的规范性方案失败了:我们无法为自己的信念提供规范性证成。因此,我们应当转而尝试理解感官性输入与我们的理论输出(我们有关世界的理论)之间的因果(而非规范性)关联。在自然化裁判理论时,美国现实主义者指出,裁判理论的规范性方案失败了:许多法律问题(特别是那些出现在上诉法院的)压根没有基于法律理由的独特规范性证成。我们应当转而尝试理解事实输入(“情境类型”)和法院裁判之间的因果(而非规范性)关联。

8年只做游戏纪录片,导演BK的钱从哪来

摘要:游戏纪录片导演BK八年专注游戏纪录片创作,起初在电竞行业打拼,后因对资本泡沫的担忧而退出,转向纪录片拍摄。初期资金困难,靠平台合作和少量商业植入维持,疫情期间心动公司合作拍摄游戏纪录片得以继续。BK坚持拍摄游戏行业幕后故事,展现游戏从业者的真实面貌,认为热爱和坚持本身值得记录。

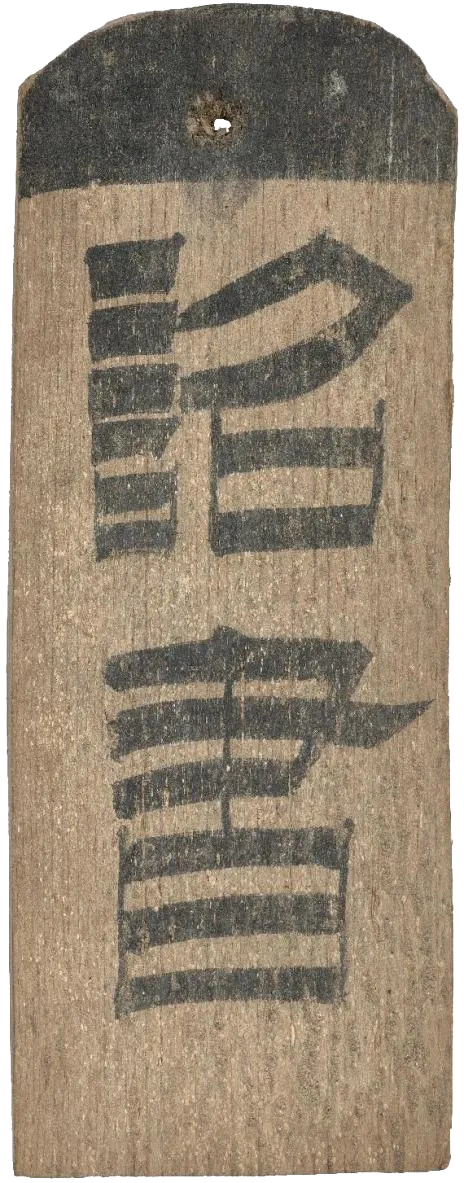

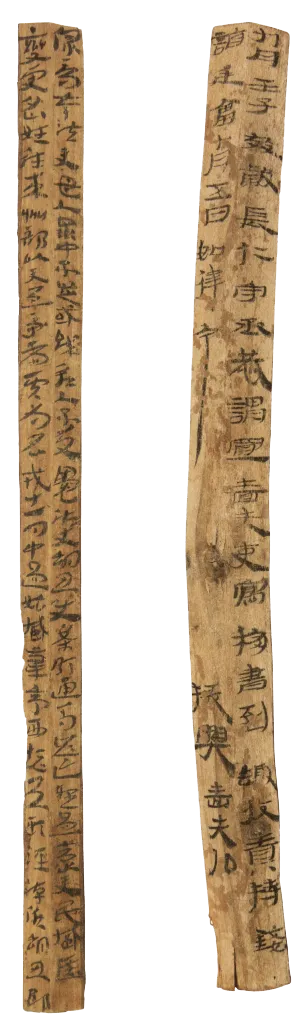

“诏书”等甘肃出土汉简首次巡展辽博

摘要:甘肃出土汉简精品展在辽宁省博物馆展出,展品包括253件(组)汉简及相关文物,展现丝路文明和中华智慧,重点展品有“诏书”木楬、“甲渠候官”木简、“悬泉置”木简等。展览分为四个单元,从简牍的发现、丝路故事、边塞生活和书法艺术等方面解读甘肃地区文化。此次展览是“简述中国”系列展览的首次巡展。

摘抄:澎湃新闻获悉,“简述中国——甘肃出土汉简精品展”近日在辽宁省博物馆开幕,展品共计253件(组),其中文物248件,仿制品5组,展览从简牍发现的历史、简牍中壮阔的丝路故事、汉代边塞人家的日常生活、汉简中蕴含的书法艺术出发,以简牍为媒介,解码古代甘肃地区独特的文化基因,全面、生动地展现简牍里的丝路文明与中华智慧,展出重点文物包括“诏书”木楬、“甲渠候官”木简、“悬泉置”木简等。

摘抄:辽宁省博物馆馆长王筱雯在开幕式致辞中表示,近年来,辽博致力于推动博物馆界的交流合作与区域联动,努力提升文化传播的广度和深度,打造更加立体的文明叙事体系。此次展览加强了辽宁与甘肃两省文化交流,让辽宁广大观众深入了解灿烂璀璨的丝路文明。

一周艺术人物|谢里克斯任MoMA馆长,郭培谭广辉共绘华裳

摘要:纽约现代艺术博物馆任命克里斯托夫·谢里克斯为新馆长;郭培和谭广辉合作创作《琉璃贯珠》;薛松深圳个展“自然-非然”回顾其近四十年创作;戴莹在香港Art Central艺术博览会展出新作;陆溶冰书画作品展在上海闵行展出。

摘抄:3月24日,薛松大型个展 “自然-非然” (Meta Nature) 在深圳市当代艺术与城市规划馆开幕。展览汇聚薛松近四十年艺术生涯的精粹,呈现从波普拼贴到抽象表现的艺术发展,涵盖共六十余件画作及文献档案,并聚焦艺术家 2019 年以来的 “法自然” 系列新作。展览特邀艺评家、独立策展人姜俊策划。

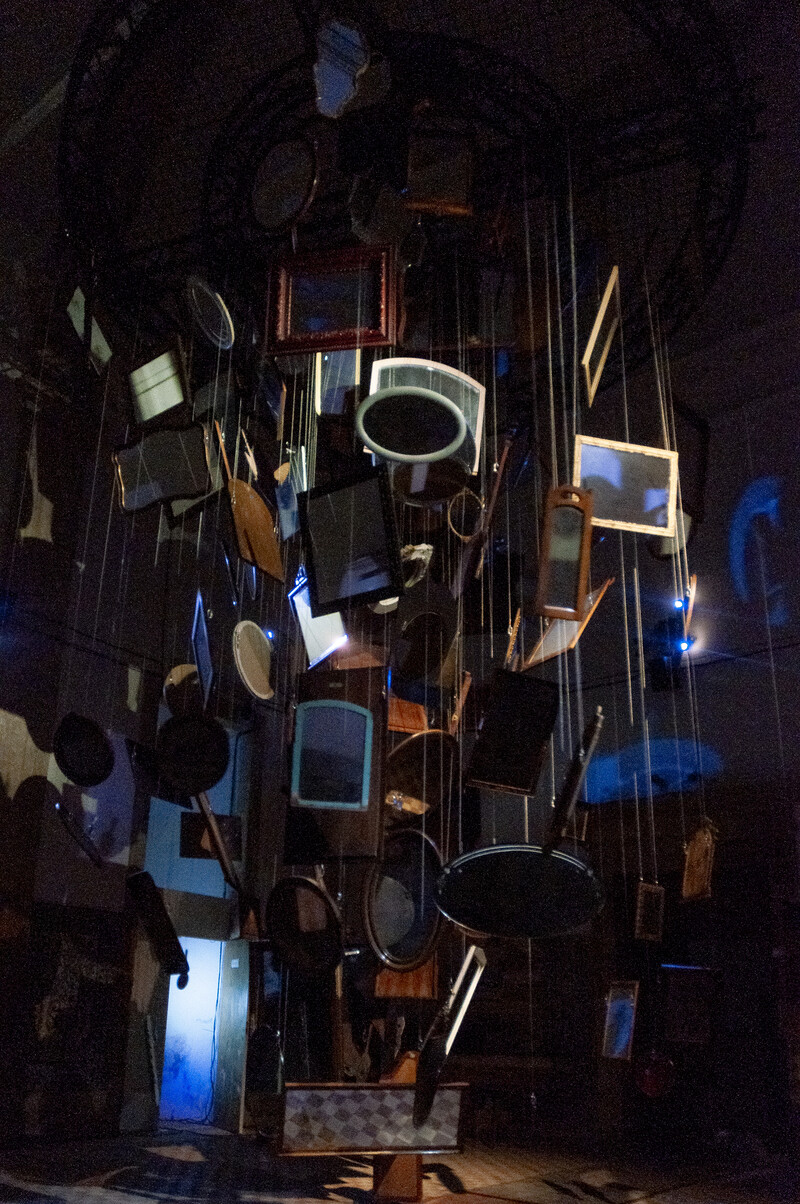

摘抄:近日,艺术家戴莹受香港Art Central艺术博览会邀请参加“异体雕塑与装置艺术项目”,呈现了她的代表性新作《神庙2》,该装置以红色宣纸为主要媒介,叙事的内核脱胎于女性子宫的有机形态与神圣性。

让过去永不过时:为什么我更相信开源?

摘要:许多优秀软硬件产品因开发者停止维护或公司解散而被废弃,造成巨大资源浪费。作者倡导厂商在停止服务前选择开源,让社区接手维护,延续产品生命力。文中以EDIROL Orchestral、云端软件平台等为例说明不开源带来的遗憾,并以Firefox、Sandboxie、Blender等为例说明开源带来的成功。作者特别强调开源的重要性,尤其针对企业级基础设施软件和智能硬件,建议引入“开源义务”,避免资源浪费,保护消费者利益,并最终实现可持续发展。

外网叫我“中国小岛秀夫”,但我更想成为游戏界的A24 | 创作手记

摘要:中国独立游戏工作室月壤,仅20人团队历时三年,克服资金链断裂等困难,运用虚幻5引擎,打造出好评如潮的Steam游戏《黑暗世界:因与果》。 游戏风格致敬大卫·林奇和小岛秀夫,但工作室目标并非3A大作,而是追求A24电影公司般小而精,独特品味的艺术风格。 制作人王勇赫认为,中国游戏不必拘泥于中国元素,也能讲好中国故事,并对中国游戏行业未来发展充满信心。

走不出的暗室:另一个“房思琪”的陨落

摘要:2002年出生的符月华,因抑郁症多次自杀未遂,最终烧炭身亡。她长期遭受抑郁症困扰,曾因学业压力撕毁高考准考证,后考入华东师范大学,但因学业压力大再次休学,最终在2024年1月自杀身亡,年仅22岁。母亲梁靖对此深感后悔和无力。

摘抄:内容触目惊心。在聊天截图里,唐毓文称呼符月华「宝贝」,说自己「爱上自己的学生」,想要和符月华发生性关系,甚至说出「符月华,你得听我的」「不听我的话,结果你懂的」这样有威胁意味的话。而几篇日记则记录了更加具体的伤害:唐毓文以课后辅导的名义,在夜间独自留符月华在办公室,与她发生了关系。符月华提到唐毓文「从始至终占有主动权」,而她不断说服自己是爱老师才接受老师的暴行,但又感到无比痛苦。「我想着,为他死才最能体现我对他的爱,或许我被 PUA(精神控制),抑或是诱奸。」

摘抄:然而,这些危险的信号,最终被两个人压抑住了。梁靖记得自己读中学时也长得小巧玲珑,老师时常会对她投去关爱的目光,也有晚上叫她到宿舍谈事,但都在正常的距离。她问过女儿,老师是不是对她不好,符月华说没什么,只提到唐毓文总是在补习时把她留到最后。梁靖和符军选择相信唐毓文没有真的越界,将这些异常都理解为女儿对老师的崇拜情愫。「因为我们觉得,她小时候缺少父爱母爱,那个老师对他好,好像有父爱的感觉,我女儿是不是暗恋他。」符军回忆,「我们当时就这样想。」

摘抄:可他们对女儿真实的世界了解很少。在表妹眼里,符月华从小就像个「天才」,成绩好,学习不费力。在同龄人还在玩过家家时,符月华已经在打游戏、看课外书。她喜欢看动漫,英语特别好,听欧美流行音乐、看美剧。她还喜欢穿汉服、买公主服一样的「洛丽塔」裙装。农淳钰记得她是身边第一个穿「洛丽塔」的人,走在街上非常显眼。这些事情,梁靖和符军很多都不知道,他们只知道女儿很自律,每天都在学习,成绩也很好。

摘抄:与符月华交好的同班同学胡静莹和李雪都觉得,唐毓文上课时比较幽默,会讲一些笑话。加上他说话带着口音,上课时情绪饱满,经常一惊一乍的,同学们觉得他有特点,愿意与他互动。「我对他的第一印象是没有什么架子。」李雪告诉本刊,她和符月华都属于内向的女生,不善于和人寒暄,也不会主动跟老师互动。符月华尤其内敛,班里一些女生跟她搭话时,她只会简单机械地回复问题。更多同学觉得符月华是个「奇怪的人」,不太敢跟她开玩笑。在同学眼里,她情绪不稳定,还有自残行为。高二的一天,符月华和几个女生因为宿舍卫生问题,名字被写在了黑板上,她感到极度羞耻,就割了手腕。后来,考试成绩下降时她也会割腕。

摘抄:她在 2020 年 7 月 20 日写的一篇日记里简单记述了她与唐毓文关系的开始。「无非是多问了几个问题,」她在日记里写道,「我只是放学回去得晚了些,再碰巧在熄灯之时和他同时下了楼,然后一切就发生了。」「那一个个夜晚后,我便成了有罪之人,只能一遍遍地告诉自己,我爱他。」

摘抄:这篇日记写在符月华看了《房思琪的初恋乐园》之后,当时距离符月华放弃第一次高考才过一个月。这本书是台湾作家林奕含根据自身经历写成的小说,讲述了中年教师李国华利用身份与伪装,在补课时强奸多名学生,并借「爱」之名,与其中一位叫房思琪的女生维持关系五年之久。书中,主角房思琪与符月华有许多相似的地方:自尊心强、聪慧、生长于缺少关爱与性教育的家庭。在日记的开头,符月华将这本书概述为:一个女孩爱上诱奸犯的故事。她写道,这本书帮她认识了世界的另一面,「虽然,这个另一面我早已涉足」。

摘抄:北京振邦律师事务所副主任、资深妇女儿童权益保护律师李莹处理过很多校园内未成年人遭猥亵与性侵的案件,李莹提到,很多受害者在第一次遭受侵害时是「蒙」的,当她们反应过来后,她们会受到「受害者有罪论」和社会上「完美受害人」要求的影响,害怕自己说出去后被指责没有表现出激烈反抗,因此选择了忍耐。长期独自承受着隐秘的伤害,李莹发现一些受害者深受自责感困扰,她们在心理自我防御机制下,寻找「自洽」的方式让自己生活下去,说服自己「爱上」老师,嫌疑人营造的虚假「师生恋」得以维系。

摘抄:在梁靖的记忆里,考入大学后,符月华很快认识一个男孩并相恋。符月华录制了几段两人相处的视频发在了网上。视频里,两人牵手在校园里散步,同骑一辆电瓶车兜风,符月华看起来松弛而舒展,和男生聊天时声音细软,伴着清脆的笑声。但休学后,两人分手了。符月华后来告诉朋友,说那个男生在人多的场合会假装不认识她,把她冷落到一旁。

摘抄:到了 2022 年,符月华和网上一个打游戏相识的朋友赵琴惠确定了恋爱关系。对方也有抑郁症,能理解符月华发病时情绪不受控的状态。赵琴惠告诉本刊,他感觉符月华很自卑。刚开始没见面时,符月华总提到自己长得很丑,赵琴惠以为她长相有先天缺陷,一直不好意思问她要照片。直到 2022 年初,符月华发给他一张照片,赵琴惠才发现她其实很漂亮。两人第一次见面时,符月华穿了条黑红色系、绣着金边的「洛丽塔」裙,戴着有半个头大的黑纱,遮住后脑勺,比照片还要好看。但恋爱后,她依然不自信,她会在晚上睡前闲聊时提到自己丑、腿粗,也会在照镜子时,看着镜中的自己的脸说自己长得黑、嘴巴凸、牙齿烂了,还说自己眼睛小。

摘抄:两人确定恋爱关系的当晚,符月华就问赵琴惠,是否在意自己不是处女,并说了自己和唐毓文的事情,一边说一边发抖、打寒战。她说自己当时感觉很痛、很恶心,觉得自己脏了。后来,唐毓文还会以请她吃东西的理由带她出去,与她发生性关系。赵琴惠说,自己没敢与符月华深聊她被老师伤害的事,怕刺激到她。对于新的亲密关系,符月华有强烈的不安。赵琴惠记得,有天晚上原本两人在连线打游戏,赵琴惠吃药后昏睡过去,符月华一怒之下把他拉黑了。第二天中午符月华接通赵琴惠的电话,声音虚弱地解释,自己怕他像之前的男友那样「高高在上,对她不管不顾」。还有一次,赵琴惠没有及时回符月华的消息,符月华在对话框里反复问他是不是不要她了。

摘抄:赵琴惠说,符月华离开祈福高中后谈了四段恋爱,一直都不长久。或许是因为能共情彼此的情绪,两人的恋爱维持了两年多的时间。符月华的表妹告诉本刊,表姐这两年经常和她聊关于恋爱的话题,从对话中,她感受到符月华理想中的男友是要能全心全意对她好,给她花钱买衣服、塔罗牌,对她有偏爱。在日记里,符月华袒露了自己的不安和崩溃,她向往亲密关系,过去的经历和痛苦又让她无法从容地进入一段关系:「原来,恋爱是有过程的吗?是要先经过暧昧、塞情书、偷偷牵手的脸红拥抱、鼓起勇气的接吻吗?」她回忆起与唐毓文的「交往」,觉得自己身体与尊严凋零,灵魂肮脏不已,已经无法获得真爱。「我不敢靠近那些真爱我的男孩。他们太纯净了,不容我去玷污。」

摘抄:赵琴惠告诉本刊,这之后的整个 2023 年,是符月华自杀次数最多的一年。很多事情都能触发符月华的极端行为。比如在打工的地方与同事产生摩擦被骂后,符月华会跟他说「活着没什么意思」,说自己「不够优秀、命不好」。符月华在社交网站上记录了一次自杀后的心态:「后悔……缝针花了好多钱,工作也没了。现在其实还是很想工作的,但暂时没找到,家里的经济情况也很不好」,她提到父亲一个月工资 1500 元,伯父脑出血后是父亲借贷帮忙出的医药费,一个月要还款 3000 多元,「被辞退后发了 1000 块工资,我给了我爸 500 块,他哭了」。符馨予告诉本刊,那次是在打工的咖啡厅,妹妹被店长和外卖员指责动作慢,她心里难受,又一次割腕了。店长发现了手腕上她自残的痕迹,把她劝退了。

摘抄:梁靖一直在网上关注对女儿的讨论,有一天看到一条视频在解读《房思琪的初恋乐园》,视频有 40 多分钟,她在夜里看了很久,中间她暂停了视频,但一会儿又听到了视频播放的声音。恍惚中,她觉得好像是女儿还在这个空间里,为她按下了播放键。

在接受采访时,梁靖问我关于林奕含的遭遇,「这个房思琪就是林奕含?她写完这本书就自杀了?」

「她也是走不出来。」梁靖感叹,「是谁都走不出来。」

Lazarus review: Wildly stylish, but it’s no Cowboy Bebop

摘要:渡边信一郎新作动画《Lazarus》风格炫酷,但不如其代表作《星际牛仔》。故事设定在2052年,一种能消除痛苦的药物Hapna及其发明者Skinner博士引发全球危机。政府组建Lazarus特遣队,由罪犯追捕Skinner博士。该剧角色设定与《星际牛仔》相似,但人物刻画略显不足,剧情也存在漏洞。尽管动画制作精良,配乐出色,但整体缺乏原创性,不如《星际牛仔》及其他同类作品令人印象深刻。

迎世博日本关西办三场大展,王羲之《丧乱帖》将亮相

摘要:大阪、奈良、京都三大博物馆将同步举办世博会期间特展,展出大量国宝和重要文化财产。大阪展重点展出王羲之《丧乱帖》(唐摹本)及其他日本国宝;奈良展以佛教、神道艺术为主题,展出“超国宝”级文物;京都展则聚焦跨文化交流,展出从弥生时代到明治时期的绘画、雕刻等作品,包括葛饰北斋的浮世绘等名作。

摘抄:从绳纹时代的土偶到江户时代的名刀,展览将从日本美之源流——绳纹时代的造型艺术,到佛教美术、中世纪的水墨画、华丽的桃山绘画,以及书法、刀剑、甲胄、漆器、染织、陶瓷等各个时代和多样类别的文物,带领观众追溯日本美的历史。其中,雪舟、岩佐又兵卫、狩野永德、长谷川等伯……这些日本美术巨匠的作品将一一呈现。通过这些作品,可以尽情感受他们所生活时代的气息,以及作品中所蕴含的力量。

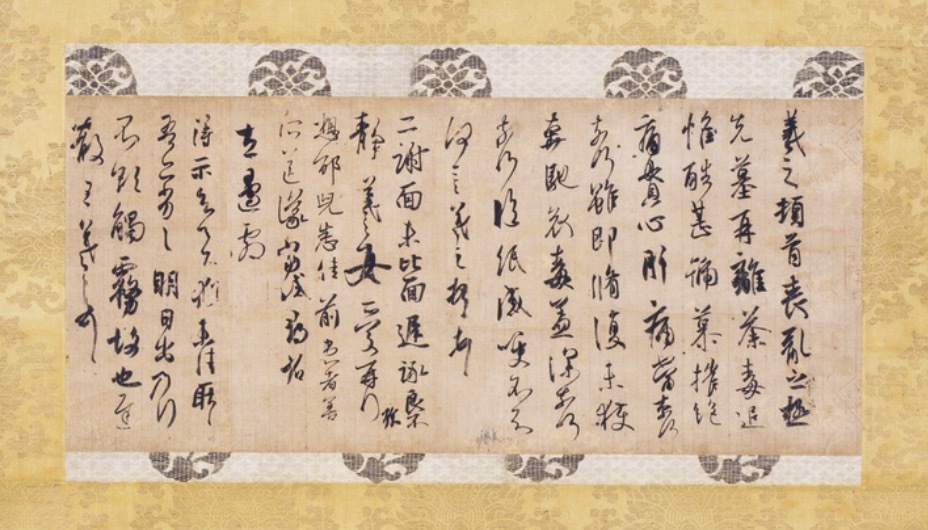

摘抄:据悉,《丧乱帖》原迹早已不存于世,唐代摹本《丧乱帖》收藏于日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆,与《二谢帖》和《得示帖》连成一纸,纵长28.7厘米,共八行62字。唐人双钩填墨摹写真迹技术之高超,后人早有“下真迹一等”的称誉,在最大程度上保存了王羲之书法的原貌,其结字转折圆活流畅,字峰富于变化,墨色枯燥相间,整个书帖由行至草,活泼灵动。

摘抄:在“和与汉”板块,讲述日本中世纪,传统的“和样绘”和随禅宗传入的中国水墨画。其中现藏于东京国立博物馆南宋的李迪《红白芙蓉图》原为圆明园藏品,后来流落海外。两幅画本来应为各自独立的册页,但为了配合由日本茶道审美观诞生的“唐绘”鉴赏,因而被改裱成一对挂轴。

《红白芙蓉图》线描受到黄筌画风的影响,描写写实,用笔纤细且色彩层次微妙,因而富于情趣。善用余白的画面空间也显得自然而静谧。

摘抄:这尊菩萨以“半跏思惟”的姿态示现,左脚下垂,右脚置于左膝之上,右手指尖轻触面颊,表现出为救度众生而深思的形象,这是中国北朝晚期佛教造像中颇为流行的菩萨样式。整体造型呈圆锥形,肩部垂发和衣褶的模式化表现,体现了飞鸟时代前期的特征。同时,面部微笑和圆润的体态又展现出写实的风格。

摘抄:展览展出的佛像还包括了宝菩提院愿德寺(京都)的菩萨半跏像(传如意轮观音)和圆成寺(奈良)的大日如来坐像。前者在表现木质坚硬质感的同时,也准确传达了身体和衣物的柔和感,是奈良时代末至平安时代初期木雕像中的杰出之作。后者被认为是日本最著名的佛师运庆(?-1223)现存最早的作品。根据台座上的墨书铭文可知,运庆在其父康庆的指导下,于安元元年(1175年)11月24日开始雕刻,并于次年10月19日完成,历时约11个月。其胸部挺拔,背部笔直,腰部紧致,展现出与平安时代佛像的逼真表现,预示了镰仓时代佛像风格的到来。

摘抄:奈良“超国宝”展出的作品还包括《信贵山缘起(尼公卷)》,此作品被誉为日本三大绘卷之一,是大和绘的巅峰之作。“尼公卷”讲述了姐姐尼公在东大寺大佛的启示下,与弟弟命莲重逢的感人故事。《辟邪绘》描绘了与瘟疫和灾难相关的鬼怪战斗的神祇,是平安时代绘卷的杰作。表现众多尊像的《刺绣释迦如来说法图》,是古代刺绣工艺的最高杰作。有人认为此作品是在唐朝宫廷工坊制作的,也有观点认为其表现形式与法隆寺金堂壁画非常相似,可能是日本飞鸟时代的作品。

摘抄:2019年曾于上海博物馆展出的“金龟舍利塔”也将在奈良国宝展上亮相,这件作品藏于奈良唐招提寺,是鉴真为供奉他带到日本的舍利而制作的舍利容器。龟背上驮着宝塔的形象,据说与鉴真在渡海时掉入海中的舍利被金龟救起的传说,或与密教的教义有关。塔檐下精细的斗拱结构和镂空雕刻的唐草纹样展示了高度的金工技艺,透过镂空的图案可以看到舍利,这种巧妙的设计使其被誉为舍利庄严美术的杰作。

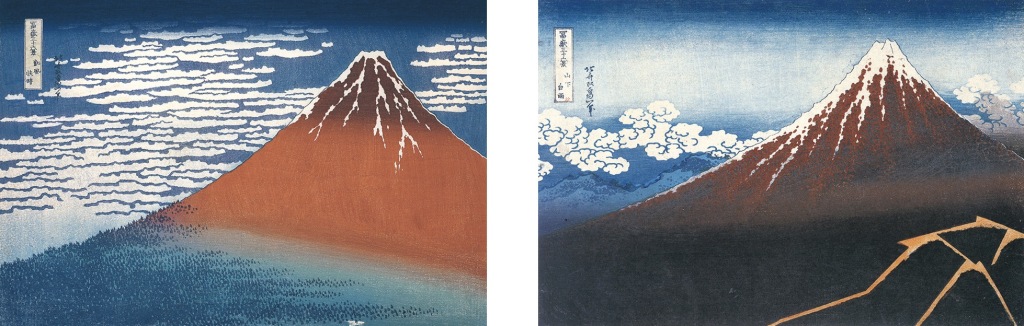

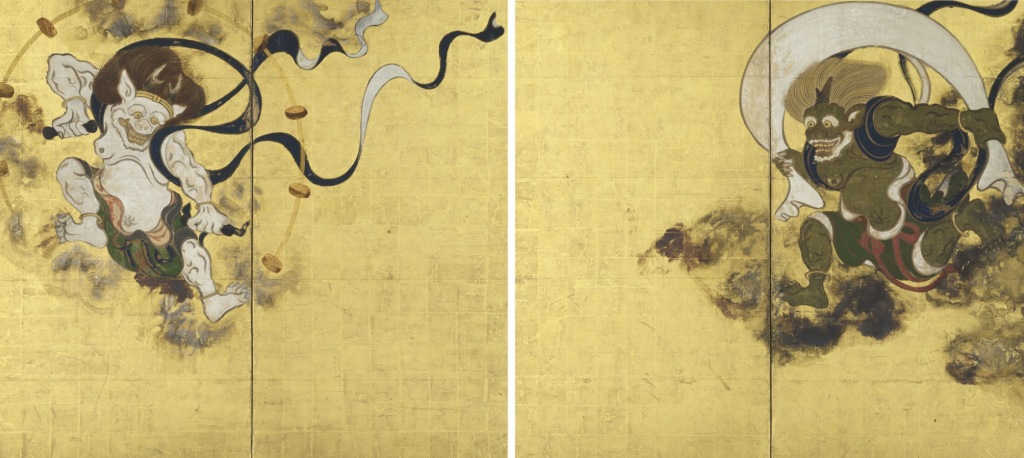

摘抄:展出作品中,最广为人知的是葛饰北斋的浮世绘。虽然在江户时代,浮世绘仅被视为“娱乐品”,但当它们传至海外,却作为艺术大放异彩。特别是北斋的版画影响了梵高、德彪西等巴黎艺术家,成为日本美术的象征。葛饰北斋的声誉反向传回日本,其作品《神奈川冲浪里》(被誉为“伟大的浪潮”)成为全球最著名的海洋画作,甚至被采用在日本护照和新千元纸币上,体现了异文化交流孕育的世界名品。此外,“琳派”的始祖俵屋宗达的《风神雷神图屏风》;源自朝鲜半岛,现存的日本最大、最重的铜锣——突线钮五式铜锣(弥生时代);曾保护过空海从唐朝带回的经典、醍醐天皇下令制作的莳绘盒子,被珍视为“绝无仅有”的曜变天目茶碗等皆将亮相。

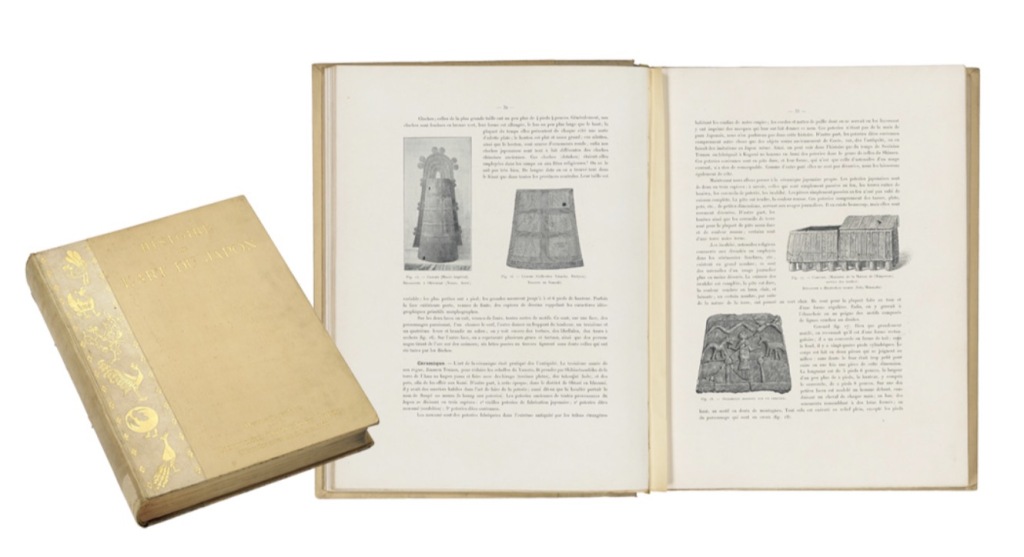

摘抄:展览中还有一本以法语编纂的日本首部西方式日本美术史《Histoire de l’Art du Japon》。明治政府意识到需要展示日本作为拥有“美术”和“历史”的“文明国”,以1900年巴黎世博会为契机,编纂并展示了这部美术书籍。翌年,该书以日文出版,奠定了今天所认知的日本美术史基础。这也是日本美术与世博会的渊源。

张经纬评《中国“马达”》|融古通今谈“小资”

摘要:葛希芝的《中国“马达”》探讨中国960-1949年间“小资本主义生产方式”,挑战了明代晚期资本主义萌芽论。作者提出“小资本主义”概念,与“贡赋制”区分开来,认为家庭为单位的生产和宗族、婚姻、宗教等因素促成了古代中国的商品经济繁荣,但其并非现代资本主义的雏形,真正的现代资本主义建立在全球化贸易网络之上,而非单纯的资本积累。书中观点融合人类学和经济学视角,引发对资本主义定义及古代中国社会经济发展的思考。

![《中国“马达”:“小资本主义一千年”(960-1949)》,[美]葛希芝著,马丹丹等译,石峰等校,广西师范大学出版社,2025年2月出版,432页,89.00元](/p/sf%E5%91%A8%E5%88%8A2025%E5%B9%B4%E7%AC%AC5%E6%9C%9F/20250406-Picture30.jpg)

摘抄:那么她在书中讨论了什么问题呢?其实谜底已在谜面上,问题已经明明白白写在副标题里了,中国有一千年的“小资本主义”的历史,这个时间差不多就要从北宋开始算起了。何谓“小资本主义”,当然不是我们平时说的“小资”,这是葛希芝发明的一个概念,用以指代现代资本主义出现之前,类似资本主义的古代生产方式。关于这个问题,我们待会儿详谈。

她之所以起这么个题目,大约有三层意思。第一层是挑战马若孟、岸本美绪、黄宗智等学者有关“明代晚期资本主义萌芽论”的传统观点。葛希芝认为,资本主义萌芽在中国不仅限于明代中晚期到清代早期,商品经济较发达的历史时期。还可以向上向下继续追溯到更久远的年代,比如清代中后期之前,再比如宋代。这就是本书讨论的起点。

第二层,之所以选择宋代,而不是唐代或者元代,来自一种汉学人类学的传统范式。这种范式将宗族的普遍出现与北宋末朱熹的一系列观点联系在一起(我们不讨论这种范式是否过时)。考虑到作者强调宗族与小资本主义的联系,所以以北宋开国取整,满打满算差不多就是一千年。

第三层,则是体现了当年全球史流行的一种潮流。比如,和这本差不多一个周期出版的贡德·弗兰克主编的那本《世界体系:五百年还是五千年》。两本书的标题有一种似曾相识的“范儿”,都是要从更大的、连续的视角来审视人类历史的发展。

摘抄:要理解“小资本主义”,首先要明确“贡赋制”。葛希芝在书中引用的定义来自人类学家埃里克·沃尔夫在《欧洲与没有历史的人民》一书。后者提出,“主要生产者……被允许得到生产资料,同时国家通过政治或军事手段从他那里榨取贡赋”。“所有前资本主义的、有阶级组织的社会形态,都可以被合并起来,归入一种贡赋制生产方式的大类,这样这个术语就以其高度的概括性适用于理解所有古代农业国家和封建制度。”

摘抄:由上面的假设可见,积攒了一定数量,可用于扩大再生产的“资本”并不意味着(小)资本主义的出现。因为这些资本可能是宗族、婚姻或民间宗教团体,从组织成员那里征收来的,也可能是个体生产者自己“卷”自己,攒下来的。那么由这些投资所产生的产品,无论是茶叶、大米、糖等农产品,还是盐、瓷器、丝绸等可用于市场交换的商品,都不表示现代意义的资本主义的雏形。

Archeologists Unearth Fresco Predicting the Coming of “Saint Luigi”

摘要:意大利佛罗伦萨考古学家发现一幅1250年左右的壁画,画中人物酷似被控谋杀联合健康CEO的Luigi Mangione,引发人们将其视为预言的猜测,社交媒体上出现#LiberaSanLuigi等标签,甚至有人发起请愿,要求将Mangione封圣。

专访|丧亲是一个世界的崩塌,哀伤应该被看见

摘要:华人社会普遍忽视年轻丧亲者的哀伤,将哀伤局限于特定节日,忽略其持续性。作者李昀鋆的研究显示,3.4%至11%的年轻人经历过父母离世,他们难以真正“缓过来”,也缺乏倾诉机会。传统“节哀顺变”观念忽视了哀伤的长期性,常见的安慰语往往无效。作者呼吁社会接纳丧亲者的哀伤,提供持续陪伴和理解,而非形式化的慰藉,让隐藏的哀伤被看见。研究发现,年轻丧亲者面临认知冲击、身份转变等多重挑战,现代“套餐化”丧礼也限制了情感宣泄。作者认为,社会应填补家庭功能空白,帮助年轻丧亲者重构人生秩序,并关注其普遍的失去感。

摘抄:香港中文大学博士李昀鋆研究年轻丧亲者的哀伤体验,著有《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》。她自己也经历了母亲离世的哀伤。她发现这并不是一个小群体。虽然很难检索到全国范围内由官方公布的总体数据,或查询到其他具有代表性的抽样数据,但参考西方社会的数据大概能够推算出父母丧失在年轻子女群体中的流行率(prevalence)在 3.4%至 11%之间(作者博士论文,39页)。也就是说,100名年轻子女中约有3.4名至11人经历了父母的丧失。

摘抄:“哀伤权”(right to grieve)是西方学者已经逐渐认同的概念,他们认同哀伤是高度个别化的过程,丧亲者应当有权决定自己关于死亡和丧亲的态度、有权选择表达自己哀伤情感的方式、有权利掌握自己的哀伤节奏。但也有华人学者质疑,传统上更加集体主义、强调家族而非个体的华人社会,哀伤权是否存在?同时,在现代化进程中,当人们将“节哀顺变”简化为丧事结束后的迅速恢复,忽视了哀伤可能伴随终生的事实。

摘抄:另外,大家对于哀伤有一个误解,以为像电视剧里那样,知道那个人去世了之后会一下子哭得很夸张,或者是会有很多反应。我不否认有很多人是这样的,但是还有很多人在当下其实脑子还在消化死亡,根本就哭不出来,正好又有一堆事做,就去做那一堆事了。事后他们会反思,我为什么在丧礼上哭不出来?我是不是不爱他?所以就会留下来一些自责和遗憾。慢慢地,哀伤明明在他们的心里产生了巨大的能量,越来越大,甚至是越来越大的痛苦,丧礼结束后,就更难找到一个宣泄情绪或者说出哀伤的合适时机了。

摘抄:这些年轻人在经历丧亲之前,他们对于世界会有一些常见的预期。比如说会觉得好人有好报,我们的父母都很善良,应该能够像大部分人的父母一样在进入七八十岁的老年阶段后才正常去世。结果,砰,他们在四五十岁的时候就可能突然间去世了。这对他有很多冲击,冲击他整个对世界的看法,他一直很想知道怎么会是这样子的,为什么我的同龄人的父母依然健在,我们家为什么就发生了这种事情。

摘抄:说实话,其实大部分人都是这样子的。我们的家庭越来越原子化了,很多事情,包括我母亲的丧礼如何操持,其实也不是我的小家庭告诉我的,是大家族的人帮忙,告诉我是这样子做的。现在这些东西就变成了自学,然后你就会发现,学校从来没有教过这种东西,真正重要的课题从来不是学校教你的,你只在学一些没用的东西。你遇到了一个问题,你就只能自己摸索到网上去查,然后发现照顾母亲或者老年人原来是这个样子的。

相对来说,男性可能会比女性更能接受整个“过日子”的叙事。年轻男性经历了丧亲后,自己去建立一个新的家庭,对他来说一直是一个正常的生命选项。但是对于年轻女性来说,这段路可能会因为丧亲中断。因为除了经历丧亲的各种冲击之外,她会发现,父亲会很快再婚或是很快去相亲。很多年轻女性在经历了父母尤其是母亲去世之后,她会对“过日子”的人生路径有一个巨大的问号,她会停在那里,可能会有其他的探索。但对于男士好像这个部分的冲击会小一点,他会扛起更多的家庭责任。

摘抄:我的确会明显感到好像最近大家对于年轻人的精神健康越来越关注。年轻人在一个超级内卷的时代里要怎么看到自己人生的希望?原来可以通过读书或者就业实现一些人生的向上流动,获得所谓的更幸福的人生,现在的竞争越来越大,对于人的压榨的那种感觉好像越来越明显,他们的情绪真的是承载了好多好多。包括我自己,我觉得后面认识我的人其实也不会知道,我心里面很苦,但看起来是一个天天很开心的样子,然后正常地读书,“正常运行”。我们都内化了很多社会对我们的期待,感觉都是天生的牛马的那种,尽量维持外面的体面,回到家里面都是一颗破碎的心。

摘抄:我国没有丧亲人群的官方统计数据,丧亲本来就不是一个很热门的指标,不会把它放到人口普查里面。我在做研究的时候是通过文献回顾去推算西方的比例大概是多少,中国可能可以参照它,但是也不确定那个数字是不是真的吻合。这本书出来之后,很多人写邮件给我或是在公众号里面给我私信,很多朋友会不断告诉我消息。我发现确实有很多年轻人是在经历一份失去,而且是很重大的失去,也一直对自己的情绪很困惑。这本书让他们感觉到了被理解,有很多安慰,所以就还是很开心的。

大罷免潮觀察:為何核心志工30世代和女性居多?各方串聯策略有何不同?

摘要:2025年台湾爆发大规模罢免潮,主要针对国民党籍立委,发起罢免的志愿者多为30岁以上女性,她们大多受太阳花学运影响,关注公共事务。罢免行动由各地志愿者自发组织,并得到“民主补破网”和“反共护台志工联盟”等组织的技术和资金支持。国民党则以“以罢制罢”反击,但效果不佳。罢免行动中,反共成为主要论述,城乡差距明显,网络科技被广泛应用于连署组织和策略调整。罢免团体对连署书审核严格,但金流规范存在灰色地带。 最终,大部分国民党立委罢免案进入第二阶段,而民进党立委罢免案进展缓慢。

Irving Petlin’s Haunted Visions of History

摘要:艾文·佩特林(Irving Petlin)是20世纪60年代至今的艺术家和活动家,参与民权和反战抗议,创作了反映夏龙大屠杀和美莱大屠杀的艺术作品。他与他人合作创作了著名的“问:还有婴儿吗?答:还有婴儿”海报。佩特林的绘画作品多采用象征、隐喻和记忆等手法,展现暴力、苦难和历史创伤,其灵感来自象征主义画家和诗人,作品中充斥着幽灵和亡灵,反映他对历史(尤其是大屠杀)的敏感和对逝去的记忆。他很少直接描绘暴力,而是通过内省的方式表达对历史和人性的思考,这使得他在艺术界相对不为人知。

摘抄:In 1970, Petlin, along with Frazer Dougherty and Jon Hendricks, all three members of the Artists’ Poster Committee of the Art Workers Coalition, were instrumental in publishing a now-famous poster with the text: “Q. And Babies? A. And Babies.” Its accompanying image, a photograph of bloodied Vietnamese women and children lying dead on a path, was taken by army photographer Ron Haeberle, while the phrase “And babies,” printed in red letters above and beneath the bodies, came from a news interview with an American soldier, Paul Meadlo, who participated in the slaughter. In 2006, I interviewed Petlin. When I asked him to speak about this poster, he said:

There was always this dispute when we did the posters — what are we aiming at? You aim at other people, not the artists who think like you, but people you can move, and perhaps change. All the posters were based on the concept that they were for the outside; they were to be distributed democratically and put into the public space. We never signed those posters because we didn’t want people to hold onto them, we wanted them out on the walls.

摘抄:Talking about his lifelong friendship with the artist Leon Golub, whom he met at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), where he received his BFA in 1956, Petlin said: “My work was never as polemical as Leon’s, but the subtext was always there. That subtext is what periodically comes out now.” It is this subtext that I want to consider. I think Petlin’s refusal to be overtly polemical has contributed to his under-recognition in the art world. The long-held assumption that political art must be both polemical and confrontational is borne out by the success of artists like Golub and his wife, Nancy Spero, rather than subtler artists like Petlin.

摘抄:Petlin’s allegorical vision can pulse with rage or tenderness, yet grief and loss are also palpable. The panoramic cityscape “La Seine (In Sleep)” (1996) depicts the river beneath a yellow sky tinged with red. It is as if we are standing on a rooftop looking at the river spread out in front of us, with its bridges, including Pont Neuf, as well as Ile de la Cité, the site of the earliest settlement in Paris. The view is not nostalgic; it is a reminder that we are the latest witnesses to a world that will continue without us.

摘抄:In the largely yellow vertical painting “Second of four mountains” (2001), a view of a medieval French street is quartered by the perpendicular bars of a window. As with the Rubbings from the Calcium Garden series, as well as “La Seine (In Sleep)” and “The Nile (For Sarah),” “Second of four mountains” shows a world to which we are connected, yet seems to lay beyond our reach. The faint profiles of horses float above a woman on the left, while a barely visible face lingers in front of her. She walks down an empty cobblestone street that vanishes in the distance. We are always surrounded by the ghosts of history. Who will remember us when we are gone?

在故宫午门看到莫奈花园

摘要:故宫博物院与芝加哥艺术博物馆联合举办“乐林泉——中外园林文化展”,展出200余件中外展品,以“雅集、鉴藏、游山、静修、观花、畅音”六大主题,展现中外园林文化,包括莫奈作品。展览采用沉浸式布展,午门展厅主题为“山”,西雁翅楼为“水”,另有“花”主题展厅,展现不同文化背景下的园林与生活方式。

摘抄:此次展览共展出200余件/套中外展品,他们分布于故宫博物院的午门以及东、西雁翅楼展厅,在进入到具体的展品之前,本次展览首先需要关注的是其独树一帜的沉浸式展陈布置。

摘抄:比如西雁翅楼展厅的主题是“水”,水来自曲水流觞这一文人雅集的传统,站在西雁翅楼门口,从一扇圆形花窗中可以看到展柜像水流一样蜿蜒,观众驻足展柜边,如同西园雅集时文人墨士游吟于水岸边。“我们的展柜模拟着水面波光粼粼的感觉,后背板用黄色和绿色进行搭配,展厅中的柱子用了竹节纹的装饰,中西文物在展厅中穿插着摆放,给观众一种相互对照的感觉。”

摘抄:中西文明在画中交汇,邱园最初是奥古斯塔王妃庄园中一座占地3.5 公顷的植物园,现已扩大为 120 公顷规模的英国皇家植物园。园内有大量异域风格的建筑小品。其中的中式宝塔据传参照南京大报恩寺琉璃塔所建,为此地平添了一分典雅如画的意境。宝塔建成后成为诸多艺术作品的灵感主题。

摘抄:午门展厅所涵盖的展陈单元是“游山”与“静修”。中国古典园林大多是有“山”的。仙山、洞天的意象虽居城市而咫尺林泉的追求,都寄托于山。山水可“宅心”,可“养心”,可“修心”。中国古人游于园中假山,或游于真山真水,都在追求一片超脱于俗世的心灵空间。

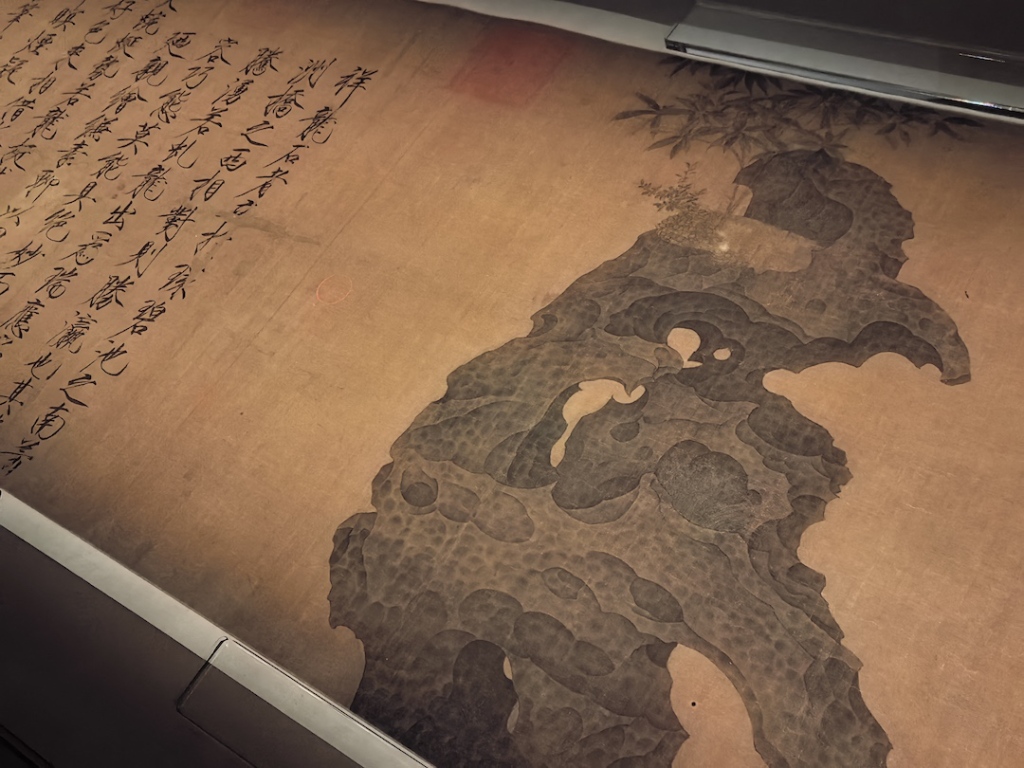

摘抄:这一部分最值得注意的展品是《祥龙石图卷》。此卷被公认为宋徽宗真迹。图绘太湖石,石上楷书“祥龙”二字。此石立于环碧池之南,芳洲桥之西,乃构成花园景致的要点。环碧池与宣和殿相近,二者同属大内西北角的后苑区域。宣和殿是法帖绘画、图书金石收藏的要地。

摘抄:宋代赵伯骕《万松金阙图卷》无作者款印,后纸有元代赵孟頫跋,称之为赵伯骑真笔。图绘临安(今杭州)凤凰山万松岭一带景色。万松岭在西湖旁,其上皇家殿宇众多。画面起始处,水面开阔,山坡上松林郁郁葱葱,金顶殿宇若隐若现。笔法工中带拙,形成蕴藉文雅的青绿山水新风格。

摘抄:在伊斯兰和欧洲的规则式花园中,自然被理想化为完美的几何结构。文艺复兴时期的意大利台地园依山层叠而建,游台地园也成为一种游山之旅。模仿山地洞穴的人工洞窟、隐喻自然之神的独特巨人雕像,使园林成为艺术入主自然的产物。文艺复兴的浪潮让时人在自然与神性之间,于游观中重新觅得人本的光辉。

童衍方忆与来楚生、陈巨来、叶潞渊的交往

摘要:上海程十发美术馆举办“游刃乾坤——近现代海派篆刻的崛起”特展,聚焦来楚生、陈巨来、叶潞渊三位海派篆刻名家。童衍方在学术座谈会上分享与三位名家的交往,讲述来楚生肖形印、陈巨来精工篆刻、叶潞渊中正平和的印风,以及他们对篆刻艺术的贡献,并分享了自己收藏的三位名家的作品、手稿和赠予,展现了他们之间的师生情谊和艺术交流。 童衍方认为,学习他们的创作之路对后世具有启发意义。

戴海斌︱“马援铜柱”何以成为“老界确证”——张之洞“以考据施于交涉”之一例

摘要:文章探讨了张之洞在清末中越勘界中运用历史考据进行外交的案例,重点分析了他如何利用“马援铜柱”等历史证据来主张中国对争议地区的权利。文章指出,张之洞在勘界过程中,试图通过考据历史文献来支持其主张,体现了其“以考据施于交涉”的策略。然而,文章也指出,由于清末内外形势的变化,这种侧重于“援古”的策略在一定程度上受到了限制,最终未能完全实现其目标。

摘抄:张之洞既非专门学问家,惯于在政治与教化互动关系中“谈学”“劝学”,则义必归宿于“致用”。他作于四川学政任上、旨在“教士”的《輶轩语》“于学术源流门径,开示详明”,宣言:“读书宜读有用书。有用者何?可用以考古,可用以经世,可用以治身心三等。”(《輶轩语·语学第二》)近检许同莘撰《公牍学史》,被一则材料吸引,发现此呼彼应,正可充作“读书”用以“考古”“经世”的实例——

光绪十年法越之役,法兵踞鸡笼入马江,骎骎有北犯津沽之势。文襄建议争越南以振全局,分遣冯子材、王孝祺等率粤勇会广西主客各军,力战破敌,和议以成。事定后,会勘中越边界,文襄博考载籍,参以志书档案,以为沿边之十万大山,为马伏波立铜柱处。今铜柱虽已无存,而此山必应属于中国,以复汉界之旧。中旨不欲生事,但嘱以《会典》及《通志》所载图说为主,详加斟酌,相机办理。文襄因详列旧界确证十条,具折入奏,此以考据施于交涉者。(《公牍学史》,商务印书馆1947年,第227页;并参许编《张文襄公年谱》光绪十一年条)

按光绪十一年(1885)中法议约停战后,双方勘定中越边界,两广总督张之洞奉旨会勘,躬与其役。此为其疆吏生涯中初次协助办理外交事务。他坚持对外强硬的姿态,而能博查载籍,考据志乘,绘图附说,辨认旧界,详列包括“马援铜柱”在内的“确证”十条,以供与法使勘办辩论,凡言出必有所本,体现出不俗学养,相较于一般官场中“俗吏风尘”,确有不同凡响处。许同莘对于谱主表现予以很高评价,认为“此以考据施于交涉者”,是近代中国学术外交的一个极好范例。

Janet Cardiff & George Bures Miller: The Factory of Shadows

摘要:Anozero—Bienal de Coimbra 将展出 Janet Cardiff & George Bures Miller 的作品《影子工厂》。这是这对加拿大艺术家组合在葡萄牙的首次个展,地点位于科英布拉的圣克拉拉-a-诺瓦修道院。展览将展出他们过去三十年来的十多件作品,包括著名的声音装置《四十部分经文》和首次在欧洲展出的《无限机器》。展览探索声音、记忆和叙事,通过声音和空间的变化来影响参观者的感知。

摘抄:The title, The Factory of Shadows, alludes to the Monastery’s layered history—once a religious sanctuary, later a military barracks, and now a contemporary art venue—offering a compelling backdrop to Cardiff & Miller’s explorations of perception and memory. Set on a hill overlooking the Mondego River, Santa Clara-a-Nova was completed in the 17th century to house the Poor Clares, a Franciscan order of nuns devoted to prayer and poverty, and the tomb of Queen Isabel of Portugal. Over time, the Monastery has transitioned from a sacred site to a military facility before its current role as home to Anozero—Bienal de Coimbra. By situating their work within this historic site, the artists activate the Monastery’s echoes, transforming its spaces into immersive environments where sound and architecture merge.

陳子軒/川普2.0下的運動與DEI──請回答:你的「多元、公平與共融」是什麼?

摘要:文章探讨了川普 2.0 时代对美国体育界多元、公平与共融(DEI)政策的影响。川普上任后通过行政命令削弱 DEI 计划,反对跨性别运动员参与女性运动,并冻结对支持跨性别运动员的大学的联邦资助。文章分析了 NFL 等体育组织在政治压力下的转变,以及与川普关系复杂、甚至对立的体育组织。同时,文章也提到了首位非洲籍女性奥委会主席的就任,以及她在 DEI 议题上的立场。

摘抄:2024年5月25日,在美國南卡羅來納州舉行的NCAA D3室外田徑錦標賽200米決賽,羅徹斯特理工學院田徑隊的跨性別女性施賴納(Sadie Schreiner)獲第三名,頒獎時在髮辮插著跨性別旗。8個多月後,新任美國總統川普(Donald Trump)以行政命令阻止跨性別者在美國教育系統下參與女性運動競技。(攝影/Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images)

摘抄:川普的再次就任,不禁讓人擔心起,是否意味著運動場內外多元、公平與共融時代精神的結束,畢竟不論在美國或是台灣,DEI不斷背負著民主黨落敗、川普重新上台的黑鍋,但近來進步派社群媒體上流傳著這樣一張圖:

如果你反對「DEI」,那麼你應該直接說出完整的詞語,而不是只用縮寫。 勇敢地說:「我反對多元、公平和共融。」 加分題:請承認你不喜歡哪一部分。 把它縮寫成「DEI」,只會讓它變成一種阻止深入思考的陳詞濫調。從現在開始,請為你的觀點感到自豪,但請具體說明。 讓大家知道你反對的是「多元」、「公平」還是「共融」。

为什么扫墓和踏青在同一天?

摘要:清明节既是祭祖的节日,也是农事节气。由于寒食节与清明节日期相近,最终合并。清明节有扫墓、踏青、放风筝、荡秋千和蹴鞠等习俗,这些活动反映了人们对生命的尊重和对未来的期许。

古画里的清明:梨花春一枝,游衍莫忘归

摘要:清明时节,人们赏花、踏青、蹴鞠等。梨花因其洁白被视为“清明之花”,古画中多有描绘。踏青亦是重要习俗,元代《驭马踏青图》展现了贵族郊游场景。此外,放风筝、蹴鞠等活动也十分流行。清明还有插柳习俗,柳枝被认为能辟邪。

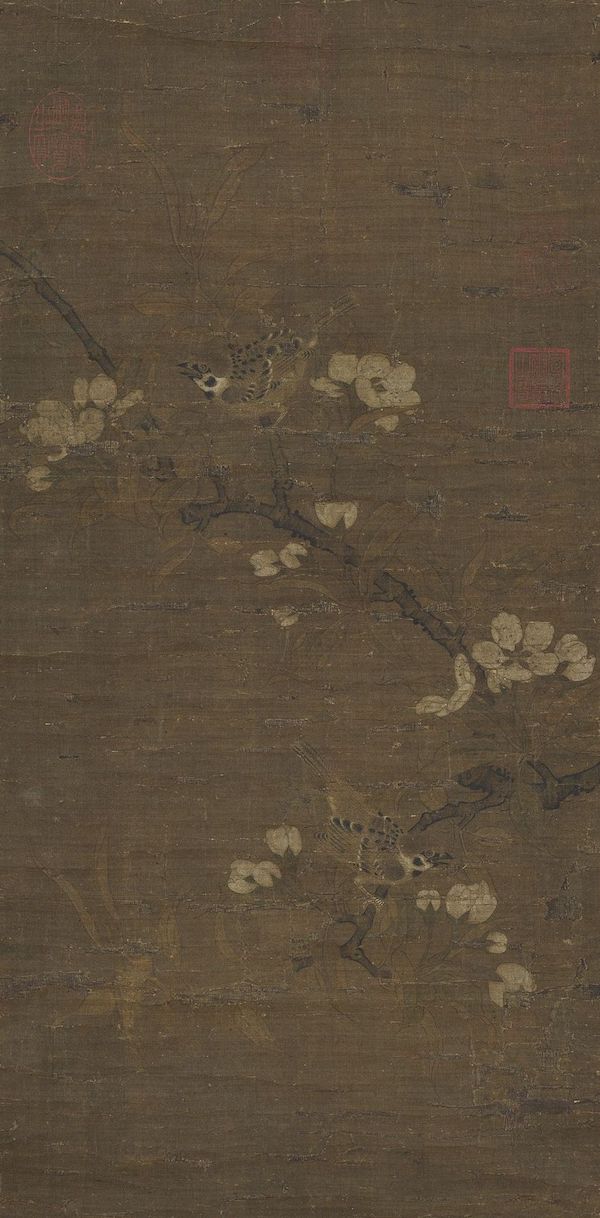

摘抄:清明时节,虽说花信是“一候桐花,二候麦花,三候柳花”,然而梅李桃杏等花事不断,各色春花开过了一茬又一茬。这时候,开得最旺的则是梨花。如果到了梨园,必定是一片洁白如雪。虽说梨花初开,从二十四番花信风中来看,是在春分时节,但梨花盛开正值寒食清明前后,所以梨花又叫“寒食之花”、“清明之花”。梨花白而清,恰应对寒食、清明的文化内涵。

摘抄:元代钱选的《梨花图》是其折枝花卉作品的代表作,梨花枝叶花蕾,刻画生动自然,设色淡雅,在笔法上则注重线条表现力,无论花叶的轮廓,还是叶脉均富于表现力。画后有作者自题诗一首:“寂寞栏干泪满枝,洗妆犹带旧风姿。闭门夜雨空愁思,不似金波欲暗时。”字迹萧散随意。

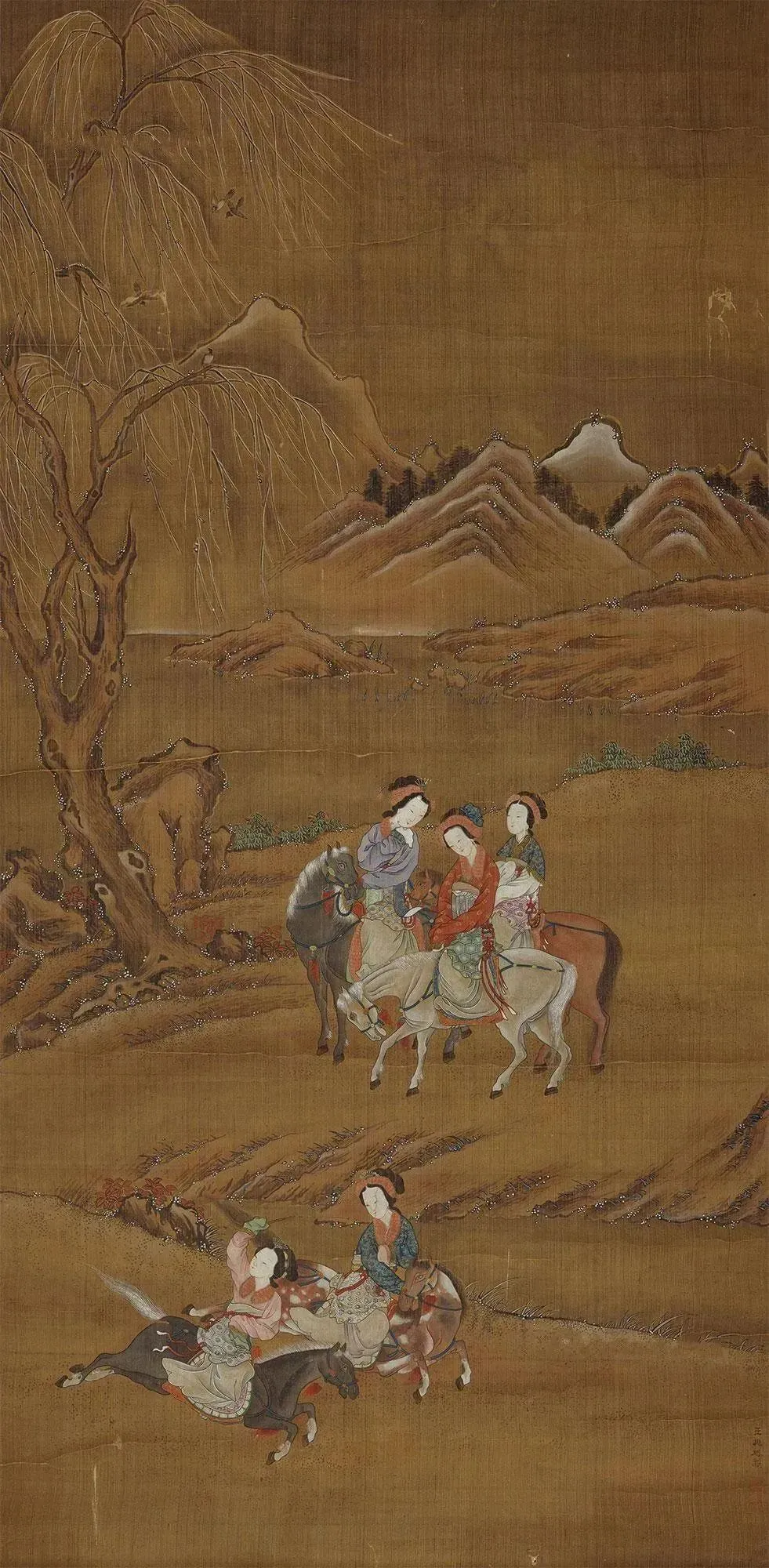

摘抄:元代《驭马踏青图》描绘的是宫妃贵人清明时节踏青的情景。所谓踏青,其实就是初春时到郊外散步游玩。画面整体清新舒畅,构图严谨,布局合理,层次分明,人物突出,主题鲜明,寓意深刻,画技超凡,精湛细腻,是工笔绘画的精品力作。纵观整幅画作,远山的白雪、柳条的初放、岸边的嫩草、人物衣着的厚重,交代出初春时节,寒冬将去、万物复苏的景象。

清明踏青之外,还有禁烟、寒食、插柳、踏青、蹴鞠、植树、秋千、赏花、斗鸡、馈宴、咏诗、赐宴、赏花、斗鸡、镂鸡子、牵钩(拔河)、钻木取火、放风筝、斗百草、抛堶(瓦石器玩物)等许多活动。而蹴鞠又是清明前后最常见的活动之一。在唐代,放风筝已经成了清明时节相当普遍的一种娱乐活动,不论民间还是宫廷,都对风筝表现出浓厚的兴趣。据《中国龙文化与龙运动》(天津古籍出版社)记载,路德延在《小儿诗五十韵》中叙述了唐代各种儿童游戏,有竹马、藏钩、秋千、斗草、踢球、放纸鸢等。公元713年,唐玄宗李隆基就曾在山东蓬莱宫宜春院观看“八仙过海”风筝的放飞。唐代风筝的制作水平很高,大体上以模拟禽鸟的造型为主。随着造纸业的发展,唐代纸风筝逐渐兴起,宫廷风筝有的还用丝绢扎制。有的风筝不但可以在白天放飞,在晚上,把五彩灯笼挂在风筝上,放到夜空中去,灯笼在夜幕中游动穿行,光影闪烁,颇为壮观。唐代赵昕编写的《息灯鹞文》里就有一段风筝飞上夜空的记录:明灯在空中游动,犹如天灯,忽上忽下,变幻无穷,别有情趣。

摘抄:蹴鞠,又名蹴球,盛行于唐。宋《文献通考》载:“蹴球,盖始于唐。植两修竹,高数丈,络网于上,为门以度球,球工分左右朋,以角胜负。”史载唐代德宗、宪宗、穆宗、敬宗都喜蹴球,而宋代皇帝有过之而不及。

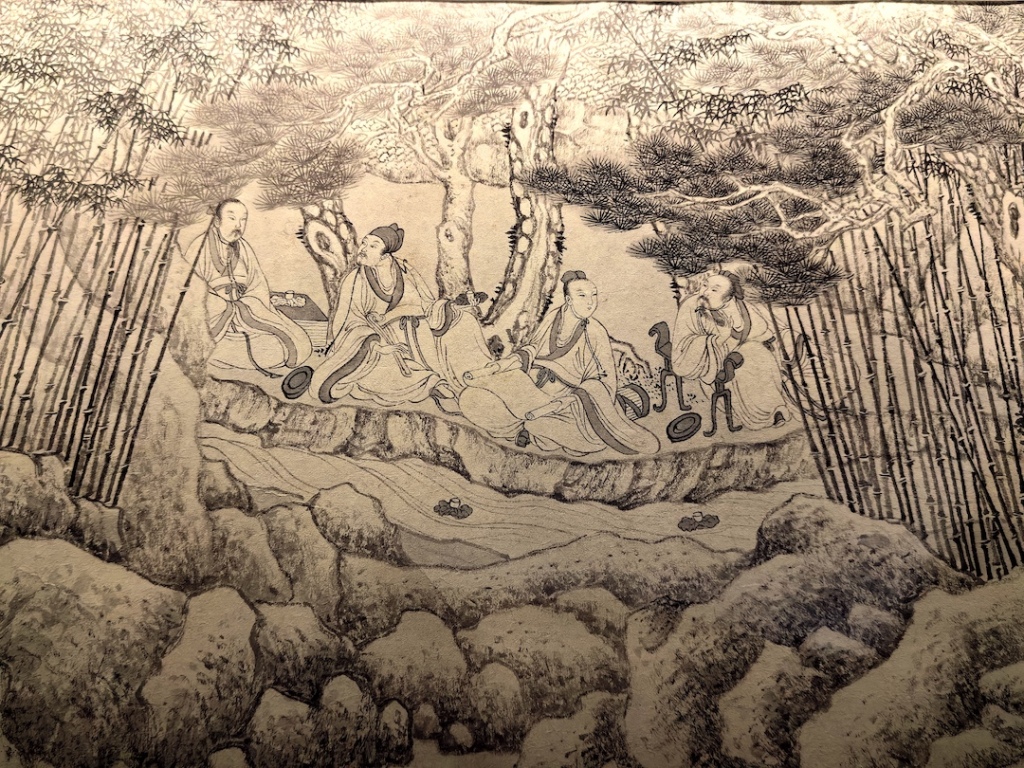

“蹴鞠”在历代的绘画中有许多描绘。宋元之际的大画家钱选画有一幅《宋太祖蹴鞠图》。此《宋太祖蹴鞠图》原图为宋代名画家苏汉臣所绘,钱选在临摹之后题字:“蹴鞠图旧藏秘府,今摹图之。若非天人革命,应莫观之,言何画哉。”表现出了对此画仰慕已久的心情。画中右边身材矮胖,头戴巾帽,身穿便服,正在踢球的为宋太祖(赵匡胤);太祖对面侧脸有须,高帽长袍,手聊袍角作势接球的为赵普;赵普身后衣着相似,年少无须的为楚昭辅;楚昭辅身后,并排三人,由左向右,依次则为石守信、宋太宗(赵匡义)、党进。

S.M.A.K. presents Painting After Painting: A Contemporary Survey from Belgium

摘要:S.M.A.K. 推出“绘画之后:来自比利时的当代调查”展览,展出74位1970年后出生的比利时艺术家的作品,旨在探讨当代绘画的发展和变革。展览涵盖150多件作品,包括新创作,并设有绘画工作室供参观者参与。展览探讨了绘画在当今社会中的作用,以及它与社会、文化、经济和技术的联系。

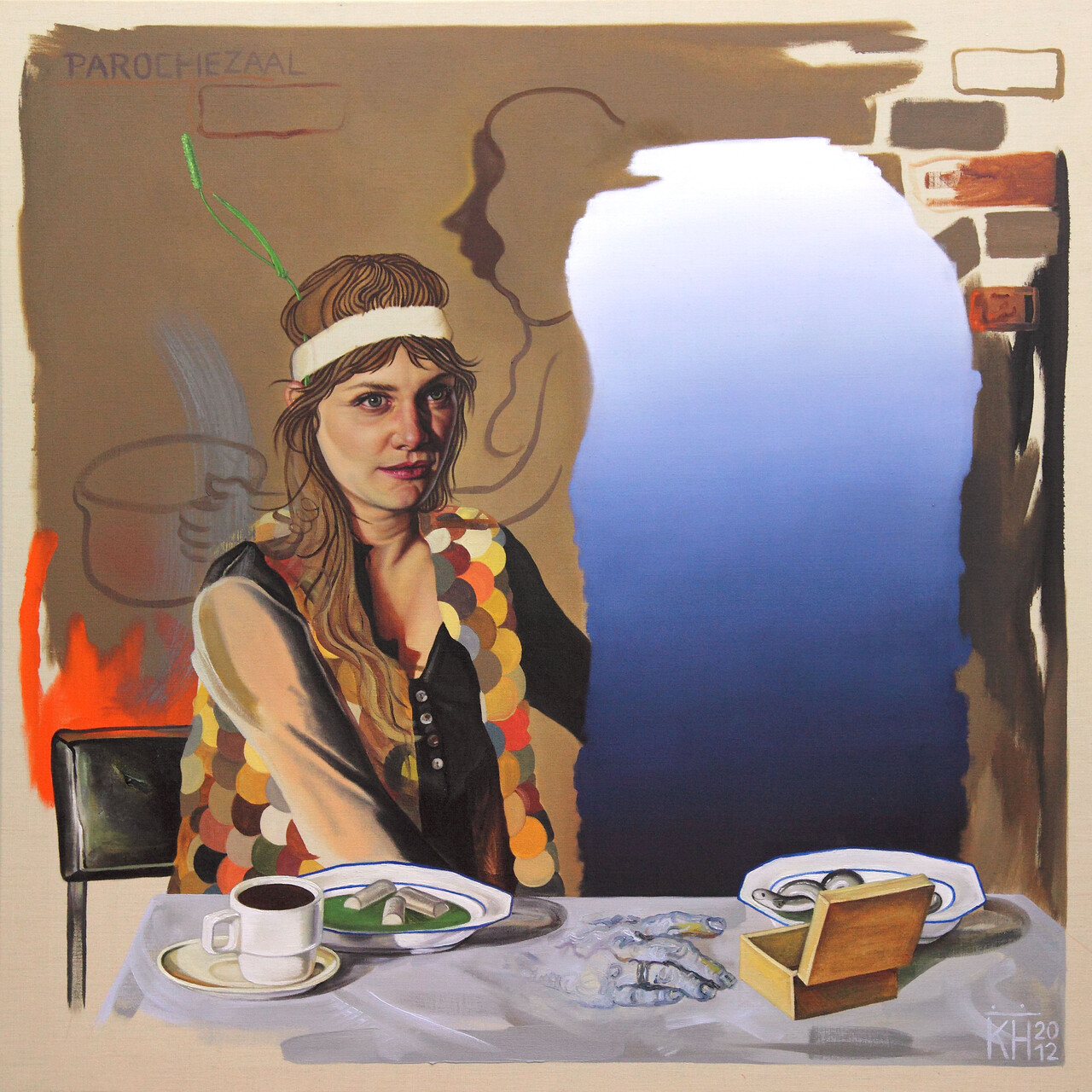

摘抄:Over the past two decades, painting has experienced an international resurgence. While this revival is global in scope, it has considerably shaped the thriving Belgian art scene, revivifying a long tradition of painting in the region that can be traced back to Jan van Eyck and the Flemish Primitives. When considering the country’s complex national identity, it becomes nonsensical to limit the significance of Belgian painting to the country’s borders. Therefore, the exhibition seeks to avoid the use of national identity as a criterion in illuminating the landscape of contemporary painting in the country. The featured artists have either lived in Belgium for an extended period or are based in the country. They not only shape the dynamic in the painting scene but also embody its international character.

摘抄:Painting After Painting intentionally takes as its starting point the work of a younger generation of painters, while connecting with artists who began to engage with the medium at the turn of the twenty first century. In doing so, it traces the gradual evolution from a time of waning enthusiasm for painting—dominated by post-Duchampian reflections on art, the continued rise of digital art forms and renewed assertions of post-historicity—to a context in which painting practices no longer require justification. The medium’s ability to critically question, defend and reinvent itself over the past century has led it to shed clear definitions. While contemporary painting is not free from ideological tensions, these are not confined to the act of painting alone but extend to a wider discursive landscape. The exhibition therefore outlines broader social paradigms: how does the medium relate to visual culture, modernity, economic value production and technology?

摘抄:Artists: Charlotte Vandenbroucke, Libasse Ka, Hadassah Emmerich, Tatjana Gerhard, Lisa Vlaemminck, Charline Tyberghein, Lysandre Begijn, Marie Zolamian, Veerle Beckers, Matthieu Ronsse, Bart Stolle, Sarah Smolders, Shirley Villavicencio Pizango, Nelleke Cloosterman, Vedran Kopljar (& parents), Thom Trojanowski, Kati Heck, Anne Van Boxelaere, Antoine Goossens, Frederik Lizen, Bram Demunter, Stijn Cole, Nel Aerts, William Ludwig Lutgens, Carole Vanderlinden, Tina Gillen, Joëlle Dubois, Vincent Geyskens, Felix De Clercq, Dieter Durinck, Kristof Santy, Michaël Van den Abeele, Anastasia Bay, Karel Thienpont, Melissa Gordon, Emmanuelle Quertain, Carlotta Bailly-Borg, Jannis Marwitz, Michiel Ceulers, Victoria Palacios, Leen Voet, Monika Stricker, Anna Zacharoff, Gijs Milius, Che Go Eun, Hannah De Corte, Sanam Khatibi, Nokukhanya Langa, Henrik Olai Kaarstein, Natasja Mabesoone, Julien Meert, Aurélie Gravas, Pieter Vermeersch, Jonas Dehnen, Samuel Hindolo, Loïc Van Zeebroek, Helmut Stallaerts, Adam Leech, Louise Delanghe, Brieuc Dufour, Yann Freichels, Anthony Ngoya, Nina Gross, Jérôme Degive & Manuel Falcata, Koen van den Broek, Mae Dessauvage, Ben Sledsens, Julien Saudubray, Diego Herman, Pieter Jennes, Nelson Louis, Luís Lázaro Matos and Bendt Eyckermans

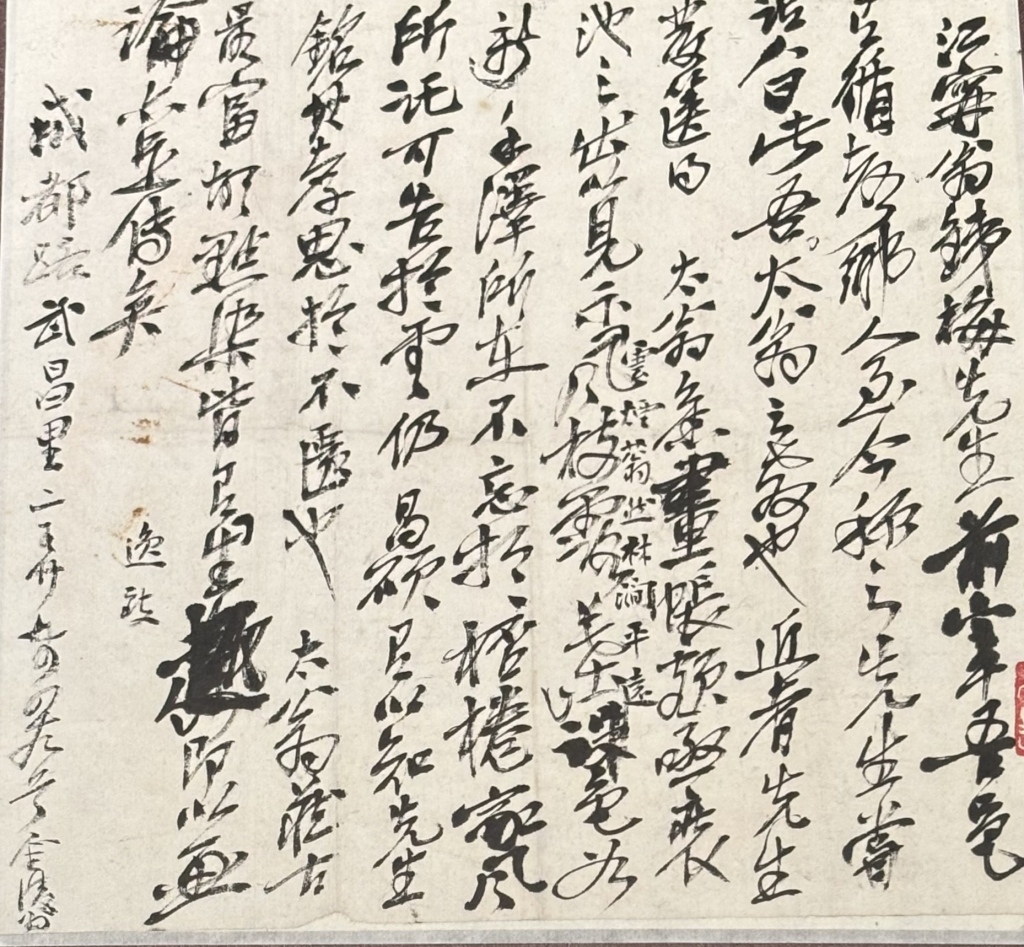

顾村言|书迹心迹——关于刘海粟与苏东坡

摘要:文章探讨了刘海粟的书法成就与苏轼之间的深远渊源。刘海粟受苏轼人格、思想、诗文书画影响至深,尤其在逆境中,苏轼成为其精神支柱。文章分析了刘海粟的改名、晚年手札与苏轼《黄州寒食诗帖》的共通之处,以及两者在困境中的精神体现。文章还追溯了常州故里、家学渊源对刘海粟的影响,以及洪亮吉、屠敬山等家族成员对他的启蒙。文章指出,刘海粟晚年书法融碑入帖,苍浑雄健,与其画作相辅相成,是“至暗时刻的蜕变”。 最后,文章强调了刘海粟晚年书法的真率自然,以及其对颜鲁公、苏轼的传承,展现了他书法高峰的形成。

Art Scholars Pledge to Boycott Columbia University

摘要:超过1800名学者,包括艺术史学家和教授,承诺抵制哥伦比亚大学,抗议其屈服于特朗普政府对支持巴勒斯坦言论的打压。他们认为,哥大此举参与了对大学的“专制攻击”,旨在破坏其作为教学、研究和行动主义场所的作用。抵制者将避免参加哥大及其附属巴纳德学院的学术和文化活动。此举也与对穆罕默德·哈利勒的拘留以及对“Hind’s Hall”事件的谴责有关。

死亡中诞生爱的秩序:《破·地狱》及其“止血”“催泪”的情感技术

摘要:电影《破·地狱》探讨了丧葬仪式、家庭伦理及生死观。影片通过婚礼策划师道生转行丧仪经纪人,与喃呒师傅文哥的合作,展现了不同世代对死亡的理解和碰撞。电影着重呈现了“身体”在哀悼过程中的作用,以及“情感经济”对丧葬行业的影响。影片也探讨了女性身体在哀悼中的特殊作用,通过文玥的视角,展现了女性在处理情感、照顾他人方面的独特经验。最终,电影传递了在死亡中寻找爱与希望的信息。

郁勃纵横间,再读吴昌硕钱瘦铁与桥本关雪的艺术传承

摘要:文章介绍了吴昌硕、钱瘦铁、桥本关雪三位艺术家之间的艺术传承关系,他们通过金石书画在中日之间架起跨越时空的文化桥梁。吴昌硕作为海派艺术集大成者,钱瘦铁继承师法并进行现代转化,桥本关雪则将中国文人画精神融入日本南画革新。展览揭示了三人构建的跨区域交流网络,以及文化基因的跨区域重组。展览展示了他们的作品,探讨了艺术交流中观念的共鸣和文化共生。

摘抄:吴昌硕的艺术观念和创作都深受石涛的影响,两人强调本心、注重个性、突出创新的艺术观念几乎一致。在钱瘦铁绘画中,可以明显地感受到石涛的影响,钱瘦铁和桥本关雪合作《山水图》上,也有“钱君近来迫二石之流,而出于二石之外。关雪醉滥,而不失天真。磅礴与公同” 的题跋。“二石”,即指石溪、石涛。桥本关雪在 1926 年就编纂了《石涛》一书,这是第一部系统研究石涛的专著,说明桥本氏对石涛的喜欢和挚爱。因此三者之间的欣赏、互动,并非简单的技法上交流,更重要的是在艺术观念实现了跨区域共鸣。

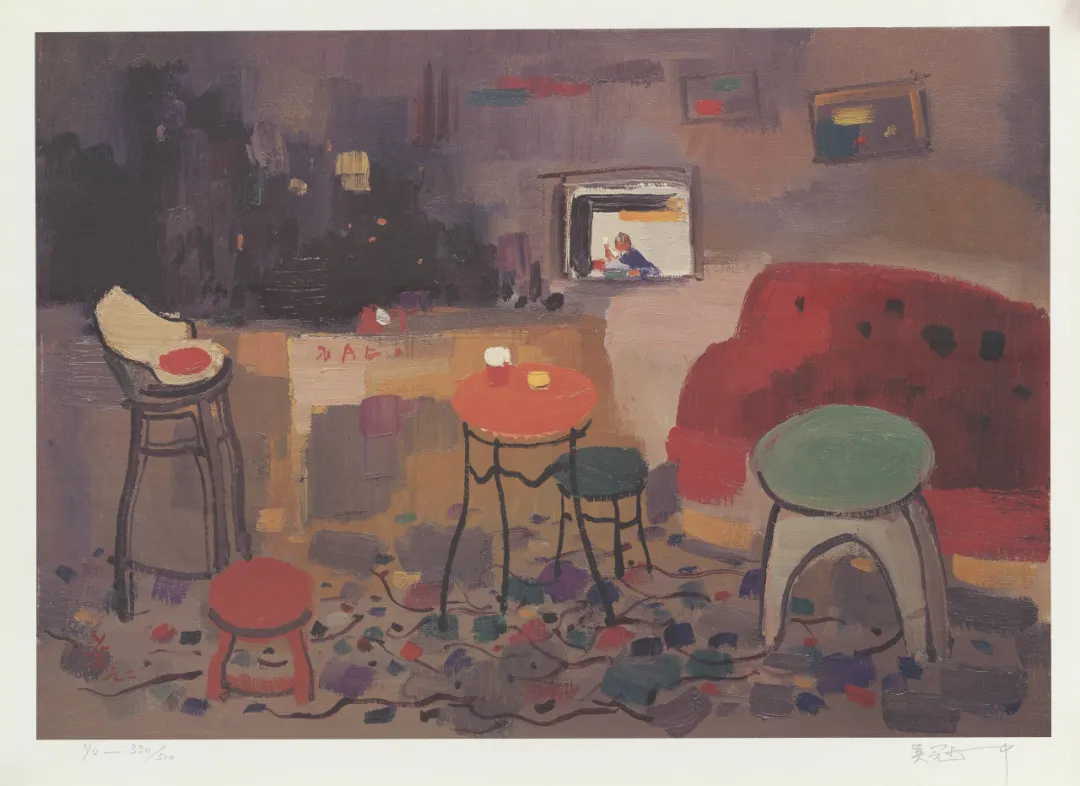

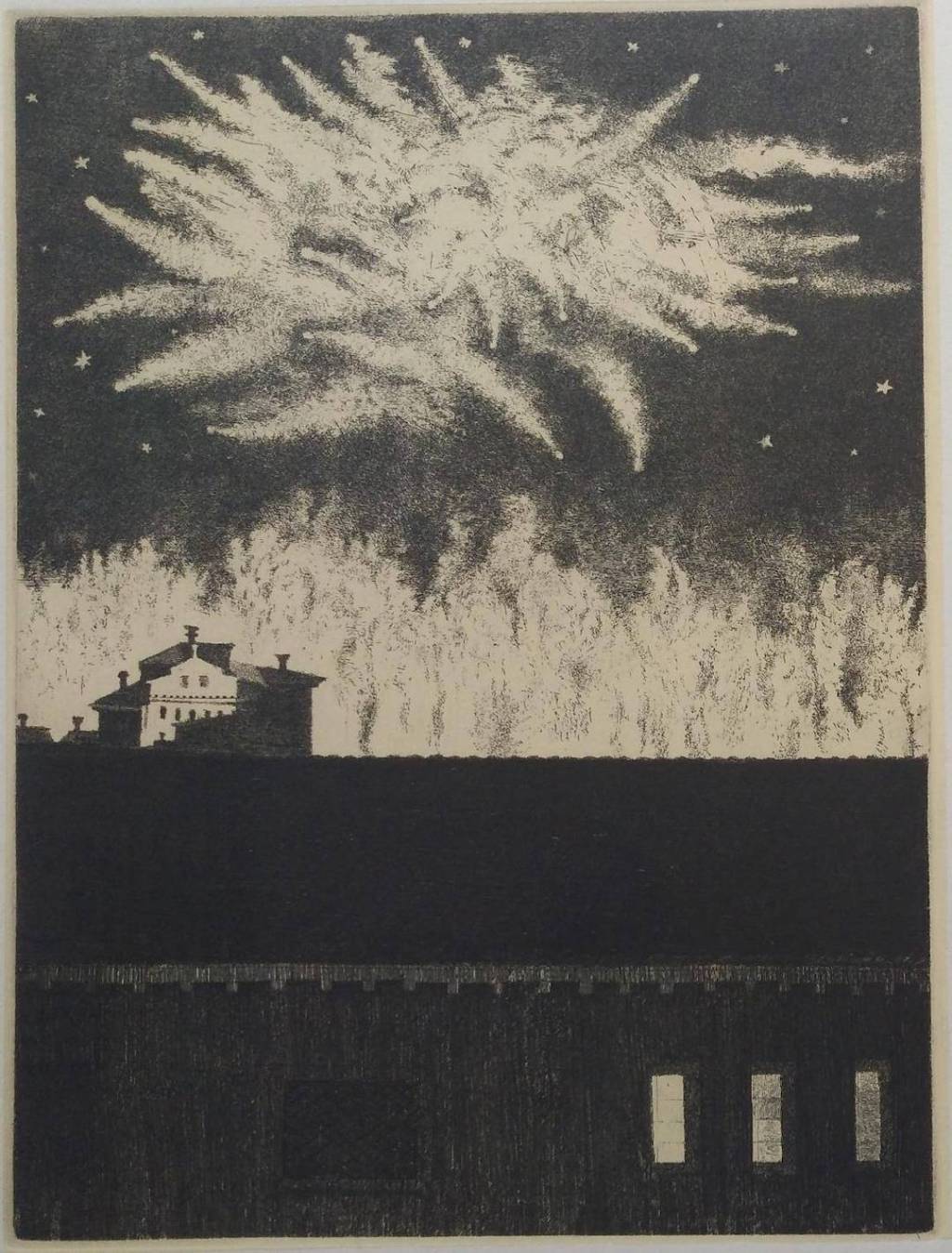

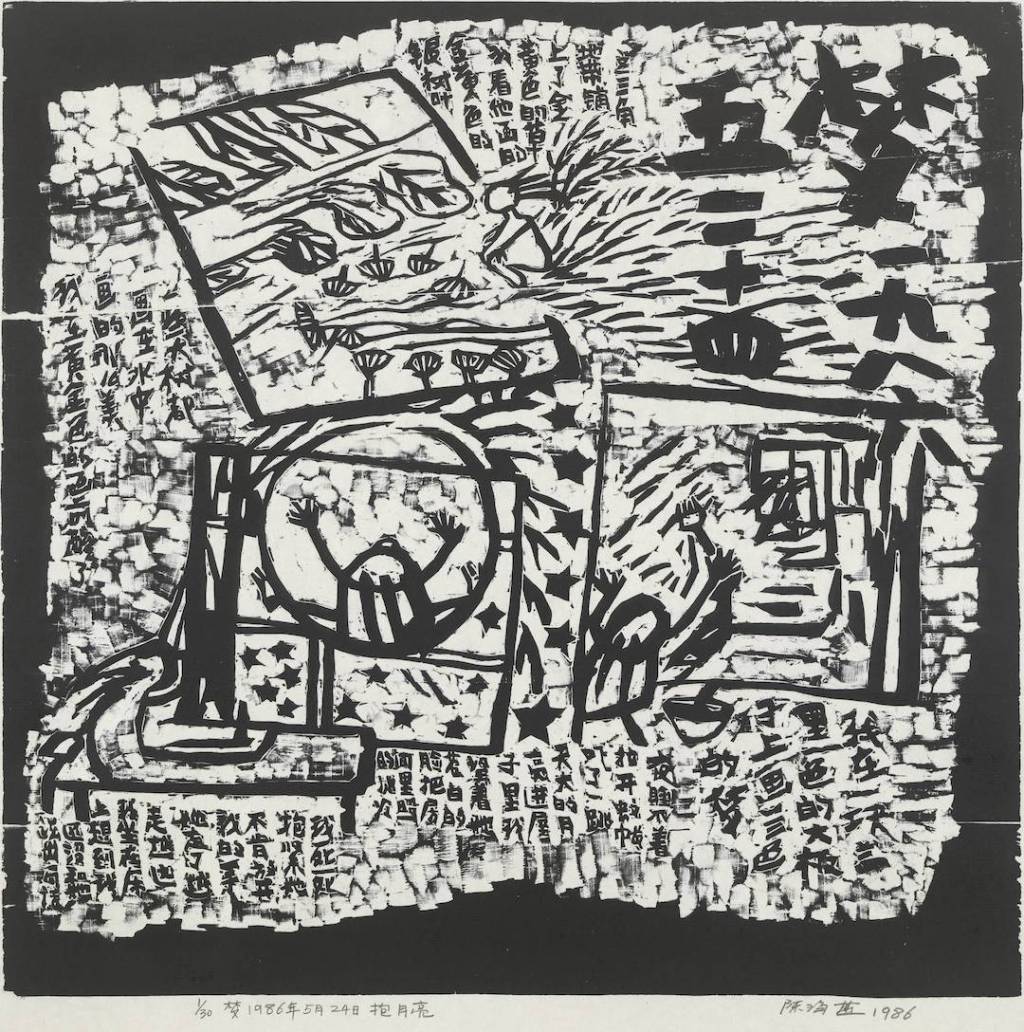

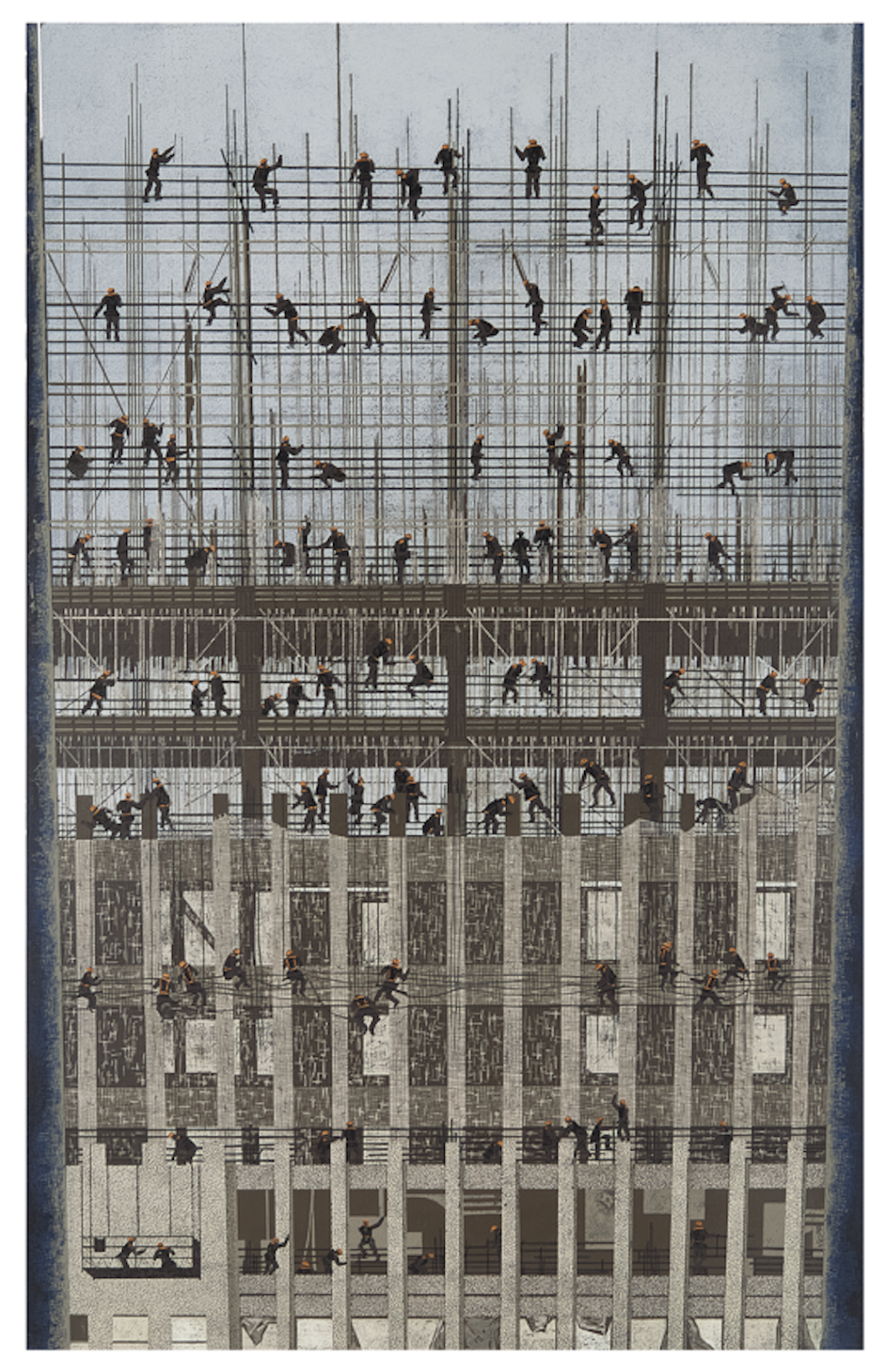

中意建交55周年,两国版画家百件作品在上海展出

摘要:为庆祝中意建交55周年,“东西汇梦——中意当代版画交流展”在上海开幕,展出中意两国艺术家近百件版画、综合材料和新媒体作品。展览以版画为媒介,展现两国在当代文化创造力。文章介绍了版画的起源和发展,包括意大利文艺复兴时期的版画传统以及中国从明清版画到新兴木刻的发展。展览呈现了意大利版画的多种风格,以及中国当代版画的传承与创新。

摘抄:在启幕仪式上,罗马美术学院教授、中央美术学院客座教授、国际学院版画联盟(IAPA)副主席保罗·劳迪萨(Paolo Laudisa)代表意大利艺术家发言,他认为,意大利带着其数百年来深厚的版画传统,以和谐的构图和对形式平衡的追求为特色;而中国,凭借其深厚的文化底蕴,以笔触的简约、与自然的紧密联系以及冥想的重要性为特色,展现出独特的艺术价值。“尽管意大利和中国的文化背景看似相距甚远,但它们都同样致力于探索美、创造力和实验精神。”保罗·劳迪萨说。

摘抄:此次展览的举办地多伦现代美术馆位于上海虹口,距长春路上的“木刻讲习所”步行仅几分钟。在鲁迅先生倡导的新兴木刻运动的发源地举办展览,既是对当代艺术本地化的积极探索,也展现了中国当代艺术的国际化视野。

新兴木刻对当代中国版画艺术的影响深远,许多当代版画家在风格和思想上依然承袭了这一传统,并在继承新兴木刻的批判性与现实主义的基础上,融入了更多的现代艺术形式和个人表达。展览中展出了陈海燕1986年和2018年的作品,虽然时隔30年,却依旧能看到艺术家对生活和社会的关注。

艺术开卷|中国书法的“理”与“法”及其审美价值

摘要:中国书法的发展存在“理”与“法”两条线索。“理”是客观规律,而“法”是人为确立的规则,二者共同塑造中国书法的意象。“理”具有超时空性,而“法”在不同时代有不同的侧重,如唐尚法,宋尚意。书法鉴赏要把握超越字形的“神采”,领悟“理”的深刻审美品质。

政商跨界的迷思:马斯克的“伊卡洛斯困境”

摘要:文章探讨了马斯克跨界政商两界的“伊卡洛斯困境”。马斯克在商业上取得巨大成功后,试图通过政治改革提升政府效率,但在简化政府流程、裁员等措施中遭遇阻力。文章指出,商业逻辑与政治逻辑存在差异,过度追求效率可能忽视程序、妥协和合法性,导致改革陷入困境。马斯克在政治领域的行动也对其商业帝国造成负面影响,特斯拉、SpaceX 等公司面临挑战。文章认为,马斯克面临两难抉择,继续改革可能导致政治反噬,回归商业又面临信任危机。文章警示,将商业模式应用于公共治理可能导致制度性紊乱,美国应警惕“企业化解决方案”带来的风险。

莊喬汝、林家萱/壞人永遠不嫌你的孩子小:讀《房思琪的初戀樂園增訂版》

摘要:文章探讨了《房思琪的初恋乐园》增订版引发的关于性侵、权力关系和未成年人保护的讨论。作者指出,社会应关注加害人如何利用权力控制受害者,以及受害者在事后所面临的困境。文章强调性教育的重要性,并警示“坏人永远不会嫌你的孩子小”。

Bruce Nauman Asks if Art Can Exist Without a Viewer

摘要:洛杉矶玛丽安·古德曼画廊正在展出布鲁斯·瑙曼的展览,聚焦艺术家在帕萨迪纳的创作时期(1969-1979年)。瑙曼的作品探讨了观众、艺术品和艺术机构之间的基本互动,通过空旷的房间、狭窄的走廊和重复的录像等方式,挑战了人们对艺术的体验。他认为,即使是最平凡的动作,也能在艺术的语境下变得富有意义,并反驳了艺术终结的说法,证明了艺术与观众互动可能性是无限的。

故宫国宝南迁与安顺华严洞

摘要:抗日战争时期,故宫国宝为躲避战火,分批迁至西部。其中,80箱国宝于1939年初秘密转移至贵州安顺华严洞,保存近6年。为纪念这段历史,贵州安顺将举办“国宝南迁的记忆——华严洞藏故宫博物院历代书画珍品展”。文章追溯了国宝南迁的背景,介绍了南迁路线、文物在安顺的保存情况,以及文物在安顺期间的展出和生活。1944年底,因战事,文物再次转移,离开安顺。

摘抄:故宫即紫禁城。辛亥革命后,按照革命党人与清廷订立的清帝退位条件,即“清室优待条件”,溥仪保留皇帝称号,其小朝廷由民国政府每年拨付400万两银子供养;同时还规定逊清小朝廷须从紫禁城搬往颐和园。此后,由于民国政府陷于战乱,溥仪在紫禁城里一住就是十多年,直到1924年9月第二次直奉战争爆发,冯玉祥发动北京政变,推翻曹锟政权,并将溥仪驱逐出宫,废止其皇帝称号。随后,临时执政府组成“清室善后委员会”,负责清点溥仪出宫后遗留下来的所有公私物品,其中的重点就是对原清室以国家名义保存在宫内的历代文物进行清点、登记、整理、保管。以此为基础,1925年10月10日宣告国立故宫博物院成立,并于当天正式对公众开放,引起极大轰动。

图像 & 视频

黄昏下的奥斯图尼,普利亚,意大利

说明:这座历史悠久的城市坐落在亚得里亚海的山顶,以其迷宫般的白色建筑、蜿蜒的小巷和阳光普照的广场吸引着游客。欢迎来到意大利普利亚大区的奥斯图尼!普利亚位于意大利“靴子”形版图的“脚后跟”,拥有该国大陆地区最长的海岸线,这里不仅有迷人的海滩、壮丽的悬崖,还有如今日图片中的奥斯图尼这样美丽的城市。

奥斯图尼被称为“白色之城”,但这些建筑的白色外墙不仅仅是美观,更有实际用途:白色涂层可以反射阳光,从而保持室内凉爽。市中心坐落着哥特式风格的奥斯图尼大教堂,其精美的玫瑰窗可追溯至15世纪。附近 2017 年开放的教区博物馆收藏了来自当地教堂和修道院的珍贵文物,其中包括拜占庭圣像、普利亚雕塑和 18 世纪的蜡制十字架。自由广场是奥斯图尼这座城市的活力中心,这里矗立着圣奥隆佐石柱,以纪念这位在 1657 年拯救奥斯图尼免受瘟疫侵袭的守护神。无论你是热爱历史,还是喜欢漫步于如画的街道,奥斯图尼都能为你带来独特的体验。

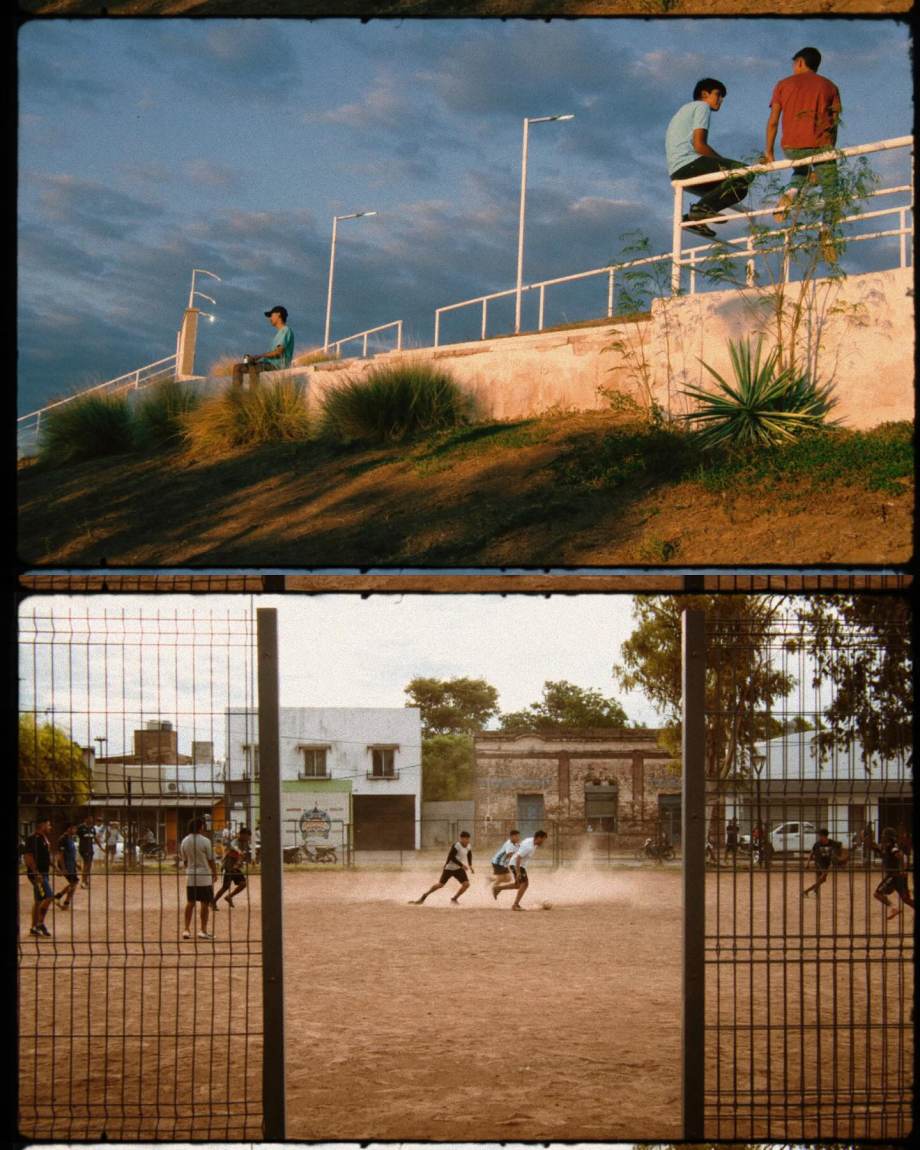

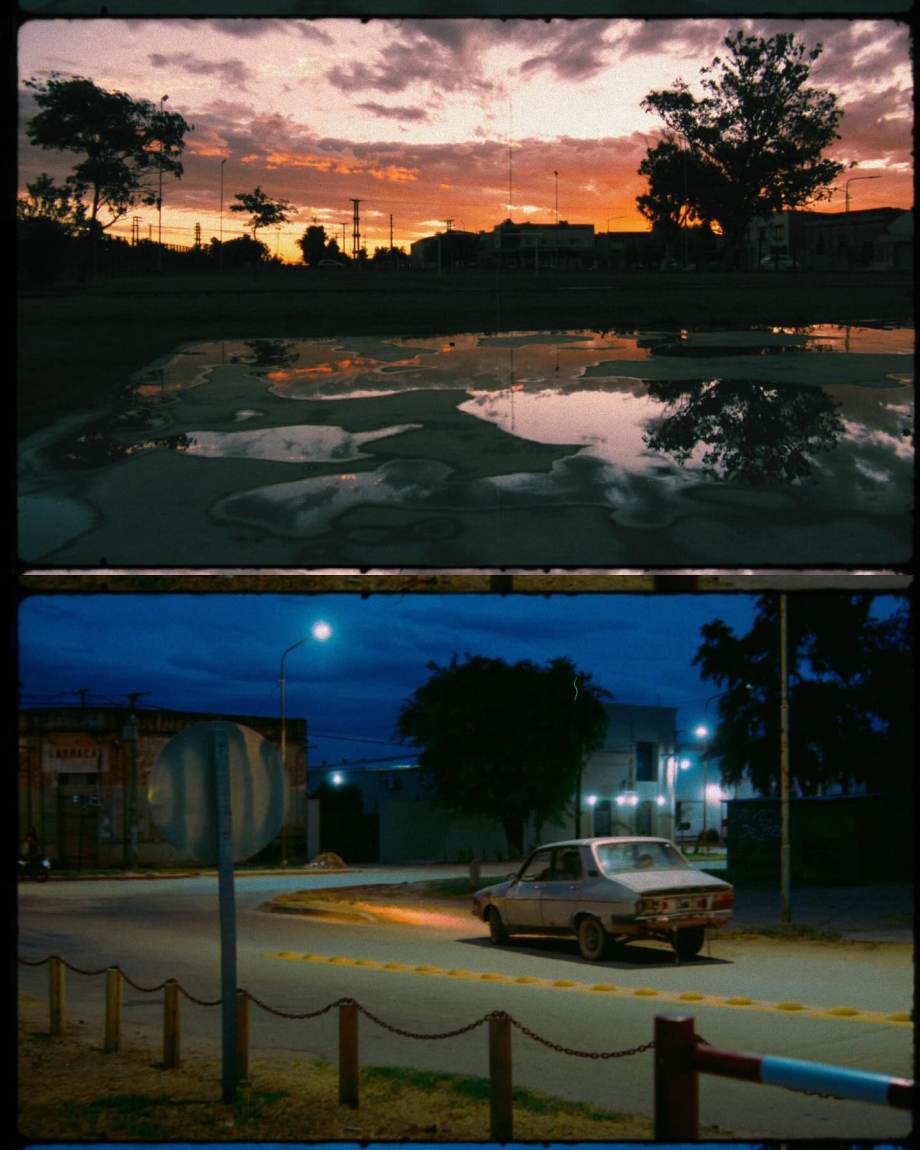

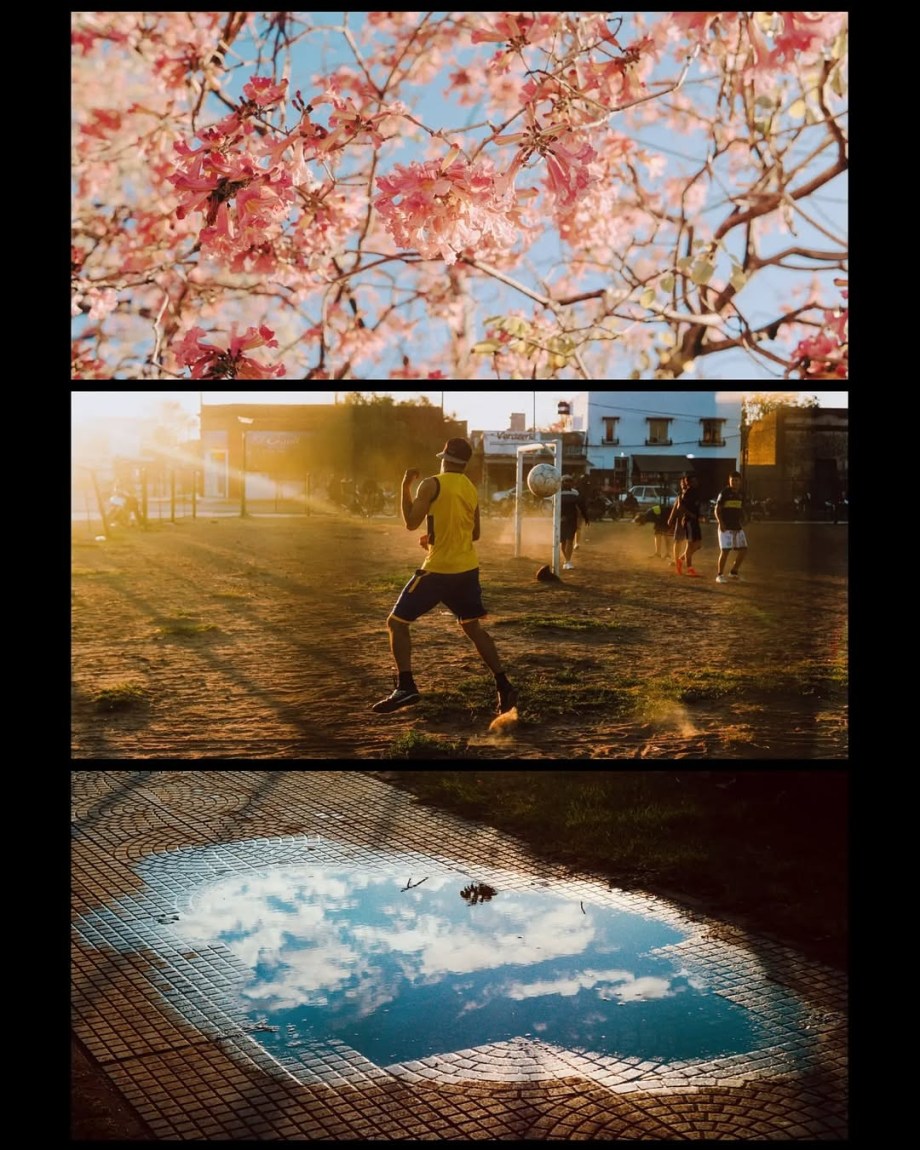

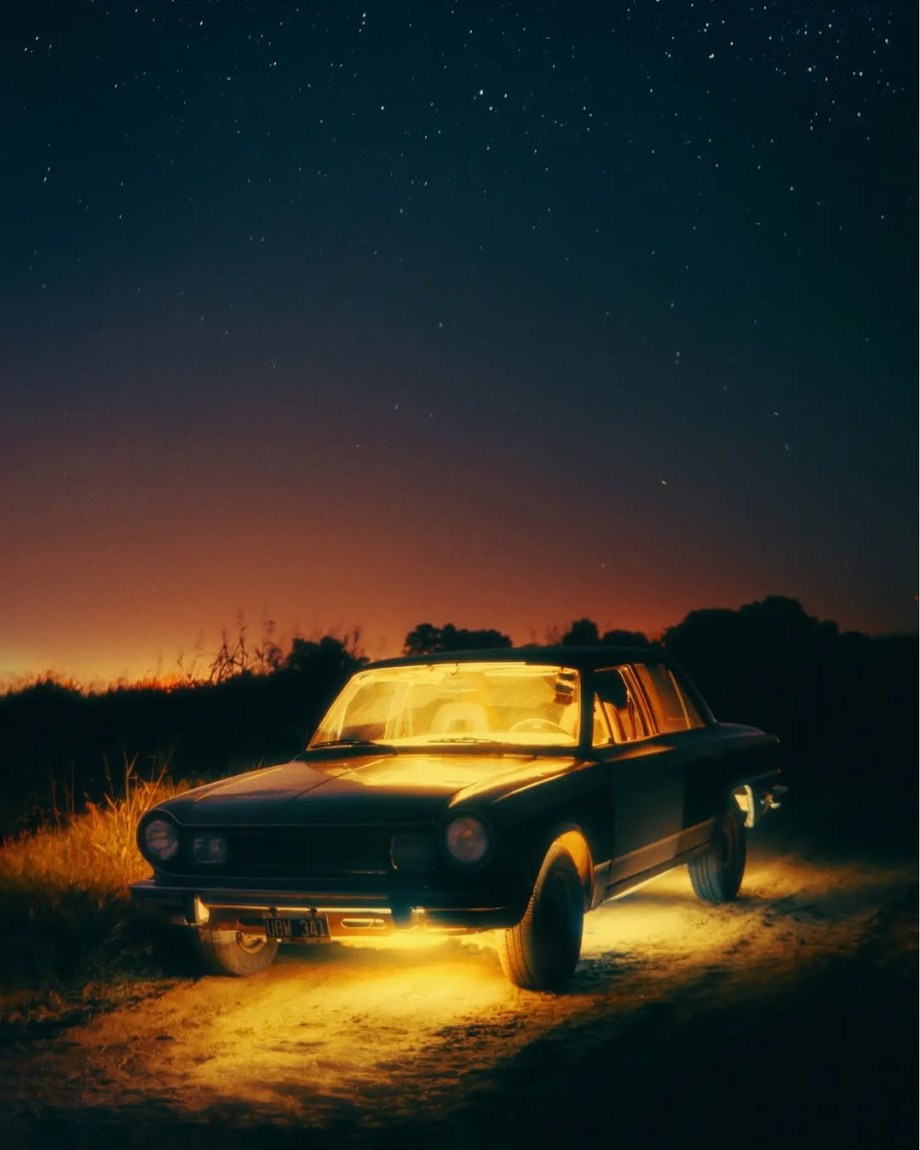

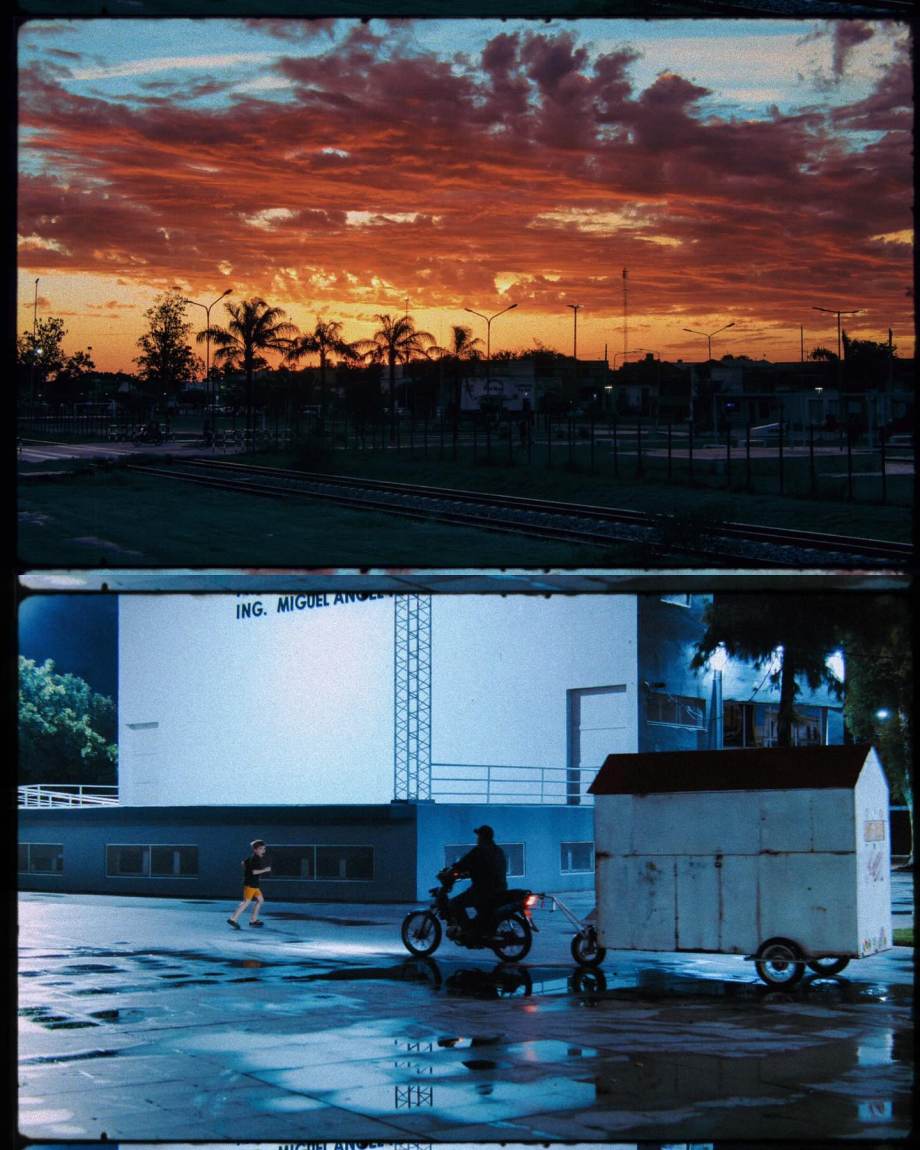

阿根廷摄影师Francisco Marin电影氛围感的街头影像

树蛙,哥斯达黎加

说明:青蛙从恐龙时代就已经存在,并进化成了世界上最奇特、最酷的生物。世界上已知的青蛙种类超过4000种,从比一角硬币还小的新几内亚毛蛙到重达7磅以上的巨蛙,它们的形状和大小各不相同。有些青蛙几乎是透明的,比如玻璃蛙,而有些青蛙则剧毒无比。例如,金色毒蛙携带的毒素足以杀死 10个人。如果你认为所有的青蛙都生活在沼泽中,那就来认识一下沙漠雨蛙吧,这是一种又小又胖的两栖动物,通过皮肤吸收水分来适应干旱的环境。

青蛙在生态系统中起着至关重要的作用,它们控制昆虫种群,同时也是众多捕食者的食物来源。然而,栖息地丧失、污染和疾病正威胁着许多青蛙物种的生存。许多相关活动聚焦于栖息地保护、繁育计划,以及人们可以采取的简单行动,比如减少花园中的杀虫剂使用。国家青蛙月提醒人们,青蛙不仅仅是后院的“呱呱”歌手,它们还是大自然中不可或缺的重要成员!

凯恩维尔附近荒地的砂岩地层,犹他州,美国

说明:蜿蜒起伏的砂岩脊绵延于犹他州凯恩维尔荒地,宛如大自然在石头上绘制的笔触。这些地貌由细粒沉积物构成,最初沉积在古代河流三角洲和内陆海洋中,随后逐渐硬化为岩石。随着时间的推移,侵蚀作用穿透了这些地层,露出流动般的波纹状图案。沉积岩层记录着气候变迁和古老地貌的演变。今日图片中,这片荒凉的土地看似毫无生机,但在早春时节,降雨会让大地铺满紫色和黄色的小花。一天的不同时刻,光影不断变化,展现出不同的角度与风貌,为摄影师和游客提供了丰富的观赏体验。尽管这片崎岖不平的地形大部分仍然保持原始状态,但部分区域地势较为平缓,允许游客在无需剧烈攀爬的情况下轻松探索。

荒地广布于除南极洲以外的所有大陆。早期探险者在穿越这些艰难地形时遭遇重重困难,因此赋予它们“荒地”之名。古生物学家经常能在这里发现史前生物的化石遗骸。尽管环境极端,这些土地依然孕育着丰富的生命,包括沙漠植物、蜥蜴和鸟类。

亚利桑那州巨人柱国家公园沃森峰上出现彩虹

说明:您是否曾偶然发现彩虹,并感受到一股幸福感?你是否曾想在雨后捕捉阳光下的七彩奇观?从北欧神话中的众神,到爱尔兰妖精的聚宝盆,彩虹一直被赋予神秘的意义。但除了传说,彩虹背后的科学同样引人入胜,德国物理学家狄奥多里克在1304年给出了第一个合理的解释。他发现,阳光进入雨滴后会发生折射,然后在雨滴内反射,再折射出雨滴。这个过程将光线分解成不同的颜色,形成我们看到的光谱。虽然我们知道 “ROYGBIV”(红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫)是彩虹的基本颜色,但彩虹实际上包含了数百万种颜色的渐变混合物。

并非所有彩虹看起来都相同。当第二道较暗且颜色顺序相反的彩虹出现在主彩虹上方时,便形成了双彩虹。今日图片展示了美国亚利桑那州萨瓜罗国家公园瓦森峰上空的一道绚丽彩虹。在干旱少雨的沙漠景观中,仙人掌与岩石山坡构成的背景下,这道彩虹格外醒目,证明了即使在最干燥的土地上,大自然依然能带来惊喜。

碎片大厦,伦敦

说明:伦敦天际线中有许多标志性建筑,但没有一座能像碎片大厦一样独具特色。这座玻璃幕墙摩天大楼高达310 米,不仅是英国最高建筑,更成为了现代伦敦的象征。它由意大利建筑师伦佐·皮亚诺设计,他以高科技、轻质且实用的设计风格著称。受教堂尖塔和船桅的启发,他构想出一座线条流畅、逐渐收窄的建筑,能够反射不断变化的天空。大厦于2009 年开始建设,并于2012 年正式落成,成为西欧最高的摩天大楼。

碎片大厦坐落于曾经的南华克塔旧址,如今已成为商业、奢华和全景观赏的中心。大楼共有95 层(其中仅72 层可居住),内部设有办公区、餐厅、五星级香格里拉酒店,以及伦敦一些最昂贵的公寓。可持续发展理念也融入了其设计之中,建筑采用高效能源系统,包括冷热电联产系统,使其不仅仅是一座闪耀的城市地标,更是一座注重环保的现代建筑。

西班牙巴斯克地区的加兹特鲁加特岛,日落时分

说明:加兹特鲁加特小岛位于西班牙巴斯克地区比斯开海岸,以其壮丽的风景而闻名。岛顶坐落着圣胡安·德·加兹特卢加切修道院,供奉施洗者圣约翰。这座修道院始建于10 世纪,曾因战争和火灾多次损毁,亦数次重建。如今的建筑矗立在小岛之巅,游客需沿着一条狭窄的石阶小径攀登241 级台阶方能抵达。这里是著名的朝圣地,游客常会敲响教堂的钟三次并许愿。相传施洗者约翰曾踏足此地。站在山顶,可俯瞰比斯开湾崎岖的海岸线,远眺坎塔布连海的壮美风光。加兹特鲁加特因成为美剧《权力的游戏》的取景地而名声大噪。在剧中,它被塑造为坦格利安家族的祖传领地龙石岛。

达芬奇光

说明:暮色之下,距离新月过去仅26小时的月牙隐匿于意大利多洛米蒂山脉嶙峋的轮廓之后。这幅曝光时长一秒的影像拍摄于3月30日月落时分。尽管只有一弯被阳光照亮的月球边缘清晰可见,但通过地球反照光——即从地球表面反射的光线照亮月球朝向地球的一面——仍可辨别出大部分月球轮廓。在五百多年前达·芬奇将其称之为灰光(ashen glow)。这属于行星反照现象,即卫星的暗面被行星微微照亮,其中最为人熟知的例子便是月球上的地球照。