文章

腾讯游戏被嫌弃的前半生

房慧真/不掙扎的社會運動不值得從事──許恩恩《在女與公之間》

摘抄:10多年前,我曾經以記者的身分,在場也旁觀一條綿長持續的「運動狀態」,在進入2014年3月18日的混聲大合唱前是漸進的前奏曲,我和同事開著採訪車從台北出發,來到各種難以抵達的現場。桃園中壢,76歲的黃秀妹,前製衣廠女工,上個月和一群6、70歲的老人到台北車站臥軌,月台上的通勤者高喊「輾過去!」16年前工廠惡性倒閉,老闆落跑,他們就曾出來擋火車,抗爭兩年後政府代墊資遣費發給工人。16年後這筆錢卻成了勞工貸款,國家提起訴訟要連本帶利討回。苗栗頭份,同樣是老闆惡意脫產,47歲的陳月嬌在搭起棚子的華隆紡織罷工現場揮汗如雨,她一天工作12小時,多的4小時不算加班費,一個月領基本工資18,870元。每天上班時間是晚八到早八,她需要不停地走動巡機台,以免紗台上的棉線打結,她說每天感覺像是從台北走到高雄,她的膝蓋嚴重磨損,沒錢換人工關節,只能打止痛針撐住。台南新營,42歲的程惠瑜是前國道收費員,從前在高速公路上每天吸汽車廢氣,夏天曝曬,整件衣服濕透,冬天凍得要命,要穿7、8件才夠。改成電子收費後,收費員被裁撤,政府卻說他們是約聘人員,沒有資遣費和退休金。長年彎身向車道,她有嚴重的脊椎側彎,還有胃潰瘍、靜脈曲張,一身病痛。2013年底是最後一天人工收費,好多民眾專程開車來送花送禮物。凌晨12點一到,怪手就開上國道,把收費亭剷除,電鑽就像鑽在她身上,程惠瑜和同事抱頭痛哭。

How a Tiny Crab Museum in the UK Stood Up For Trans Rights 英国一家小型螃蟹博物馆如何支持跨性别者权利

摘抄:I only just learned about this, but International Crab Day is tomorrow, April 26, so there’s no better time to put some respect on the Crab Museum in Margate for its unwavering public support for transgender rights after the United Kingdom Supreme Court ruled that a woman is defined by “biological sex” rather than her gender identity.

摘抄:Having only opened in 2021, the Crab Museum is a three-person strong, family-founded educational center that’s now beloved for its unusual premise, free admission, sharp and humorous social media presence, accessible exhibits, and must-have trinkets ranging from charming to cheeky in its gift shop. This isn’t the first time the space has used its platform to speak out in times of conflict, either, as the team uses crabs as a springboard for larger conversations about the ecosystem and impacts of capitalism, as well as the legacy of colonialism.

从命令行到 AI,内置应用的流行里都吹过哪些风?

The Pope Can’t Be an Organ Donor Because the Catholic Church Has Seized Ownership of His Body 教皇不能成为器官捐献者,因为天主教会已经拥有了他的身体

摘抄:During his papacy, Pope Francis was an outspoken supporter of organ donation, the medical term meaning when a person signs paperwork so that after they die, their organs can be used in transplants to save the lives of others.

Hot Take Argues Why You Should Say Please and Thank You to ChatGPT 热议:为什么你应该对 ChatGPT 说“请”和“谢谢”

冯象|那“交出”后的崩溃,如撒旦坠落诸天

摘抄:香港,好些方面像老上海,我喜欢。回归前的香港,低税收、小政府、弱政党加殖民主义统治,是自由放任型(laissez-faire)资本主义的“理想国”。但九十年代我在港大教书,深感那理想国的危机重重,不可持续。香港回归祖国,这“回归”二字,是国人的感受和主权宣示。英国人的说法,却是“交出”(殖民地),即福音书所载,犹大“交出”拉比耶稣,或圣保罗笔下,上帝为世人“交出”自己的独生子,那个“交出”(paradidomi,英文:hand over,《马太福音》26:21,《约翰福音》13:2,《罗马书》8:32,《哥林多前书》11:23)。而果然,“交出”后不久,全球资本主义便伦理崩溃,如撒旦坠落诸天(《以赛亚书》14:12),陷于一个接一个的困局。

摘抄:此书原本的设想,是十章。还有一篇,讲雄狮骑士伊文(Yvain le Chevalier au lion)的历险记。那雄狮骑士的底本,柯雷先(Chretien de Troyes,活跃于1160~1190)所著同名传奇,也是当年我的老师波士夫人寄赠的;早就做了摘录,一直插在书架上,寻思着配点什么素材,瞄准哪个题目。然而,次年开始译经,写《创世记》《出埃及记》的经外传说,加之俗务繁多,就放弃了这念头。

全球產業動盪、國產化提前鬆綁:本土離岸風電供應鏈是否站穩國際賽道?

儒说︱问世间孝为何物

摘抄:日本的中国思想史专家加地伸行生于1936年,1960年毕业于京都大学文学部。加地伸行曾表示,自己的学术研究主要围绕三个问题展开:一是中国人的死的问题(如何面对死亡,如何处理死后事宜),二是经学何以成为中国哲学史的核心,三是中国人为什么是现实的、即物的。为了解答第一个问题,加地的本科毕业论文以“《孝经》的成立”为题。后来,他通过研究江户初期的儒者中江藤树(1608-1648)的《孝经启蒙》,对儒教有了更深的认识。随着研究的深入,他意识到第二个问题和第三个问题其实有着密切的联系——两者的媒介是中国人的语言文字,为此他转而研究古代中国的逻辑学,并于1982年向东北大学(仙台)提交了论文《公孙龙子研究》申请博士学位。

摘抄:为了应对这个问题,儒教设置了一套机制——“生事之以礼;死葬之以礼,祭之以礼。”(《论语》为政篇)这就是孝。父母健在时,需事之以礼,这里面包含爱和敬两个要素。去世了,需举行葬礼和丧礼,使父母的存在超越现世,抵达永恒。如此,对死亡的不安和恐惧就会逐渐化解,归于平静(40-41页)。更进一步,作者将“生事之以礼”当作道德性的孝,将“死葬之以礼,祭之以礼”视为宗教性的孝(81页)。也就是说,孝有两大支柱,其一,在时间上非常久远,可以一直向前追溯,即“祭祀祖先的孝”;其二,是很晚才出现的“子女对父母的孝”(这应该是指每个具体的人在自己成长的过程中对父母养育之恩的回报)。于是,孝出现了祭祀祖先的宗教意义和赡养父母的道德意义(129页)。换言之,孝使儒教兼具礼教性(道德性)和宗教性(94页)。

摘抄:人生在世,唯一确凿无疑的是死亡。死首先意味着肉体的崩坏,所以处理遗体是至为要紧的事。在古代,中国一般实行土葬(遗骨残留),印度一般实行火葬(遗骨无存)。这跟两国的地理环境、气候条件、思想形态有着错综复杂的关系。而在原始儒家那里,丧礼是与亡魂道别,墓葬是为了保存遗体,祖先祭祀是相信死后还能以某种方式复生,享受子孙的供奉(133-134页)。这里面涉及中国人的身体观和灵魂观。大概自风葬的时代以来,经过极其漫长的岁月,灵的观念在后来被称为中国人的人群中沉淀下来,祖先崇拜也逐渐普及开来。而这种祖先崇拜的观念正是孝的最初形态。(加地伸行《日本思想史研究——中国思想展开的考究》,研文出版,2015年,185页)

The Acid Queen: Rosemary Woodruff Leary, the Invisible Woman of Western Psychedelia 酸皇后:迷幻西部世界的隐形女人——罗斯玛丽·伍德拉夫·利里

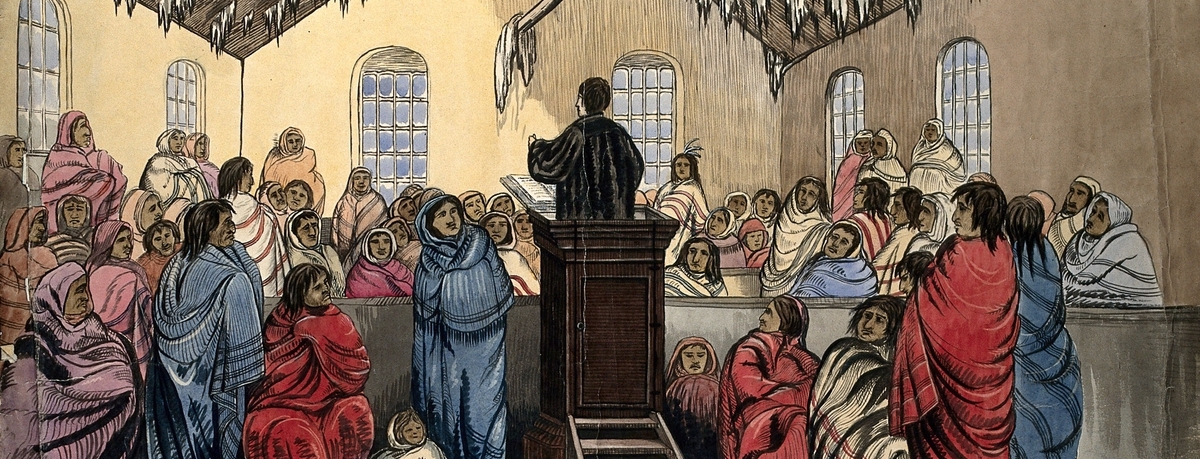

How Christian Missionaries Sought to Erase Native American Culture and Identity 基督教传教士如何试图抹杀美国原住民的文化和身份

摘抄:The United States began paying missionaries to civilize, convert, and educate Indians in 1792 by recommendation of Secretary of War Henry Knox to President George Washington. Washington authorized an annual payment of $1,500 to Samuel Kirkland of the Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge in order to establish the Hamilton-Oneida Academy, a boarding school for both Indian and white students in New York. Washington wrote that the school would be “teaching them the great duties of religion and morality, and… inculcate a friendship and attachment to the United States.”

摘抄:One of McKenney’s lasting contributions to the philosophies of Indian education was inculcating instruction with “the habit of labor.” From earliest contact, missionaries were outraged by what they saw as periods of unproductive work, of time spent on socializing, ceremony, storytelling among Indians, whose determination to enjoy their lives seemed to utterly frost white people. “Labor is painful,” McKenney wrote. “Education and habit alone can reconcile him to it. It is upon this basis the present school system rests.” But McKenney later admitted that work, prayer, education, and strict discipline alone were ineffective in quashing Indian culture and language. He complained that once removed from the school environment, children quickly reverted to their former habits. Indian people were not necessarily averse to Western education for their children; more than one-third of the nearly four hundred treaties signed between tribes and the federal government included provisions for education.

摘抄:There was never any consideration that nineteenth-century white settlers would not take land and resources away from Indians; the only question was how it would be done and how the actions would be framed. Rather than theft, settler acquisition and dominance came to be envisioned as divine providence or Manifest Destiny, a collective social decree coined by the journalist John Louis O’Sullivan in 1845 to consecrate western expansion. It was the destiny and duty of white people to settle and conquer the continent. Indian lands, resources, and even children were commodified in the process. Indians would benefit by being lifted out of paganism and barbarism, assimilated into a new white America. The era of extraction economics had begun. Ojibwe in the Great Lakes region soon felt the impact of these events.

26-Foot Nick Cave Sculpture Heads to Michigan Sculpture Park 26英尺尼克·凯夫雕塑将前往密歇根雕塑公园

摘抄:An enormous sculpture by Nick Cave is joining a growing collection of outdoor works at the Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park in Grand Rapids, Michigan. Scheduled for an October unveiling, Cave’s cast-bronze “Amalgam (Origin)” (2024) will be situated among pieces by Auguste Rodin, Louise Bourgeois, Ai Weiwei, Richard Serra, and Barbara Hepworth.

摘抄:Standing at 26 feet tall, the sculpture depicts a gargantuan human figure comprised of vines of roses and other blossoms creeping up its appendages and torso. In place of a head, tree limbs and branches sprout from the figure’s shoulders and reach to the sky — some of them are abruptly truncated and capped with cast-bronze birds of all variations on disc-shaped pedestals, while others taper off into knobby, skeletal joints.

NYC Subway Mural Evokes Hilma af Klint’s Mysticism 纽约地铁壁画唤起希尔玛·阿夫·克林特的神秘主义

摘抄:Celestial motifs and cosmological geometries strewn across a prismatic landscape comprise “Abstract Futures” (2025), the newest public artwork to grace the walls of the New York City subway system. Designed by the feminist art collective Hilma’s Ghost, the 600-square-foot glass mosaic mural now greets transit riders between the turnstiles and escalators at the 42nd Street entrance to the 7 train in Manhattan’s Grand Central Station after being installed earlier this month.

摘抄:The project was commissioned by the Metropolitan Transportation Authority’s (MTA) Arts and Design program through the four-decade-old Percent for Art initiative, which has brought site-specific works by more than 400 artists into the city’s subways, buses, commuter rail stations, and other transit areas. Early next month, the mosaic will be spotlighted in a dedication ceremony.

摘抄:The first segment of the mosaic begins with the story of “The Fool,” a tarot card signifying new beginnings and opportunity. Awash with red, orange, and pink hues, the figurative mural follows the quest of a risk-taking protagonist in search of a greater unknown destination, according to press materials from the MTA. The next panel is laden with earth-toned tiles as the fool grapples with challenges and spiritual evolution, represented by the symbol for the “Wheel of Fortune” tarot archetype in the center. Situated closer to the subway turnstiles, the final section of the mosaic traces a spiritual metamorphosis in which the main character discovers a deepened understanding of themself. This change is depicted across a blue and purple sky that leads into a blood-orange sunrise, ending with a line of abstract tarot wands, symbolizing the end before a cycle begins again.

摘抄:Brooklyn-based artists Sharmistha Ray and Dannielle Tegeder, the founding duo of Hilma’s Ghost, told Hyperallergic that the artwork was developed over two years and executed in close collaboration with master mosaic fabricator Stephen Miotto, who has been working with the MTA since the 1980s. It shares the same name as their first visual art project, which consisted of a limited-edition abstract tarot deck, building on the collective’s commitment to reimagining historically under-recognized spiritual practices and gendered cultural narratives.

巨头的新战场:AI 编程 IDE(暨 字节 Trae 调用 MCP 教程)

从申请流程到费率,深度对比十大加密支付卡

一周观展|上海,一系列特展大展渐次呈现

龙登高谈近世的基层治理及制度变迁

西藏艺术来到黄浦江畔,“隐秘之门”艺术展外滩三号开幕

摘抄:西藏艺术从吉曲河边来到黄浦江畔。4月19日,“隐秘之门”松赞外滩藏地艺术展在位于外滩广东路上的沪申三号画廊开幕。

裴庄欣1982年从四川美院油画系毕业,回到拉萨,“学了一肚子东西,更有叛逆与压抑”,组织部的人问他想分配到哪儿,他只说了一句:“哪个单位颜料多,我就去哪儿”。 龚玉1982年川美版画系毕业,1985年来到拉萨,看望同学裴庄欣,在拉萨画室里,留下了一张灿烂的合影,现在看来都是时髦的艺术青年,用爱发电,点亮80年代的进藏之路,和人文主义的光芒。

也是这一年,贡嘎嘉措从中央民大毕业,回到拉萨,在藏大任教。他决心要发起西藏历史上第一个当代艺术运动,没有合适的场地,就在拉萨街头到处都是的甜茶馆——这如同巴黎的咖啡馆,一直举办了三届“甜茶馆画派联展”。

那是美国艺术家罗伯特•劳森伯格(Robert Rauschenberg)骑着三座自行车在拉萨街头晃悠的年代,王朔的《一半是火焰一半是海水》刚刚出版,艺术家们谈论萨特和存在主义,讨论肖斯塔科维奇,点评《大白鲨》。在藏族朋友扎西次登家里,阿妈啦在打酥油茶,阳光照进来,像极了维米尔的画。

近40年后,裴庄欣说:浪漫主义今天或许早已过时了,但我还活着。当年我画的时候,常有幻觉,会想起贝多芬《第九交响曲》中“欢乐女神圣洁美丽灿烂光辉照大地,我们心中充满热情来到你的圣殿里,你的力量能使人们消除一切分歧,在你光辉照耀下,一切人类成兄弟……”。

摘抄:对于西藏,通常存在几种误解。要么是无暇纯净,没有世间一切纷扰,拥有极致自然和精神境界的香巴拉;要么是还未进入全球化,发展滞后、信息闭塞的欠发达地区。在一些大众文化的描述中,这里也成为一个“绿色和平”的标本,在应对现代性所带来的城市病症中,西藏成为可以短暂逃离的诗和远方。

真正的艺术家们不这样看。行者的身体和意识往往会经历一次真实的存在危机——这是少有但深刻的体验:他们罕见地意识到自己的身体——双腿、双肺、耳目与头脑,每一个感官都受到挑战,呼吸变得急促,步伐沉重,但意识反而被打开了。

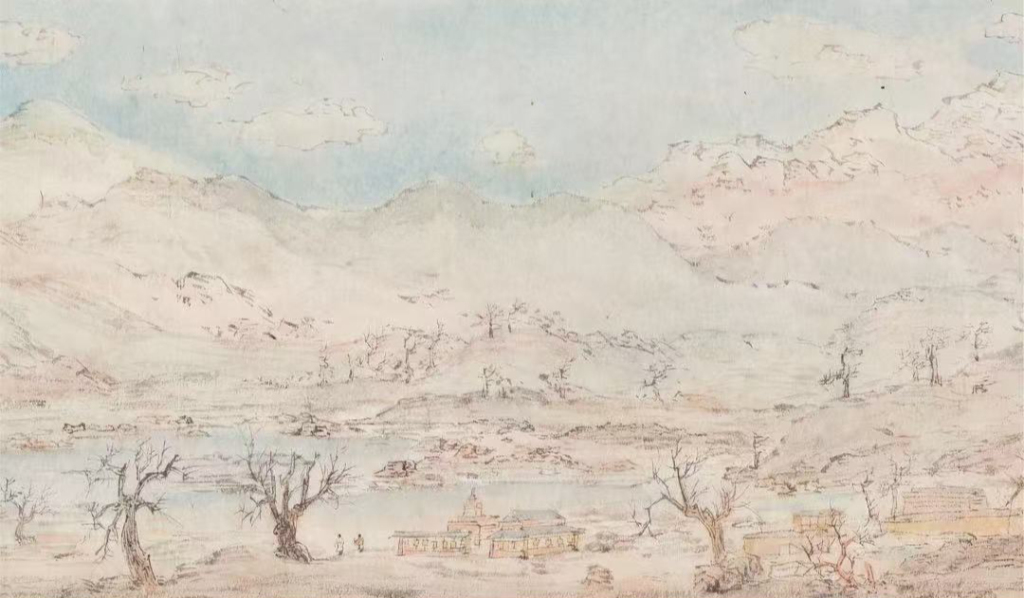

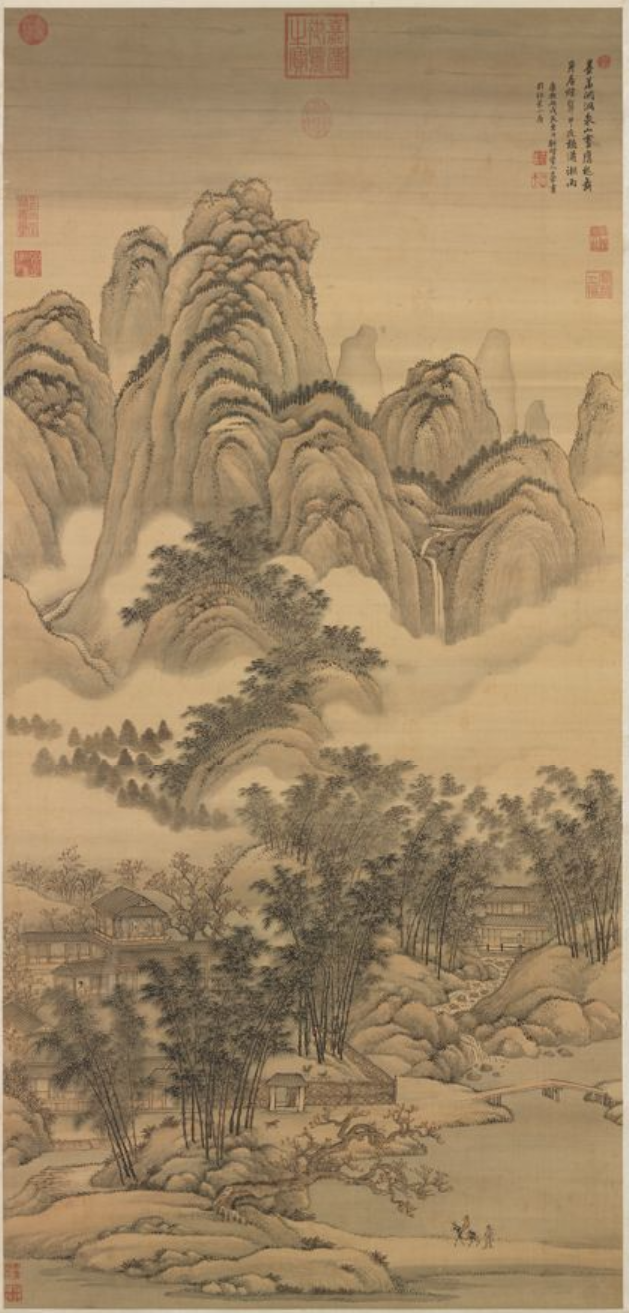

摘抄:这组作品有一个重要的起点:林芝。他自己也说,“像江南”,对他而言熟悉又陌生,对画家来说难点在于用水墨抓住藏地山水的精神。他信奉石涛,也读庄子。在雅鲁藏布江边、在吞白日追寺、在然乌湖畔,他“搜尽奇峰打草稿”,像一位旧时画僧,画老喇嘛、牧人、牦牛、行脚僧侣。这些人本就是自然的一部分,是文明与生命的居所。这批作品像是一种返场,一种“关门”的仪式。站在山水的尽头,他问:我们到底与自然是什么关系?艺术的道路并不仅仅是线性前进的,在循环的世界观中,可能藏有更加深刻的力量。

收藏家尤伦斯辞世,曾是中国当代艺术的推手与收藏者

摘抄:2025年4月19日,比利时收藏家、企业家、UCCA创始人之一盖伊·尤伦斯男爵(Guy Ullens,1935-2025)在家中辞世,享年90岁。尤伦斯曾说:“艺术是连接不同文化最直接的方式。” 他曾用艺术收藏为中国艺术家搭建了走向世界的舞台。尤伦斯2007年在北京创办的尤伦斯当代艺术中心(UCCA)是中国第一家由国外私人资助、运作的非营利当代艺术机构。

摘抄:尤伦斯的个人收藏几乎承载了上世纪八九十年代的当代美术史,有2000件左右的藏品,其中80%为当代艺术,藏品涵盖了张晓刚、岳敏君、方力钧等艺术家的代表作。他也是推动中国当代艺术走向国际的关键力量之一。

摘抄:尤伦斯藏品的20%是中国传统字画作品。在相关收藏家的指点下,尤伦斯夫妇得以跨越文化差异,学习了中国古典书法、绘画和艺术史。在他们的藏品中,最值得一提的是宋徽宗的名迹《写生珍禽图》,当时以2530万元的价格购入,创造了当时中国书画拍卖的世界纪录。不过,从2009年前后,尤伦斯夫妇开始多次高价抛售中国艺术品,其中就包括宋徽宗的《写生珍禽图》,在2009年的北京保利春拍上他们以6171.2万元将其卖出。

林间徐行寻风眠——关于浙美“徐宗帅捐赠纪念展”

考艾的森林与雾气中,艺术在生长

摘抄:每天三次,微妙的雾气从隐藏在花坛中的喷嘴飘出,沿着倾斜的山丘洒落到考艾艺术森林的大片空地上。白雾像波浪一样在山间展开,掠过草地,笼罩着森林边缘的山谷,然后渐渐消散,变成一层薄薄的水汽。

在毗邻考艾国家公园的泰国中部农村地区,雾是罕见的。这里的雾是由日本艺术家中谷芙二子(Fujiko Nakaya)创作的作品《考艾雾林,雾景 #48435》(2024年),试图以艺术超越自然本身。为了在一万平方英尺的场地上制造雾气并编排其存在,中谷芙二子改变了景观,并与旧金山的一家名为“Aquaria”的公司合作。该公司的技术是收集大气中的水分,以获得清洁的饮用水。

摘抄:切拉瓦农说:“我们邀请艺术家,请他们在当地寻找相关的材料,如水、木头、石头、土壤和风,创作特定地点的作品。”在树丛中,意大利艺术家弗朗切斯科·阿雷纳(Francesco Arena)创作了一座名为《上帝》(2024年)的高耸石雕,两块巨石就地取材,垂直堆叠在一起。化名为Ubatsat的泰国艺术家创作的是名为《永恒朝圣》(2024年)的10座佛塔碎片。这一作品由当地土壤制成,并覆盖了一些苔藓。它们将逐渐被大自然“再利用”。

摘抄:柏林二人组双人组艾默格林&德拉塞特(Elmgreen&Dragset)设计了一个名为 “K-Bar”(2024年)的鸡尾酒休息室,以纪念 1997年去世的嗜酒如命的德国艺术家马丁·基彭伯格 (Martin Kippenberger)。每月一次,在黄昏时分,这座光线充足的小楼里摆放着吧台凳子和酒瓶,在黄昏时分,这些物品会焕发出新的生机。每月一次,调酒师会在这里为游客提供酒水。

摘抄:在稻田里站岗的是法国艺术家路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)的30英尺高的蜘蛛雕塑《妈妈》(Maman)的青铜版。该雕塑是从致力于保护布尔乔亚遗产的伊斯顿基金会(Easton Foundation)借来的。

这里的稻田是艺术森林有机农业项目的一部分。该项目旨在与切拉瓦农创立的Chef Cares 基金会合作,致力于帮助贫困社区,为有需要的儿童提供烹饪培训,并提供一些食物。从特定地点的艺术作品,到再生农业和佛教精神的强调,使得考艾艺术森林有别于其他大型户外艺术项目。其背后的理念是让社区围绕艺术聚集在一起,帮助他们重新与土地建立联系,为他们提供食物并恢复环境。

摘抄:在一个山顶上,英国大地艺术先驱理查德·朗(Richard Long)创作的《马德里圆圈》(1986年)以石头围成的圆圈为特色,体现了他将行走作为艺术的实践。这件作品是切拉瓦农从意大利收藏家朱塞佩·潘萨(Giuseppe Panza)的遗产中购得的一大批作品中的一部分。

摘抄:艺术馆于2024年作为艺术场馆开放,定期举办本土和国际艺术家的展览。今年6月,泰国团体 Yunglai 将举办一场展览,以反映这座建筑作为印刷厂的历史。从9月1日到明年2月,这里将举办展览“无处描述”,呈现由法国籍以色列艺术家梅尔·埃舍尔(Meir Eshel)创作的小型居住单元。

摘抄:切拉瓦农希望重塑了泰国的文化景观。她的目标是通过吸引游客和鼓励国际艺术家参与泰国的文化和环境,将泰国定位为当代艺术的目的地。她说,“我不再收藏艺术品,而是分享艺术品。我希望将泰国置于艺术世界的地缘政治版图上。”

画廊主韦尔:是喜是伤的一生

摘抄:一所大学文科的底蕴、财力和水准,看看他们的博物馆,一般都能八九不离十。纽约大学有建筑、摄影、服装设计、珍本特藏和古典艺术等领域的展馆,分布在华盛顿广场周边以及第五大道沿线各处,常年都有与教学研究相关的成果展;而位于库珀广场18号的格雷艺术博物馆(Grey Art Museum)则是一家相对综合的美术馆,以中东艺术、战后美国艺术和二十世纪前后的欧洲艺术收藏著称。去年10月到今年3月的特展《给巴黎前卫艺术品经销商贝尔特·韦尔让路》,引发了媒体的普遍关注,很大程度上是因为艺术家的回顾展常有,而推出这些艺术家的经理人却鲜少有同等的台上风光。一旦这些最知道艺术家及其艺术品底细的“狠角色”,被研究者挖掘出来且被推到前台,观赏者大多是会恍然而后大悟的。

摘抄:贝尔特·韦尔(Berthe Weill,1865-1951),就是这样的一位法国画廊主。展厅里有几张大合影,辨认许久,才发现她是其中最不引人注目且并不讨喜的那个,而围绕着她的倒都是些“生猛”的角色。整个展厅四壁所见,瓦拉东(Suzanne Valadon)、查米(Émilie Charmy)等几名女画家正被女性主义艺评人炒得火热;其他的几位,即使是普通艺术爱好者,也会感觉赫赫声名震耳,毕加索(Pablo Picasso)、马蒂斯(Henri Matisse)、莫迪利亚尼(Amedeo Modigliani)、迭戈(Diego Rivera)、夏加尔(Marc Chagall)、德兰(André Derain)、杜菲(Raoul Dufy)……还有齐齐整整的巴黎画派(Ecole de Paris)、野兽派(The Fauves)和立体主义(The Cubists)!想象着这些艺术大师和艺术流派的作品,都曾挤在这个犹太女人小画廊的墙面上,其貌不扬、被人爱理不理;再去读展厅里大量引自贝尔特自传的展品说明,更是困顿、为难的情绪弥漫。110件作品,扎扎实实地把时间的褶皱碾平成韦尔的“生命线”,那些默默无闻时进入过韦尔画廊的“小赤佬”, 如今带着现当代艺术江湖封圣的光环,同时闪亮登场,好一次虚拟的“大团圆”!背景音则是韦尔1933年的唠叨自传《噗!就在眼前!》(Pan !.. dans l’œil)——“夫风生于地,起于青蘋之末”,站在曾经的“风眼”,蓬荜与生辉之间的距离所传达的,与其说是成就感,不如说是荒诞感,反讽到足以撕开西方艺术史华丽的脸面,露出内里且模糊且惊心的肌肉、脉动和血流。

媒體與科學家關於真相與話語權的角力戰:以俄國前間諜毒殺案、福島核電廠事故為例

网络社群的早期历史及其启示

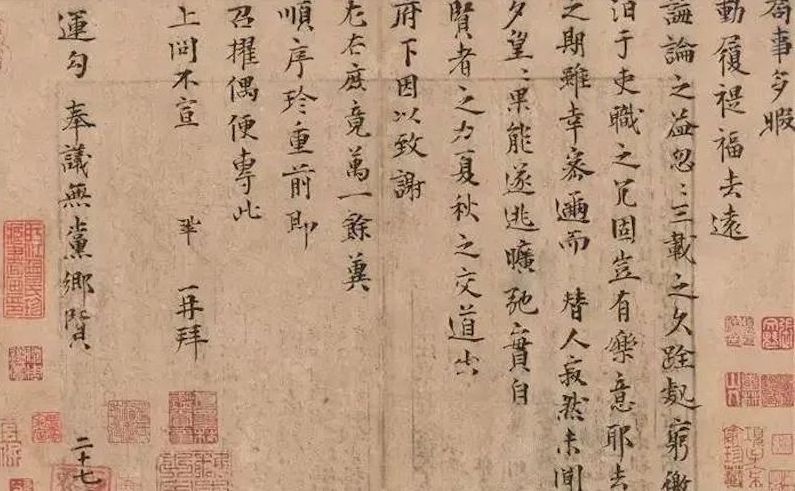

艺术开卷|近现代中国古代书画东渡日本的历史图景

摘抄:近现代中国书画传入日本的历史进程呈现出复杂的社会背景与历史轨迹。辛亥革命后,政局动荡,中国书画以前所未有的规模流入东瀛。彼时恰逢日本经济腾飞,在中日藏家的共同推动下,新兴富豪群体积极投身于中国书画收藏,逐步形成关东、关西两大收藏中心。此时流入日本的中国书画,被称为“新渡”或“新舶载”,与日本原有的“古渡”相互补充,填补了日本收藏体系的空白。文物流动与学术研究相互促进,大量藏品的涌入激发了日本学界的广泛讨论与研究,相关专著纷纷问世,其中的经典著作多有译介回国,又反过来对中国美术史的书写产生了深远影响。

有关近现代中国书画在日本的流播,日本学界已有丰富研究成果,而中国学人或因资料获取不易、或因语言限制而鲜少涉足。然而,无论是资料甄别,还是研究立场与历史叙事,都需要中国本土学人的参与,以中国学者的研究范式书写中国文物散佚史,唯有如此,方能确保学术视角的完整性。苏浩和邱吉所著的《中国古代书画在日本的流播研究(1880—1945)》以1880年左右中日通航为起点,至1945年日本战败为止,系统考察这一时期内“新渡”中国书画在日本的流转、鉴藏、展览、出版与研究状况,并深入分析其产生的影响。该书聚焦关键人物与机构,大量披露了现藏于日本的珍贵史料,包括中日两国藏家的信件、展览目录、杂志文章等,通过深入解读一手材料,展现了近现代中国书画在日本的流播,并深入分析了这一现象背后的文化和社会因素。

摘抄:本书分为上下两编。上编“中国古代书画的东传与中日藏家网络”以藏家视角切入,分设四章,选取端方、罗振玉、中村不折、山本竟山四位具有代表性的中日鉴藏者进行个案研究,旨在梳理“新渡”书画东传与日本收藏圈的形成过程。在选取的两位中国藏家中,端方尤为值得关注。他既是清末高官,又是书画收藏家,曾慷慨展示私人藏品,以此为契机与日本政界(如犬养毅)及学界(如内藤湖南、泷精一)展开“书画外交”,这一行动无意中为日本书画市场提供了“收藏指南”。尽管端方反对文物流失海外,但在他去世以后,其藏品仍成为日本书画市场的追逐对象,辗转售入日本。罗振玉则更为积极地推动了中日书画交流,他不仅将自藏寄往日本展览并出售,更与王国维一道,作为中间人积极斡旋中日藏家间的藏品交易,对近现代日本收藏中国书画数量的激增及市场的形成发挥了举足轻重的作用。端方与罗振玉旧藏的东传,不仅掀起了日本中国书画收藏的热潮,亦极大地推动了相关研究的展开。在日本藏家部分,本书分别选取了来自日本关东与关西地区的两位代表性藏家:中村不折与山本竟山。他们均曾赴华搜藏书画碑帖,并积极创建书学研究团体,对藏品进行深入研究与评述,展现出艺术家、学者与收藏家的多重身份。在藏品来源方面,二人则有所区别:中村不折的收藏,主要得益于日本古董中介如田中文求堂的协助;而山本竟山的收藏则更多地建立在与古董商及中日文人构建的广泛收藏网络之上。在这一网络中,山本竟山既是中国文人(如杨守敬、罗振玉)旧藏的积极购藏者,又为日本财阀(如三井高坚)担任代购与鉴定顾问。

摘抄:下编“中国古代书画的传统展览与知识生产”视野更为宏阔,将中国书画在日本的流传置于更为广阔的政治史与社会史背景下进行考察。第五、六章聚焦于“展览”这一主题,深入剖析了1913年大正东京·京都兰亭会、1913年京都和汉法书展览会、1922年赤壁会等一系列重要展览的举办情况,指出这些展览不仅展示了大量珍贵的中国书法碑帖,促进了中日书法交流,更推动了日本书坛的发展。第七、八章则转向“出版”领域,第七章梳理了博文堂运用珂罗版技术影印出版的中国书画作品,深入探讨了这一近代新技术如何提升了书画复制的精度与流通效率,从而改变了书画传播的模式。第八章分析了《书苑》《书菀》等日本书学杂志所刊载的中国书法碑帖图版及书论文章,揭示了学术期刊在知识生产与艺术观念形塑过程中所扮演的重要角色。第九章将研究重心置于“研究”层面,系统地梳理了20世纪日本艺术史界关于中国书画研究的范式构建,并对其学术价值、影响及局限性进行剖析。例如,大村西崖、小鹿青云、中村不折、樋口铜牛等人撰写了中国绘画和书法通史,奠定了学科基础;泷精一、内藤湖南等人则将研究视角从史实考证转向理论探讨,推动了研究的深入;青木正儿、金原省吾等人对中国书画进行了深入的个案研究。这些具有开创性的研究著作经过近代译介,对中国学者的书画研究亦产生了直接的启发和深远的影响。

摘抄:本书附录亦有丰富内容,附录一“近现代流入日本之中国古代书画汇编”系统地整理了东日本和西日本地区近3000件“新渡”藏品的资料,不仅对两地藏家的身份、收藏兴趣和收藏活动进行了简要介绍,更详列了所有藏品的清单及其现收藏地;附录二“流入艺术市场/博物馆部分藏品一览”选择部分重要藏品,列出其原日本藏家、时代、作者、名称、材质、尺寸等信息,并简要说明其入拍情况和现藏地;附录三“21世纪日本的中国绘画史研究——以山水画为中心”梳理近20年日本学界山水画研究的四个方向,为中国学界提供“他者”视角的参照。三篇附录对流入日本的书画进行了详尽的资料收集和清晰的体例编排,既构成了一个系统的汇编,也提供了相关研究的综述,兼具工具性与文献性,为后续研究奠定了坚实的基础。

I Attended My First “Plant Funeral” in New York City 我在纽约市参加了我的第一次“植物葬礼”

摘抄:With my plastic container of vegetal remains in hand, I entered the Lower East Side gallery Chinatown Soup on late Saturday afternoon, April 19, for my first “plant funeral,” where I was greeted with cheeky signage that read “Welcome Plant Killers!” and the scent of funerary incense mixed with dirt. Inside the narrow arts nonprofit space, I joined a crowd teeming with shriveled leaves, moldy roots, and wilted stems.

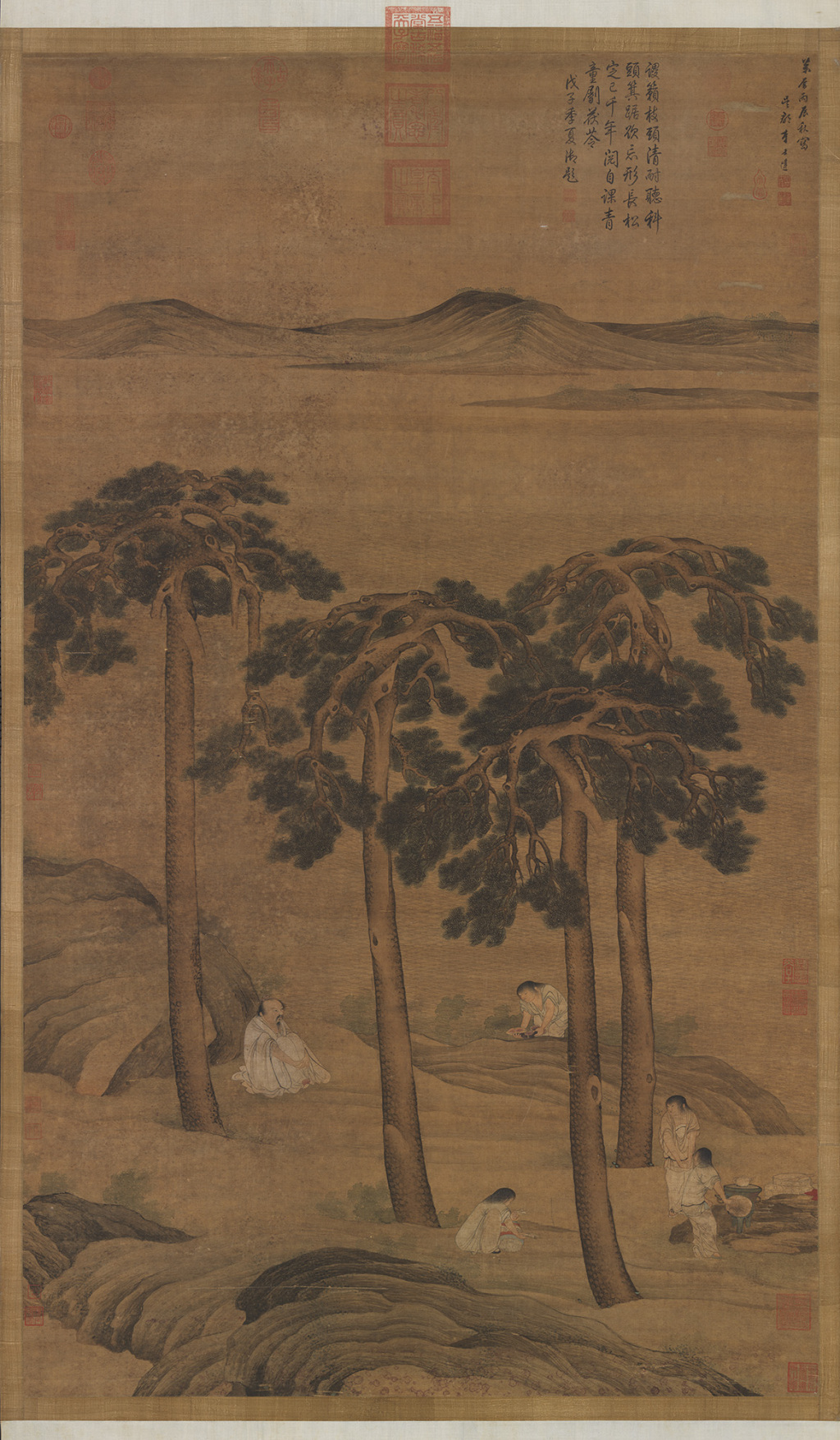

空山日落雨初收,来文徵明的画中听泉

摘抄:北宋时期,苏轼(1037-1101)等文人开始关注绘画与诗词艺术之融合,视画为“无声诗”,诗为“无形画”或“有声画”。如苏轼《韩干马》:“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗”、黄庭坚《次韵子瞻子由题憩 寂图二首》:“李侯有句不肯吐,淡墨写出无声诗”、张舜民《跋百之诗画》:“诗是无形画,画是有形”。在此背景下如何表现“有声”画,对画家既具挑战性,同时也成为绘画发展特殊的面向。传世画作中不少呈现“听松”“听泉”“听雨”“听琴”等表现自然界或人文世界之中的声音或乐音。

摘抄:在北宋语境之中,“有声画”原本指“诗”,例如释惠洪(1070-1128)“宋迪作八景绝妙。人谓之无声句。演上人戏余曰。道人能作有声画乎。因为之各赋一首”。但从艺评家邓椿《画继》:“宋复古(宋迪)八景,皆是晚景,其间烟寺晚钟,潇湘夜雨,颇费形容。钟声固不可为,而潇湘夜矣,又复雨作,有何所见,盖复古先画而后命意,不过略具掩霭惨淡之状耳。后之庸工学为此题,以火炬照缆,孤灯映船,其鄙浅可恶。”可见邓椿已关注一些具有诗意的画题,例如《潇湘八景》之中“潇湘夜雨”“烟寺晚钟”,实难以绘画形式传达声音意境。然而现存南宋绘画,如传许道宁《松下曳杖》,则透露出表现松韵天籁的企图,为南宋“有声”画创作。

画幅左下“道宁”款,旧签题为北宋许道宁(约11世纪)作,然从松竹人物等画风已受到南宋宫廷画家刘松年(活动于12世纪末期)影响来看,应为南宋后期作品。画中湖畔苍松翠竹成荫,策杖的文士由小径走出,正驻足凝听松韵天籁,文士的巾帽衣带,也被风吹得微微扬起。这类以平面绘画企图呈现诗词涉及“听松”的有声意境,对南宋画家而言颇具挑战性。

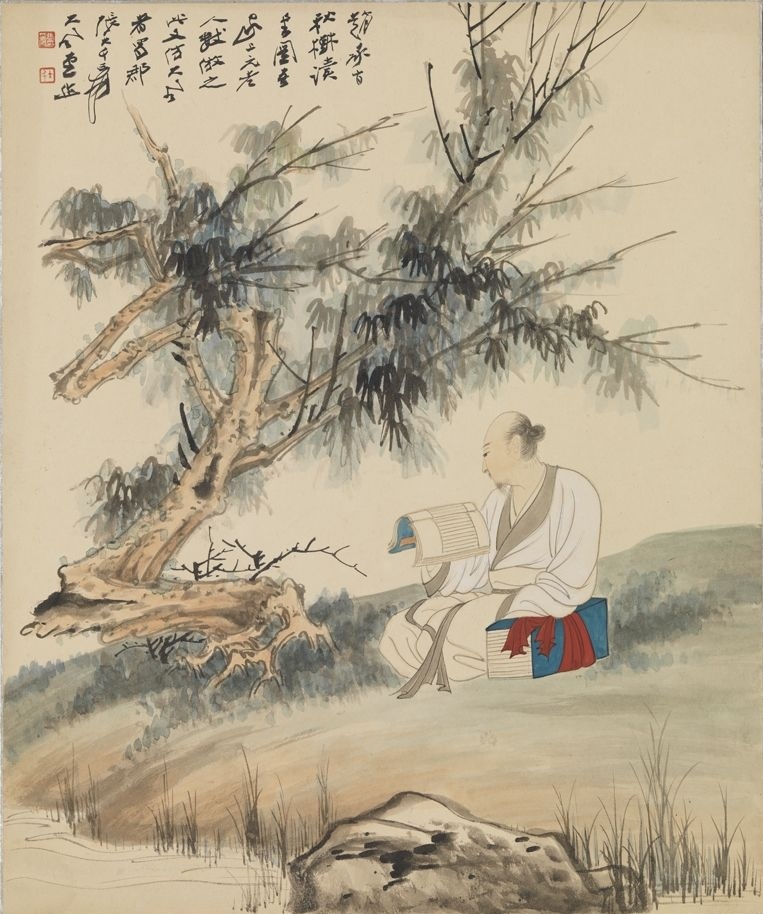

摘抄:《听泉图》中,一道清泉由远而近,穿越疏林坡渚之间,背景为一片烟岚,疏林渐渐隐没于其中。红衣士人坐在岸边,身体微倾凝神听泉。作者文徵明(1470-1559)题诗并款识于画幅上方:“空山日落雨初收,烟树沉沉水乱流。独有幽人心不竞,坐听寒玉竟迟留”。诗句借玉质冰寒比喻清冷雅洁的流水。全幅呈现日暮雨后,幽人远离名利竞逐,独自感受山林静谧气氛,甚至达到忘神的意境。王守(约1493-1550)、王宠(1494-1533)兄弟为文徵明忘年交,亦于画上题诗。此作为文徵明大约五十岁时的作品。

摘抄:李士达(约1550─1621),吴县人(今江苏苏州)。万历二年(1574)进士,善作山水。此画作于万历丙辰(1616)秋。李士达崇尚山水画“苍、逸、奇、远、韵”五种特质。画中前景为四棵造型奇古的松树,一位文士抱膝坐于松石间,闲适地聆听松风。一旁童子或于坡边采芝,或蹲坐解开书卷,或炉前煽火烹茶。坡石上放置风炉、黄泥茶壶、朱漆茶托、白瓷茶盏、以及水瓮等茶器。全幅意境幽美,远离尘嚣,听松品茗为乐。

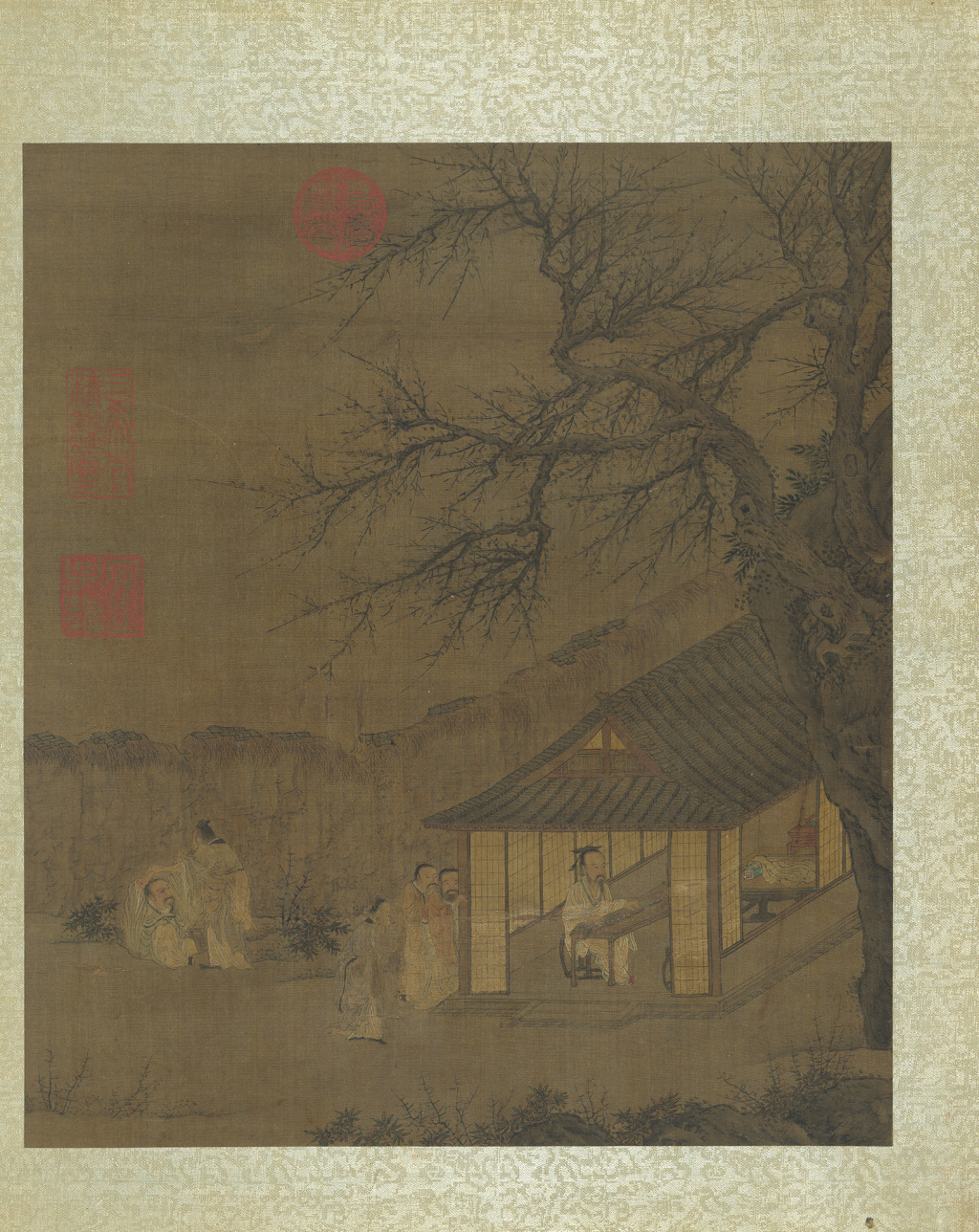

摘抄:明代无款《月屋听琴》画面中,夜晚月色昏暗,一位文士在屋中摆设琴桌,坐于圆凳上弹琴。屋外一群人受到琴声吸引,纷纷靠近屋外倾听。其中一人因暗夜摸黑,跌倒在地,旁人正试图将他拉起。全幅既飘散悠扬琴声,又充满庶民趣味。本幅无款,画风接近明代苏州职业画家周臣(约1450-1535)风格,绘制年代大约在十六世纪。

徐之凯评《突如其来的勇气》|早熟的抵抗

走進烏克蘭無人機生產線(上):從沒人做到年產450萬架,救國供應鏈的奇蹟和隱憂

走進烏克蘭無人機生產線(下):不能只靠政府,從公寓到新創聚落的「國防自主」革命

具象的“南方”|一个海南艺术家的穷困与信爱

摘抄:近年来,南方议题在中国各个阶层、领域持续流行。在文学界,无论是王德威牵引出的“全球南方”(Global South)、南洋、马华等,还是被归属在粤港澳大湾区的新人物(林棹、索耳等)、新实验,都既标识着南方作为地理概念、文化概念的多质与生机,以及作为通道对现代科学与当代生活的接纳与再生。而在美术界、艺术界,从外销画、岭南画派、陈侗的广东帮(CONTONBON),以及今天活跃在广州等地的社会参与艺术(socially engaged art),南方文化代代传布,并与外来体系几经对话。生活在海南海口的艺术家唐浩多的探索实践就是其中一例。

在现代东京,便利店如何塑造了饮食潮流、生活方式和日本社会

真的假的?海底電纜斷裂不會電到魚?以前的海纜不常被漁船拖斷?

Linder’s Monstrous Pop Cultural Assemblages 林德的怪诞流行文化拼贴

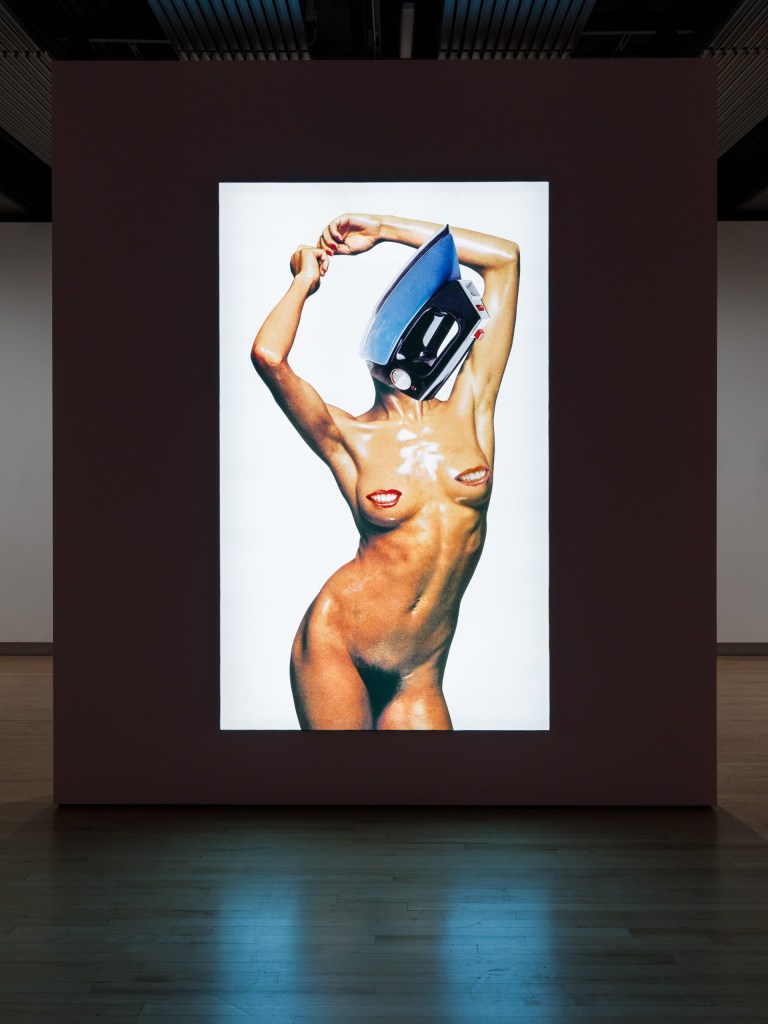

摘抄:Some of Linder’s earliest photomontages remain her most powerful. For instance, a set of untitled works from the mid-1970s combines images from contemporary advertising with pornographic images of women to create darkly comedic parodies of domestic life. In one piece, a woman’s naked torso emerges from a frying pan resting on a sleek kitchen worktop. She has a blender for a head, with eyes and lips cut from fashion photoshoots. In another, a woman in lingerie appears to pose for a giant camera in her bedroom, but she has a vacuum cleaner for a face.

摘抄:Similarly, in the 1977 series Pretty Girls, a nude female model poses in classic “pin-up” poses around a domestic space, her face masked by spliced photographs of items such as coffee pots, record players, and irons. By digging into the visual language of both pornography and advertising aimed at women, these images effectively subvert deep-seated societal assumptions about the roles and wants of women. Here, domestic space is transformed from an idealized and commercialized haven into a dystopian site of dysmorphia, control, and surveillance, in which the boundaries between woman and object are blurred.

艺术家会怎么造机器人?

摘抄:在当下,艺术家如何看待人工智能,又如何利用人工智能进行创作?4月21日,上海昊美术馆推出了“混合智能艺术季”,以“后窗寓言”与“穿越本体——机器人艺术中国”两个特展,展现艺术家对于人工智能与数字艺术的思考,以及以人形机器人艺术为研究方向的创作。

摘抄:展览中,王之纲《图恩格尔》以未来考古的视角展现电子荒原的游牧世界。费俊与刘正奎的《情绪剧场·山水心境》通过人工智能和情感计算技术,检测并呈现观众的情绪。

什么是中国好手艺?材美、工巧、器韵、时宜

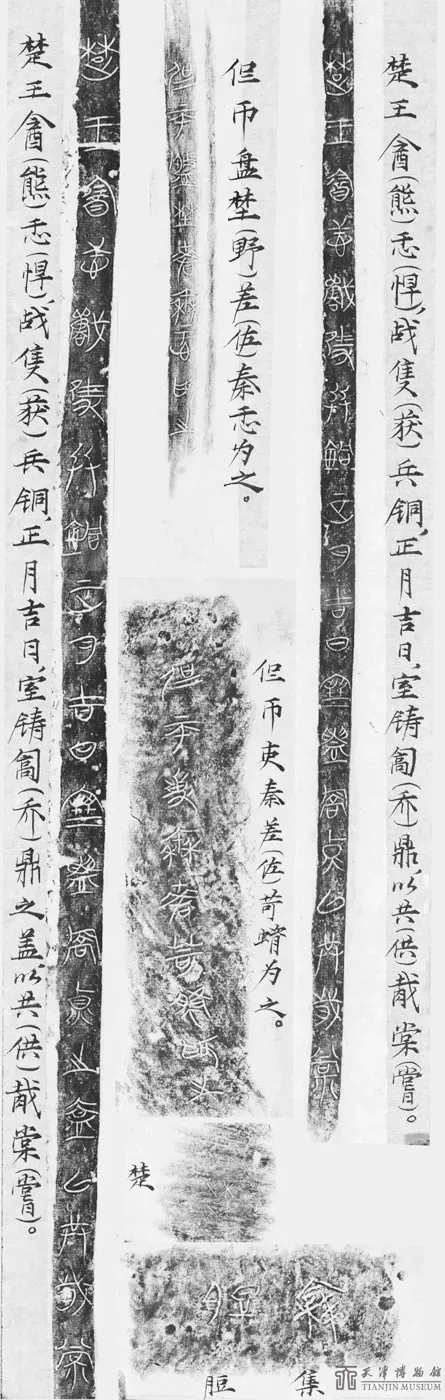

两代“楚王”世纪同框,楚王熊悍鼎将回安徽展出

摘抄:楚王熊悍鼎,1933年出土于安徽寿县李三孤堆(今属淮南市杨公镇)楚王墓。李三孤堆楚王墓墓主是楚幽王熊悍,楚考烈王熊元之子。在考古发掘中,带有墓主铭文的文物尤为珍贵。这类文物能够佐证墓主身份,为研究历史人物、社会制度和丧葬习俗等信息提供关键证据。李三孤堆楚王墓目前发现带“楚王熊悍”铭文器共三件:楚王熊悍鼎两件(分别收藏于中国国家博物馆和天津博物馆,两鼎形制、铭文基本相同),楚王熊悍盘一件(现藏于故宫博物院)。中国国家博物馆藏楚王熊悍鼎系安徽省博物馆拨交。天津博物馆藏楚王熊悍鼎系皖籍收藏家宝楚斋方焕经旧藏。该鼎1933年从楚王墓被盗后,流至京津地区,不久即入藏于方焕经处,后归藏天津博物馆。

楚王熊悍鼎,通高53厘米、口径45.5厘米、腹围148厘米。该鼎附耳,直腹,兽蹄形足,并附盖,盖上有环和三个变形的鸟状钮,共有铭文60余字,分布在鼎盖内、口沿、腹部等处。从铭文可知,该鼎是楚幽王熊悍为庆贺胜利,用缴获的兵器改铸的礼器。楚幽王熊悍,公元前238—228年在位。楚幽王十年(公元前228年)三月,幽王卒,葬于寿春。

楚王熊悍鼎的此次返乡,系阔别92年后的重聚。展厅中专门将之与楚王匜鼎(楚考烈王铭文器)放在一起,呈现两代楚王世纪同框。

隽逸不凡——北京画院藏近代篆刻家金城花鸟画赏析

杨靖︱“一笔糊涂账”:博马舍与美国革命

驯服象牙塔:美国政府对大学的战争是一场善恶对抗吗

Pope Francis’s Most Timeless Insights on Art and Artists 教宗方济各对艺术和艺术家的最隽永见解

文化中国行|1500年水镇枫泾有座丁聪美术馆

一周人物| 萨韦利上海画展,陆永安“从董源到塞尚”

摘抄:莫斯科当代艺术车库博物馆(Garage Museum of Contemporary Art)4月17日宣布,达莉亚·科托娃(Daria Kotova)即日起出任馆长。科托娃自2021年起担任车库捐赠基金(Garage Endowment Fund)总监。她接替了安东·别洛夫(Anton Belov)的职位,别洛夫自2010年起领导该馆,其间推动了博物馆迁至高尔基公园的现址,启动出版计划,并创立了俄罗斯当代艺术档案库。

科托娃出生于1989年,毕业于莫斯科国立大学新闻系,2010年加入车库博物馆,最初在公关部担任助理,2014年升任发展、市场与广告部门负责人。七年后,她开始掌管价值超过800万美元的车库捐赠基金。作为市场总监,她建立了博物馆的赞助人项目,参与了2017年和2020年第一届与第二届车库俄罗斯当代艺术三年展的组织工作。

车库博物馆由达莎·朱科娃(Dasha Zhukova)和罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)于2008年创立,最初占用的是由雷姆·库哈斯创立的荷兰建筑事务所OMA所改造的旧巴士车库,后迁至高尔基公园。2022年2月,在俄罗斯入侵乌克兰后,车库宣布暂停展览,“直至正在乌克兰发生的人道与政治悲剧结束。”此后,博物馆持续举办电影放映及其他活动,但尚未宣布何时恢复展览项目。

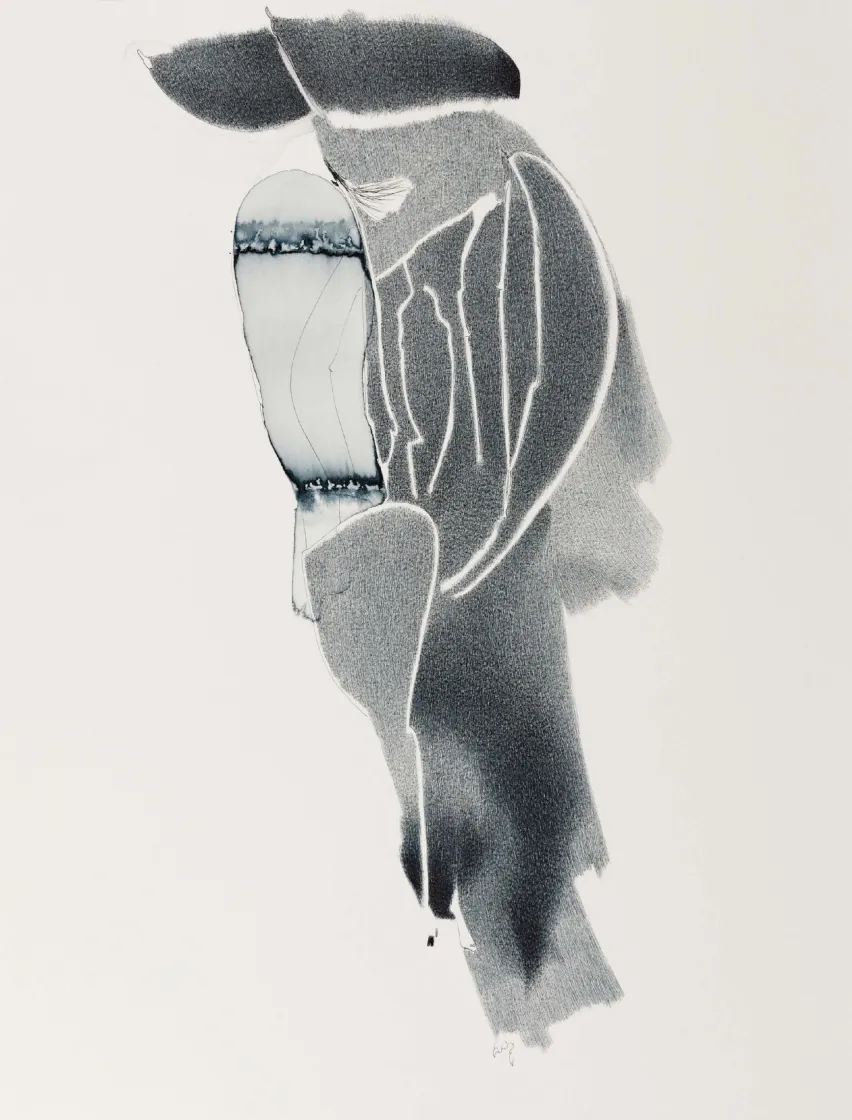

摘抄:塞西尔·萨韦利(Cécile Savelli)是当今马赛艺术界中最具才华的人物之一,她每年举办一次个展。4月19日,上海之禾空间呈现其个展“至己之长路”,呈现她自2009年至今创作的四十幅作品。该展览也是“中法文化之春”项目之一。

塞西尔·萨韦利,1962 年生于凡尔赛,现生活、工作于马赛和巴黎。20世纪80年代,她曾就读于阿维尼翁美术学院。然而,生活的考验和挑战令她与艺术渐行渐远。 在中断艺术创作长达二十年后,她方才回归年轻时的道路。

在位于马赛的工作室里,她日以继夜地工作,自由探索各种艺术形式和媒介――画布上的油画颜料和丙烯、纸本上的墨汁、铅笔和炭笔。最近,她更将编织技艺纳入创作实践。家庭和室内空间是塞西尔的创作核心,她从亲密关系和日常生活中汲取灵感。她的创作中充满各种动物寓言,这些形象的引入让她与大自然更为亲近。

图像 & 视频

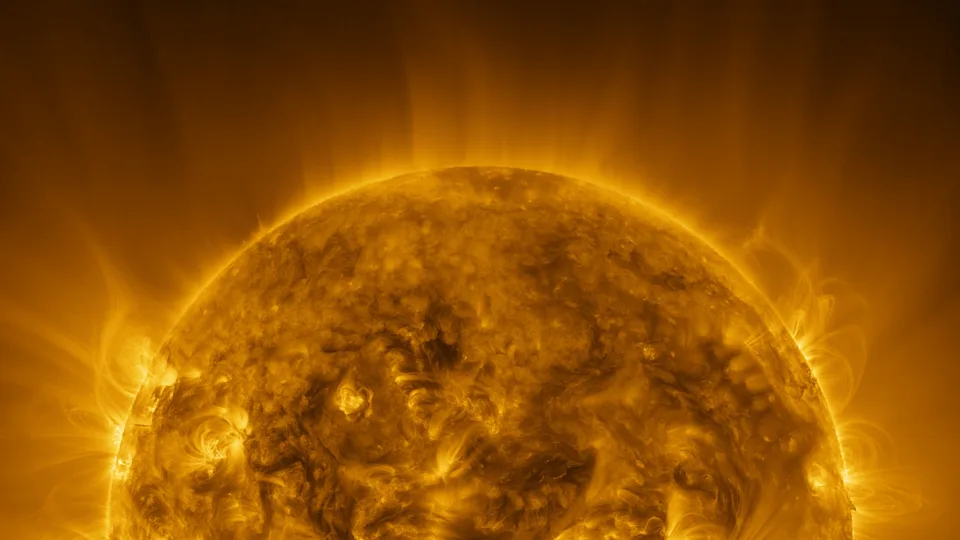

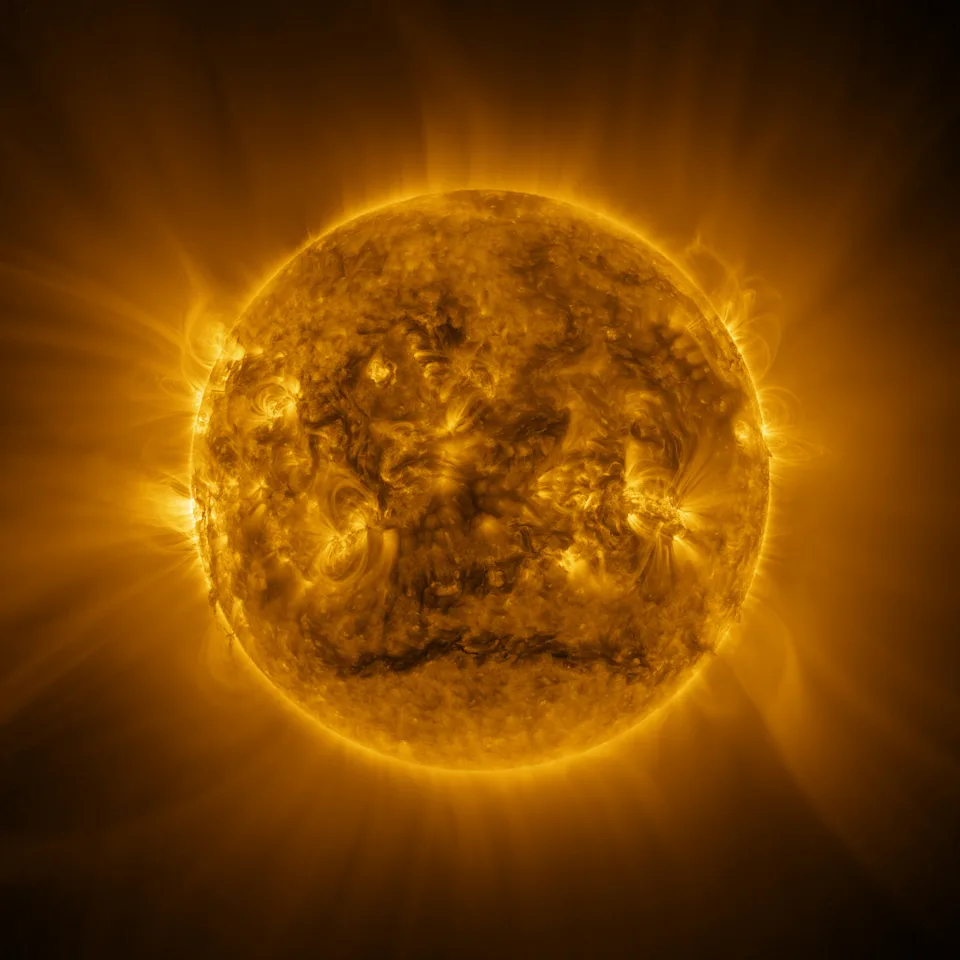

Can I offer you a nice image of the Sun in these trying times? 在这艰难的时期,我可以为您提供一张太阳的美丽图像吗?

说明:ESA 和 NASA 的 Solar Orbiter 任务发布了一张令人惊叹的太阳及其日冕新图像。该卫星于 2020 年发射,拍摄了太阳磁场中卷曲的颗粒、较冷的物质的暗 “丝状物” 以及爆发的活动区域。这张照片是使用极端紫外线成像仪拍摄的 200 张单独图像的合成,提供了对太阳大气层或日冕的清晰观察。

加拿大安大略省布鲁斯半岛国家公园内的印第安头湾

说明:布鲁斯半岛国家公园位于加拿大安大略省休伦湖畔的布鲁斯半岛。公园以尼亚加拉断崖的奇特地貌和乔治亚湾清澈的湖水著称,其中著名景观包括Grotto岩洞和花瓶岛。公园内有丰富的生态系统,是黑熊、响尾蛇等野生动物的栖息地。

阿拉斯加基奈峡湾国家公园尖顶湾,位于美国阿拉斯加州苏厄德

说明:基奈峡湾国家公园(英语:Kenai Fjords National Park)是位于美国阿拉斯加州中南部基奈半岛的一个国家公园,成立于1980年,面积669,984英亩(1,046.85平方英里;2,711.33平方千米)。除了独特的冰河地形峡湾之外,美国最大的冰原之一哈丁冰原也位于基奈峡湾国家公园之内。国家公园内也保有丰富的水陆野生动植物资源。常见的动物有黑熊、座头鲸、杀人鲸、海趵、海鹦等等。2012年,有281,279名游客参观基奈峡湾国家公园。

加州,美国,银河下的约书亚树

麦哲伦企鹅、志愿者角、福克兰群岛

德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州,海利根港斯坦沃德海滩上的沙滩椅

春天里的小兔子在野外活动

星系透镜后的星系

说明:这是一个还是两个星系?尽管看起来像是一个,但其实是两个。如果一个较小的星系撞入另一个更大的星系并最终停留在其中心,也能够形成这样的景象。但是,在今天这张图片中,是一种更罕见的情形。正中心浅黄色的椭圆星系其实比环绕它的呈蓝色和红色的旋涡星系距离我们近得多。当近的星系和远的星系精确对齐时,近处星系的引力会将远处星系的光拉开,这就是引力透镜效应。这张照片由韦布空间望远镜拍摄,呈现出一个完整的爱因斯坦环,并且两个星系的细节都清晰可见。像这样的星系引力透镜可以揭示出前景星系的质量分布和背景源的亮度分布等许多关于它们的全新信息。